①美方悍然将所谓“香港人权与民主法案”签署成法,公然为暴力犯罪分子撑腰打气,公然以国内法粗暴干涉中国内政,公然违反国际法和国际关系基本准则,充分暴露了美方毫无底线的双重标准和虚伪丑陋的霸权逻辑。中国政府和人民坚决反对,全世界正义力量也同声予以谴责。

②美方将所谓“香港人权与民主法案”签署成法,乱港之心昭然若揭。其目的根本无关“人权”“民主”,其现实影响更是与“人权”“民主”宗旨背道而驰。香港回归祖国以来,“一国两制”实践取得举世公认的成功,香港居民依法享有前所未有的民主权利。这样的基本事实,美国一些政客戴着意识形态有色眼镜,不仅视而不见,反而刻意诋毁、蓄意破坏。对于香港过去数月来持续发生的激进暴力犯罪行为,他们罔顾事实、颠倒黑白。在他们眼里,香港暴力犯罪分子疯狂打砸、肆意纵火、瘫痪交通、暴力袭警、残害市民,竟然成了“一道美丽的风景线”。他们公然为这种任何文明和法治社会所不容的暴力犯罪行为摇旗呐喊,已丧失了最起码的公义和良知。

③美国一些政客把“人权”“民主”口号喊得震天响,动辄指责他国侵犯人权,却对本国严重的人权问题熟视无睹。众所周知,美国人为制造的人权灾难早已比比皆是。眼前最典型的例子,便是美国移民政策骤变在美墨边境酿出的人道灾难:成千上万的难民被强制骨肉分离,数万儿童被关押在肮脏狭小的房间,承受着可能给其幼小心灵造成严重损害的苦难。种族歧视、性别歧视、枪支暴力、暴力执法……大量人权痼疾在美国社会根深蒂固,且在美国社会政治极化的大背景下丝毫看不到解决希望。更加凸显美式“人权”“民主”虚伪本性的是,美方一再以霸道手段抵制、威胁联合国等国际组织对其人权状况的监督,甚至退出联合国人权理事会。美国自身的人权纪录如此劣迹斑斑,却摆出道貌岸然的模样,到处挥舞“人权”大棒,贼喊捉贼,造谣生事。

④美方拉着“人权”“民主”的橡皮尺,满世界招摇,在国际事务中主打“人权外交”“民主外交”,其真实用意根本不在于人权、民主,而是挂羊头、卖狗肉,以人权、民主的幌子掩盖其不可告人的险恶用心。世人看得很清楚,美式“人权”“民主”给阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国带去的是什么,是战乱、动荡,是大量平民死亡、难民潮涌的人间惨剧,甚至导致恐怖组织借机坐大。事实一再证明,美方以“人权”“民主”之名,行破坏干预之实,是国际规则和秩序的破坏者,是全球人权民主事业的搅局者,是当今世界许多人道主义灾难的制造者。

⑤美方故伎重施,在香港操弄“人权”“民主”双重标准。这部遭到包括香港同胞在内的全中国人民声讨的法案,充斥着偏见和傲慢、恐吓和威胁。其根本目的就是要破坏香港繁荣稳定,破坏“一国两制”伟大实践,破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程。美方的这一企图,纯属枉费心机,打错了算盘。美方的拙劣表演,只会让世人进一步认清其险恶用心和霸权本质,只会让中国人民更加人心凝聚、众志成城。香港的前途和命运始终掌握在包括香港同胞在内的全中国人民手中,没有任何力量能够阻挡中华民族实现伟大复兴的步伐。

(选自2019年12月1日《 人民日报 》 01 版)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.美方违反国际法和国际关系基本准则将所谓“香港人权与民主法案”签署成法,是对中国内政的粗暴干涉。 |

| B.香港回归祖国以来依法享有民主权利等基本事实,美国政客不仅视而不见,反而刻意诋毁、蓄意破坏。 |

| C.美方以“人权”“民主”之名,行破坏干预之实,是当今世界人道主义灾难的制造者。 |

| D.美方所谓的“香港人权与民主法案”之所以遭到包括香港同胞在内的全中国人民声讨,是因为充斥着恐吓和威胁。 |

| A.文章第一段以简练的语言指出了美方签署所谓“香港人权与民主法案”是双重标准和霸权逻辑,同时表明了中国政府和人民的鲜明态度。 |

| B.文章第二段分析了美方罔顾事实、颠倒黑白的乱港之心,丧失了最起码的公义和良知。 |

| C.文章第三四自然段主要运用举例论证的方法着重论述了美方在“人权”、“民主”幌子下的斑斑劣迹和险恶用心。 |

| D.文章按照提出问题、分析问题、解决问题的论证思路展开论述,结构思路清晰,逻辑性强。 |

| A.美方签署的所谓“香港人权与民主法案”,其根本目的是为了破坏香港繁荣稳定,“一国两制”伟大实践和中华民族实现伟大复兴的历史进程。 |

| B.美国移民政策骤变在美墨边境酿出的人道灾难,让数万儿童承受着幼小心灵造成严重损害的苦难。 |

| C.美国一些政客动辄指责他国侵犯人权,却对自身根深蒂固的人权痼疾熟视无睹,凸显了美式“人权”“民主”虚伪本性。 |

| D.美国在国际事务中主打人权、民主外交,却在众多国家制造了许多人道主义灾难,其真实用意和险恶用心不可告人。 |

常常,我想起那座山

张晓风

①常常,我想起那座山。它沉沉稳稳地驻在那块土地上,像一方放置在书桌案头上的镇纸,美丽凝重且深情地压住这张纸,使我们可以在这张纸上写属于我们的历史。有时是在市声沸天、市尘弥地的街头,有时是在拥挤而又落寞的公共汽车站,我总会想起那座山和山上的神木。那一座山叫拉拉山。

②11月,天气晴朗,薄凉。天气太好的时候我总是不安,看好风好日这样日复一日地好下去,我决心要到山里去一趟,一个人。一个活得很兴头的人,既不逃避什么,也不为了出来“散心”——恐怕反而是出来“收心”,收他散在四方的心。车行一路都是山,满山是宽大的野芋叶,绿得叫人喘不过气来。山色越来越矜持,秋色越来越透明。车往上升,太阳往下掉,金碧的夕晖在大片山坡上徘徊顾却,不知该留下来依属山,还是追上去殉落日。和黄昏一起,我到了复兴。

③第二天我去看山,搭第一班车去。当班车像一只无桨无楫的舟一路荡过绿波绿涛,我一方面感到作为一个人一个动物的喜悦,可以去攀绝峰,但一方面也惊骇地发现,山,也来就我了。我去看山,越过的是空间,平的空间,以及直的空间。但山来就我,越过的是时间,从太初,它缓慢地走来,一场十万年或百万年的约会。路上,无边的烟缭雾绕。太阳蔼然地升起来。峰回路转,时而是左眼读水,右眼阅山,时而是左眼披览一页页的山,时而是右眼圈点一行行的水——山水的

④订了一辆计程车,我坐在前座,便于看山看水。司机是泰雅人。“拉拉是泰雅话吗?”我问,“是什么意思?”“我也不知道,”他说,“哦,大概是因为这里也是山,那里也是山,山跟山都拉起手来了,所以就叫拉拉山啦!”他怎么会想起用国语的字来解释泰雅的发音的?但我不得不喜欢这种诗人式的解释,一点也不假,他话刚说完,我抬头一望,只见活鲜鲜的青色一刷刷地刷到人眼里来,山头跟山头正手拉着手,围成一个美丽的圈子。

⑤车虽是我一人包的,但一路上他老是停下载人,一会是从小路上冲来的小孩——那是他家老五,一会又搭乘一位做活的女工,有时他又热心地大叫:“喂,我来帮你带菜!”看他连问都不问我一声就理直气壮地载人载货,我觉得很高兴。车子在凹凹凸凸的路上往前蹦着。“到这里为止,车子开不过去了,”司机说,“下午我来接你。”

⑥我终于独自一人了。独自来面领山水的圣谕。一片大地能昂起几座山?一座山能涌出多少树?一棵树里能秘藏多少鸟?鸟声真是种奇怪的音乐——鸟越叫,山越深幽,越寂静。

⑦转过一个弯,神木便在那里,跟我对望着。心情又激动又平静,激动,因为它超乎想象的巨大庄严,平静,是因为觉得它理该如此,它理该如此妥帖地拔地擎天。往前走,仍有神木,再走,还有。这里是神木家族的聚居之处。11点了,秋山在此刻竟也是阳光炙人的。我躺在树下,卧看大树在风中

⑧再走到那胸腔最宽大的一棵,直立在空无凭依的小山坡上,它被火烧过,有些地方劈剖开来,老枝枯干苍古,分叉部分却活着。怎么会有一棵树同时包括死之深沉和生之愉悦?坐在树根上,惊看枕月衾云的众枝柯,忽然,一滴水,棒喝似地打到头上。那枝柯间也有汉武帝所喜欢的承露盘吗?真的,我问我自己,为什么要来看神木呢?对生计而言,神木当然不及番石榴,又不及稻子麦子。我们要稻子,要麦子,要番石榴,可是,令我们惊讶的是我们的确也想要一棵或很多棵神木。

⑨在山中,每一种生物都尊严地活着,巨大悠久如神木,神奇尊贵如灵芝,微小如阴暗岩石上恰似芝麻点大的菌子,美如凤尾蝶,丑如小蜥蜴。甚至连没有生命的,也和谐地存在着,石有石的尊严,倒地而死无人凭吊的树尸也纵容菌子、蕨草、藓苔和木耳爬得它一身,你不由觉得那树尸竟也是另一种大地,它因容纳异己而在那些小东西身上又青青翠翠地再活了起来。忽然,我听到人声。司机来接我了。

⑩第二天清晨我走向渡头,我要等一条船到石门。一个农妇在浇豌豆,打谷机的声音不知从何处传来,我坐在石头上等船。

⑪山从四面叠过来,一重一重地,简直是绿色的花瓣——不是单瓣的那一种,而是重瓣的那一种——人行水中,忽然就有了花蕊的感觉,那种柔和的、生长着的花蕊,你感到自己的尊严和芬芳,你竟觉得自己就是张横渠所说的可以“为天地立心”的那个人。不是天地需要我们去为之立心,而是由于天地的仁慈,他俯身将我们抱起,而且刚刚好放在心坎的那个位置上。山水是花,天地是更大的花,我们俨然成为花蕊。

⑫回首群山,好一块沉实的镇纸。我们会珍惜的,我们会在这张纸上写下属于我们的历史。

(有删改)

【小题1】第③段加点词“巨帙”在文中的意思是 。【小题2】第⑤段中,“我”所包的车总被司机“理直气壮地载人载物”,我却感到“高兴”。你怎么理解?

【小题3】对本文分析不正确的一项是( )

| A.第②段用词文白相间,既典雅,又生动,由衷地赞美了夕阳的壮美,极具表现力。 |

| B.第④段画线句描写群山化静为动,巧妙地抒发了作者为满眼的绿色而欣喜的情感。 |

| C.第⑦段加点词“梳”运用比拟的修辞手法,生动形象地写出枝条繁茂、秋风柔和。 |

| D.第⑪段中对山与人的关系作全景式的描绘,升华主旨,突出人是天地万物的中心。 |

【小题5】联系全文,分析第⑫段画线句的作用。

【小题6】本文标题看似平实,却耐人咀嚼。试从内容和形式两个方面加以鉴赏。

杨绛的亲情守望

云之端

传说中的“南沙沟”,离钓鱼台国宾馆极近,小区门口有人站岗,里面清一色三层旧式小楼,楼距很宽,中间是静谧的乔木和草坪。据说,这里几百户人家中,没有封闭阳台也没进行装修的,只有杨绛一家。1977年春,钱锺书一家告别学部办公室的蛰居生活,搬到此处新宅,这也是他人生中的最后居所。三十多年来,这是一个略显寂寞的地方,因为主人罕有的孤独;但它也不断迎来送往,因为主人稀世的分量。

钱杨是无锡同乡,1932年相识,1935年喜结良缘,恩爱六十多年。

“文革”初期,别人被斗得狼狈不堪,钱锺书却顶着“活无常”式的高帽子,胸前挂着名字上打叉的大牌子昂首阔步,任凭街上的孩子哄闹取笑,既不畏缩也不惶悚。在暴虐横行、风声鹤唳的年代,瘦弱的杨绛还有过“壮举”。“外人看去她是柔弱的娇太太,面对阶级斗争肯定吃不消或者往后退缩的样子,但有一次,她真的让我刮目相看!”叶廷芳回忆说,“1966年夏的一次批斗会,‘文革’初期钱锺书被贴了大字报,杨绛就在当中一角贴了个小纸条澄清。后来群众批牛鬼蛇神,全所一百多人面前,把八九个人都拉出来批斗,站一排,杨绛站在最右边,当时一起被批的还有宗璞、邹荻帆、李健吾等,其他人都低着头,你说什么都接受,就算不符合事实也不敢说话,就她一个人,脸涨得通红。他们逼问杨绛,为什么要替资产阶级反动权威翻案。她跺着脚,怒不可遏地据理力争:就是不符合事实!就是不符合事实!这次以后我就对她刮目相看了,一方面是她的勇敢行为,另一方面是她对丈夫的忠贞,绝不允许有不符合事实的批判。”

1969年11月,年近花甲的钱锺书告别妻女先下了五七干校,学问通透的他,侍弄煤、锅炉却是外行,水总是烧不开,被大家笑称“钱不开”。半年后,杨绛也来到干校,两个人不在一个连,但能偶尔相聚。两个连在地界上是毗邻的,差距一里左右。杨绛在“菜园班”,当时快六十了,白天由她看管菜园,她就利用这个时间,坐在小马扎上,用膝盖当写字台,看书或写东西。钱锺书担负送信工作,每天下午四五点左右,他去“公社”取件时,总要绕道百十来步看他的妻子,杨绛把自己写的东西递给他,他一般就站在那儿看。

在信阳的日子,杨绛依然和别人不同,似乎总是“笑嘻嘻的”,还对大家说“文革”对她最大的教育就是与群众打成一片。只是有一次,大家都在劳动,凿井、种菜、浇菜……菜地旁边突然起了个坟堆,她说,死的人多冷啊,坟地里草都没有……当时是夏天,大家还奇怪她怎么会想到冷。事实上,那时候的杨绛刚刚遭遇丧婿之痛,他们的女婿王德一,在批斗中不堪受辱自杀了。

1997年,钱杨二老的独女钱瑗去世,一年后,缠绵病榻的钱锺书也走了。“钟书病中,我只求比他多活一年。照顾人,男不如女。我尽力保养自己,争求‘夫在先,妻在后’,错了次序就糟糕了。”钱锺书缠绵病榻的日子,全靠杨绛一人悉心照料。菜都做成糊状,鱼要做成粥,一个小刺都不能有,都是杨绛一根一根剔掉的。有段时间,钱锺书在北京医院,女儿在西郊,杨绛这么大年纪两边跑。一家三口人,后来一下走两个,尤其是女儿的走让她毫无思想准备,这个打击太大了!“我们仨失散了”。但是她居然非常坚强,一滴泪都不掉。

“钟书逃走了,我也想逃走,但是逃到哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。”敛起丧亲之痛,当年已近九十高龄的杨绛开始翻译柏拉图的《斐多篇》。人们惊讶地发现,没多久,这位纤小瘦弱的老太太在忘我的文字中硬硬朗朗地站起来了!

十多年来,面对时间这位严酷的判官,杨绛仿佛大战风车的“堂吉诃德”,越战越骁勇:翻译、写作之外,她还一人揽下了整理钱锺书学术遗稿的工作,那是几麻袋天书般的手稿与中外文笔记,恐怕难以想象,一个老人居然能扛下如此超负荷的重担。

对于悲痛和酸楚,她却从不多著一字,潺潺缓缓,举重若轻。

(摘自《时代报告》)

【小题1】下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )| A.杨绛对钱锺书的“亲情守望”既体现在“文革”时期,杨绛敢于为丈夫据理力争也体现在钱锺书缠绵病榻的日子,杨绛对丈夫悉心照料,甚至钱锺书去世之后,还扛下了超负荷的重担。 |

| B.文章着重选取了人物生平各个阶段的生活片段,叙述生动细腻,全面展现了杨绛和钱锺书的人格魅力和精神风貌。 |

| C.钱锺书虽然“学问通透”,但“侍弄煤、锅炉却是外行,水总是烧不开”,因此总是被大家嘲笑和看不起。 |

| D.“菜地旁边突然起了个坟堆,她说,死的人多冷啊,坟地里草都没有……”这段文字体现了杨绛敏感、善良的性格。 |

| E.在信阳的日子,杨绛似乎总是笑嘻嘻的,这能看出杨绛天性乐观,同时对“文革”给予她的教育也是心怀感激的。 |

【小题3】文章是如何刻画杨绛的形象的?请结合材料简要分析。

材料一:

江苏无锡312国道高架桥发生的桥面侧翻事故让人痛心,安全出行永远是交通发展的第一要义,智慧交通的需求在广大人民生命财产受到威胁面前显得日益迫切。浅橙科技认为,城市智能交通大数据体系的构建,将在新时代道路安全稳定运行和提高用户出行体验方面发挥重要作用。

对交通管理部门而言,乘客和车辆出行的海量数据可以被大数据系统有效提取和利用,通过实时收集车流量、客流量信息,掌握道路交通的真实具体情况,为决策提供有效依据,决定车辆的放行和管制。有针对性地制定各种情况下的应对方案。比如在节假日车流量巨大的情况下,可以通过大数据对历史路况进行分析,对一些特别拥堵路段提前做好疏散引导。改善节假日交通拥堵状况。特别是在极端恶劣天气情况下,通过对道路和车辆信息的采集和数据分析,交通部门及时将注意事项发送给附近车辆,可以大大提高行驶的安全性。

对于个人而言,大数据在出行时也能提供不少帮助。司机通过车载终端或数据采集系统提供的实时数据,可以了解当前主要道路的交通状况,判断是否需要绕行。对乘客而言,若是孕妇送医、老人急救等情况,家人也可立即向交通部门求助。当然,除了道路状况,大数据系统还能对车辆的安全性、环境和气候的变化做出一些合理的判断,提前做出预警,减少事故发生的可能性。

(摘自浅橙科技《大数据赋能智慧交通,让出行更安全》)

材料二:

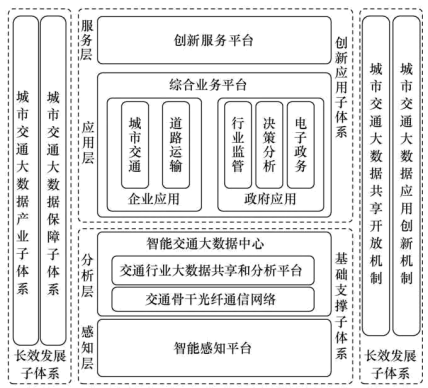

城市智能交通大数据体系总体框架

(摘自“大数据期刊网”)

(摘自国家信息中心大数据发展部《2019年Q3中国主要城市交通分析报告》》

材料三:

大数据环境下城市交通系统面临诸多困境。当前情况下,城市道路信息较为复杂,并且归属于交通、公安、民航等多个部门。这些部门掌控着城市大量交通信息,但出于各自利益考虑,城市交通信息共享难度较大。同时,交通基础设施运营的参与者非常复杂。例加,一个机场的参与者,涵盖了多个航空公司、地面处理公司、零售商。空中交通管制、海关以及机场运营公司本身。每个企业参与者都能够收集各自领域的数据,但是却不愿意共享。

大数据技术可以对内容进行翔实的分析,从而可以判断内容的真实性。但需要注意的是,城市交通信息涉及多个层面的隐私,具有保密性强的特点。在现有技术条件下,难以通过技术手段保护居民个人、企业数据的安全和隐私。交通数据信息安全性有待提高。

(摘自曾联进《基于大数据的城市智能交通系统设计研究》)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.城市智能交通大数据体系涵盖基础支撑、创新应用和长效发展等三个子体系,为城市智能交通运营管理提供方案。 |

| B.道路交通数据经感知、分析后,传输到企业和政府,企业据此提供更好的交通运输服务,政府依此进行合理决策。 |

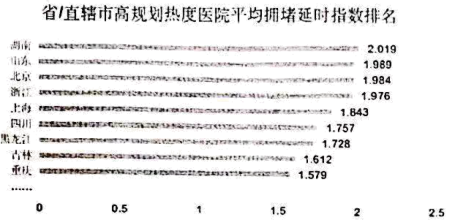

| C.湖南、山东、北京高规划热度医院平均拥堵延时指数居高不下,是因为它们智慧交通数据的提取、利用效率偏低。 |

| D.相比重庆市、吉林省、湖南、山东、北京三个省市高规划热度医院对城市智能交通大数据体系的需求更加迫切。 |

| A.材料一采用总分结构,分述部分介绍了城市智能交通大数据体系构建对保障新时代道路安全稳定运行和提高用户出行体验的作用。 |

| B.为改善节假日部分路段特别拥堵的状况,交通管理部门可使用城市交通大数据体系分析历史路况,从而提前做好疏散引导的工作。 |

| C.城市智能交通大数据体系面向民众提供服务时,可为司机提供道路实时数据,为乘客提供帮助,对车辆安全、气候变化等做预警。 |

| D.交通、公安、民航等多部门对自身利益的考虑以及交通基础设施运营参与者的复杂性,共同加剧了城市道路交通数据共享的难度。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网