材料一:

“亚马逊大火已经燃烧了3周,我现在才知道。”推特用户@tyswizzlcc的推文写道,这条推文还配了两张大火熊熊浓烟蔽天的图片。它被转发了约50万次,在微博和QQ空间上,类似的转发和说法也层出不穷。后来证实,图片一张拍摄于1989年,另外一张则是2012年,分别在2007年的《卫报》和2012年的《自然》杂志上可以看到。

社交媒体上普遍常用的数据来自巴西国家空间研究所,该数构的数据显示,今年已经发生了超过7.2万起火灾,比2017年同期增加了80%。乍看之下数据确实可怕,再加上“已经烧了3周”,似乎对亚马逊的森林的破坏比以往任何时候都严重。但实际止自1970年起,几乎每年的8月,亚马逊都会发生火灾。8月是亚马逊流域的旱季,降水的减少带来火灾的高发,在雨季开始后,火灾活动就会逐渐停止。

美国宇航局(NASA)表示,尽管火灾的数量创下了纪录,但火灾的总覆盖率实际上低于每年这个时候的平均水平。“由于旱季的到来,7月和8月的活动通常会增加。许多人用火来保持农田和牧场,或为其他目的清理土地。通常情况下,活动在9月初达到高峰,11月前基本停止。根据美国国家海洋和大气管理局的数据,全球火灾排放数据库上的图表显示,巴西的火灾活动远低于2003年至2006年期间的峰值,略低于2016年的“百年一遇”干旱时期。也就是说,如果以近几年的数据来看,今年的火灾活动确实又大又频繁。但如果不仅仅与过去几年相比,而是与过去15年相比,或者与全球火灾活动的同期水平相比,今年亚马逊森林的火灾活动根本没有社交媒体上说的那么严重,且实际上毁坏的雨林数量比往年还少,只不过火灾数量看起来多。

(摘编白马妮《这场“浩劫”纯粹靠编!亚马逊今年火灾远小于2016和2005年》,2019年8月26日《时代周报》)

材料二:

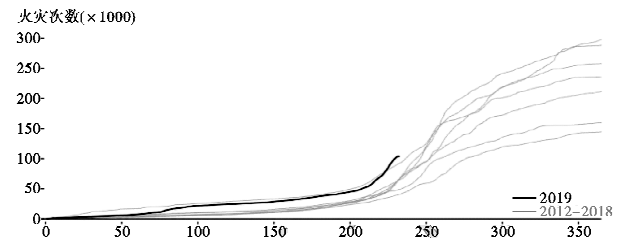

图一:2012~2019年,亚马逊火灾数量的逐天数据

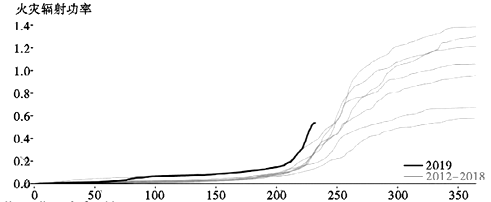

图二:2012~2019年,亚马逊火灾辐射功率的逐天数据

注:以上为美国宇航局发布的用于火灾探测的卫星工具记录的2012年以来的亚马逊火灾的相关数据图,2019年数据止于2019年8月16日。

(选自曹培信《通过NASA卫星,带你看真实的亚马逊火灾》,2019年8月27日《大数据文摘》)

材料三:

尽管网络引用图片确有错位造假现象,但这些照片的拍摄地点仍大多在巴西,也就是说,森林火灾始终是巴西不可忽略的一个重大安全隐患,而这与政府的政策引导是有看直接关系的。以眼下为例,亚马逊大火引发的网络争议使巴西深陷国际舆论危机,但其史真正引爆舆论的、还是博索纳罗上台以来忽视环保的政策方向和他在此次大火危机公关中的失当态度。

巴西国家空间研究所发布的数据显示,2019年巴西全境火灾发生次数约为2013年同期的两倍。此类森林火灾确有旱季天干物燥的气候原因图,但更与森林砍伐、畜牧用地扩张等人类活动有直接关系,甚至大部分火灾的直接起因都不是自然因素,而是人为导致。

自上台以来,博索纳罗不仅宣布巴西退出气候变化巴黎协定,还为发展经济大力松绑环保政策,计划进一步开发亚马逊雨林,支持农民砍伐雨林制造更多耕地,并以此创造条件,吸引外资。这一系列政策早已引发国内外忧,此次亚马逊大火点燃了国际环保人士对博索纳罗长久以来的不满,也就不难理解了。

被称为“地球之肺”的亚马逊林是世界上最大的天然固碳地之一,其大部分位于巴西。然而在历史上,亚马孙河流域的森林高砍伐率也是巴西致使全球变暖的重要因素。而巴西对于雨林的保护和碳排控制的观念并非始终如一,其本身的环境政治在过去的几十年中发生了很大变化——从20世纪80年代初几乎只专注于发展,到21世纪初大多数人具备更强的环保意识。

如今,巴西依旧面临着发展和环保的选择题。在近年经济低迷的背景下,这种纠结心态进一步显现,以至于博索纳罗逆数十年积淀而行的反环保政策在短时间内就得到了相关利益部门的响应。据当地媒体报道,博索纳罗23日已授权巴西军队参与林火扑救工作,并公开表示“亚马逊大火不应引发针对巴西的国际制裁”。有当地环保人士呼吁称,希望博索纳罗对这场仍在燃烧的大火的反思不止于国际制裁,而是能够重新考虑雨林保护的长远意义和经济发展的眼前之利的关系。

(摘编自张峻榕《亚马逊雨林大火遭“全球声讨”,“烧出”巴西困境》,2019年8月24日《文汇报》)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.从已有数据看,亚马逊地区火灾数量与火灾辐射功率的关系呈现显著的正相关。 |

| B.从2019年7月下旬到8月中旬,亚马逊地区火灾数据呈现出异常上升的特征。 |

| C.2012~2019年,亚马逊地区火灾数量逐日渐增,增势先慢后快,年底达到终值。 |

| D.2012~2019年,亚马逊地区上半年火灾辐射功率总体上不断上升,但增势不强。 |

| A.一些网络媒体上关于2019年亚马逊地区火灾的说法并不是“纯粹靠编”。 |

| B.历史地看,2019年亚马逊地区火灾没有有的人说的那么大,但也并不小。 |

| C.2019年亚马逊地区火灾的直接起因包括但不限于新政府的经济政策引导。 |

| D.博索纳罗的反环保政策虽有数十年积淀,但巴西环保力量仍在积极阻止。 |

隰有红蓼

王俊

红蓼跟人类一样喜欢逐水而居。春夏是万物喧豗的时节,红蓼擎着绿叶,撒开脚丫子奔跑。想必是久住乡野的缘故,红蓼的性子颇狂野。它故意不走直路,沿着低洼的溪边、沟边或是滩头,四处蔓延。人走在陌上,见之,不由叹道:“这厮是个霸道的主。”可不是吗?红蓼恨不得多生几只脚,抢占更多的地盘。而且,只要是有红蓼生长的地方,几乎看不到其他植物的身影。人再瞧一眼红蓼,呵,瞧出门道了。水边那一片红蓼酷似游龙戏波图。人群中走出一个中学生,嗤之以鼻。不怪中学生无礼,《诗经》中早有记载:“山有乔松,隰有游龙。”游龙即是红蓼。

红蓼的枝茎颀颀,叶子疏密有致,其味辛辣。李时珍在《本草纲目·释名》中曰:“蓼类皆高扬,故字从蓼,音料,高飞貌。”而夏纬瑛《植物名释札记》称,“熮”字作剧烈辛辣之意,入口戟刺喉舌,犹如火之灼热。读两人的文字,觉得他们在共同作一幅红蓼图,一个赠予其形貌,一个赋予其秉性。如果再添上三两只扑翅的蜻蜓,那就更完美了。秋天长水,红蓼以清远的姿态,明媚岁月。

红蓼在我的老家,有一个尤为精当的称呼:辣椒蓼。倘若手上沾到红蓼的汁液,一天下来休想安生。手上火辣辣的,就像附上辣椒的汁液。出门放牛的孩子,也不会选择去红蓼葱茏的地方。乡间的青草,大多数是牛的果腹粮食。然而,不管红蓼长得多么鲜嫩,牛从不拿正眼看它。

一个朋友告诉我,这是植物的一种自我保护。适者生存,是大自然的密码。红蓼之所以能活到现在,与独特的气味脱不了干系。

夏天的晚上,吃过饭,我们便把竹床抬到院子里去乘凉。院子里草木多,蚊蚋隐伏其间。每到此时,母亲就提着镰刀到水边割回一捧红蓼。红蓼丢进火盆。枯枝的火星熏烤红蓼的枝茎和叶,逼出它体内的辛辣气息。在浓稠的熏烟中,红蓼与蚊蚋短兵相接。究竟还是红蓼棋高一着,蚊蚋溃不成军。偶尔,我们小孩沉不住气,不慎吸入一口熏烟,红蓼的辛辣气味在喉间和肺部乱窜,呛得我们咳嗽不停,涕泪满面。这让我想起卧薪尝胆的典故:“目卧则攻之以蓼。”越王勾践在深夜,常点燃红蓼,以辛辣气息熏蒸眼目,驱赶困意。他时时刻刻警醒自己不得懈怠,不要忘记家仇国恨。换作现在的眼光看待越王勾践的行径,他有自虐心理,不可效仿。

秋天的第一滴露落进村庄里,安放在红蓼心底的花信露出端倪。在山河岁月中,它已经占得了一席之地,是该放慢脚步,享受时光。红蓼绝对是一个事业心强的女子。年轻的时候,累死累活打拼,等到中年,突然觉得爱自己才是最好的生活态度。红蓼从秋天手中借得胭脂和衣衫,开始梳洗打扮。慢慢地,它的茎干上的红愈发浓烈,吐出一穗穗艳丽的红花,灼灼耀眼。那是一场盛大的花事。红蓼将所有的深情都投入到花事当中,它点燃了秋天,火势越来越大,若不是水阻挡,想必红蓼一定会烧到天边去。“秋波红蓼水,夕照青芜岸”,在秋天,水边若少了红蓼,是不是意味着秋天的况味也无迹可寻?

印象中,有一年秋天,去看鄱阳湖的红蓼。在湖边,红蓼拖儿携女,铺陈出一大片一大片绚烂无比的光亮。人们被红蓼的热烈感动,纷纷掏出相机,去捕捉那些燃烧起来的光芒。在红蓼面前,人变得手足无措,一切语言都显得苍白无力。似乎只能用咔嚓咔嚓的声音去表达对红蓼的敬意和热爱。

一俟深秋,红蓼顿见衰意。在瑟瑟的秋风中,它们失去以往的精神,枝叶显出委顿之态。红色的花穗,呈现出灰白,已然没有往日的新妍。可是,红蓼仍旧倔强地站立着,展示自己的风骨。

枝枝叶叶,苍茫幽远,是铁马冰河的悲壮,更是李老十《十万残荷》中的万千气象。

花败,风骨犹存,与残荷媲美,立意升华,使人对红蓼更生出一丝敬意。

不知从何时起,红蓼还肩负着酿酒的重任。儿时,常见外公采下红蓼,洗净,装进坛子,倒入清水,密封。等红蓼的汁液全泡出来,沥掉渣,将汁水与泡软的糯米、小麦、大麦等一起碾磨成粉,捏成小圆球,铺在竹簟上风干。到了家里酿米酒时,外公放入红蓼制作的“酒酿”。隔数日,酒缸里就飘出浓郁的香气。采来的红蓼全身泛红,酿出来的酒却晶莹剔透。酒入豪肠,人醉倒时全身通红,仿佛还原了红蓼的本色。

也罢,做一回红蓼,拼尽全力去爱这个世界,多好!

(有删改)

【小题1】下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.“人走在陌上,见之,不由叹道:‘这厮是个霸道的主。’”这一句形象地表现出逐水而居的红蓼数量多、性子野的特点。 |

| B.文章第三段从红蓼的别名“辣椒蓼”谈起,介绍了红蓼之辣的特点,进而说明其味辣是植物所具有的一种自我保护功能。 |

| C.文章在介绍了红蓼的习性和作用之后,重点描写了秋天的红蓼,突出了它的色彩和光亮,赞美了红蓼旺盛的生命力。 |

| D.文章叙述了外公用红蓼花酿酒的过程,复杂的工序表现了外公酿造手艺的高超和性情的温厚,表达人们对红蓼酒的喜爱之情。 |

| A.文章开头介绍红蓼“逐水而居”的习性,并通过引用《诗经》中的文字,点明游龙即红蓼,明确了标题的出处,体现了标题的化用手法。 |

| B.文章引用李时珍《本草纲目·释名》和夏纬瑛《植物名释札记》中的句子,详细地展示了红蓼的形貌及其辛辣的特性,赞美了红蓼之美。 |

| C.文章用词贴切,“艳丽”“灼灼”“点燃”等词的运用,形象地为我们展现了秋天红蓼的红艳、浓烈,画面感强,具有鲜明的视觉效果。 |

| D.文章用拟人手法,饱含深情地描写了秋天的红蓼,以其倔强站立的悲壮,与残荷形成类比,赞美了红蓼内在的风骨,表达了对红蓼的敬意。 |

【小题4】本文在描写红蓼时,运用了正面描写和侧面描写的手法,请分别加以简析。

气化宇宙

①中国美学与艺术长期发展中,也贯穿着气化哲学的基本精神,或许可以这样说,没有气化哲学,也就没有中国美学和艺术的特殊形态。

②中国哲学认为,天地万物由一气派生,一气相联,世界就是一个庞大的气场,万物浮沉于一气之中,中国人视天地自然为一大生命,一流动欢快之大全体,天地之间的一切无不有气荡乎其间,生命之间彼摄互荡,由此构成一生机勃郁的空间。我们的世界是一气化的世界。气使得时今、物候、人情、世事等都伴着同一生命节奏,气的消息决定了生命的有序律动。《庄子》说“通天下一气耳”,《淮南子》说“天地之合和,阴阳之陶化,万物皆乘一气者也”,说的就是这个意思。

③气化流行,反映了中国人根本的宇宙观。中国哲学的关键词是“生命”,而不是知识,我们生活在一个气化的世界,这气化的世界,就是生命的世界,一气流行,故生命是整体的、浑沦的;无不有气贯乎其间,故生命之间是相通的,世界因气而相互联系;世界在气化中存在,决定了生命是一个“过程”,一个无限变化着的生命流程;世界因气而浮动了起来,没有绝对孤立的存在,也没有绝对静止的实体。总之,生命都在气中生存、流动、变化、生灭。

④气化哲学也决定了人的本质属性,人得气而生,因气而存,与万物处于一气浮沉之中。朱熹说得很形象:“天地之间,二气只管运转,不知不觉生出一个人,不知不觉又生出一个物。即他这个斡转,便是生物时节。”王夫之说,“天人之蕴,一气而已。”人与世界具有生命的统合性,人的生命也是一个气化的世界,是一种过程式的展开,人的心灵是个气韵流荡的世界。人与世界的合一,不是通过感官去认识这个世界,而是以“气”去合于这个世界。以气合气,以生命合生命。

⑤中国美学的发展,深受气化哲学影响。人以气而生,文以气为主。气化哲学的影响,决定了中国美学的发展方向;在气化哲学基础上,产生了中国美学独特的重视生命的倾向;也是在气化哲学基础上,出现了以表现宇宙节奏为根本目的美学观念,并形成了中国美学独特的生命体验理论。

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.中国美学与艺术长期发展中,贯穿了气化哲学的基本精神,没有气化哲学,就没有中国美学和艺术。 |

| B.中国哲学认为,生命都在气中生存、流动、变化、生灭,因此,中国哲学不关乎知识,只关乎“生命” |

| C.人得气而生,因气而存,与万物处于一气浮沉之中,所以,人的本质属性是由气决定的。 |

| D.气化哲学决定了中国美学的发展方向,产生了中国美学独特的重视生命的倾向,出现了以表现宇宙节奏为根本目的美学观念。 |

| A.文章引用《庄子》和《淮南子》的句子是为了论证时令、物候、人情、世事等都具有同一生命节奏。 |

| B.文章以一气流行,生命都在气中生存、流动、变化、生灭来论证我们生活的气化世界,就是生命的世界。 |

| C.文章引用朱熹和王夫之的话,形象论证了人得气而生,因气而存,与万物处于一气浮沉之中。 |

| D.文章首先提出中心论点,进而论证中国哲学的特点及影响,最后聚焦中国哲学对中国美学的具体影响。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网