材料一:

大城市比中小城镇更有聚集效应和规模效应。首先,大城市的生产成本和交易费用更低。大城市的经济活动和公共服务成本会因城市规模的扩大而摊薄,聚集在大城市中的个人、企事业单位都将因相互之间的协调而从中受益。其次,相比中小城镇,大城市土地利用率更高。根据住建部数据,从整体来看,2017年我国小城镇、中等城市、大城市、特大城市、超大城市的人均占地面积依次递减,分别为130平方米、125平方米、118平方米、113平方米、99平方米。再次,大城市控制污染的能力更强。在创造相同GDP的条件下,大城市污染物排放量远低于中小城镇。而且,由于规模经济效应,大城市降低单位污染的成本也远低于中小城镇。最后,大城市特别是特大和超大城市能为外来人口提供更多就业机会。由于大城市是第二产业和第三产业发展的主要依托,它们远比中小城镇更能为农村转移人口提供就业机会。

(摘编自潘家林《大城市的聚集效应与规模效应》,《城市发展论坛》2019年1期)

材料二:

图表1:北京、上海、首尔、东京四城市中心城区出行情况比较

| 中心城区 面积 (平方公里) | 中心城区 人口密度 (人/平方公里) | 轨道交通出 行比例 | 轨道交通| 运营里程 (公里) | 私家车 出行 比例 | 上下班 高峰期 交通状况 | |

| 北京 | 668 | 17774 | 23% | 631 | 38.7% | 重度拥堵 |

| 上海 | 664 | 17056 | 25% | 683 | 36% | 重度拥堵 |

| 首尔 | 605 | 15087 | 69% | 1098 | 20.9% | 轻度拥堵 |

| 东京 | 627 | 14525 | 62% | 2705 | 14.7% | 轻度拥堵 |

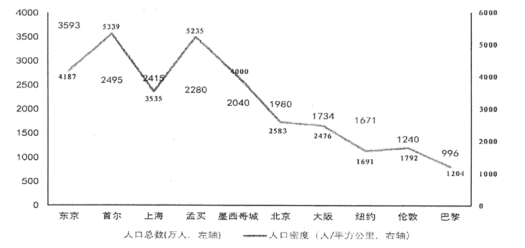

图表2:全球部分都市人口总数及人口密度比较

(摘编自熊柴等《大城市病主因是人口分布失衡》,《财经》2017年2月)

材料三:

城市的核心是人,城市的发展本应服务于人的需要,但是许多城市却偏离了人本轨道,一味追求经济总量的增加,引发了严重的“城市病”。

城市化不是楼宇化,而是家园化。但是,一些城市在发展过程中却只重表面工程,认为修建高楼大厦就是城市化,违背了城市建设与人类发展的规律,使得许多城市出现了“千城一面”的情况。城市的功能化不是产业化。城市的功能包含生产方面的功能,即人们通常理解的产业规模化,但产业发展不是城市唯一的功能。城市是人、境、业的综合体,产城一体,人城和谐,才是城市发展的归宿。不应该把城市看成是一个生产产品的机器,城市应是人类成果融合发展的一个有机体。

(摘编自李后强等《以人为中心:城市发展的永续动力》,中国社会科学网2019年3月19日)

材料四:

城市是人类文明的结晶。城市“构造致密而紧凑,专门用来流传人类文明的成果”,但过犹不及,过度的人口资源聚集,带来宜居度和各种边际效用下降,问题由此而生。

21世纪的北京,繁华前所未有,却受到“大城市病”的困扰,造成这些问题的根本原因是北京集聚了过多的非首都功能。把脉问诊、开方抓药,以习近平同志为核心的党中央总揽全局,为治理北京“大城市病”望闻问切、全面谋划,推动破解“大城市病”的中国探索。“要坚持和强化首都核心功能,调整和弱化不适宜首都的功能,把一些功能转移到河北、天津去,这就是大禹治水的道理。”北京正面临一次历史性抉择,从摊大饼转向在北京中心城区之外,规划建设北京城市副中心和集中承载地,将形成北京新的“两翼”,也是京津冀区域新的增长极。

(摘编自《破解“大城市病”的中国探索》,新华网2017年9月18日)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.与北京、上海相比,首尔、东京中心城区私家车出行比例偏低,而使用轨道交通比例明显较高,这可能是其交通拥堵程度相对较低的原因。 |

| B.首尔、东京中心城区面积与北京、上海相差不大,但轨道交通运营里程优势明显,较强的公共交通运力使得几乎没有人选择私家车出行。 |

| C.人口密度与人口总数并不一定成正比。东京的人口密度要比首尔和孟买低得多,但人口总数却远高于首尔和孟买,就能证明这一点。 |

| D.北京、上海全市的人口密度远低于首尔,中心城区的人口密度却比首尔高一些,表明北京、上海人口分布不够均衡,中心城区人口过密。 |

| A.相比中小城镇,大城市具有更明显的聚集效应和规模效应,大城市的生产成本和交易费用更低,降低单位污染的成本也低。 |

| B.城市越大,土地利用率越高。从单位面积的土地所负载的人口数量以及所产生的经济效益来看,大城市要明显大于小城镇。 |

| C.一些城市只重表面工程、以楼宇化代替城市化的行为,虽然没有损害城市的独特性,但违背了城市建设与人类发展的规律。 |

| D.只要不再片面追求经济总量的增加,不把城市看成是一个生产产品的机器,就能根治“城市病”,使城市成为人类成果融合发展的有机体。 |

材料一:

我国是农业大国,重农固本是安民之基、治国之要。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作,勇于推动“三农”工作理论创新、实践创新、制度创新,农业农村发展取得了历史性成就,发生了历史性变革,为党和国家事业全面开创新局面提供了有力支撑。党的十九大以来,习近平总书记就实施乡村振兴战略发表一系列重要讲话,在考察调研时对乡村振兴进一步提出了明确要求。做好新时代“三农”工作、推进乡村全面振兴,就要认真学习、深入领会、全面贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要讲话精神,全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化,谱写中华民族伟大复兴的“三农”新篇章。

(节选自 2018 年 9 月 29 日《人民日报》评论员文章)

材料二:

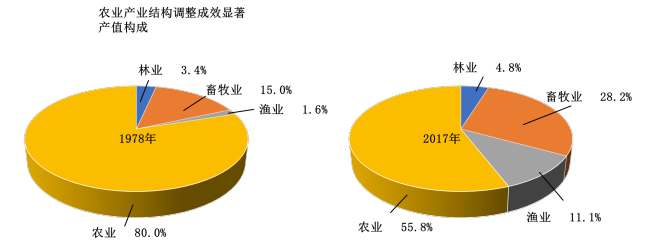

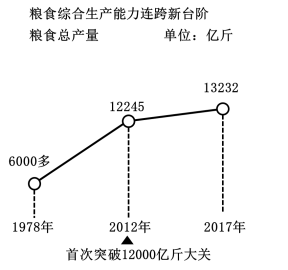

(数据来源:国家统计局 制图:张芳曼)

材料三:

农业农村四十年巨变

日前,中央农办主任、农业农村部部长韩长赋接受记者采访,介绍了当前农业农村发展、乡村振兴战略实施以及农业对外开放等情况。

“现在我可以有把握地说,今年粮食丰收了。”韩长赋说,今年秋粮面积增加,长势正常,粮食产量有望继续保持在12000亿斤以上。特别是小麦和稻谷两大口粮品种产量基本稳定,库存充裕,中国人的饭碗牢牢端在自己手上。

韩长赋说,党的十八大以来,我国粮食产量连续6年达到和稳定在12000亿斤以上。这说明我国的粮食生产能力已经达到这个水平。如今,我国的粮食总产量和人均占有量,在世界上都名列前茅。

韩长赋表示,解决人民的吃饭问题,这是治国理政最大的事。国家新的粮食安全战略提出藏粮于地、藏粮于技,近年来各地加强农田基础设施建设,建设高标准农田,农业科技水平、装备水平、信息化水平不断进步。同时,通过地方政府特别是主产区重农抓粮的积极性、调动亿万农民务农种粮的积极性,我国粮食生产能力持续提高。

韩长赋强调,没有农业农村现代化,就没有整个国家现代化。农业基础的稳固给整个国民经济和社会发展提供了坚实的基础支撑。“像一艘船,农业是压舱石。有了农业的稳定发展,保证了粮食安全,我们就能应对经济上、国际上的各种风险。”

(选自 2018 年 9 月 28 日《农民日报》,有删节)

材料四:

乡村振兴战略有历史延续性,也有历史创造性,是新时代中国乡村发展需求与国家建设需求的有效契合和对接。新中国成立以来,经济发展问题在较长一段时期内是乡村社会发展的瓶颈,所以调整和完善农村生产关系,促进农村生产力发展成为国家“三农”战略的重心,具体表现为国家主导的集体化发展战略和家庭联产承包责任制战略。进入新时代,城乡发展的非均衡性逐步凸显,促使国家在制定乡村发展战略时注重实现城乡发展的均衡性。可以看出,新中国成立以来的乡村发展战略具有较强延续性,同时也会根据不同时代的特点、既有的发展经验和农业农村农民的发展需求进行不断调整和优化。

乡村振兴战略是新的时代背景下农业农村发展到新阶段的必然要求。乡村振兴战略的实施必将会为我国农业农村发展注入强大的动力。从乡村振兴的内容来看,涉及乡村经济、生态、文明、治理、生活,是一项全面的系统性工程。乡村振兴战略目标的内在要求是统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,在“五位一体”布局下建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。实施乡村振兴战略,重点是补齐农村这块短 板,促进农村全面发展和繁荣,是决胜全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的重中之重。

(节选自 2018 年 2 月 5 日《央广网》《乡村振兴战略的逻辑体系及其时代意义》)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.改革开放四十年来,我国农业产业结构调整取得了显著成效,林业、畜牧业和渔业的比重有所增加,产值构成趋于合理。 |

| B.改革开放四十年来,畜牧业和渔业在农业产业结构中的比重增加较快,畜牧业增加到接近两倍,渔业增加到接近七倍。 |

| C.左图着重展现四十年来农业产业结构调整的显著成效,右图着重展示四十年来粮食综合生产能力增长速度的变化情况。 |

| D.改革开放四十年来粮食产量的持续增加,同党和政府持续加大对农业农村的支持力度和不断完善农业农村政策有关。 |

| A.重农固本是治国之要。由于党中央对“三农”工作的高度重视,建国以来,我国农业农村发展取得了历史性成就、发生了历史性变革。 |

| B.从改革开放直到现在,我国的粮食总产量和人均占有量,在世界都名列前茅。我国的粮食生产能力已达到年产一万二千亿斤上下的水平。 |

| C.进入新时代,城乡发展的非均衡性一年比一年更加凸显。因此应该根据时代特点、既有经验和发展需求对乡村振兴战略不断调整和优化。 |

| D.乡村振兴战略是新时代中国乡村发展需求与国家建设需求的有效契合,是农业农村发展到新阶段的必然要求,其重点是补齐农村这块短板。 |

养虫子的男人

王三山

他是我那天面试的最后一个人:外表很普通,学历一般,工作经验也一般。交大学机械的,毕业后一直做技术支持。我打算随便问几个问题就打发他走人。

“为什么会选择过来面试?”“我觉得你们公司跟其他公司不一样,人员素质比较高,所以想过来了解。”

“为什么会离开之前的工作单位?”

“金融危机下,公司大裁员。”

“……”唉,问答都让人想睡觉。我忽然想搞搞他。“请问是否有一件事情,是你从小到大,一直到现在都还坚持在做的呢?”

“有。养虫。”

“什么?”我以为自己听错了。

“养虫。”

“从小时候一直到现在,35岁,还在坚持的事情?”

“是的。”说完以后,他很自然地从裤兜里掏出一只虫,从另外一个口袋里又掏出一只。我完全不打算掩饰我的吃惊。这是两只很漂亮的虫子,被装在一大一小两个精美的木质小盒里,一面是玻璃的,可以看得很清楚。有很长的须,盒子一侧是细格的栅栏用来通风,一侧有一颗饭粒,有一些斑点,大概就是虫子的排泄物了。

他告诉我虫子叫黄蛉。

“你几岁开始养虫子?”

“7岁。”

“现在有多少只啊?”

“十几只吧。”

“都放在哪里呢?”

“家里各个角落都有,晚上睡觉的时候听它们叫,感觉像在大自然中,会睡得很香。”

“你一般出门都带着它们吗?”

“一般带两只,看心情,会带不同的。”

“你身边的人知道你养虫子吗?”

“比较熟悉的知道,不过我没想过今天面试会谈到我的虫子。”他有点开心地笑了,“很多人会说这是退休以后的爱好,我也害怕您说我是不务正业。”

“这个,你在养虫子的过程中最享受的是什么呢?”

“帮它们打扫房间,喂它们食物,听它们叫。”

“天啊,那如果你在外面,比如公交上、地铁里,它们忽然叫起来怎么办,别人会发现吗?”“不会的,这个世界很嘈杂,根本没人能听见它们的叫声。”

我们静了下来,我不知道该问什么了。这时,忽然有一些很清亮的声音……一只虫子叫了。“真的很好听哦”,我很失态地对他说。低下头看看,小家伙的翅膀飞快地振动——这就是它们的叫声来源了。听了一会儿,小家伙没有停下来的意思,清亮而骄傲。

我低声问他,“它们一般能活多久?”

“半年。”他告诉我他还有个爱好,是古琴。我笑说他应该去做个隐士。

他问我是否有机会进入下一轮面试,我说:“因为这两只虫子,我会考虑的。”他笑说:“这样啊。”我说:“是,你会是一个让人没压力的销售员,Good。”

送他走后,我回到座位,问一个同事:“你有没有从小到大一直坚持做的事情啊?”

“吃饭。”他头也不抬地回答。

节选自《中国周刊》

【小题1】下列各项对原文所做的概括与分析有误的两项是| A.“我”看到眼前那最后一个面试的人,心里有早早打发他走人的心理,因而提问时也显得很随意。 |

| B.“我看了一下他的简历,35岁”,这句话说明“我”不相信养虫人从小时候一直到现在还在坚持的事情。 |

| C.这本是一个程序化的面试过程,可是“我”不经意的一问,却引出了一个有趣而且令人深思的故事。 |

| D.小说以养虫人回答问题开始,又以他离开结束,前后按事情发展的顺序慢慢推进,虽然不是波澜起伏,却于风平浪静处给人启迪。 |

| E.听着虫子的鸣叫,“我”完全忘记了这是一个面试的现场,而进入了虫鸣带来的那种梦幻般的境界,这体现了“我”对动物的喜爱、关爱小动物的感情。 |

【小题3】小说采用第一人称的写法,有什么好处?请结合文本加以分析。

【小题4】如果你是这个企业的人事部门经理,你会录用那位养虫子的人吗?请结合文本和生活实际谈谈你的理解。

观代实验艺术,一方面因被西方媒体热炒而名扬世界,另一方面却在它的原产地备受冷落。那么,到底是一种什么样的力量促成了现代实验艺术的诞生呢?

从历史上看,先锋艺术在现代的出现,一个根深蒂固的动因是启蒙运动以来西方社会信仰的变化。这种信仰在艺术领域表现得更为极端,意大利未来主义者马里内蒂曾开宗明义地讲,“未来主义就是仇恨过去”。新型艺术家之所以事事采取与传统对抗的立场,是有被信仰裹挟的背景。1973年,美国学者哈罗德·布鲁姆曾在其《影响的焦虑》中讲,千百年来,一切艺术的主题和技巧已被艺术家用尽,后来者要想对艺术史有所推动,唯一的手段就是否定或推翻传统。

在现代社会,日常生活的审美化改变了艺术的价值取向。现代以来,工业革命极大地提高了人的实践能力。人不仅可以按照美的规律创造艺术,而且可以再造现实。也就是说,传统上仅对艺术有效的审美原则,现在已彻底被放大为对日常生活全面有效的原则。在这种背景下,艺术创造如果仍然遵循美的规律,那么它在现代的命运就必然是被淹没的。相反,它表现丑或震惊,则极易拉开与现实生活的距离。就此而言,西方现代艺术表现丑,就不仅是以另一种方式与“美的艺术”对抗的问题,而且也是在已经审美化的现实中重建自身价值的问题。

因为崇尚艺术进步而反传统,为了避免与现实重合而反美学,这两点基本可以概括现代艺术的精神诉求,由此带来的后果却相当严重。比如,自从1917年杜尚将马桶带入美国的军械库展览,生活中的现成品开始直接成为艺术。艺术与生活之间的边界因此模糊。由此开启的艺术生活化的浪潮则直接导致了传统艺术体制的崩解,这就是人们常常谈论的艺术终结问题。同时,就目前这类艺术发挥的社会效能看,它基本上可被视为艺术界内部的自毁行为——除了新闻价值外,作为艺术它已丧失了对民众的引领和号召力。与此一致,美学作为艺术哲学,它在人类文明史上与艺术具有最高度的相融性——艺术表达美的理想,美则借助艺术的指引为人类建立稳固的审美标准。由此,艺术的自毁必然殃及美学,当代美学的混乱在很大程度上是因为它所依托的艺术发生了混乱。从这个意义上讲,艺术的终结与美的终结,在当代几乎具有同一的意义。

无论现代艺术在审美标准问题上如何让人无所适从,它秉持的信仰和拓展艺术边界的努力本身并没有错。比如,关于现代艺术中的丑陋和怪诞,这与其说是艺术本身出了问题,倒不如说是人们业已固化的审美经验模式阻滞了对新艺术的接纳。因此,对一些艺术创造保持耐心是必要的,它有助于拓展人的审美经验,让人的心灵更加开放。

同时,新艺术由于放弃了常规意义上的审美标准而饱受责难,不过真正严肃的现代艺术实验却往往有更高的思想目标。像杜尚的《自行车轮》,虽然造型粗陋,但却包含着为静态雕塑植入运动的新艺术理想,并因此成为20世纪运动雕塑的开启者。由此来看,现代艺术对美的放弃以及与日常生活的混同,并不意味着它变得越来越浅薄,而是越来越深刻。今天,我们已习惯于将现代艺术称为“走向费解的艺术”,可能也说明了一种深度的哲学认知,而不仅是审美,已成为这类艺术为自身规划的目标。

总之,我们今天生活在一个艺术和审美多元化的时代。正是这种多元,使艺术表现出比历史上任何时期都更充沛的活力;但也正是这种多元,对人珍视的传统构成了冲击,并因此使美的未来充满了不确定性。但是,我们也不能就此高估了现代艺术对固有审美传统的颠覆力量。虽然每年都有实验艺术家制造出一些“骇人听闻”的艺术事件,但正规的国画或油画展览,仍然主导着人们的艺术生活。

(选自《人民日报》,有删改)

【小题1】下列关于促成“现代实验艺术诞生”的原因的表述,不正确的一项是( )| A.西方社会信仰的变化和艺术价值取向的转变,使得现代人否定或推翻传统。 |

| B.生活中的现成品开始直接成为艺术,这也直接导致了传统艺术体制的崩解。 |

| C.现代艺术家的大胆创新与不懈努力,为现代艺术的发展注入新的艺术理想。 |

| D.现代艺术最终表现的仍是美,虽然艺术和审美多元,但求美向善仍是主流。 |

| A.意大利未来主义者马里内蒂说“未来主义就是仇恨过去”,说明启蒙运动后出现的先锋艺术对传统持否定态度。 |

| B.现代工业技术不仅可以让人按照美的规律创造艺术,而且可以再造现实,打破艺术与生活对立的传统格局。 |

| C.艺术的创新值得肯定,它有助于拓展人的审美经验,让人的心灵更加开放,对它的接纳需要保持一定的耐心。 |

| D.艺术和审美的多元化,颠覆了固有的审美传统,使艺术表现出更充沛的活力,也使美的未来充满了不确定性。 |

| A.现代艺术在审美标准上让人觉得无所适从,除人们的审美经验模式固化外,艺术本身出了问题是根本原因。 |

| B.不管现代艺术价值取向如何改变,美都不会因为艺术的变局而消失,只会变换新的表现形式重建自身价值。 |

| C.新艺术放弃了常规意义上的市美标准,与日常生活混同,这不能说明它变得越来越浅薄。相反,新艺术越来越深刻。 |

| D.每年都有实验艺术家制造出一些“骇人听闻”的艺术事件引人注目,这反向证明了它对传统的高度依附性。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网