【材料一】:

“冰上丝绸之路”指穿越北极圈连接北美、亚洲和欧洲三大经济中心的北极航道,主要包括经过俄罗斯海域的“东北航道”和经过加拿大海域的“西北航道”。随着全球变暖,南北两极的冰雪触化加速,冰期缩短,为北极航道的开发和利用带来了空前的机遇。

北极地区被称为“人类最后的宝库”。2008年美国地质调查局(USGS)发布的(北极地区油气潜力评估报告》显示,北极圈内已探明并可用现有技术开发的石油、天然气、液化天然气储量估计分别高达900亿桶、1669万亿立方米和440亿桶,其中石油占世界已探明储量的约13%、天然气占30%、液化天然气占20%;北极地区煤炭资源丰富,超过全世界已探明煤炭资源的总量;此外,金、铜、铅、铁等资源在北极也分布广泛。中国是能源消耗大国,应该以北极为目的地,开辟能源新通道,保障能源进口多元化。2017年12月8日,中俄亚马尔项目在北极圈落地.建成后每年将有400万吨液化气运往中国市场。

(摘编自程晓《新时代“冰上丝绸之路”战略与可持续发展》,《人民论坛·学术前沿》2018年第11期)

【材料二】:

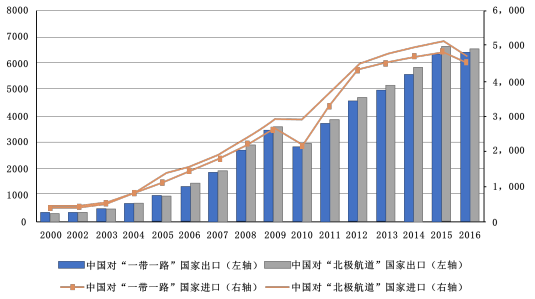

“一带一路”与“北极航道”进出口贸易总值比较图(单位:亿关元)

来源:中国国家统计局

【材料三】:

欧盟是中国第一大贸易伙伴和第一大进口市场,中国是欧盟第一大进口市场、第二大贸易伙伴,对欧洲出口约占中国出口总量的22%。中国对外贸易90%以上依赖海路运输,按照中国海运运费支出一般占贸易总量的10%左右计算,到2020年,中国对外贸易总量将达到5.3万亿美元,海运费用约为5300亿美元,如果利用“东北航道”则可以节省614亿-1468亿美元。依照传统的海上航运路线,中国与欧盟成员国之间的贸易往来,需经马六甲海峡、印度洋和苏伊士运河才能到达欧洲各港口,如果油轮吃水深度超过21.98米、重量超过25万吨(苏伊士运河的限载量)必须绕道非洲好望角。作为东亚连接北欧、东欧及西欧地区的最短航线,“东北航道”相比传统的航线,可缩短大约三分之一的航程。连通欧洲与中国的传统海上航运通道,途经战火频仍的西亚地区、海盗猖獗的南亚地区和美军基地遍布的东南亚地区,海上航运安全面临严重威胁。尽管“冰上丝绸之路”的自然环境较为恶劣,但北极地区特殊的地理环境使得航道沿线非传统安全威胁较少,且大部分航道距离陆地很近,主要经过俄罗斯北部海域的临岸地区,提升了海上航运的安全度。

(摘编自吴大辉《“冰上丝绸之路”:“一带一路”的新延伸),《人民论坛》2018年第9期)

【小题1】下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.2005-2015年,我国对“北极航道”国家出口额均高于对“一带一路”国家出口额。 |

| B.我国从“一带一路”国家和“北极航道”国家的进口额在2014年都达到了最高峰,随后同时出现下滑。 |

| C.2009-2015年,我国从“一带一路”国家与从“北极航道”国家的进口额差距逐年缩小。 |

| D.从十六年的进出口额的角度看,“北极航道”沿线国家对于我国对外经济贸易的重要性都高于“一带一路”国家。 |

| A.“冰上丝绸之路”的建设为遏制和解决全球变暖、南北两极冰雪加速融化、极地冰期缩短等环境问题提供了新的机遇。 |

| B.北极地区多种主要能源资源十分丰富,有“人类最后的宝库”之誉,正因如此,我国才提出“冰上丝绸之路”倡议。 |

| C.我国与欧盟互为最大的进口市场,“冰上丝绸之路”建设不能全靠我国一己之力,离不开欧盟国家的合作开发。 |

| D.我国往来欧洲的传统海上航运通道,主要面临美军基地的安全威胁,北方航道大部分处在俄罗斯海域,基本可以避免美军威胁。 |

对饮

非鱼

突然就想起那年冬天的故事。

眼前出现了一幅晶莹剔透的画面。麦草搭的饭棚上,垂下一排长长的冰挂,掰下来一根,锥子一样,在手心里扎一下,凉凉的,痒痒的,咬在嘴里,嘎嘣嘎嘣。

大哥就是在这时候被父亲撵回家的。他从院门外跑进来,黑色的棉袄敞开着,露出精瘦凹陷的胸脯,棉裤弄湿了,沥沥拉拉甩着水珠。我大笑着喊娘:“你喱亲狗娃又闯祸了。”父亲拎着一根棍子,呼哧呼哧喘着粗气:“三天不打,你皮又发痒了不是。”

大哥已经撇着腿钻进了他的西屋,并牢牢地堵上了门。父亲把那扇四处走风的破窗敲得咣咣响:“有本事你死里面。”

娘站在檐下,看到父亲的棍子没打到大哥,她呵儿呵儿地笑:“又咋了?你们爷儿俩就是反贴的门神。”

父亲没打到大哥,一肚子火气冲着娘:“惯吧,你就惯吧,早晚把他惯到监狱里去!大冬天跳水库,棉裤湿半截,看不冻死他。”

娘一听棉裤湿了,不笑了,立马换了哭腔:“老天爷呀,我的亲狗娃啊,棉裤湿了看你光屁股上学啊。”

于是,那天下午,大哥一直躲在西屋一声不吭,父亲在门外怒吼,母亲配合着吟唱。

这样的场景,像演电影一样,过几天就要演一次,只不过,大哥幸运的时候并不多。

娘看着父亲打大哥,除了流泪,毫无意义地喊着让父亲住手,也无能为力。她说:“狗娃是你前世冤家啊,你非要他命,又何必生他。”

大哥在父亲的棍棒下,并没有成长为他希望的乖娃,而是长得和他越来越像,从脸上浓密的胡须,到宽厚的手掌,甚至说话的声音。最重要的是,大哥的脾气越来越暴躁,像父亲一样容易发怒,敢跟父亲叫板了。但父亲动手的时候却越来越少,取而代之的是争吵。两个声若洪钟的男人,在屋里对吼起来,其他人就完全被忽视了,整个世界都是他们的。

我的记忆力就是这么好,想起这些故事,总要拿出来讲一讲,让那些孩子们笑笑。

阳光从落地窗户上照进来,新打扫过的屋子散发着清新的味道。再有一天,就是除夕了。我给父亲送过年要穿的新衣服,大大小小十几口人提前聚在大哥家,有一种喧嚣的幸福。

我问父亲:“你怎么从小只打大哥,不打二哥三哥?”

父亲背对着阳光,我看不清他确切的表情。他好像没听见我的话,一声不吭。

我想问大哥,他说:“好了,爹该洗澡了。”

大哥把父亲从沙发上搀起来,我看着两个背影一模一样的男人,慢慢地走向浴室。

这个场景,如同饭棚麦草上一排排的冰挂,在阳光的照射下,光芒四射,让我想哭。从什么时候起,这暴躁易怒的父子俩变得如此沉默寡言,我竞没有发现。也许是从娘去世后,也许是从大哥成家后,也许更早。

我站在浴室门口,看着玻璃花纹上映出的橘黄色灯光,还有蒸腾缭绕的水雾。我特别想知道,六十多岁的大哥给八十三岁的父亲洗澡,是一种什么样的场景。大哥刚做完心脏手术三个月,父亲也在心脏同样的位置。放置过起搏器。

水声停了。大哥说:“搓搓背吧,省得背痒。”

父亲没有回答,浴室里安静下来。一会儿,我听见搓澡巾擦过皮肤的声音,很慢,沙沙沙的,像叶子落在地上,或者像细小的雨落在脸上。

大哥问:“重不重?”

父亲说:“还行。”

浴室里重新安静下来。父亲咳嗽了一声,似乎想说什么,迟疑了一下,又咳嗽了几声。大哥说:“是不是太热了,不舒服?”

父亲说:“你,伤口,还疼不疼?”

大哥说:“不疼了。”

父亲说:“有病了,就注意点儿。”

听着他们的对话,我眼前出现的却是他们挥舞着手臂,瞪大眼睛,大吼着,谁也不听谁的吵架的情景。

门开了,两个一模一样的男人又搀扶着出来。

父亲的胡子刮得干干净净,脸色红润。他眯着眼睛,说:“四妞,今年拿的啥酒?”

我说:“三十年西凤。”

他说:“晚上打开,我和你大哥少喝点儿。”

那个晚上,餐桌上出现了多年前熟悉的一幕。

父亲和大哥几乎不说一句话,两个人默默地倒一点儿酒,轻轻一碰,玻璃杯发出清脆的声音,然后一饮而尽。我们完全被忽视了,好像整个世界都是他们的。

(选自《小说月刊》2016年2期)

【小题1】下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是| A.“父亲”管孩子的方式就是骂与打,当“大哥”大冬天跳水库弄湿了棉裤,“父亲”发现后举棍便打,以致将“大哥”的腿答瘸了。 |

| B.小说在结构上大致分为前后两部分,两部分均以“父亲”为主,前部分突出了“父亲”动辄暴打“大哥”,后部分则强调“父亲”的沉默。 |

| C.小说开篇对“冰挂”的描写,一方面突出了冬天的严寒,引出“大哥”跳水库被打一事,还与后文形成照应,推动了情节的发展。 |

| D.小说中的“我”起到了线索的作用,是“我”见证了发生在“父亲”与“大哥”之间的故事,从回忆往事一直说到现在,脉络清晰。 |

【小题3】小说中父与子的关系给我们以怎样的启发?请结合文本谈谈你的理解。

构建人类命运共同体,是有效解决当今世界和平与发展问题的中国方案。面对世界前所未有之大变局,人类命运共同体理念引起了世界各国日益广泛的关注和日趋深入的讨论。

杜维明从儒家道德与“文明对话”的角度讨论了建立共同体的可能性。在他看来,“共同体”这个词的理想含义在于,“人们在一起共同生活,分享一种共同价值和实实在在的公民道德,并通过致力于实现公善而联合为一体。然而,这样一种统一体允许生活方式的多样性和信仰差异,只要这种多样性和差异不致侵害他者的基本自由和权利”。对于儒家而言,道德是形成一个良好社会的必要前提。因此,在儒家“修齐治平”的语境下,“人类命运共同体”的概念首先展现为一个道德共同体,杜维明称其为“信赖社群”。对于一个“信赖社群”而言,人与人的交往不仅基于秩序的建构,更在于内心的彼此信赖与道德的影响。

对于儒家生态哲学而言,讨论的范围仅限于人与人的关系显然是不够的,必须将人与自然的关系纳入道德共同体中。儒家生态哲学视域下的“人类命运共同体”表现为一种扩大化的“信赖社群”,在此关系内人与其他生物都是平等、自由的。早期人类文明普遍有着对人的道德关怀大于动植物的特征。例如,亚里士多德就认为,自然界中的动植物皆是人用以维持生计的生产材料。在中国,商周时期的宫廷亦曾以大量牺牲献祭。《论语》也记载,孔子退朝后听说马厩着火,问人的伤亡情况而不问马。但是,儒家文化与传统西方文化的差异在于,它不是将动物作为没有自我意识、服务于人类的纯粹工具,而是承认自然界的内在价值。儒家虽然承认人在思想与行动上的优先性,但同时能够以更加包容的心态去对待生活在同一场域中的存在物,将自身的权力欲望转化为一种平等和友爱的精神。在儒家看来,人类与自然的命运是息息相关的:一方面,人能够通过道德实践参与到天地的运作之中,影响自然万物的生长;另一方面,自然也影响、转化着人的生活,人类的可持续发展离不开对“天道”的尊重和遵循。可见,人类与自然万物之间也是彼此“信赖”、观照的,我们将这样一种共同体结构视为“信赖社群”的扩大化。

这样一种道德共同体有着显著的现实效应,可以为21世纪人类发展提供生存论层面上的启发。尽管全球生态伦理的确立还只是一种构想,但是从人类未来的发展上看,这构想是适合于当前需要的。

(摘编自单虹泽《儒家生态哲学视域下的人类命运共同体》)

【小题1】下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.人类命运共同体理念是依据儒家文化提出的以解决当今世界和平与发展问题的中国方案。 |

| B.杜维明认为在“信赖社群”里,人与人的交往不是基于秩序的建构,而是在于内心的彼此信赖与道德的影响。 |

| C.在不侵害他者的基本自由和权利的前提下,人类命运共同体不排斥生活方式的多样性和信仰差异。 |

| D.传统西方文化将自然作为纯粹的工具,不承认自然界的内在价值,这一点与儒家文化一致。 |

| A.文章采用了总分总结构展开论述,突出了儒家文化与人类命运共同体的关系。 |

| B.文中引用《论语》的相关记载,有力地证明了儒家文化和传统西方文化的差异。 |

| C.文章从儒家道德共同体与儒家生态哲学入手,分析了人与人、人与自然的内在关系。 |

| D.文章关于人类命运共同体的讨论,是按从现实到历史再到现实的顺序推进的。 |

| A.文章从儒家道德和儒家生态哲学的角度探讨人类命运共同体理念,前者比后者更全面和深入。 |

| B.儒家有关人类要对自然平等友爱的观点为全球生态伦理的确立提供启示和支持。 |

| C.构建人类命运共同体有利于应对世界前所未有之大变局,有利于世界和平与发展。 |

| D.人类命运共同体的中国方案要成为人类发展的共同理念,还需作出长久的努力。 |

近代国立大学校长中的唯一女性:杨荫榆

汪春劼

1907年,江苏省举办第一次公派赴日留学考试,全省只有五个指标。杨荫榆在大考中脱颖而出。同年10月,23岁的杨荫榆坐上海轮,来到了她向往已久的日本,追求新知。回国后,杨荫榆就开始了她的教师生涯——被聘为江苏省第二女子师范教务主任,教生物学课程。翌年,她到了北京,任国立女子高等师范(简称“女高师”)的学监兼讲习科主任。此时的杨荫榆因其丰富的学识、精彩的讲课,受到学生的欢迎。命运之神再一次垂青了杨荫榆。1918年,北洋政府教育部第一次选派七位教授赴欧美留学,这七人中有:朱家骅、陈大齐、周作人、邓萃英、杨荫榆等。

1924年2月28日,40岁的杨荫榆受教育部委任,接替许寿裳任女高师的校长。同年6月,北京女子高等师范学校升格为“国立女子师范大学”(类似于现在的学院升格为大学),杨荫榆成为中国近代史教育史上第一位女大学校长。

许寿裳的黯然下台,足以让杨荫榆意识到女师大校长之职是一个烫手的山芋,可是她没有接受朋友、亲人的提醒,明知山有虎,偏向虎山行。

兴高采烈走马上任的杨荫榆,想得更多的是把她在西方所掌握的现代教育管理经验运用到中国,为国家培养更多的栋梁之才,但她没有想到的是,这一职位带来的欢乐非常短暂,而痛苦却绵延无期。

当时学生们忙于参与社会上的政治活动,无心问学,杨校长对此非常不满,她认为学生应以学业为主,多掌握知识,不要掺和社会上的事情。学校应如同一个家庭,老师要爱学生,学生要尊重老师,听从老师的安排。没有规矩,难成方圆。学校一定要有秩序,学生要守纪律。她还规定寄宿女生如果需要外宿须有所在地的负责人出具证明才能得到批准。

杨校长这些管理理念本是老生常谈的正确常识,没有新意,可是那个学生为王的时代,杨荫榆的举措被视为限制学生自由的清规戒律,她把自己置于学生的对立面。刚刚对其交口称赞的学生转眼间对她恨之入骨。

在如此背景下,杨荫榆不适时宜地秉承教育部的旨意,要整顿校风、学风。她自然就成为女师大学生运动的阻力和学生攻击的目标,自然也就是北洋政府的附庸。杨荫榆采取的另一举措是取消教员的兼任制度,一律改为专任制,以提高教师的责任心。时女师大教员多由北京大学教师兼任,专任教员较少,这一改革关系到部分人切身利益。一场风暴由此酝酿产生。

引发“女师大风潮”的导火索,是1924年11月杨荫榆勒令国文系预科的三名浙江籍学生退学,她们因江浙战争,交通阻隔,缺课两个月。同学们认为校长的惩罚不合理,便派了代表找杨荫榆说理,让她收回成命,为杨所拒。

1925年1月18日,女师大学生自治会召开全校学生紧急会议,讨论驱逐杨荫榆之事。女师大共有学生237人,主张驱杨的有172人,物理、哲教、音乐、体专四个年级学生65人声明中立。于是会议通过:从即日起,不承认杨荫榆为北京女师大校长。因杨继续上班,23日,这些女大学生们发表宣言,要校长杨荫榆离校。寒假结束后,学生与校长间的关系仍是冰炭不容。学生们完全是一副得理不饶人的模样,任意侮辱学校的管理人员,女师大二号人物教务长薛培元4月3日不堪压力而辞职。杨荫榆仍不顾群情激愤,坚守岗位。学潮中心人物校长杨荫榆在矛盾漩涡中苦苦“坚守岗位”200来天后,终于撑不下去了。她于8月初递交辞职书。

任女师大两年不到的时间里,杨荫榆不仅没有任何政绩,反而大多数时间都在“灭火”,可因外在政治力量的介入,火是越烧越旺。最终,她在心烦意乱精疲力竭中,带着满腹的委屈与精神的创伤,离开北京来到江南。其后,,她在苏州的一些大学、中学担任教学工作,曾任东吴大学日语与教育双聘教授。

经历了人生的大起大落,进入更年期的杨荫榆性格变得更加古怪:不会穿衣打扮,不会做家务,不懂得人情世故。1935年夏天,清华才子钱锺书和她的侄女杨绛喜结连理,杨荫榆也来“吃喜酒,穿了一身白夏布的衣裙和白皮鞋。贺客诧怪,以为她披麻戴孝来了”。

1937年底,日军侵犯苏州,军纪败坏,杨荫榆邻居的房屋为日军强占,杨荫榆跑到盘门外青阳地日本领事馆,向日本人抗议。回来时经过高高的吴门桥,被一日军踢下河中。

杨荫榆就这样悲壮地离开了,她在这个世界上只逗留了五十六个春秋。

(选自《中外文摘》,有删改)

相关链接:

杨荫榆曾发表言论称:“窃念女子教育为国民之母,……本校且为国民之母之母,其关系顾不重哉?”这段话见报后,一时传为笑谈,人民给她取了一个外号叫“国民之母之母之婆”

(杨荫榆:“骂”声中的江南烈女)

【小题1】下列理解和分析,不符合原文意思的一项是| A.杨荫榆是江苏省首次官费派往日本留学的五人中的一员,23岁的她坐海轮前往日本,追求新知,为国效力。 |

| B.40岁的杨荫榆接替许寿裳任女高师的校长,前途充满坎坷,她不畏艰险,不顾朋友、亲人的提醒,依然前往。 |

| C.“女师大风潮”之后,学生的态度发生转变,出现得理不饶人的情况,侮辱学校的管理人员,教务长也被迫辞职。 |

| D.抗战爆发后,日军侵占苏州,杨荫榆因邻居房屋被日军占领前往日本领事馆抗议,回家途中受到日军蹂躏而死。 |

| A.杨荫榆在被选派赴欧美留学之前,教授生物学课程时,凭借丰富的学识、精彩的讲课,深受广大学生的爱戴。 |

| B.杨荫榆刚就任校长之时,她对学生将过多精力投入社会上的政治活动表示不满,认为学生应以学业为主,学校师生之间应和谐相处。 |

| C.杨荫榆没根据形势采取管理办法,一味秉承教育部的旨意,成为学生攻击的目标,被学生认为是北洋政府的附庸。 |

| D.1925寒假后,女师大学生与校长之间的关系微妙,之前学生曾多次不承认杨荫榆为女师大校长并要求其离校。 |

| E.杨荫榆任职女师大校长期间,没取得任何政绩,带着满腹的牢骚,离开北京回到苏州,从事大学、中学的教学工作。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网