材料一:

根据《知识付费经济报告》的数据,55.3%的网友有过知识付费行为。这里的知识付费不是传统意义上花钱买书、参加培训班等,而是指知识经济时代,购买知识付费平台上的知识产品。

目前,我国知识付费用户群体达数千万,同样达到千万量级的,还有活跃在喜马拉雅FM、得到、分答等知识付费平台的知识供给者。“听,见真知”“碎片时间,终身学习”……虽然这些平台的口号不同,但背后的逻辑都很相似:作为中介,释放不同领域学者、专业人士等的认知盈余,以高效率的优质知识为卖点,让知识变现更加快捷。

(摘编自《优质的知识有价值成为共识》)

材料二:

知识付费,付费的可不是知识,而是知识的产品和服务。比如,有人帮你消化一本书,然后讲给你听,这就是服务;再比如,一些大V开设小密圈,帮你挑选出精准优质的信息,你可以付费加入,这种挑选,也是一种服务。

知识付费最有意思的地方在于,知识本身是不值钱的,那是百度、谷歌甚至知乎可以做的事情,是免费的,但将知识包装为产品和服务就是值钱的。所有学习产品的商业模式,无外乎都是某种服务,或者承载这些服务的交易平台。

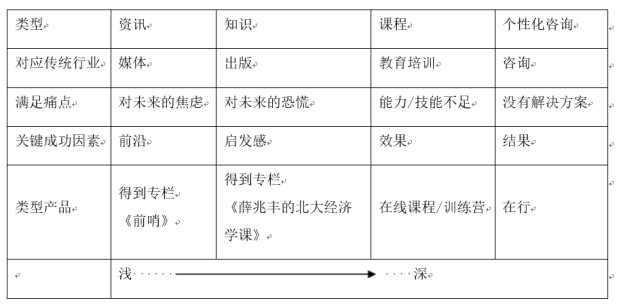

目前市面上的知识付费产品,其实可以按照服务的不同类型来区分。这些类型都能够在一定程度上解决我们学习中的痛点。(如下表)

(摘编自孙圈圈《知识付费,是不是伪命题?》)

材料三:

一付费一收听,就误以为学到了知识,其实离真正的掌握知识差了十万八千里,你以为买到的是知识,其实买到的是“知道”。你以为买到的是掌握,其实只是囤积了一堆“知道”。

对于绝大多数人,听再多知识付费内容都不可能成功,因为都是二道贩子的产品,听着很高大上,但是都不够系统,且失真。当一份知识掺入了太多杂质时,恐怕只能勾兑成鸡汤了。

(摘编自拾遗《大部分知识付费都是大忽悠》)

材料四:

知识付费(这里是广义的,包括材料二提到的4个模式)本质上是一种学习服务,是有价值的。很多人诟病它,说不如去看书。但实际上,我们大学里面的学习,也从来不是自己去看教材的,而是听老师上课、听大咖做讲座的。更何况时代变化这么快,我们都不敢说学习一定只有看书才行的,学习的形态其实一直在演变。

而学习产品(知识付费产品),付出的最大成本根本不是金钱,而是时间。学习产品要想发展得更良性,首先需要设计体系化的学习内容,越是碎片化时间学习,越需要体系化内容。第二要设计帮助用户结合实践的产品,让用户能够以最低的学习成本来“学以致用”,一定是学习产品的发展方向。第三要为用户提供个性化学习的产品,这个产品是根据他们的优劣势、工作的需要来个性化设计。

(摘编自36氪《从教育角度观察,“知识付费”行业是不是好生意?》)

【注】材料一、材料二所涉及喜马拉雅FM、分答、百度、谷歌、得到、在行等均为平台名称。

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,| A.知识付费是指用户为知识付费平台上的知识产品进行付费的行为,目前,我国知识付费用户和知识付费平台上的知识提供者数量都达到了千万级。 |

| B.知识付费产品按照服务类型,主要分为“资讯”“知识”“课程”“个性化咨询”四种,它们都能针对我们学习中的一些痛点,进行有效的解决。 |

| C.购买了知识付费产品并不一定能真正获得知识,一个重要原因可能是,这些知识经过了产品化加工之后,会出现知识不够系统,而且失真的情况。 |

| D.由于学习形态的不断演变,知识付费作为一种学习服务肯定具有存在价值,但是知识付费要想良性发展还需要在产品内容上进行更科学的设计。 |

| A.知识付费行为的存在,证明知识产品是有经济价值的,因此,今天高效率的优质知识都能在知识付费平台快捷地变现,实现它们的经济价值。 |

| B.根据材料二可知,要想开发一个“课程”类的知识付费产品,无论是在线课程还是训练营,课程效果是考量其是否能够成功的重要因素。 |

| C.知识和知识付费产品是两个概念,在今天,知识可以通过很多途径免费获得,而知识付费产品必须付费,是因为知识付费产品比知识更有价值。 |

| D.因为人们进行知识付费学习主要是“利用碎片时间,终身学习”,所以知识付费产品付出的最大成本根本不是金钱,而是时间。 |

就节日的自身结构而言,主要包括时间节点、特定仪式、象征意涵等方面。从经验功能主义大师罗伯特

K

K 默顿的中层功能分析范式出发,前两者属于节日的“显功能”,即社会成员通过在特定的时间节点举行特定的仪式,配以特定的食物和纪念活动,对某个人物、某个事件进行纪念与追思,增进彼此感情,宣泄日常情绪;后者则属于“潜功能”,即作为符号的节日通过上述仪式性的物化表征,负载有别于其他的文化的隐喻,承担塑造精神家园、传承集体文化记忆、建构强化文化认同等更深层意涵。

默顿的中层功能分析范式出发,前两者属于节日的“显功能”,即社会成员通过在特定的时间节点举行特定的仪式,配以特定的食物和纪念活动,对某个人物、某个事件进行纪念与追思,增进彼此感情,宣泄日常情绪;后者则属于“潜功能”,即作为符号的节日通过上述仪式性的物化表征,负载有别于其他的文化的隐喻,承担塑造精神家园、传承集体文化记忆、建构强化文化认同等更深层意涵。节日作为一种具有深刻文化意涵的仪式性表征,强调的不是信息的物理流动,而是信仰的共享与文化的传承,并以此作用于共同体的维系。不同源流的节日在每一年固定的时间,以相应固定的方式度过,周而复始,意义深远。“在年历上,仪式永远会回归,而且即使它们无法同前一年的有所区分,或者同未来各年中的有什么不同,然而它们永远都不相同。这是一种从同一走向同一的过程,它化解了时间上的分别。”在对整套流程的不断重复中,文化体系得以建构,国族认同得以强化,精神归属得以确认。

中国传统节日脱胎于传统文化,通过一系列仪式和祭奠祖先、家族聚会、亲友走访等具体环节,集中体现了发轫于农耕文明的社会关系和精神特质,用家国同构的叙事,强调普天同庆,团圆欢聚,表达了浓厚的乡土情怀和大一统的精神向往。社会成员通过对传统节日各项仪式的参与,不断自我强化对文化体系的认同,实现对传统纲常伦理的涵化。这种认同与涵化,正是节日所负载的深刻意旨,是数千年来人与自我、人与他人、人与自然之间关系的参照系,也是维系整个文化体系、传承集体文化记忆的重要环节,在中国文化的传承和历史发展进程中起到了不可忽视的重要作用。

然而,这些承载鲜明符号色彩和深刻文化隐喻的传统节日在现代社会正面临前所未有的危机。就节日体系自身的发展而言,当代中国的节日框架不断处于重构的过程中,其间,不同系列的节日交错并存,思想基础的多样性(多元性,如祖先崇拜、鬼神信仰、宗教信仰、世俗意识形态)与文化渊源的多样性(多源性,如传统文化、官方文化和外来文化)使重构过程异常复杂。但是,更具颠覆性的冲击来自外部:资本主义为寻找转移过剩产能的新领域。创造出“消费主义”话语迷思,将全球拖入消费社会,资本主义强势性的文化和生活方式随之大肆扩张.人们的生活方式和精神世界陷入“商品拜物教”,这种无可遁逃的多重异化从根源上解构着传统节日的文化意义,使之变成毫无“节味儿”的“集体烧钱日”。同时,现代性进程中不可避免的问题,以及特殊历史发展进程和时代背景造就的社会转型期民众集体精神的迷失,进一步撕裂了传统节日的能指和所指,加剧了节日意义的漂浮。

(节选自王神祎《传统节日的现代困境及其破解途径》)

【小题1】下列关于“节日”的表述,符合原文意思的一项是( )

| A.节日就其自身结构看,可划分为“显功能”和“潜功能”两部分,具体主要包括时间节点、特定仪式、象征意涵等方面。 |

| B.节日中社会成员通过在特定的时间节点举行特定的仪式,再配上特定的食物和纪念活动,收到增进感情、宣泄情绪的效果。 |

| C.节日作为符号,在特定仪式中,通过负载其他文化形式所没有的隐喻,来塑造精神家园、传承集体文化记忆、建构强化文化认同。 |

| D.节日作为一种具有深刻文化意涵的仪式性表征,其信息的物理流动及信仰的共享与文化的传承,一起作用于共同体的维系。 |

| A.不同系列的节日交错并存,使得当代中国节日框架下的思想基础多元性和文化渊源多源性的重构过程变得异常复杂。 |

| B.来自外部的更具颠覆性的冲击,使应承载鲜明符号色彩和深刻文化隐喻的传统节日,变成了毫无“节味儿”的“集体烧钱日”。 |

| C.全球沦为消费社会,人们的生活方式和精神世界陷入“商品拜物教”,多重异化从根源上解构着传统节日的文化意义。 |

| D.现代性进程中不可避免的问题及社会转型期民众集体精神的迷失,进一步撕裂了传统节日的能指和所指,加剧了节日意义的漂浮。 |

| A.节日在每一年固定的时间,以相应固定的方式度过,在这种重复中建构文化体系,强化国族认同,确认精神归属。 |

| B.传统文化孕育了中国传统节日,使其具有一系列仪式及具体环节,集中体现了发端于农耕文明的社会关系和精神特质。 |

| C.社会成员自我强化对文化体系的认同,实现对传统纲常伦理的涵化,一条重要途径就是对传统节日各项仪式的参与。 |

| D.中国传统节日用家国同构的叙事,表达了浓厚的乡土情怀和大一统的精神向往,强调普天同庆,团圆欢聚。 |

德国思想家瓦尔特·本雅明在一篇小品文《摄影小史》中曾经为我们讲述了早期摄影作品的独特属性:由于达盖尔摄影术需要长时间的曝光,使得照片产生了如同古典绘画一般富有“灵韵”的艺术性。被拍摄的人,因为“在经受了长时间的曝光后,好像走入了影像”。本雅明这样说。

随着智能手机的普及化,拍照不再是一种艺术创造,它是对我们生活瞬间的随时捕捉。相比于此前达盖尔摄影术中独一无二,不可复制的底版,如今的拍照恰恰陷入到了一切皆为复制品的任意狂欢。人的生存方式也因为这种数字摄影技术的发展而产生了一种新的生存方式:镜像化生存。

也就是说,如果你愿意,你的一言一行,一举一动都可随时被记录在镜头之下。人们已经失去了本雅明所描述的面对镜头时候的恐惧感,在经历了无数次镜头体验之后,已经懂得如何以独属于其个人的标志性的表情展现自身:严肃的人在镜头前一贯严肃,搞怪的人在镜头前一贯搞怪。原因很简单。因为镜头已经变成了社会中他人的眼光,它的存在约束着我们,它让我们在镜头前不能放纵自我,相反,我们要呈现一个我们想让他人如何来看待我的那个面向。

智能手机的迅速发展贼予这种镜像式生存更多的丰富性。它一方面通过不断提高像素,让照片的清晰度越来越高,另一方面,却豢养出各色美颜的APP,给原本极度清晰的照片加上滤镜,从而让原本照出的细部纹理再一次变得柔和与模糊,降低了的清晰度,让照片生长出了本雅明式的“灵韵”光泽,这原本也算是现代人用技术来抵抗技术的一种手段:用技术来弥合那些因技术而被毁掉的“灵韵”。但由于拍照已经成为了一个他者的眼光,无处不在,这种滤镜化的存在所赋予照片的灵韵失去了自然性,多了诸多人为性。经过滤镜的照片不再真实地记录人物与世界,而是为了按照拍摄者的意图来展现被拍摄者。

如果仅仅如此,事情还不算太糟糕,更为糟糕的是,对于今天早已习惯于镜像化生存的拍摄者们而言,拍照的目的在绝大多数的情况下绝非为了艺术创造,当然也不仅是为了记录自己和生活,而是要“照出”一个经过他者的眼光过滤之后的自己和生活。网络红人的面孔正在成为一个个面孔的范本,左右着深陷滤镜化存在的人们。各种美颜APP让我们的肤色亮白,让我们的下巴变尖,让我们的眼睛变大,每一张被滤镜美颜修饰过了的照片,都有着千篇一律的五官和笑容,其所显示出的与其说是现实中的自己,倒不如说是被社会审美趋向所扭曲了的肤浅的表象,这一表象与被拍摄者可以毫无关系。滤镜化自拍正在让我们逐渐不敢直视镜子中真实的自己。

本雅明说,第一次见到自己的照片的人都曾感到惊愕,因为不敢直视照片中人那犀利的眼光,我将这视为是第一次有能力反观他人眼光中的自己的人应有的一种抵抗,而今天,在习惯了滤镜化生存的我们却走向了另一个极端,我们也近乎不愿看到没有滤镜化的照片中的自己,而更愿意将自己转变为他者眼光中的那个虚假的我,并在那个虚假的我中找子到一种不该有的自信。

这能说明什么呢?我们只能叹于现代技术将我们的生活不断推向表层所带来的一种肤浅。当我们只能在滤镜化的照片当中辨识自己的时候,我们早已失去了追问我们自己究竟是谁的冲动,而乐此不疲地活在他人的眼光之下,在其中获得一种自欺又欺人的假面舞会般的狂欢。

(摘编自《滤镜下生存:我是谁?》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是| A.早期摄影作品之所以富有“灵韵”的艺术性是因为达盖尔摄影术需要长时间的曝光。 |

| B.现代人给照片加上滤镜,用技术来抵抗技术,让照片再现了本雅明所说的“灵韵”。 |

| C.用智能手机拍照清晰度高,能随时捕捉我们的生活瞬间,还可不断复制。 |

| D.网络红人的面孔符合他者的眼光,正成为一个个面孔的范本。 |

| A.文章从两个方面论述了智能手机的迅速发展赋予镜像式生存更多的丰富性。 |

| B.文章先提出问题,再分析问题,层层深入论述了现代技术对我们生活的影响。 |

| C.文章列举美颜APP的例子说明习惯了滤镜化生存的人们走向了另一个极端。 |

| D.文章运用对比的论证手法,以突出现代数字摄影技术优于早期达盖尔摄影术。 |

| A.如今的拍照陷入到了一切皆为复制品的任意狂欢,说明我们再也拍不出好的照片了。 |

| B.各种美颜APP的盛行,反映出当今社会存在审美标准狭隘和单一的问题。 |

| C.我们更愿意看到滤镜化的照片中的自己,这也体现了我们对美的追求的正常心理。 |

| D.现代技术将我们的生活不断推向表层所带来的一种肤浅,我们要果断的拒绝现代科技。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网