材料一:

不久前的故宫“特展”,曾经万人争睹宋代青绿山水长卷《千里江山图》。即便是幸运的观众,也往往需要排队五个小时,才能看上匆匆五分钟,而电视片《国家宝藏》中,由“护宝人”画家冯海涛、非遗传人仇庆年和演员李晨演绎的《千里江山图》将你看不到的故事细细还原,一下子让国宝“活”了起来、“近”了起来。浩荡图卷背后,隐藏着十八岁画家王希孟的拿云才华和生命迷踪,缥缈着“不会为君、什么都会”的宋宗对江山永固的一厢情愿,游移着媚上嫉贤、蠹食国运的佞臣蔡京才高品低的闪烁眼神……我们不但从山重水复的缝隙张望到先人背影,更目睹非物质文化遗产国画颜料制作唯一传人仇庆年荒野寻石、陋室研磨,探索朱砂、石青、石黄等目迷五色、“千年不腐”的秘诀,还可见证中央美院的海海经年累月、耐住寂寞,一重重上色复制十分之一的《千里江山图》……

(摘编自2017年12月7日《人民日报》)

材料二:

《国家宝藏》之所以成功,在于其打破了传统的文化节日围有思路,敢于创新,采用了一种年轻人喜闻乐见的话语体系、讲述方式。《国家宝藏》采用了情景剧的方式,“演活了”文物背后的故事。

在节目中引入了一系列与文物有关的人物,向观众表现了他们对文物的情感与思考,才让这一节目更加打动人心。比如节目请到了74岁的非物质文化遗产“国画颜料制作技艺”的传承人仇庆年现场演示,除了让观众更清楚地了解古代绘画颜料的制作难度以外,老人独自去深山老林里寻找能作为颜料的矿石等故事,更让人感受到了他对于中国文化的热爱;老中青三代故宫志愿者的亮相,让观众感受到了他们的虔诚和敬业。这让我想起曾让亿万人关注的《舌尖上的中因》,在展现食物的美味之余,也讲迷了与之相关的人的故事:厨师对美味精益求精的追求、地方特色美食背后的人情故事、一场家宴中的亲情与乡愁,也许比食物本身更加打动人心。

(摘编自2017年12月13日《广州日报》)

材料三:

以国宝为题材的节目并不新鲜,《国宝档案》《鉴宝》等都是佳作,但与前作不同,《国家宝藏》首次将高冷的博物馆呈现于综艺舞台,给观众带来了极大的新鲜感。

《国家宝藏》难能可贵的一点,是打出“让国宝活起来”的口号。所谓“活起来”,就是让国宝与我们的生活发生关联。第一期故宫博物院播出后,能迅速获得观众认可,和明星化身历史人物出演“小剧场”密切相关。在第二期节目中,湖北省博物馆的“镇馆之宝”曾侯乙编钟,是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。武汉音乐学院青年编钟乐团演奏的编钟古乐《茉莉花》,钟磬齐鸣,华夏正音流淌,仿佛让人穿越千年。

(摘编自2017年12月14日《北京日报》)

材料四

《国家宝藏》把纪录片和综艺节目两种形式融合运用,以文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质创造一种全新的表达。节目首次融合了综艺、纪录、戏剧多种艺术形式,讲述“大国重器”的前世今生,让文化在人们的心中生根发芽,让文物在人们的生活中活起来。

文物真正让人动容的核心,在于其背后所蕴含的人文精神。故宫博物院收藏有186万余件文物,选哪三件参与节目?应该是那些历史价值、艺术价值、科学价值和观赏价值的结合体,更能传递出有益于当下的文化内涵。最终,我们选择了《千里江山图》卷、各种釉彩大瓶和石鼓,这三件文物从三个不同的角度呈现出了华夏文明的宏大叙事。三件国宝站在五千年优秀文化的坚实基础上,分别从文化、艺术与物质的角度,展现了中华民族传承数千年所铸大国梦想的历程,因为它们的存在我们才愈发坚信,中华民族是具有非凡创造力的民族,我们将继续创造和延续伟大的中华文明。

(摘编自2017年12月19日《人民日报》)

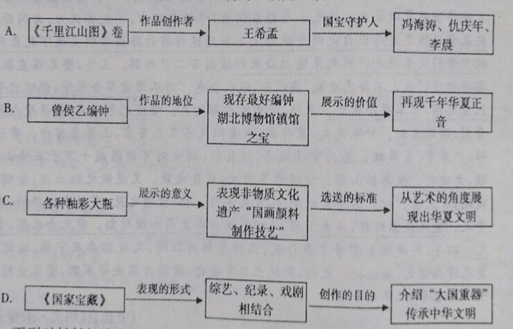

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.材料一介绍了节目《国家宝藏》中对《千里江山图》卷前世今生进行的呈现,让观众感受到国宝的历史传奇和文化内涵。 |

| B.“国画颜料制作技艺”的传承人仇庆年的现场演示,让人感受到他对于中国文化的热爱,了解到古代绘画颜料的制作难度。 |

| C.《国家宝藏》这一节目之所以打动人心,是因为它向观众表现了与文物有关的人物对文物的情感与思考。 |

| D.故宫博物院选取《千里江山图》卷、各种釉彩大瓶和石鼓参与节目,是因为它们的历史、艺术、科学和观赏等价值最高。 |

| E.四则材料在说明节目彰显文化自信时,都主要以故宫博物院的文物来表现中华文化的博大精深和中华民族的非凡创造力。 |

材料一:

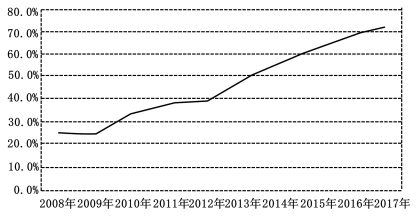

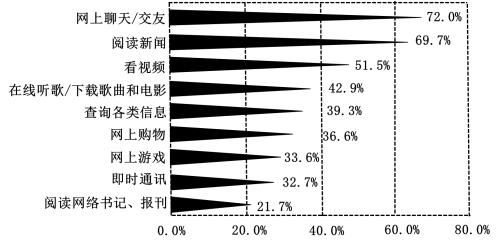

2018年4月18日,第十五次全国国民阅读调查报告发布。调查数据显示:2017年我国国民各媒介“综合阅读率”继续保持增长势头,手机和互联网成为我国国民每天接触媒介的主体。2017年我国国民人均纸质图书阅读量为4.66本,较2016年的4.65本略有增长。图书阅读率为58.9%,较2016年的58.8%上升了0.1个百分点。超过半数国民倾向于数字化阅读方式,热衷微信阅读,而这也导致深度图书阅读行为的占比越来越低。

(摘编自2018年4月20日《广西日报》)

材料二:

(数字化阅读方式接触率10年间变化) (网民上网从事的活动)

(摘编自(第十五次全国国民阅读调查报告》)

材料三:

数字化阅读,主要有两层含义:一是阅读对象的数字化,也就是阅读的内容是以数字化的方式呈现的;二是阅读方式的数字化,载体不是平面纸张,而是带屏幕显示的电子仪器。一言蔽之:数字化阅读=浏览,阅读=纸质媒体阅读,而浏览≠阅读。

如今有些人将实体书店的困境归结为阅读习惯的改变,认为数字阅读和新媒体的兴起让纸质图书越来越失去市场。阅读方式、图书载体的变化是时代进步的规律,如果数字阅读能激发人们的阅读兴趣,推动知识的普及和文化传播,那么这对整个社会和时代善莫大焉。但问题是,数字化阅读真的让我们养成新的阅读习惯了吗?排在实体书店畅销榜单上的书单,除了考试辅导类书籍,就是各类成功学和养生学书籍,阅读的功利性可见一斑。再看数字阅读平台排名前列的,也无外乎是些言情、玄幻和惊悚小说。在数字阅读尚未完全发挥功用的今天,扶持实体书店,让其更好发挥培养阅读习惯的功能,是一种现实选择。

(摘编自张磊《数字阅读是不是纸质阅读的敌人?》)

材料四:

在新零售时代来临之前,实体书店经历过图书电商崛起、数字阅读热潮、折扣战比拼等多次危机,曾一度陷入“寒冬期”,民营书店的境况更是“雪上加霜”。而当下,实体书店回暖似乎成为一股潮流。在北京,24小时不打烊的三联韬奋书店进驻三里屯。在四川,当地将实体书店纳入公益性文化设施加以建设。2016年6月,中宣部、原国家新闻出版广电总局等部门联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》,随后《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》颁布,在政策引导下各大城市书店数量显著增长。

此外,潮流背后还有商业资本的身影——据央视财经频道调查,各地购物中心给予书店的租金价格普遍为商业业态的50%,有的甚至为10%到20%,购物中心的商业、金融资本让利于实体书店,是看好实体书店的引流效应,目的是共同抗击新零售业态带来的冲击。

“新零售”和“可持续发展”,正是抓到了互联网时代实体书店行业的痛点。新零售,即企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。全面、持续、深入拥抱互联网时代,对书品的生产、流通和销售过程进行升级改造,重塑业态结构,是实体书店可持续发展的必由之路。

随着如今越来越多接受过高等教育、追求自我提升的新中产阶级崛起,新零售顺应了大众从价格消费时代向价值消费时代全面转型的消费升级。以书籍为例,相较于价格,他们更在意质量、服务以及相应的附加价值,而这也是实体书店寻求可持续发展的重要契机。

(摘编自《新零售时代,实体书店如何探路未来?》)

【小题1】对“数字化阅读”和“新零售”的理解,符合本文观点的一项是| A.数字化阅读因阅读内容的数字化、图书载体的电子化,阅读方式的便捷化,比纸质阅读更有利于促进深度阅读。 |

| B.阅读方式、图书载体的变化是时代进步的规律,数字化阅读激发人们的阅读兴趣,已让人们养成了新的阅读习惯。 |

| C.新零售依托互联网,运用大数据和人工智能,对商品生产、流通、销售升级改造,对线上、线下及物流进行深度融合。 |

| D.新零售利用以消费者为中心的大数据减少成本,从而降低了商品价格,符合如今人们追求物美价廉的消费理念。 |

| A.数字化阅读提升了国民综合阅读率,但出现了图书阅读率增长放缓的新趋势。 |

| B.网民上网以社交娱乐生活为主,数字阅读其实并没有让人们真正喜欢上阅读。 |

| C.当下人们的阅读心态功利化,手机成为阅读的主要载体,微信阅读成为新宠。 |

| D.实体书店的发展,曾一度陷入“寒冬期”,这和新零售时代的冲击有很大关系。 |

许渊冲“让中国的美成为世界的美”

宫梓铭

2017年秋,北京大学畅春园,走进96岁的翻译家许渊冲先生简陋的住处,笔者不敢相信自己的眼睛。水泥地面,到处堆的是东西,斑驳的墙壁,泛出“历史感”。逼仄的门厅迎来几个外人,顿时无法立足,只能赶紧把自己塞进小床对面的沙发上。

北大30多年,就是在这间陋室,许先生翻译了上百本中英文经典,成为“诗译英法第一人”,2010年获得“中国翻译文化终身成就奖”,2014年摘取翻译界最高奖项——国际译联“北极光”杰出文化翻译奖。120部中英法文译著,码成我们身后书架上浩浩荡荡的学术疆域。

在学术界,许渊冲被称为“在翻译上打破了很多框框”的人,也因此产生了一些争议。许渊冲的翻译理念,也是逐步形成的。上世纪30年代,翻译作品流行全国,鲁迅的直译很为进步作家所接受,许渊冲也不例外。但当时的他更喜欢朱生豪翻译的《莎士比亚》喜剧。从前人的实践来看,许渊冲认为直译不如意译。

西南联大时期,钱锺书提出翻译的“化境”,对许渊冲产生了很大影响。他在《林抒的翻译》一文中说,“译者运用‘归宿语言’超过作者运用‘出发语言’的本领,或译本在文笔上优于原作,都有可能性。”许渊冲认为,这并不是说译者文笔优于作者,而是说“归宿语言”(译语)的历史比“出发语言”(源语)更悠久,内容更丰富,具有一种优势,而译者充分发挥了这种优势,使译文胜过原文。

“贝多芬说得好,为了更美,没有什么清规戒律是不能打破的”,许渊冲坚持翻译不应持“对等论”,而应取“优势论”,翻译时“要多从中国文化的内涵和优势上想”。按照这一理念,许渊冲形成了自己中国学派的翻译学说:“音美、行美、意美”三美,“形似、意似、神似”三似,“知之、好之、乐之”三之。

中国诗词往往意在言外,英诗却是言尽意穷。中诗意大于言,英诗意等于言。如果言是一加一,意是二,那英诗就是1+1=2;而中诗是1+1=3。李商隐“春蚕到死丝方尽”,如果只表示春蚕到死才不吐丝,那就是1+1=2;如还表示相思到死才罢休,那就是1+1=3;如还表示写诗要写到死,那就是1+1=4了。更别说“丝”与“思”通这种奇妙,又该如何向西方人传递?

让许渊冲颇为自豪的是,他的译文国外很认可。英译《楚辞》被美国学者誉为“英美文学领域的一座高峰”,英译《西厢记》被英国智慧女神出版社评价为可以和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》媲美,他确实做到了“让中国的美成为世界的美”。

中国文化如何走出去?许渊冲认为,关键是翻译,翻译正确,打破文化隔阂,能让人看到我们真正好的东西。“翻译不是只翻译形式,而是要翻译内容。文学翻译要变成翻译文学,因为翻译本身就是文学。”

身处陋室,家徒四壁,过着简朴的生活,整日伏案劳作,许渊冲却说自己是一个“享乐主义者”。

西南联大时,旁听冯友兰的《中国哲学史》,许渊冲觉得自己的精神状态已经脱离了不自觉的“自然境界”,但又觉得“功利境界”和“道德境界”也不能说明自己的思想情况,就自拟了一个“兴趣境界”,那就是自得其乐,兴趣使然。至今,这种“兴趣境界”依然是他的追求。这种兴趣,表现为一种旺盛的激情。许先生眼里,翻译中“求美”的快乐,觅得佳句的快乐,是什么都不能取代的。

“一个人如果有一百句值得后世记住的句子就够了。”96岁的许渊冲,一生理想是“用翻译创造美”,且至今笔耕不辍,翻译莎士比亚,常常到深夜3时。老先生笑曰:“天天和古人打交道,跟莎士比亚打交道,超越时空交流,乐何如哉?”

(选自《人民日报·海外版》,2017年10月10日)

【小题1】下列对文章相关内容的理解,不正确的一项是| A.许渊冲的翻译最早受到鲁迅的影响,所以他的译作以直译为主;但后来又受到了朱生豪的影响,他认为直译不如意译。 |

| B.许渊冲在翻译时反对“对等论”,采取“优势论”,并且按“优势论”理念形成了自己中国学派的翻译学说:三美、三似和三之。 |

| C.中国诗词不好翻译,原因就是意在言外。也就是说,如果只是做字面的翻译,是很难把诗词的意蕴表达出来的。 |

| D.通过不懈的努力,许渊冲的译文得到外国人的认可,这让他很自豪,并且他也确实做到了“让中国的美成为世界的美” |

| A.作者开篇写许渊冲住处的简陋,目的在于与后面他的成就形成对比,以此突出政府应该提高真正做学问人的物质条件。 |

| B.许渊冲认为,翻译本身就是文学,所以翻译不是翻译形式,而是翻译内容,翻译好了,能够打破文化隔阂,传播中国文化。 |

| C.全文围绕许渊冲先生一生为了翻译事业不懈努力展开,重点介绍他翻译理念形成过程及为传播中国文化所做的贡献。 |

| D.许渊冲之所以认为自己是一个“享乐主义者”,是因为他对物质条件要求的比较低,只要能解决温饱问题就已经很知足了。 |

| E.许渊冲年过九旬,与时间赛跑,做出骄人的成就,为中国文化走向世界不懈地努力着,这是值得我们现代人学习的。 |

被毛泽东誉为“学界泰斗,人世楷模”的蔡元培先生,是中国近现代著名的民主斗士和教育家,尤其是他创造的北大辉煌,历来为人所敬仰。

他上任不久,就向全校发表演说,倡导教育救国论,号召学生们踏实地研究学问,不要追求当官。同时在管理中革故鼎新,将北京大学那一套封建腐朽的条例扫进了历史的垃圾堆,使北大成为鲁迅所说的“常为新的改进的运动的先锋”。

蔡元培深知,要振兴一所大学,仅靠思想与制度是远远不够的,必须注重人本,师资才是最关键的。他被任命为北大校长的当日,就力劝陈独秀出任北大文科学长。考虑到出任文科学长需要一定资历方能通过,蔡元培甚至为陈杜撰了履历,使他顺利地到北大任教。梁漱溟投考北大未被录取,他在《东方杂志》上发表了一篇讲佛教哲学的文章《究元决疑论》,蔡元培看了认为是“一家之言”,就破格请他来北大任教,讲印度哲学。这一年,梁漱溟年仅24岁。

蔡元培执掌北大之后,强调自己的治校方针是:“依世界各大学通例,循思想自由原则,取兼容并包主义。”在蔡先生这种办学方针的指引下,那时北大不但聘请“左派”和激进派人士李大钊、陈独秀当教授,请西服革履的章士钊、胡适当教授,还聘身穿马褂、拖着一条长辫的复辟派人物辜鸿铭来教英国文学,喜谈怪论的国学家黄侃,甚至连赞助袁世凯称帝和筹安会发起人之一的刘师培,也登上了北大教坛。特别是“性博士”张竞生,被封建卫道士辱骂为“四大文妖”之一,在半封闭半蒙昧的中国,张竞生的言论绝对算得上惊世骇俗,也被蔡元培延揽来北大讲“美的人生观”。

蔡元培当北大校长期间所做最骇人听闻的事是开放女禁。那时有一个勇敢的女生王兰向蔡先生请求入学,蔡元培就让她到北大当了旁听生。这件事当时轰动了全北大、全北京。此后招生时,就允许女生和男生一样地应考了。这是男女同校的开始,后来各大学都兼收女生了。

北大学术上的争论颇多,蔡元培均能很好地处理各方关系,连最顽固的、拖着一条长辫的教授辜鸿铭也对蔡校长深为钦佩。1917年,蔡元培出版了《石头记索隐》一书,提出《红楼梦》是一部“政治小说”的概念。由于恰逢五四时期,人们“反对清朝”的情怀甚重,因此这本书在当时得到了广泛传播。1921年,胡适发表《红楼梦考证》,矛头直指蔡元培。他毫不客气地指出蔡的索隐是牵强附会的“大笨伯猜笨谜”的方法。胡适为了推翻蔡元培的观点,曾到处寻找录有曹雪芹身世的《四松堂集》这本书。就在他求而不得、心灰意冷、近乎绝望的时候,蔡元培却托朋友为他借到了此书。胡适根据书中的史料记载,更加充分地证明了自己关于《红楼梦》是“曹雪芹自述”的说法。在蔡元培的影响与治理下,北大容纳了各派的学说和思想,空气新鲜得很。特别是教师们对于学术争论的态度,都颇具大师风范。如有一次钱玄同在讲课,对面教室里黄侃也在讲课。黄侃大骂钱玄同的观点如何如何荒谬,不合古训;而钱玄同则毫不在乎这些,你讲你的,我讲我的。

蔡元培的两袖清风,不为自己置一物,是有口皆碑的。1935年9月7日,蒋梦麟等联名给蔡元培祝寿,提出要为一生清廉,直至晚年仍全家租赁房屋,连藏书的地方都没有的老校长造一所“可以住家藏书的屋”。后来这个计划虽然由于抗战全面爆发而未能付诸实现,但反映了北大师生对蔡元培的深深敬爱之情。

1940年3月5日,蔡元培在香港病逝。蒋介石在重庆主持公祭,红都延安则举行各界追悼大会。毛泽东在唁电中称其为“学界泰斗,人世楷模”;蒋梦麟的挽联是“大德垂后世,中国一完人”。捧着一颗心来,不带半根草去,这就是蔡元培一生的真实写照。

(摘编自刘继兴《兼容并包 雅量似海:一代人师蔡元培》)

【小题1】下列对蔡元培执掌北大相关情况的理解,不正确的一项是( )| A.注重人本和师资,破格聘请陈独秀、梁漱溟任教,体现了蔡元培振兴北大的完美追求。 |

| B.思想自由,兼容并包,使激进派、保守派,甚至“性博士”都被延揽在北大登坛讲课。 |

| C.开放女禁,允许女生旁听,进而女生也可应考,由此开男女同校之先风,其影响深远。 |

| D.开展学术争鸣,黄侃在课堂上大骂钱玄同观点不合古训,钱不以为意,一派大师风范。 |

| A.蔡元培是中国近现代著名的民主斗士和教育家,尤其是他担任过北大校长,所以更为人敬仰。 |

| B.蔡元培上任伊始即发表演说,号召学生潜心研究学问,不要追求当官,由此造就北大的辉煌。 |

| C.蔡元培治校方针自成一格,既循世界各大学通例,又具独创性,北大由是得以荟萃各路精英。 |

| D.蔡元培知行合一,践行兼容并包主义,为胡适借来《四松堂集》一书,充分体现其雅量高致。 |

| E.学界楷模蔡元培病逝,不同党派分别举行相关悼唁活动,体现了他当时在知识界的巨大影响。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网