“独立不迁”是屈原人格美的核心。它包含两方面:一是对养育了自己的故乡的热爱与依恋;二是在政治斗争中坚持原则,决不随波逐流。

屈原的一生便是“独立不迁”的最好诠释。他始终坚持自己的“美政”理想,屡遭打击,却毫不动摇,正如他在《离骚》中所说的:“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?”他也曾打算像战国时代一般士大夫那样周游列国,去寻找了解自己的君主。但是,对于自小生于斯、长于斯的乡土的深挚感情,使屈原不能他迁,最后只好身投汨罗,以死来殉自己的祖国和一生为之奋斗的理想。

与“独立不迁”相联系,屈原在诗歌《橘颂》中还提出两条为人的准则:无求与苏世。《橘颂》中说:“深固难徙,廓其无求兮。”一个人胸怀坦荡,不图私利,不干人,不屈己,才能顶天立地,保持独立的人格。《橘颂》又说:“苏世独立,横而不流兮。”必须头脑清醒,是非明辨,才能保持自己的独立而不至于随波逐流。无求与苏世浸透在屈原“独立不迁”的人格里,使之臻于更坚实、更完美的境地。

《渔父》的中心思想也是“独立不迁”。不过这首诗人们多以为伪作。王逸既说是屈原之所作,又说是楚人追记屈原与渔父的对话,本来就自相矛盾。但司马迁在《屈贾列传》中已采用它的内容作为事实来叙述,因此可以设想,虽然这篇作品的文字不一定出自屈原之手,但渔父与屈原的问答实有其事。屈原的答话可以作为了解屈原思想的可靠资料。渔父问屈原何以被放逐,他答曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”渔父又问他:“世人皆浊,何不其泥而扬其波?众人皆醉,何不铺其糟而其酾?”他答曰:“宁赴湘流,葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”

渔父和屈原的对话代表了两种不同的人生观。渔父大概是一个逃避现实的隐者,他不满社会的黑暗,但他的态度是与世推移,随波逐流。屈原则不然,他要保持自己的清高和清醒,不肯同流合污。这当然会使他陷入孤立,但他不怕孤立,决不会投合世俗而改变自己的态度。正如他所说的“吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷”。

“独立不迁”的人格还表现为对正直的追求与维护。屈原批评那种“背绳墨以追曲”的行为,发出“伏清白以死直”的誓言。在《涉江》中,他表示:“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤。”

在儒家的典籍中,治水有功却被天帝处死的鲧一直是个反面人物,那么鲧到底犯了什么天条会被天帝处死呢?《山海经》说:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。”

原来,鲧的罪行是私自窃取了天帝的息壤去填洪水以拯救人类。这样说来,他简直就是一个普罗米修斯式的英雄。屈原对这样一个英雄深表同情和赞赏,从这可以看出屈原人格的崇高。屈原明知自己的结果会和鲧一样悲惨,但是他决不屈己从俗,而始终保持着“独立不迁”的人格,这需要何等的勇气啊!

(选自袁行霈《中国诗歌艺术研究》,有删改)

【小题1】下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.对养育了自己的故乡的热爱与依恋和在政治斗争中坚持原则,决不随波逐流,是屈原人格美的完整体现,融入到了屈原的一生之中。 |

| B.“无求”与“苏世”既是屈原的两条做人准则,又是作者对他“独立不迁”人格的进一步补充与阐释。 |

| C.渔父不满社会的黑暗,成为一个逃避现实的隐者但终究还是选择随波逐流;而屈原则始终坚持原则,不肯同流合污。 |

| D.“苏世独立,横而不流兮”是指头脑清醒,是非明辨这既表现了屈原对正直的追求,又体现了他对真理的维护。 |

| A.文章开篇提出论点,接着通过大量引用相关作品来分析屈原人格美的具体表现,同时增强了文章的说服力。 |

| B.文章借渔父来衬托屈原,从而突出屈原即使会陷入孤立,也决不会投合世俗而改变自己态度的人生观。 |

| C.文中引用王逸和司马迁关于《渔父》的相关资料是为了证明渔父和屈原的对话是真实的,史料价值是不可忽视的。 |

| D.文章紧密围绕屈原“独立不迁”的人格美,分别从他的人生经历和相关作品两个维度来分析其人格的具体表现。 |

| A.或许只有在自己的祖国实现其“美政”理想,屈原才不会选择投身罗江,以死明志。 |

| B.有了司马迁在《屈贾列传》中的事实叙述,我们便可以确定屈原与渔父的回答确有其事。 |

| C.勇气支撑着屈原“独立不迁”的人格,也正因此,他即使明知自己会和一样悲惨,也决不屈己从俗。 |

| D.“独立不迁”的人格使得屈原面对社会的黑暗时,始终保持清高的人格和清醒的头脑,决不随波逐流。 |

材料一:

在东西方宗教中都有一个假设:在地球之外某个地方有一个天堂,那里尽是金碧辉煌,尽是山珍海味,没有尘世的种种苦难和悲惨。这假设中的天堂,纯属子虚乌有,纯属幻想。要知道,除了地球,我们没有其它的任何星球可去!

月球、火星、金星……是万万去不得的。人类只能生存在地球上,在别的星球上,人类无法生存,更无幸福可言——这就是“我们只有一个地球”这句口号的涵义。

如果人类能够快乐地生活在月球、火星或金星上,并且还可以把60亿人统统移民过去,那么“我们只有一个地球”的口号就是多余的。

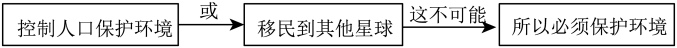

摆在人类面前的出路只有两条:坚决控制地球上的人口,下决心保护地球生态环境;或将人类统统移民到别的星球上去居住。

但这后一条处理几乎是不可能的。比如,在月球表面上如何建造密封式的居住空间就是个大问题。月球上没有大气,它是一个完全没有生命的世界——夜间极冷(-166℃),白天奇热(99℃)。

在宇宙太空中,地球原是一条很安全的、很舒适的小飞船。如今它因人类的错误误触了点礁,漏了些水,人类理应积极行动起来,亡羊补牢,拨正航向,这才是唯一的出路,而不是弃船逃走。

听听在航天飞机上负责地球观测、摄影的飞行专家斯普林格说的话吧:

“实际上,在飞船上你能一瞬间瞥见整个大陆,至少是从东到西的大陆。你能看到,最有价值的财富是陆地;你还能看到,地球环境里发生了什么事情。当你看到到处都有被砍伐的森林的地块时,心里真有一种说不出的滋味。这迫使人民认识到,我们必须要开始保护我们的环境。要比现在做的更好些。”

因为,天堂是没有的。

(选自《天地徜徉录》,有删改)

材料二:

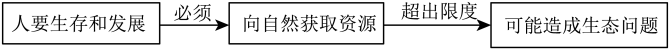

自然作为环境与自然作为其自身是完全不一样的。自然作为其自身以自身为本位,与人无关。而自然作为环境,它就失去了自己的本体性,成为人的价值物。一方面,它是人的对象,相对于实在的人,它外在人。但另一方面,当它参与人的价值创造时,就不是人的对象,而是人的一部分,或者说是人的另一体,在这个意义上,环境与人不可分。自然当其作为人的价值物时,主要有两种情况:一是作为资源,二是作为环境。资源主要分为生产资源和生活资源。人要生存和发展,必须要向自然获取生产资源和生活资源,但是必须有个限度,超出限度就可能造成整个生态平衡的严重破坏或某些资源的枯竭。一般来说,环境比资源外延要大,但更重要的是,资源是人掠夺的对象,而环境是人的家园。从自然界掠夺资源,不管手段如何,人与自然的关系是对立的;而将自然界看成环境,不管这里的自然条件如何,人总是力求实现与自然的和谐。

对于当今人类来说,重要的是要将自然看成我们的家园。

环境作为人的家园,既是空间的,也是历史的。我们应该适度开发自然资源,高度重视保护自然资源,并努力建造乐居的环境。

(摘编自陈望衡《环境美学的当代使命》)

材料三:

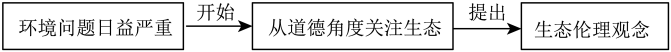

20世纪中叶,由于环境问题的产生和日益严重,西方有识之士开始从道德的角度关注生态环境现象,提出生态伦理观念,并积极倡导和开展环境教育与生态道德教育,我国的环境教育起步于20世纪70年代初,而在此基础上进一步提出生态道德教育,则是近十年来的事,作为教育领域的一门新兴学科,生态道德教育还处于摸索阶段。

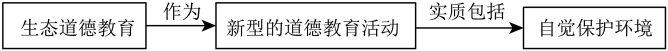

生态理论以珍爱、尊重和保护生态环境为核心,以可持续发展为落脚点,以促进人与自然协同进化为评价标准,生态道德是指将生态理论思想付诸实践的主体思想素质和精神评价机制。生态环境伦理道德的提出与构建人类道德文明进步与完善的标志,是新时期人类处理环境和生态问题的新视角、新思想,是人类道德的新境界。所谓“生态道德教育”,就是将生态伦理学的思想观念变成人们的自觉行为选择,是用人类持有的道德自觉精神协调人与自然关系和人与自然关系背后的人与人之间的利益关系保护自然环境,维护生态环境的动态平衡,促进人、社会、环境的协调与可持续发展。生态道德教育作为一种新型的道德教育活动,其实质就是要求广大受教育者以伦理道德理念去自觉保护环境,维持生态平衡和不再生资源的可持续利用。

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.材料一注重语言的形象性,举例、假设、引用的运用使观点鲜明而形象可感。 |

| B.材料二大处着眼,切中本质,从自然对人类的价值入手,使观点很令人信服。 |

| C.材料三指出“生态道德教育”就是人们自觉地将生态伦理思想变成行为选择。 |

| D.材料一、二阐述了人类为什么要保护环境,材料二、三都谈到如何保护环境。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

星期二的傍晚,我正准备收拾东西回家,妻子打来电话,要我在路上买一加仑牛奶。“没问题。”我在走进电梯时提醒自己。到了停车场,坐进车里,我又提醒了自己一次。我开车回家,走的也是平时的路线。直到开到家里,我才忽然意识到忘记买牛奶了,又忘了。但我并不在意,因为我妻子通情达理,而且我掌握了坚实的神经生物学证据,可以为自己的健忘找到一个很好的借口。

为了描述我们在脑中储存和提取信息的方式,研究者提出了好几对概念。其中一对是程序性记忆(procedural memory)和情节记忆(episodic memory)。程序性记忆是如何做某事的记忆。比如,怎么骑车、怎么在键盘上打字,或者怎么驾驶汽车。我们对某个程序练习得越久,这种记忆就越牢固。情节记忆是关于个人情况的记忆。比如,过去的经历和感受、想过的念头——包括在下班路上去买牛奶的念头。我们能够记住生活中发生过的事件,靠的就是这种记忆。

这两种不同类型的记忆不仅储存着不同的信息,而且还发源于脑中的不同区域。情节记忆储存在海马。它往往在非习惯行为中激活,在习惯行为中沉默。程序性记忆则源于外侧纹状体,它正是产生习惯的那个区域,这一点绝不是偶然。向一只没有受过训练的小鼠的海马发放电流,使它暂时关闭,这只小鼠就会在迷宫中完全迷失。它会不记得自己身在何处,要去哪里,只能在迷宫里漫无目的地乱跑。然而,如果在小鼠训练成功之后再关闭它的海马,它就会像以前那样先直行再左转,因为这时是外侧纹状体在支配它的习惯。海马并不参与习惯行为,即使关闭也不会影响小鼠自动找到目标。

如果我们生活中的某个片段没有得到情节记忆的记录,我们就无法回忆起和它有关的图像、声音和感受。它只会默默地强化某个程序性习惯,除此不留下任何痕迹。习惯不仅无法记录信息、将其转化为情节记忆,也无法从情节记忆中提取信息。因为它根本接触不到情节记忆。这就是我在脑海深处装着妻子的吩咐开车回家时所遇到的麻烦。当时,我正在放空,和情节记忆中断了联系,因而提取不出需要记得的重要事项。这样看来,我也不能说完全没有责任,因为回想起来,当时我多半还是可以努力摆脱习惯操纵的。

被习惯系统支配之后,我们从情节记忆中提取信息的能力就会遭到破坏。情节记忆中储存的都是背景知识,供我们在决策时参考。比如,我们所处的位置、我们必须去办一件事的念头,这都是其中的一部分。这类知识还包括了我们在不觉得饥饿的时候停止进食的理由。比如,担心长胖、担心危害健康。然而,我们又常常会在不饿的时候吃东西。大多数人都同意这是一个“坏习惯”,但是在这么说的时候,我们并不真的或有科学依据地认为这是一个“习惯”。不过有科学研究显示,在不饿的时候进食,也许真的是受习惯系统控制的行为。

你不妨这样想:引导我们行为的有两个系统,一个是程序性的习惯系统,另一个是思考性的有意识系统。这两个系统可以单独行动,也可以同时运作,但它们都无法一次做两件事。有意识系统能够开车,也能思索日常事务,但是它不能同时做到这两样。一旦有意识系统忙着思考,习惯系统就会接过驾驶的任务。如果消极地任由各种想法在我们心中泛滥,有意识系统便会从我们手头的活动中抽离,我们会无法提取情节记忆,也无法思考比较急迫的任务。习惯系统就会接管我们正在从事的无论什么刻板活动。

这种现象常会在我们被某件事情分心的时候发生,如看电视。医生建议我们不要在电视机前吃饭,因为这会造成过度进食。当我们消极地观看电视,我们就是在任由电视节目独占我们的有意识系统。如果我们在看电视的时候从事某项刻板活动,如吃薯片,我们的习惯系统就会接管这项活动。就像心不在焉的司机会不假思索地驾驶汽车一样,心不在焉的进食者也会一边观看《宋飞正传》重播,一边不知不觉地吃掉五袋薯片。不幸的是,因为无法提取情节记忆,习惯系统对于胃痛、长胖、心脏病,甚至最简单的节制观念,统统一无所知。

当我们的头脑被别的念头占据,我们对自己的行为就暂时失去了有意识的控制,这时我们的行为就会遵照某个预先设定的程序自动进行。那么,如果我们永久失去了这个自我控制的能力呢?在有些病例中,病人的前额叶发生了损坏,这些病人就会永久丧失自我监控的能力。而当人脑无法监控我们的举止,我们也就无法深思热虑地做决策。我们的大脑会进入习惯模式,我们的行为也会进入自动挡。

(摘编自埃利泽·斯滕伯格《神经的逻辑》,高天羽译)

【小题1】下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.程序性记忆和情节记忆描述了我们在头脑中储存和提取信息的全部方式,解释了我们有时会忘掉某些事情的原因。 |

| B.头脑中的海马区域存储的是情节记忆,外侧纹状体掌管着程序性知识的记忆,关闭海马,有时并不影响人们完成日常工作。 |

| C.晚饭后,一边观看重播的《武林外传》,一边心不在焉地拿桌上的坚果和肉干吃,这多半是受习惯系统的支配。 |

| D.医生建议人们不要在电视机前吃饭,一个重要原因是电视节日可能会独占我们的有意识系统,造成我们不知不觉中过多进食。 |

| A.我们小时候发生的某件事,在成年后会突然想起来,而激活我们相关记忆的东西,不大可能是我们生活中的习惯性动作。 |

| B.有些人常常忘记他人的嘱托,是因为他们被习惯操纵了;努力摆脱习惯的操纵,多数情况下是可以想起这些嘱托的。 |

| C.如果在上课的时候盼着外面有成群的大雁飞过,或想象游戏中的精彩场而,我们必然无法对教师的讲解进行深入的思考。 |

| D.为了生动准确地阐明科学道理,作者运用了举例的论证方法。比如,给小鼠的海马发放电流、看电视时吃薯片的例子等。 |

| A.小刚的母亲发现他每到学校放假的日子,总会沉迷在小说中,不过在返校前他会及时放下小说,认真完成作业。 |

| B.物理学家艾萨克·牛顿为了解决物理学和数学上的难题,每天只睡几个小时,甚至因为长时间工作而忘记了吃饭。 |

| C.妻子关门后,丈夫在外面喊:“我还没进去啊!”而做公共汽车售票员的妻子则说:“吵啥吵?坐下一趟吧!” |

| D.科学家亚里克斯认为:有意识系统和习惯系统常常可以同时运作,如骑行者可以一边骑行一边思考比赛事宜。 |

【小题5】根据本文理论,分析下面文字中的现象产生的原因。

刘老师是五笔输入法的高手,打字很快,小李就向刘老师请教。但刘老师向小李介绍五笔输入法时,竟然有好多字想了半天也说不出按哪些键才能打出来。于是不好意思地说:“我当初背得滚瓜烂熟,现在都忘了。”可是,当他不再讲解,而是自己要往电脑上输入这些字时,却随手就打了出来,根本不用思考。

文化反哺是我们这个社会急剧变迁的时代独有的现象,它的产生一方面同亲子两代人各自的身心特点有关,另一方面更是这个瞬息万变的时代所造就的。

就前一个因素而言,由于亲代受到传统和经验的束缚,加之文化程度和理解力的限制,其价值观和社会行为模式难以发生根本性的改变。相比之下,子代对新事物却具有较高的敏感性和吸收能力,他们不会受制于既有知识的掣肘。如此,对年长的一代来说,当出现与旧有的经验不一致的新知识时,新知识可能被视为是怪异的;但对脑袋里根本没有旧框框的年轻一代来说,新知识则是天经地义的。

要想解释文化反哺的产生动因必须回到社会的维度上来,回到与社会变迁及因变迁而带来的大众传播媒介的普及和同辈群体的重要性凸显等结构性因素上来。只有在这样的因变迁而发生改变的结构性因素下,我们才能够说明文化反哺产生的真实原因。

造就文化反哺这一代际颠覆景观的首要动因是1978年的改革开放启动的以转型为标志的大规模的社会变迁。社会的急速变迁,或者说从计划经济向市场经济的大转型,导致了在日常生活中无处不在的旧习惯和扑面而来的新规则的并存于世,而它带来的两个相互依存的结果是:一方面使亲代原有的知识、经验甚至价值判断丧失了解释力和传承价值,另一方面使子代第一次获得了“指点”父母的机会。这其实就是社会变迁引发“文化反哺”现象出现的外在的宏观背景。

在各种球类比赛中,我们常常看到这样的现象原本十分优秀甚至拥有世界冠军头衔的球员,会因为无法适应新制定的比赛规则名落孙山,而那些名不见经传的新手此时却常常会脱颖而出,今天的世界其实就是一个巨大的赛场,在这个赛场上角逐的真正对手是年长的一代和年轻的一代,而造就前者廉颇老矣和后者少年英雄的原因常常和球类比赛一样:出现了新的变化和新的规则。在这些新便化和新规则面前,熟知旧习惯的年长一代茫然不知所措,而同新规则一起长大的年轻一代却顺应良好、运用自如。

中国社会最近40年来的变化是举世瞩目的。它在以极快的速度将年长的一代从传统带入现代,使他们以往近乎奢望的理想变成现实的同时,也废弃了他们在前半生中获得的许多知识和经验,在孩子面前他们感到自己成了无法留下精神“遗产”的第一代人。许多父母都感到孩子们遇到了改革开放的大好时代,因此他们超过自己是必然的。进一步说,正是这场延宕40年至今仍然没有结束的社会转型,加之中国融入世界之后迎来的同样巨大的全球化浪潮,在使形形色色的新旧传统都渐渐变成不适应社会进步的旧习惯之时,也为各种各样新规则的诞生奠定了基础。而成千上万当年饱受旧习惯之苦的年长一代,今天又开始面临新规则的无情挑战。

文化反哺究竟有什么样的社会意义?从表层意义上说,文化反哺的意义起码有二:其一,它提高了年轻一代在家庭及社会中的代际地位;其二,它提高了年长一代适应变迁社会的能力。从深层意义上说,文化反哺最重要的社会意义在于它改变了文化传承的方向,或者说造就了一种全新的文化传承方式。

(摘编自周晓虹《文化反哺:生发动因与社会意义》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.亲子两代身心特点不同,受既有知识制约程度不同,对新事物的单感性和吸收能力也不同。 |

| B.社会的急速变迁,会导致亲代原有知识、经验甚至价值判断在面对新规则时表失了解释力。 |

| C.新变化和新规则面前。年轻一代顺应良好运用自如,由此获得了“指点”父母的机会。 |

| D.文化反哺的深层社会意义是不仅改变了文化传承方向,更重要的是造就了一种全新的文化传承方式。 |

| A.文章将亲代与子代进行比较,有助于论证文化反哺与亲子两代人各自身心特点之间的关系。 |

| B.文章从宏观上阐述了社会急速变迁对亲子两代人的影响。揭示了文化反哺产生的首要动因。 |

| C.第五段将球类比赛中的新老球员和当今世界的亲子两代进行对比论证,使道理变得通俗易懂。 |

| D.文章充分论述了时代因素,而对亲子两代人自身因素的论述较为简略,详略得当,重点突出。 |

| A.亲子两代人各自的身心特点和瞬息万变的时代是造成文化反哺的两个同等重要的因素 |

| B.1978年改革开放带来的以转型为标志的大规模社会变迁,是造就文化反哺的首要动因。 |

| C.社会的急速变迁,产生了大量新规则必然导致所有亲子两代之间出现文化反哺现象。 |

| D.年长一代当年饱受旧习惯之苦,今天又面临新规则挑战,这正是文化反哺的意义所在。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网