材料一【本报讯(记者韩晓东)】由中国新闻出版研究院组织实施的第十一次全国国民阅读调查日前在京发布结果,调查显示,2013年我国成年国民图书阅读率为57.8%,较2012年上 升了2.9个百分点,包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为76.7%,较2012年上升了0.4个百分点,其中,报纸和期刊的阅读率分别较2012年下降超过5个百分点,而数字化阅读方式的接触率则上升了近10个百分点。中国新闻出版研究院院长魏玉山介绍,我国国民的图书阅读率从2007年至今已经连续七年稳步回升。

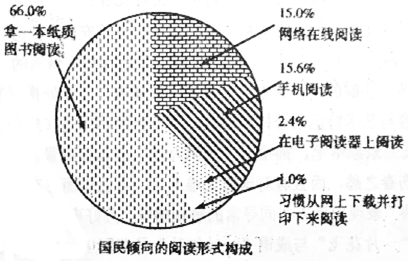

从国民对各类出版物阅读量的考察看,2013年我国成年国民人均纸质图书的阅读量为4.17本,比2012年增加了0.38本。人均阅读报纸和期刊分别为70.85期(份)和5.51期(份),与2012 年相比均有不同程度的下降。2013年我国成年国民人均阅读电子书2.48本,比2012年增加了0.13本。与2012年相比,传统纸质媒介中,2013年我国成年国民对图书、报纸和期刊的接触时长均有不同程度的减少;新兴媒介中,上网时长和手机阅读的接触时长呈增长趋势,其中,通过手机上网的比例增幅明显,与2012年的29.2%相比,增长了 13.5个百分点。对我国国民倾向的阅读形式的研究发现,66.0%的成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读”,有15.6%的国民倾向于“手机阅读”,超过更倾向于“网络在线阅读”的国民比例(15.0%)。从阅读者的年龄分布看,0—17周岁未成年人是纸质图书阅读的绝对主力,这一群体的图书阅读率为76.1%,人均图书阅读量为6.97本,较2012年提高了1.48本,其中,14—17周岁未成年人课外图书的阅读量最大,为8.97本。另外,通过对亲子早期阅读行为的分析发现,2013年我国0—8周岁有阅读行为的儿童家庭中,平时有陪孩子读书习惯的家庭占到86.5%,在这些家庭中,家长平均

另据悉,为了更好地推动全民阅读活动的开展,满足国民多元化阅读需求,由中国新闻出版研究院等机构共同发起的第二届“文明中国”全民阅读活动将于近期全面启动,届时将开展包括全民阅读送纸书、送数字阅读客户端、开展阅读创作征文活动在内的多种全民阅读活动。

(《中华读书报》2014年4月23曰01版)

附图:

材料二:今天是第19个“世界读书日”,也是伟大文豪莎士比亚诞辰450周年。每逢这个日子,有识之士便是一次集体焦虑,然后便痛心疾首,感叹中国人读书太少,并不乏数据证明,比如人均读书才四五本,远低于韩国的11本,法国的8.4本,日本的8.5本,美国的7本……更有论者恨铁不成钢,千万别成为屏奴,要多读纸质图书。

其实,不必过于焦虑。中国人的阅读率正在上升,比如,去年我国成年人人均纸质书和电子书合计阅读量为7.25本,较2012年上升了0.51本。今天的阅读率一定超过古代,在遍地文盲的时代,特别是印刷技术落后的时代,阅读率怎么可能高?至于指责国人喜欢浅阅读,习惯用电子工具阅读,更是经不起推敲。时代在变,电子书也是书,不能因为读了纸质书就有了优越感。试想,那些喜欢龟壳书的人有理由嘲笑竹简书吗?而习惯于竹简书的读者又有理由嘲笑纸质书吗?载体变了,书犹在,喜欢阅读何必拘泥于载体不同?

(摘自2014年4月23曰《北京青年报》)

材料三:天津社科院社会学研究所所长张宝义认为,人们不是不阅读,是阅读的方式在变.手机、互联网等新媒体的兴起,对传统阅读方式造成巨大冲击,习惯了网络浅阅读的民众,难有耐心阅读“大部头”,从阅读纸质书变成电子书、微博、微信。但带来的问题是,只能获取大量碎片化的信息,要领略经典著作深刻的美,需要时间和耐心。

(摘自2014年4月25日央视网《中国人正面临“阅读危机”》

【小题1】下列针对上述材料的理解,最为准确的一项是| A.三者关注的都是当下中国的“阅读危机”问题,而且都认为是新媒体的兴起带来了阅读形式的改变,造成了危机。 |

| B.材料一表明中国人主要倾向于阅读纸质书,因此材料二和材料三涉及的“屏奴”和网络浅阅读现象,并不是很严重。 |

| C.材料一对阅读现象的考察较为详尽,具有较高的新闻价值,而材料二和材料三更像新闻评论,其新闻价值有限。 |

| D.三者都试图积极引导读者思考当下中国面临的阅读问题,并且暗示读者,中国人的阅读情况有可能变得越来越好。 |

| A.三段材料来源不一,有专业报纸,有门户网站,但都选择在“世界图书日”发布相关新闻,说明三者都有应景的嫌疑。 |

| B.相对而言,《中华读书报》的专业性最强,《北京青年报》和央视网虽然有宏观视野和专家言论,还是显得不够专业。 |

| C.对于同一阅读现象,“手机阅读”“网络在线阅读” “屏奴”“网络浅阅读”等用词的区别,表征了媒体的利益倾向。 |

| D.三家媒体发布关于阅读现状的新闻的背后,是国家对于“文明中国”的诉求。这说明三者都是国家的喉舌,服务全民。 |

| E.三家媒体的读者群体不一样,为了适应读者,在用词和修饰风格上有各自的考虑,因而文字上的阅读感觉大不相同。 |

阅读《骆驼样子》中的两段选文,完成下面小题。

[选文一]

①因为高兴,胆子也就大起来;自从买了车,祥子跑得更快了。自己的车,当然格外小心,可是他看看自己,再看看自己的车,就觉得有些不是味儿,假若不快跑的话。

②他自己,自从到城里来,又长高了一寸多。他自己觉出来,仿佛还得往高里长呢。不错,他的皮肤与模样都更硬棒与固定了一些,而且上唇上已有了小小的胡子;可是他以为还应当再长高一些。当他走到个小屋门或街门而必须大低头才能进去的时候,他虽不说什么,可是心中暗自喜欢,因为他已经是这么高大,而觉得还正在发长,他似乎既是个成人,又是个孩子,非常有趣。

③这么大的人,拉上那么美的车,他自己的车,弓子软得颤悠颤悠的,连车把都微微的动弹:车箱是那么亮,垫子是那么白,喇叭是那么响;跑得不快怎能对得起自己呢,怎能对得起那辆车呢?这一点不是虚荣心,而似乎是一种责任,非快跑,飞跑,不足以充分发挥自己的力量与车的优美。那辆车也真是可爱,拉过了半年来的,仿佛处处都有了知觉与感情,祥子的一扭腰,一蹲腿,或一直脊背,它都就马上应合着,给祥子以最顺心的帮助,他与它之间没有一点隔膜别扭的地方。赶到遇上地平人少的地方,祥子可以用一只手拢着把,微微轻响的皮轮像阵利飕的小风似的催着他跑,飞快而平稳。拉到了地点,祥子的衣裤都拧得出汗来,哗哗的,像刚从水盆里捞出来的。他感到疲乏,可是很痛快的,值得骄傲的。一种疲乏,如同骑着名马跑了几十里那样。

④假若胆壮不就是大意,祥子在放胆跑的时候可并不大意。不快跑若是对不起人,快跑而碰伤了车便对不起自己。车是他的命,他知道怎样的小心。小心与大胆放在一处,他便越来越能自信,他深信自己与车都是铁作的。

(节选自人民教育出版社《骆驼祥子》第二章)

[选文二]

⑤他的黄金时代已经过去了,既没从洋车上成家立业,什么事都随着他的希望变成了“那么回事”。他那么大的个子,偏争着去打一面飞虎旗,或一对短窄的挽联;那较重的红伞与肃静牌等等,他都不肯去动。和个老人,小孩,甚至于妇女,他也会去争竞。他不肯吃一点亏。

⑥打着那么个小东西,他低着头,弯着背,口中叼着个由路上拾来的烟卷头儿,有气无力的慢慢的蹭。大家立定,他也许还走:大家已走,他也许多站一会儿;他似乎听不见那施号发令的锣声。他更永远不看前后的距离停匀不停匀,左右的队列整齐不整齐,他走他的,低着头像作着个梦,又像思索着点高深的道理。那穿红衣的锣夫,与拿着绸旗的催押执事,几乎把所有的村话都向他骂去;“孙子!我说你呢,骆驼!看齐!”他似乎也没有听见。打锣的过去给了他一锣锤,他翻了翻眼,朦胧的向四外看一下。没管打锣的说了什么,他留神的在地上找,看有没有值得拾起来的烟头儿。

(节选自人民教育出版社《骆驼祥子》第二十四章)

【小题1】下列对选文内容和写法的分析理解,错误的一项是( )| A.“车箱是那么亮,垫子是那么白,喇叭是那么响”,这里运用排比手法准确地表现出祥子内心的骄傲和愉悦。 |

| B.“那辆车也真是可爱,拉过了半年来的,仿佛处处都有了知觉与感情。”这句话看似写车,其实是表现祥子的心情。 |

| C.“他的黄金时代已经过去了”一句中,“黄金时代”是指祥子拥有理想并为之不断奋斗的那段时光。 |

| D.“没管打锣的说了什么,他留神的在地上找,看有没有值得拾起来的烟头儿”,这句话表现出祥子悠闲自在的心境。 |

| 选文一 | 选文二 |

| 祥子可以用一只手拢着把,微微轻响的皮轮像阵利飕的小风似的催着他 | 他低着头,弯着背,口中叼着个由路上拾来的烟卷头儿,有气无力的慢慢的 |

【小题3】分析第③段中画线句子的含义。

他感到疲乏,可是很痛快的,值得骄傲的,一种疲乏,如同骑者钻马跑了几十里那样。

【小题4】从以上两段选文分别读出了一个怎样的祥子?

材料一:

农历五月,依照十二地支的月历次序,属午,又称午月。端午,指五月的首个第五天,即农历五月初五。

中国古代的四个节日,中秋、春节、清明、端午,都以敬畏天地、尊敬自然为前提。每个节日各有清晰的内涵和且体的指向。中秋节是丰收节,是向月亮致敬。春节是农历新年,是向太阳致敬。清明节以风命名,清明风是东南风。清明节是祈福节,也是环境保护节,礼敬先人,念祖追宗。清明风从东南吹来,大地气象景明,万物茂盛生长,“物至此时,皆以洁齐而清明矣”。

古人对天地的观察细致入微。端午节的“午”,在一天中对应11时至13时之间,是最热的时段,在一年中对应农历五月,是最热的季节。农历五月有“芒种”和“夏至”两个节气,端午节正是处于这两个节气之间。夏至,不是夏天到来,而是夏之极至,“是月也,日长至,阴阳争,死生分”(《礼记·月令》),这一天,白天时间最长,是“阳极”。中国哲学讲究辩证法,“阳极”之中藏着“阴变”。这一天,阴气由地心开始上行,称“一阴”,“夏至一阴生,阴动而阳复于静也”(《周易·正义》)。

汉代《淮南子·天文训》对农历五月的概括为“阴生于午,故五月为小刑,荠、麦、亭历祜”。“夏至一阴生”,荠莱、麦子、葶苈子等植物在五月枯黄。

进入农历五月,长江流域是梅雨季,雨多、溽热、潮湿,易产生霉变。在黄河流域,害虫现身,北方最怕干旱,旱则百虫生。从汉代开始,端午这一天都要举行祭祀活动。今天许多地方的民俗中,仍延续着相关传统。如门前悬葛蒲、艾草,喝雄黄酒等。

(取材于《端午节的由来》,穆涛)

材料二

龙舟竞渡,是端午节众多民俗中最有节庆气氛的场面。唐代白居易在诗中提到竞渡与屈原相关:“竞渡相传为汨罗,不能止遏意无他。自经放逐来憔悴,能校灵均死几多。”这也许只是民间口口相传的故事,还不能看作是竞渡起源的真实因由。

端午竞渡的由来,南朝宗懔的《荆楚岁时记》记有三种不同的说法:一说“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故并命舟楫以拯之”。又据《曹娥碑》说与伍子胥有关,或引《越地传》说与越王勾践操武有关。这说明至迟在南朝时,长江中游地区已将竞渡标示出屈原背景。唐代除白居易外,刘禹锡及李群玉等都在以“竞渡”为题的诗作中提到屈原。

考古发现了一些装饰有“竞渡纹”的文物,揭示竞渡可能起源较早,甚而早于屈原生活的年代。宁波博物馆收藏有一件战国时期的羽人划舟纹青铜钺,为国家一级文物,1976年出土于宁波云龙镇甲村的一座土墩墓。钺的背面光素无纹,正面通体施纹饰。在边框线内,上方有两条相向的卷尾龙,前肢弯曲,尾向内卷,昂首向上。下部以边框底线表示狭长的轻舟,乘员四人,头戴羽冠,双手持桨划舟,整个画面勾画出一幅竞渡的生动场景。

越人素以擅长水上航行闻名,划舟的越人头戴羽冠,体现了越族风俗特色。根据纹饰特点,可以称之为竞渡纹铜钺,时代认定为2000多年前的战国时期。也有研究认为,这件铜钺更接近粤地风格,值得进一步探讨。

初夏时节,竞渡成了南方水乡水上活动正式开启的序幕。当它与屈原故事发生了联系,也就带上了一丝忧郁的色调。不过飞舟竞渡,更多体现的是振作的士气和协作精神;成为古今人享受自然乐趣的水上狂欢。

竞渡也出现在唐宋诗词里。如刘禹锡的《竞渡曲》,记述了楚国故地沅江一次彩舟竞渡,“扬桴击节雷阗阗,乱流齐进声轰然。蛟龙得雨瞽鬣动,䗖蝀饮河形影联”。竞渡由刺史临流揭竿,评定雄雌胜负,官民同乐。

飞舟竞渡,已成为中国节日的文化符号。由古器物上留下的纹饰记忆,由古诗词留下的文字记忆。我们知道了这符号的久远历史。

(取材于《说说古老的竞渡图》,王仁湘)

材料三

丰富的历史意义、文化意涵,赋予中华民族传统节日以巨大魅力,以潜移默化的方式,将中华民族的精神操守、道德力量根植人心。对传统文化的新表达、新诠释,很好地呈现了传统节日中蕴含的传统文化,推动传统节日融入当代中国人的生活。

端午节临近,在一些城市的商场等公共场所,龙舟、菖蒲等为节日平添了文化意蘊,不仅为公共空间拓展了文化内涵,也对端午节背后的传统文化进行了具有当代意识的阐释,让人们近距离体验了一次有“文化味”的端午节。

古语有云,“慎终追远,民德归厚矣”。作为文化的重要载体,传统节日集中体现了中华民族的传统信仰、伦理道德、价值观念、行为规范等。我们在端午节纪念2000多年前的爱国者屈原,就是为了忆念其伟大,传承其精神。又因为农历五月是仲夏,第一个午日正是登高顺阳的好日子,故五月初五也被称为“端阳节”。这些丰富的历史意义、文化意涵,赋予中华民族传统节日以巨大魅力,并以潜移默化的方式,将中华民族的精神操守、道德力量根植人心。

然而,包括端午节在内的许多传统节日的内涵一度被人们淡忘,不少人索性将端午节称为“粽子节”,仿佛节日除了吃粽子再无别的含义。过年吃饺子,端午吃粽子,中秋吃月饼……这些是通过饮食的方式对传统节日的纪念。但也要看到,随着时代的进步,人们的生活方式越来越多元,生活节奏也发生了很大变化。怎样才能让传统节日更好地吸引年轻人,让人们更好地体验传统节日背后的传统文化?如何将传统节日更好地与当代生活相结合?这些都构成了新的课题。

事实上,随着近年来人们对传统文化的兴趣逐渐提升,公众对传统节日的关注度越来越高,一些适应当代生活的表现方式、传播方式纷纷涌现。对传统文化的新表达、新诠释,很好地呈现了传统节日中蕴含的传统文化,推动着传统节日融入当代中国人的生活。今天,传统节日也可以过得很时尚。

传统节日及其承载的传统文化在今天得以更好地涵养和传承。既要借助一些看得见、摸得着的象征性场景,仪式性物品,也需要适应当代生活的表现形式和表达方式,将传统文化通过当代的表达方式和传播渠道呈现在人们面前。比如,在年轻人聚集的网络平台上,推动传统文化与最新的网络视听方式相结合,不仅能为网络视听节目的创作带来更有分量的题材和内容;也有助于传统节日及其承载的传统文化的传播,为传统习俗更好走近年轻人搭建平台。

(取材于《为传统节日赋予当代表达》,刘阳)

【小题1】根据材料一,下列理解| A.中秋、春节、清明、端午,都有清晰的内涵和具体的指向,都以敬畏天地、尊敬自然为前提。 |

| B.端午节正是处于“芒种”和“夏至”两个节气之间,是最热的季节,在一天中也是最热的时段。 |

| C.夏至这天的白天时间最长,是“阳极””,“阳极”之中藏着“阴变”,阴气由地心开始上行。 |

| D.端午这一天都要举行祭祀活动是从汉代开始的,今天许多地方的民俗中,仍延续着相关传统。 |

| A.龙舟竞渡,是端午节众多民俗中最有节庆气氛的场面,此习俗起源于屈原。 |

| B.古器物的纹饰与古诗词证明了作为中国节日文化符号的飞舟竞渡历史久远。 |

| C.龙舟、菖蒲等内容只对端午节背后的传统文化进行了具有当代意识的阐释。 |

| D.选择适应当代表现形式和表达方式,就一定能更好地涵养和传承传统文化。 |

| A.初夏时节,人们头戴羽冠,开启南方水乡水上正式飞舟竞渡活动。 |

| B.在一些公共场所,龙舟、菖蒲等让人们近距离体验有“文化味”的端午节。 |

| C.将端午节称为“粽子节”,通过饮食的方式对传统节日的纪念。 |

| D.在年轻人聚集的网络平台上,推动传统文化与最新的网络视听方式相结合。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网