风险时代,守护好幸福

詹勇

中国的两会闭幕不久,第二届核安全峰会就在韩国首尔召开,包括“核俱乐部”国家在内的50余国和国际组织领导人齐聚一堂,共商全球核安全大计。在日本福岛核泄漏事件发生一周年、核设施受创风险上升的今天,建立“无核武器世界”的梦想依然遥远,但人类正在越来越科学理性地运用这一现代“普罗米修斯之火”,让核能在更安全的前提下提供光明与温暖。

核能与安全的双重变奏,只是现代社会人类面临的普遍挑战的一个缩影。德国社会学家贝克认为,工业文明为绝大多数社会成员造就了舒适安逸的生存环境,同时也 带来了巨大风险,因此现代社会也是一个风险社会。

从脆弱金融体系下不断发展的欧债危机,到马里政变引发的社会动荡;从法国图卢兹市犹太学校枪声大作酿成的“国家悲剧”,到网购用户对支付账号被盗的担忧……不管金融还是政治,社会还是信息网络,风险的每一次积聚、酝酿与爆发,总是伴生着各种各样的安全问题。

对中国来说,风险社会的安全挑战无疑更加纷繁复杂。当中国人史无前例地融入现代化潮流中时,文明的幸福与痛苦像咖啡与方糖一样,同时融入人们的生活体验中。食品工业的快速发展,使国人淡忘了饥饿的记忆,而毒奶粉、地沟油、染色馒头等食品安全问题此起彼伏,“吃得饱”以后如何“吃得放心”,成为刻在餐桌上的一个问号;高铁技术的进步,让人们在风驰电掣中找到了新的时空感受,但触目惊心的追尾事故,带来了“系好安全带”的深刻警醒;汽车社会的到来,使居民们享受着城市生活的便利与惬意,但PM2.5引起的环境焦虑,让全社会更加靠近“空气质量也是民生”的共识。

在一个越来越现代化的社会中,风险的最大特点就是系统性。2003年,国际经济合作与发展组织提出了“系统型风险”的概念,强调在现代社会中,要害系统可能会变得更加脆弱,成为影响21世纪经济与社会发展的主要问题。华尔街金融衍生品泛滥引发国际金融危机,福岛电站核泄漏带来全球性恐慌,无不说明了这一点。

风险成系统,治理也要成系统。但现代社会利益分化、分工细化,让治理风险时很难有效整合资源和力量。于是,协调变得更加重要。大到各国领导人举行峰会商议解决金融危机、气候变化、核能安全等问题,力求达成全球层面的共识与行动,小到市政、卫生、交警、工商、城管、居民委员会各方面共同参与,让一条街道变得整洁有序,消除交通隐患和火灾风险,处处都体现出合作治理风险的重要性。

当然,与传统的应急式规避风险相比,现代社会的风险应对机制更加注重源头治理和社会协同,也更加凸显顶层设计的重要性。比如,日前出台的“十二五”医改实施方案,以健全全民医保体制、完善基本药物制度和基层运行新机制、推进公立医院改革为三大突破点,从不同方面破解“看病难、看病贵”的制度弊端,就是要从全局出发,构筑起更加有效的医疗安全网,为13亿中国人的健康与幸福护航。

【小题1】下列选项中关于“风险时代”的叙述正确的一项是( )

| A.目前人类无法实现“无核武器世界”的梦想,所以这个世界将一直处在风险时代之中。 |

| B.工业文明是一把双刃剑,既给每一个国家创造了舒适安逸的物质环境,同时也给每一个国家带来了巨大的风险。 |

| C.不管金融还是政治,社会还是信息网络,风险的每一次积聚、酝酿与爆发,总是伴生着各种各样的安全问题。与其他国家相比,中国的未来将面临更多纷繁复杂的安全挑战。 |

| D.现代社会中,“系统型风险”可能会加大,国际金融危机、 福岛电站核泄漏,就说明了这一点。 |

【小题2】下列选项中不符合原文意思的一项是( )

| A.虽然无法实现“无核武器世界”之梦想,但是人类力争科学理性地运用“普罗米修斯式”的核技术,以便使之能为人类提供光明与温暖。 |

| B.现代社会利益分化、分工细化,让治理风险时很难有效整合资源。我国在应对风险时,也重视源头治理和社会协同,凸显顶层设计,取得了一些成效。 |

| C.中国步入了现代化潮流中,人们体验到了文明所带来的幸福,也不无例外地品尝到了文明带来的痛苦。 |

| D.人们在享受现代文明所带来的城市 生活的便利与惬意,但也不得不关注空气质量问题,因为空气质量也是民生的内容。 |

【小题3】下列选项中对原文信息分析和判断正确的一项( )

| A.中国出现了纷繁复杂的风险致使中国人在吃、住、行方面出现了焦虑,足见生活质量大大下降。 |

| B.核问题只是众多人类要面对的问题之一,越来越现代化的社会中,人类将用自己的智慧迎接更多的挑战。 |

| C.为了在风险时代守护好幸福,各国更应注重源头治理,不能停滞在传统的应急式规避风险的做法上,只有这样做,变得更为主动才更有效。 |

| D.全球风险从发达国家开始,波及到世界各国,尤其发展中国家,风险会越来越大。 |

王充《论衡》中的《薄葬》篇,结合有鬼无鬼,专论厚葬薄葬,对于儒墨两家均有批评。墨家是信奉有鬼论的,王充批评墨家的就是这一点。他认为厚葬劣习之根源,正在于主张薄葬的墨家“人死辄为神鬼而有知,能形而害人”的有鬼论。因为“人死辄为神鬼而有知”,厚葬才有意义。死人成为鬼之后因“厚葬”感受的是厚遇,由薄葬体验的是薄义。活人希冀先人福佑后人,又怕死神“成形害人”,就难免趋“厚”弃“薄”,财产多的不怕厚葬把自己搞穷,权势大的不怕人家来掘墓。即使财力不济,也要勉为其难。墨家的薄葬主张与有鬼论是相互矛盾的。倘若真的有鬼,听从墨家的薄葬主张“(不)丧物索用”怎么得了?王充认为:这种自相矛盾,是包括薄葬的主张在内的“墨术”难以流传的重要原因。

倡导厚葬的儒家不信鬼,“子不语怪、力、乱、神”就是一个范本,连鲁迅也称颂“孔丘先生确是伟大,生在巫鬼势力如此旺盛的时代,偏不肯随俗谈鬼神”。但儒家(包括孔子)的无鬼论不彻底。“以为死人有知,与生人无以异,孔子非之,而亦无以定实然”。其实,对于孔子来说,此非不能,实乃不为,他心中是有小旮旯的。王充在《薄葬》篇中指出了这一点:孔子非不明死生之实,其意不分别者,亦陆贾之语指也。”葬是儒家之“礼”的一个重要方面。倘若世人皆知“死人无知,不能为鬼”,厚葬也好,礼葬也罢,岂不都会难以为继?对此,从孔子到汉代的陆贾心里都是明白的。这就难怪“不肯随俗谈鬼神”的孔子,要用“祭如在,祭神如神在”来使人“看不出他肚皮里的反对来”了。

在中国思想史上,儒墨之争,远远超过“批林批孔”时所谓的“儒法斗争”。孟子将墨子当作“无父”之“禽兽”,汉儒、宋儒都将墨家当作“攻乎异端”的重要对象,丧葬问题即是儒墨之争的一个焦点,两者针锋相对,势同水火。王充属于儒家,但他赞成薄葬,仅是《薄葬》这篇名,就旗帜鲜明地亮出了他反对厚葬的观点,他赞成儒家的无鬼论,但在有鬼无鬼的问题上,也毫不掩饰孔子以及儒家的小旮旯。

赞成薄葬的王充,却又批评主张薄葬的墨家,他没有就事论事,反对厚葬的不仅是墨家,当年晏子向正想封赏孔子的齐景公进言,说了儒者的四个“不可”,其中之一,便是“崇丧遂哀,破产厚葬,不可以为俗”。然而,王充不但看到厚葬可能导致的“财尽民贫,国空兵弱”之恶果,更能从厚葬薄葬论与有鬼无鬼关系,洞悉厚葬之源。王充在《作对》篇中直言:“今著《论死》及《死伪》之篇,明死无知,不能为鬼,冀观览者将晓解约葬,更为节俭。”

做学问的,很容易以学派站队,以观点划线,党同伐异。王充却是一码归一码,不为某一学派或某一观点所囿,是其所是,非其所非,各取所长,各弃所短。这种实事求是精神,窃以为相当难得。

(原载《文汇报》2013年12月28日)

【小题1】下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )| A.王充准确地抓住了墨家主张问题的核心,以子之矛,攻子之盾,很好的揭示了墨家包括“薄葬”在内的“墨术”难以流传的重要原因。 |

| B.引用《作对》篇中的话,是为了证明王充作为一个儒家学者不信鬼,主张薄葬,且毫不避讳谈鬼。 |

| C.“子不语怪、力、乱、神”,但仍然主张厚葬,这是因为儒家崇尚葬礼之“礼”。 |

| D.“祭如在,祭神如神在”的模糊观点,正是为了说明作为儒家创始人的孔子并不是一个坚定的无神论者。 |

| A.王充在《薄葬》中结合有鬼无鬼的观点,对儒家的厚葬主张和墨家的薄葬主张均进行了批判。 |

| B.作者认为,厚葬劣习之根源正在于主张薄葬的墨家“人死辄为神鬼而有知,能形而害人”的有鬼论。 |

| C.孔子虽不随俗谈鬼神,但又表现得不彻底,是因为他认同无鬼,但要主张礼葬以维护儒家之“礼”。 |

| D.作者认为,做学问的人很容易以学派为标准站队,以观点为标准划清界限,党同伐异,而王充反对这种做法。 |

| A.王充虽指斥墨家的有鬼论,但能摒弃源别之争,赞同墨家薄葬主张,正是其作为学者的实事求是精神的体现。 |

| B.孔子坚持厚葬主张,为推行“礼葬”,在有鬼无鬼的问题上避而不谈,历代儒家学者亦是如此。 |

| C.当年晏子向正想封赏孔子的齐景公进言指出儒家的“四个不可”,可见当时儒墨之争的激烈状况。 |

| D.丧葬问题是儒墨之争的一个焦点,两者针锋相对,势同水火,因此,在中国思想史上,儒墨之争,远远超过“批林批孔”时所谓的“儒法之争”。 |

【小题5】举例说明本文采用了哪些论证方法。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中国文化中自然情怀的文化渊源,是中国文化的诗性特质和产生这种诗性特质的中国人文环境和地理条件。按照道家的自然观,人和自然是完整的统一体,人与自然互相照应,相生相克相互依存,人的情感和自然事物同感同构。

亲近自然、远离尘嚣,是古代诗人追求自然情怀的审美心境。《庄子·齐物论》:“昔者庄周梦为蝴蝶……不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与﹖周与蝴蝶,则必有分矣。此之谓物化。”庄周梦蝶的典故从侧面反映了人和自然的和谐统一之美。晋代诗人陶渊明的《饮酒二十首·其五》中,作者厌倦了官场的黑暗和腐败,决心归于自然,放弃对权力、地位和名誉的私欲和纷争,是一种隐逸思想、自然情怀。“心远地自偏”之“远”是玄学常用语,指超脱世俗羁绊、功名利害。“心远”指疏离了争名夺利的俗世,居处也就自然变得“僻静”,“而无车马喧”一语双关,指摆脱了世事纷扰和精神枷锁,最终处于一种淡然自足的生活状态。诗句“采菊东篱下,悠然见南山”千古流传,往往为文人墨客吟味不倦,嗟叹有余。

宋代文化的典型代表苏轼始终没有在嫉贤妒能者的流放之下表现出悲观落寞、消极处世情绪状态,而是和人文自然融为一体。在他的诗词中可以看到,在最为偏远的民间,他和乡下老百姓交朋友,聊闲天;在田间地头,在披星戴月的泥泞小路,在烟雨中身披蓑衣斗笠踟蹰而行,从没有因颠沛流离而愤懑。这种人和自然同归一体、融洽和谐的审美状态,是一种理想的审美人生。

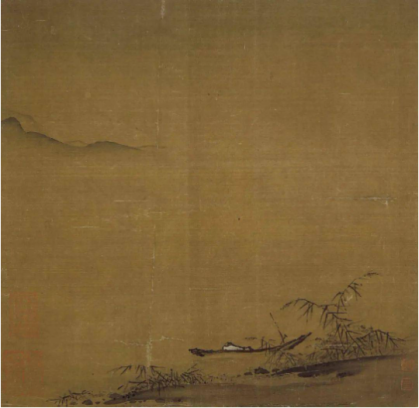

作为语言形式之一的绘画,相对于文学,具有含蓄蕴藉的特点。新文化运动以来,随着传统文化的式微,中国当代字画产业行业中,山水画相对来说在市场上较为走俏的原因,或许正在于它的表情意象比较适合现代人的生活方式,以及相应的文化心理结构特征。在山水画中,观赏者在欣赏自然风光,放松心情的同时,能够感悟天地自然的博大胸怀,感慨宇宙寥廓的永恒精神。它符合道家道法自然的审美心理特征,同时也非常适合于现代人快节奏高压力的生活模式和特点。在客厅或者办公室挂一幅山水画,远比挂一幅“志当存高远”的书法作品来得具体生动而又赏心悦目。南方山水画相比北方山水画,尺幅小,多以小品形式取胜。古代有“马一角”“夏半边”之说,指南宋山水画家马远和夏圭的绘画风格,他们往往取景于山脚的一草一木,这与南方的地理特征有关系。相对于南方山水画,北方的山水画以“整”“高”和全景式构图为主要特点。中国山水画与西方风景油画的空间塑造方法有所不同,西方绘画是以焦点透视为手法,人在固定的视点对观察到的空间布局要做如实地交代;中国山水画的空间表现采用了散点透视法,可以把人在游览山水的山前山后山上山下所见所得集中于整个画面,人的眼睛所到之处仿佛皆可游、可目、可居,仿佛已经随着画中人在山水桥梁之间游走,在亭台楼阁之中居住一般。中国画重在通过自然山水景物来“画心”,侧重主观情感的表现,而不拘泥于客观真实的再现。

人是自然的一部分,人和自然终究是一体的。在中国文化艺术的创作中,这种自然诗性情愫已经成为民族文化原型的延续,绵长久远,衍生出无数精微阔大的艺术境界和文化意象,这一特点在与西方文化的比较中显得更为鲜明突出,并将生发出越来越灿烂的时代光华。

(摘编自王翠苹《充满自然情怀的中国文化底蕴》)

材料二:

世界的发展在当今时代陷入了两难境地,一方面,随着科学技术的发展大步迈进,凯歌高奏;另一方面又不断怀念着与自然共处的旧时光,以至于很多人在高楼林立的城市中不断地返顾旧乡。这样一来,回归自然、寻找故乡也就成了能够引起我们大多数人共鸣的主题,而一些画家的创作也大多从这个角度出发,力图在绘画世界里创造出自己心中的乐园。

艺术创作是心情的一种表达方式,也是创作者对自己思绪的梳理与迸发,同时创作者也通过创作不断地探讨人与自然的关系。美好的自然风景是一些画家最喜欢表现的对象。那些不断变换的季节,那些不断更迭的日出与日落,还有随风舞动的芬芳花草、庄严肃穆的森林树木、潺潺溪流与磅礴大海……这些美妙的自然风光始终散发着神秘的魅力,让人深陷其中,流连忘返。

人与自然可能始终是存在着界限的,我们身在其中却又想摆脱自然的掌控,我们被自然所创造却又想改造自然,我们依存于自然,却又无法与之不谋而合。我们无法放弃所创造的文明而选择重归原始,所以对于自然的憧憬、对于岁月的回忆,也只能化作我们心中的愿景,化作我们心中无限渴求的乐园。在这种情况下,所谓的美术创作就变成了一次造梦,一次尝试,一次消灭界限的机会。

(摘编自臧美莹《寻找乐园——浅谈艺术创作中的自然主义情怀》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.古人追求自然情怀的审美心境体现为亲近自然、远离尘嚣,如《庄子·齐物论》中庄周梦蝶的典故,体现人和自然的和谐统一。 |

| B.流放中的苏轼和人文自然融为一体,体现出人和自然同归一体、融洽和谐的审美状态,因此苏轼成为宋代文化的典型代表。 |

| C.与西方文化相比,自然诗性情愫成为中国文化的独有特征,并衍生出无数精微阔大的艺术境界和文化意象,将生发出时代光华。 |

| D.一些画家的创作大多从回归自然、寻找故乡的主题出发,力图在绘画世界里创造自己心中的乐园,这一主题能够引起大多数人内心的共鸣。 |

| A.陶渊明的《饮酒二十首·其五》中,“心远”“而无车马喧”“悠然见南山”等语,反映出作者具有一种隐逸思想、自然情怀。 |

| B.在市场上山水画受到欢迎,可能与山水画的表情意象比较适合现代人的生活方式,以及相应的文化心理结构特征有关。 |

| C.在快节奏高压力的生活中,现代人更喜欢在客厅或者办公室挂一幅山水画,而摈弃“志当存高远”等带励志言语的书法作品。 |

| D.人与自然可能始终存在界限,人们身处其中又想摆脱其掌控,无法放弃文明而重归原始,美术创作则提供了消灭界限的机会。 |

【注】马远,出身绘画世家,南宋宋光宗、宋宁宗两朝画院待诏。“靖康之变”北宋灭亡后,马远的祖父随着宋高宗南渡,因此马远是在南宋的都城临安出生长大的。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

辛弃疾是南宋词坛上少见的雄豪英武的侠士。他本是智勇双全的良将,年轻时曾驰骋疆场,斩将搴旗;南渡后曾向朝廷提出全面的抗金方略,雄才大略盖世无双。可惜南宋小朝廷以偏安为国策,又对“归来人”充满疑忌,辛弃疾报国无门,最后赍志而殁。

辛弃疾的词作充满着捐躯报国的壮烈情怀,洋溢着气吞骄虏的英风豪气。他以军旅词人的身份,挟带着北国风霜、沙场烽烟闯进词坛,把英豪之气和尚武精神写入词中,遂在词坛上开创了雄壮豪放的流派。这种为了正义事业而奋不顾身的价值取向,自然也实现了辛弃疾人生境界的超越、升华。

宋词在辛稼轩以前,可以说是偏于软媚的。辛词始终把报效国家、收复失土作为最重要的主题,雄豪就是辛词的基调。举两个例子。现存的宋词中,寿词多半比较庸俗,而辛弃疾为韩元吉祝寿的《水龙吟》却说:“渡江天马南来,几人真是经纶手?……算平戎万里,功名本是真儒事,君知否?”他以收复失土、击退强敌的报国壮志来与韩元吉互相勉励,这种情怀是何等壮烈。又如,送别词容易写得悲悲切切,可是辛弃疾送别辛茂嘉的词《贺新郎·别茂嘉十二弟》中却说:“易水萧萧西风冷,满座衣冠似雪,正壮士悲歌未彻!”

所以说,稼轩词始终都是英雄的词,展现给我们的是一个堂堂正正的、有担当、有责任感的抒情主人公形象。多读辛词,可以熏陶爱国情操,也可以培养尚武精神。年轻人读这类词,可以提升人生境界。中华民族很需要这种刚健、向上的积极力量。

(摘编自莫砺锋《唐宋诗词的现代意义》)

材料二:

稼轩词中的意象,龙腾虎跃,雄奇刚劲,充满了男子汉气概。后代词人们常袭用辛词语汇,同时也摘取并接受辛词中的一些意象。

其一是“长剑倚天”。这是辛弃疾乐用的意象,他在《水调歌头·送杨民瞻》中写道:“长剑倚天谁问,夷甫诸人堪笑,西北有神州。”他又在《水龙吟·过南剑双溪楼》中云:“举头西北浮云,倚天万里须长剑。”这一意象大概出自韩愈的《卢郎中云夫寄示送盘谷子诗两章,歌以和之》“是时新晴天井溢,谁把长剑倚太行”,本写瀑布,辛弃疾则将之改造,借以表达自己渴望收复北方故土的热切愿望。这一改造后的“长剑倚天”意象,被大量效仿。如李曾伯《沁园春·壬寅饯余宣谕入蜀》:“画舸呼风,长剑倚天,壮哉此行。”韩元吉《念奴娇·再用韵答韩子师》:“倚天长剑,夜寒光透银阙。”元好问《水调歌头》:“丈夫儿,倚天剑,切云冠。”清人吴藻也喜欢这一意象,他在《水调歌头》中云:“长剑倚天外,白眼举觞空。

其二是“金戈铁马”。辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中写道:“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。”作此词时,他已六十六岁,但依然通过对历史人物的缅怀,表达其抗金杀敌的决心和意志。“金戈铁马”这一意象,也被后代词人频繁袭用。如石孝友《渔家傲》中有:“金戈铁马森相向。洗尽尘根磨业障。”杨慎《西江月》中有“妙算龙韬虎略,英雄铁马金戈。”吴伟业《水龙吟·送孙浣心之真定》中有“金戈铁马,神州沈陆,幅巾归里。”词人们多出于表达国仇家恨、故国愁思以及历史沧桑之叹,借稼轩所创“金戈铁马”意象,与辛词遥相呼应,不断增长着词体之沉郁悲壮之气。

其三是“整顿乾坤”。辛弃疾在《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》中云:“待他年,整顿乾坤事了。”在《千秋岁·为金陵史致道留守寿》中云:“从容帷幄去,整顿乾坤了。”这一意象,是从杜甫《洗兵马》诗中的“二三豪俊为时出,整顿乾坤济时了”中借鉴而来,表明稼轩立志改变现实、重整山河的强烈愿望,对后人有很大的启示作用。后代词人多有借用这一意象。如刘辰翁在《洞仙歌·寿中甫》中云:“早整顿,乾坤事了”;戴复古在《水调歌头·题李季允侍郎鄂州吞云楼》中云:“整顿乾坤手段,指授英雄方略,雅志若为酬。”这些词人借“整顿乾坤”的意象,表达恢复河山的功业情怀,表现着南宋士人矢志不渝的家国情怀,也使得滥觞于南渡词人、大成于辛弃疾的词中男子汉气概得以强化,词之豪放一体也因此得以最终确立。

这些为后世接受度极高的意象,比较集中地出现在辛弃疾的登高词中。大概稼轩登高望远时,家国愁情油然而生,故而写出悲壮苍凉的词篇,于婉艳柔媚的词体传统外新翻出这些经典意象。南宋之后,登高临远仍是词体最为常见的写作场合,也是词体较为普遍的文本空间,欣赏稼轩人格的词人们在登高临远时,自然与辛弃疾产生强烈共鸣,故而撷取稼轩词中的这些经典意象,带来了稼轩词接受史上的这番美妙图景。

(节选自钱锡生《后世词人笔下常用的稼轩词意象》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,| A.稼轩词所展现的堂堂正正、勇于担当的抒情主人公形象,是辛弃疾理想人格的具体体现。 |

| B.一般的送别词,容易写得悲悲切切,但辛弃疾送别辛茂嘉的词,却丝毫没有悲的意味。 |

| C.稼轩词中“整顿乾坤”这一意象,寄托着立志夺回中原失地、恢复祖国河山的强烈愿望。 |

| D.古典词作中男子汉气概,虽并非源于辛弃疾,但却在辛弃疾的豪放词中得以充分展现。 |

| A.假若辛弃疾不曾驰骋疆场,斩将搴旗,其词作便不会洋溢着捐躯报国的激情和气吞骄虏的豪气。 |

| B.辛弃疾能在通常较庸俗的寿词中写出收复失土、击退强敌的报国壮志,可见他擅长化腐朽为神奇。 |

| C.对于稼轩词,后世词人广泛接受,现代国人也理当接受;在思想本质上,这两种接受并无二致。 |

| D.那些欣赏稼轩人格的词人登高临远时,必将撷取稼轩词中“长剑倚天”“金戈铁马”等经典意象。 |

| A.欲说还休,却道天凉好个秋。 | B.七八个星天外,两三点雨山前。 |

| C.当年万里觅封侯,匹马戍梁州。 | D.壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。 |

【小题5】以下两个意象亦选自稼轩词。请你任选其一,从内涵和现代意义两个方面,向同学们作简要推介。

意象一:挑灯看剑(醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)

意象二:把看吴钩(楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意——辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》)

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网