阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

地理空间是人类生存活动的场所,“文学地理学”就是探讨文学和人文地理空间的关系,关注人在地理空间中是如何以审美想象的方式来完成自己的生命表达。文学进入地理,实际上是文学进入到它生命的现场,进入了它意义的源泉。

中国早期的文献是史地纵横,文学蕴含于其间,地理学是属于史学的一个很重要的分支。中国的文学的起源中国诗歌的源头是《诗经》和《楚辞》。《诗经》分为十五“国风”、大小“雅”还有“颂”,就是由地方的地理民俗通向士人阶层,通向朝廷的政教,一直通向宗庙的祭祀,是以地理作为基础的。作为中国诗歌另外一个源头的《楚辞》,崛起在长江流域,成为相对独立的语言表达系统。所以,中国文学一开始就和地理空间结下不解之缘,出现了黄河文明和长江文明两个不同的诗性智慧的系统。

地理学给我们展开一个很大的空间,材料是分散的、零碎的、纷繁复杂的,我们要从横向上整理出它的类型,又要从纵向上去发掘它的深层的意义,那么我们就要有一种有透视性的文化思维方式。第一是整体性的思想,从中华民族这一文化共同体的整体性来考察一些具体的专业性的问题,把博通的东西和专精的东西统一起来。第二是互动性的思维。我们分出一些区域文化层面和族群,不是要把它割裂开来,孤立起来,而是为了更好地研究它的特征。第三是交融性的思路,讲整体性、互动性,更高的追求还是要融会贯通,然后在贯通中进到一种化境,在交融中创造新的学理。

地理是文学的土壤,是文学的生命依托,文学地理学就是寻找文学的土壤和生命的依托,这样才使我们的研究对象变得开阔,研究方法变得深入。

(摘编自杨义《中国文学与人文地理》)

材料二:

人赋山川以灵,文予自然以美。文学地理学自有文学研究起而存在。“文学地理学”这个名词术语在国内最早见于1902年梁启超发表的《中国地理大势论》,他提出了文学风格的“南北界限”问题,认为中国文学“大抵自唐以前,南北之界最甚,唐后则渐微。盖‘文学地理’常随‘政治地理’为转移”。此后,有学者继续探讨地理与文化、地理与政治、地理与历史、地理与文明之间的关系,但作为一个学术性的概念,“文学地理学”直到最近十年才被学界广泛关注与高度重视。文学存在于时间和空间两个维度,文学研究尤其是文学史研究,离不开时间和空间的维度,因此与文学地理学相关的话题始终值得重视,甚至可以说所有的文学研究都关涉文学地理。

中国现当代文学研究界以文化地理的眼光看文学,关注山川、气候、物产这样一些自然因素,尤为重视历史、民族、人口、教育、风俗、语言等人文要素,作家作品、文学流派、文学思潮的空间因素更加得到了重视。解析文学思潮、文学活动、文学风格产生的历史文化原因和地理因素,阐释作家题材选择、人物描写和艺术风格的形成及特点,说明作家审美表达的差异性。地理资源可以成为文学资源、文学如何再生地理资源和地域文化,也得到了彰显和强化。

近十年来,对文学地理学概念及相关研究领域的学理化探讨得到了加强。尤其是杨义以“重绘中国文学地图”为号召,认为以往的文学史写作偏重时间概念而忽略了地理维度和精神向度,文学地图“当然是文学这个独特的精神文化领域的专题地图,它有自己独特的地质水文气候和文化生态”。以一种地理学的眼光,从区域形态、领土完整和民族多样性等角度揭示文学本身的审美特质,重塑文学发展的直观面貌和整体过程。他指出,文学地理学在本质上乃是会通之学。它不仅仅要会通自身的区域类型、文化层析、族群分合、文化流动四大领域,而且要会通文学与地理学、文化人类学以及民族、民俗、制度、历史、考古诸多学科。

全球化背景下,中国与世界、中国经验与地方经验、传统中国与现代中国的关系,必定是相关学者要思考的大题目、大知识。相较于当代其他国家的作家来说,我国作家似乎更愿意强调故事的发生地,或凸显其文化,或据其建立系统。文学的地域性特征的确存在,地域文化会对作家创作产生深刻而广泛的影响。然而在当下的文学作品当中,我们时常可以发现,作品中的地域性特征已经超出潜移默化的影响,成为一个符号。当文学被局限于某个具体的地域、民族、类型时,就意味着降低了它的写作格局和美学视野。这种地域性是被“虚构”出来的,或是作家主动的营造,或是读者、批评家阐释的结果,我们应当理性判断。同时,要强化文学地理学研究的全球化视野。“地域”的概念是历史地建构而成的,在今天的全球化视阈下,单纯强调作品的地域性特色似乎已经稍嫌狭隘,“越是民族的就越是世界的”这一论断愈发显得可疑,我们更应关注地域性在文化意义上的全新内涵,或打破地域隔膜、探索文学书写更为宽广的可能。

地域性只是文学风格、魅力之某些要素,但不是决定性要素,更不是必备要素。地域文化和地域文学都是在历史中形成的,当然同时也必定是有历史的局限和缺憾的。在全球化、城市化、高科技化的当下,在互联网时代,孤立封闭地研究作家的地域性当取谨慎的态度。

(摘编自刘川鄂《新时期以来中国现当代文学研究界的文学地理学研究》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.文学地理学研究探讨文学和人文地理空间的关系,需要我们具备透视性的文化思维方式。 |

| B.以互动性的思维来更好地研究地理学的特征,我们需要分出一些区域文化层面和族群。 |

| C.“文学地理学”这一概念由梁启超提出,最近十年才被中国学界广泛关注与高度重视。 |

| D.我们强调文学的地域性特征,并不意味着要将其局限于某个具体的地域、民族、类型中。 |

| A.中国文学的起源就是以地理作为基础的,与地理空间关系密切,这是有史料佐证的。 |

| B.文学史写作重时间概念、轻地理维度,这是中国文学写作及研究落后于时代的重要原因。 |

| C.杨义指出,文学地理学本质上是会通之学,不仅要会通自身四大领域,还要会通其他诸多学科。 |

| D.能够正视当代文学地理学研究的短板,也要注意其局限性,才能更好地探索文学创作。 |

| A.在北方文学作品中,常常可以看到对冰雪、冬天的描绘,给人一种清新、宁静的感觉。 |

| B.陕西作家多来自农村,农村生活的经历影响深刻,创作大多倾向于对乡土题材的挖掘。 |

| C.汪曾祺的散文和小说作品,书写着家乡浓郁的风土人情,可以看作是典型的风俗画作品。 |

| D.在市场经济的文化背景下,当代文学创作的主旋律表现为由宏大叙事向个人化叙事的转变。 |

| A.材料二先概述“文学地理学”在中国的发展历程,并指出其在文学研究中的重要作用。 |

| B.材料二引用杨义的相关理论和观点,重点阐述了近十年来文学地理学研究取得的成果。 |

| C.材料二指出全球化背景下中国文学地理学研究存在的误区,为后文明确观点作好铺垫。 |

| D.材料二采用了提出问题、分析问题、解决问题的论证结构,层层深入推进,逻辑严密。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

一般认为,浪漫主义作为文学术语输入中国并且流行是在20世纪初至五四时期。1906年,王国维在《文学小言》一文中从文学本体的角度出发,引进西方的文学理论思想,把文学从根本类型上分为“景”与“情”、“客观”与“主观”,这“情”和“主观”与浪漫主义的思想相近。

在诗学上对浪漫主义进行大规模引进和使用是在五四时期。最先大规模介绍浪漫主义诗人、诗歌和思想的应该是《少年中国》一班人,该刊仅诗学研究专号第9期上就专门介绍了浪漫主义诗人普希金、泰戈尔和歌德。创造社也是介绍浪漫主义的一支劲旅,在他们的代表性刊物《创造》上还专门刊出了“雪莱纪念号”,他们一班人的创作思想在五四时期基本上是倾向于浪漫主义的。当然,此期在诗学思想上浪漫主义特征最突出的还是郭沫若,他所坚持的诗学观念以及其代表作《女神》都是中国浪漫主义的典范。在郭沫若比较集中地表达其诗学思想的《三叶集》中,他最推崇的理念就是独创精神,个性张扬,“绝端的自由”,狂暴的反叛以及对自然的崇拜和对远古、神奇、旷大和悠远的向往。

在整个五四时期,并不仅仅是诗学界表现出非常热烈的浪漫主义色彩,其他文学门类都有相同的趋势,所以李欧梵先生称整个五四一代作家是“浪漫的一代”。他认为,“对于迎着浪漫主义疾风骤雨而前进的五四青年,爱已经成了他们生活的中心。作家们是这一倾向的带头人。”

随着革命文学的蓬勃兴起和左联的成立,表面上看浪漫主义诗学思想似乎逐渐地淡化了,但实际上它是以另一种面目继续存在着,即所谓“革命的浪漫主义”。革命与阶级话语显然更有力地影响着人们对“浪漫主义”术语的使用。蒋光慈较早将浪漫主义与革命嫁接在一起。在《革命与罗曼蒂克》一文中,他公开宣称罗曼蒂克的诗人比其他诗人更能领略革命,革命要有理想和热情,所以革命是最罗曼蒂克的。

从中国现代浪漫主义诗学形态的生成过程可以看出,中国现代浪漫主义虽然来源于西方,但它与西方的浪漫主义并不相同。西方的浪漫主义是与西方的古典主义文学相对举而提出来的,在文学思想上是对古典主义的理性和秩序的颠覆。中国现代浪漫主义的产生并没有一个需要颠覆的像西方一样的古典主义这样的前提,它可以说是从西方横移过来的。这样一种情形,在西方导致的是浪漫主义与古典主义的尖锐冲突,浪漫主义几乎完全与古典主义一一相对;而在中国从根本上来说浪漫主义并不完全必须与中国古典文学规范相冲突,甚至它还可以积极吸纳中国古典文学的思想和精神。譬如,郭沫若的浪漫主义可以存在,而闻一多、徐志摩的浪漫主义同样可以存在,由于后者更多地吸取了中国古典文学的营养,其艺术生命力还显得比前者更加旺盛。

中国现代浪漫主义诗学形态从具体的浪漫主义思想观念上来讲,它同西方浪漫主义一样也比较明确,如张扬个性,主张自由,立足情感的抒发,坚持反抗的精神等,但这些观念的出发点不是在于“理想”,而是在于“现实”;不是在于进行文学的反抗,而是在于进行社会的抗争。这样的特点是源于中国社会的衰落,源于民族自救的必须,基于国富民强的政治要求,来自外族的侮辱和侵略。由于缺乏西方文化的传统和随身携带着中国古老的“文以致用”和“文以载道”的包袱而转向现实的关注。这许多的“中国性”,导致中国的浪漫主义如果用西方的标准来衡量,会显得“不够浪漫”,甚至被一些人称为“伪浪漫”,然而,这恰恰正是“中国的浪漫”,只有从西方观念系统来看才会说它是“伪浪漫”。

(摘编自谢应光《中国现代浪漫主义诗学的发生及其命运》)

材料二:

五四之后,随着中国社会矛盾的激化,启蒙现代性所蕴含的矛盾开始分化,其中焦灼愤激的救亡意识逐渐成为时代的主旋律,与此同时,以理性主义和人道主义为核心的五四启蒙思想则很快失去了激动人心的精神魅力,个性解放的呼声也为民族和阶级斗争的浪潮所淹没。在这样的历史条件和思想背景下,一种被称为革命浪漫主义的文学思潮应运而生。

革命浪漫主义的创作主要以转向后的创造社、新起的太阳社作家为代表,后来的左联及解放区的部分作家也是其重要组成部分。在郭沫若、蒋光慈、殷夫等人的作品中,都洋溢着充沛的革命激情。显然这与五四启蒙主义的浪漫主义对情感的偏爱一脉相承,当然,两者也存在重要差异。首先,革命浪漫主义的主观抒情不是建立在个人主体性的基础之上,而是必须服从集体要求和政党话语,因而具有严格的规范性特点。其次,由于革命浪漫主义强调革命理念的指导作用,这使其产生了强烈的理想化倾向。最后,在文学观念上,革命浪漫主义坚持功利主义的政治工具论,反对审美自律的文学本体论。

在中国现代文学史上,对于资本主义现代性的抗拒,除了革命浪漫主义所运用的政治武器之外,还有一些作家从深厚的民族文化传统中汲取营养。早在20世纪20年代废名那些诗意盎然、有着遗世独立之风的散文化抒情小说中,就透露了以古典田园牧歌的意境抵制现代社会污浊纷扰的消息。后来沈从文的创作将中国具有浪漫主义特色的田园抒情小说推向了高峰,并赢得了更为广泛的社会影响。

(摘编自徐向昱《中国现代浪漫主义文学思潮论》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.王国维的《文学小言》引进西方文学理论中的“景”“情”等概念,这些概念的内涵与浪漫主义的思想相近。 |

| B.《少年中国》刊物的成员们大规模介绍西方的浪漫主义诗学,对中国现代浪漫主义诗学的发展起到推动作用。 |

| C.蒋光慈较早将“革命”与“浪漫主义”相结合,他呼吁革命的理想与热情,其作品展现出革命的激情。 |

| D.革命浪漫主义承继了五四启蒙主义的浪漫主义的一些传统,但二者在抒情基础、文学观念等方面存在一定的差异。 |

| A.如果没有大批学者和作家从西方引进浪漫主义文学,五四时期的中国文坛将会是现实主义文学一统天下的局面。 |

| B.创造社经历过创作方向的转变,但在转向前后,该文学社团的创作思想都倾向于浪漫主义风格。 |

| C.相比于西方的浪漫主义文学,中国现代浪漫主义文学由于吸取了中国古典文学的营养,其生命力显得更加旺盛。 |

| D.中国现代浪漫主义被西方学者讥讽为“伪浪漫”,主要是因为“中国的浪漫”中表现出更多的现实关注与抗争。 |

| A.材料一第二段有关郭沫若的材料能够证明,五四时期的中国诗坛上,浪漫主义诗学的观念和作品都已出现。 |

| B.材料一第三段引用李欧梵“浪漫的一代”的评语,用以佐证五四时期中国文学普遍表现出浪漫主义的趋势。 |

| C.材料一第五段将中国现代浪漫主义与西方的浪漫主义进行比较,突出了二者在生成过程上的不同特点。 |

| D.材料二列举废名和沈从文的抒情小说创作之例,旨在证明革命浪漫主义并非中国现代文学史的唯一流派。 |

【小题5】下面这首诗歌具有鲜明的浪漫主义文学特征,请结合材料内容简要分析。

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

1919年9、10月间作

材料一

文学翻译是用另一种语言复制原作内容和形式,再现原作的艺术现实,创造一个新的艺术实体。作为一种再创作的文学翻译最重要的功能是满足社会的美学要求,使译文读者能够享受到和原文读者相同的美学感受。这就要求译者在翻译过程中用本族语言的艺术形式,再现原作的形象、情感和语言的艺术美。

艺术形象是文学作品的基本单位,文学作品就是由众多的艺术形象组成的形象体系。任何小说都是以人物为中心的,一部小说的美感也是同人物性格的塑造分不开的。翻译文学作品时,就要尽量把原文中人物的神态、动作和口气表现出来,以让读者感知人物的性格。文学作品之所以感人,使人受到启迪,获得美的享受,不仅是它的人物形象具体可感,更重要的是包含在人物形象中的情感。它体现的是作者的爱和恨,传达了作者的作品态度。文学作品的语言手段不只是语言外内容的中介,而且是作品的美学手段,直接或间接地属于文学作品的美学结构。我们在进行文学翻译的时候既要注意语言的准确性,又要注意语言的表现力,才不会影响原作美学价值的传达。拿莎剧的翻译为例。莎剧是戏剧,同时又是诗,而且基本。上是用有格律的韵文行所组成,叫做戏剧诗,现今又叫诗剧。在翻译它们时就必须考虑它们的节奏声调之美。每个作家都有自己的风格,选词造句都有自己的特色。原作者在英语原文中运用的语言形式,是为了让他的读者得到一种形式上的审美享受,而我们的译作则应通过译者让中国读者也享受到同样或相近的审美效果。

思维方式、思维特征和思维风格是语言生成的哲学机制。作为从一种语言向另一种语言转换的翻译,不仅仅是一种语言活动,而且还是一种思维活动。我们在翻译实践中遇到的许多困难,正是由于语言对思维的支配作用而造成的。

思维的差异会给文学翻译造成影响。如思维风格不同,句子中心各异,会影响译文质量,破坏原文美感。英语习惯把要点在句首先说,而汉语习惯最后点出话语的信息中心。又如思维侧重点不同,造成表达形式各异,进而影响译文的自然、流畅。英语重形合,汉语重意合,在翻译中如果我们忽视了这种由思维差异而造成的句式特点,那么我们的译文会支离破碎,或会冗长板结。如果把“Mary didn't remember her mother who died when she was two years old”译成“玛丽不记得她那在她两岁时死去的母亲了”,就有悖于汉语表达法。

(摘编自云虹《文学作品的翻译与审美》)

材料二

杜甫被国人尊为“诗圣”,其诗歌被称为“诗史”。杜诗的翻译历来受到国内外翻译家的重视,国内目前翻译杜诗最多的是许渊冲先生,而海外翻译最多的是宇文所安,他翻译了杜诗全集。

对二人的杜诗译介也呈现两种大相径庭的观点:一种对宇文所安翻译杜诗全集的努力表示赞赏,认为其翻译能较大程度地接近杜诗的原旨;另一种则称颂许渊冲先生翻译的都是杜诗的经典,译出了杜诗的神韵。宇文所安与许渊冲的杜诗翻译,哪一个更优美和准确,是否有高下之分?他们的杜诗译介是否存在误读?

不同译者对诗歌翻译的韵律、节奏以及思想感情表达等方面,都遵循各自的原则。许渊冲认为翻译是把一种语言化为另一种语言的艺术,他在翻译诗歌时,采取“三美”原则。他认为翻译不仅要忠实于诗歌原意,体现出音美和形美,更重要的是再现原文的意境美,比如象征意义、双关意义等,也就是要注重“意美”。宇文所安在翻译过程中力求流畅通顺,采取直译的方法,他说:“多数情况下,我宁取表面笨拙的译文,以便让英文读者能看出一点中文原文的模样。这种相对直译的译文自然僵硬有余,文雅不足。”实际上,直译和“三美”原则并不是完全冲突的,它们在一定程度上也可以有所融合,从而丰富译诗的形式。

许渊冲曾说:“如果把作者比作父亲的话,那译者就可以比作母亲,那译诗就是父母结合的产儿。产儿不可能百分之百的像父亲,也不会一点不留下母亲的胎记。译诗不可能百分百等于原诗,也不可能不留下作者再创造的痕迹。”与许渊冲不同,宇文所安以内容优先,希望能呈现杜诗多样的风格:“作为译者,我确信这些作品的‘中国性’会得以显现:我的任务是发现这个谱系差异的语言风格”。

作为中国翻译家,许渊冲虽然具有丰富的翻译经验,但为了追求诗歌的音美、形美意美的极致效果,在翻译过程中采取了创造性翻译,有时为了传达杜诗的意境美,并没有很好地表达出具体词句的原意。相比之下,宇文所安的翻译策略是为呈现杜诗的完整性服务,在内容与韵律不能兼顾的情况下,忠实于内容,叙述出一个个逻辑合理、字词对应、情节完整的故事,成为宇文所安杜诗英译的显著特色。

翻译并不是一项仅涉及语言能力再现的活动,而是实现不同文化交流的语言转换实践性活动。在翻译过程中,译者总会按照自己的文化传统、思维方式去解读另一种文化,其过程必然伴随着某种程度的文化过滤。 由于接受主体不同的文化传统、社会历史背景、审美习惯等原因而造成接收者有意无意地对信息交流选择、变形、伪装、渗透、创新等作用,从而造成源交流信息内在内容、形式发生变异。

[注]①宇文所安,原名Stephen Owen, 生于美国密苏里州圣路易斯市,美国著名汉学家,现任教于哈佛大学东亚系。

(摘编自梅启波《杜诗英译的原则、策略与跨文化传播的话语权——以许渊冲与宇文所安的杜诗英译为例》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.文学翻译实际上是一种再创作,用本族语言复制原作内容和形式,再现原作的艺术美感。 |

| B.为了再现莎士比亚诗剧语言的艺术美,翻译者必须首先考虑的是语言的准确性和表现力。 |

| C.对于许渊冲和宇文所安的杜诗译介,学界常从“优美”和“准确”两方面对其作出评价。 |

| D.相比起许渊冲的翻译,宇文所安的翻译更加注重故事的完整性,这是他译作的优点所在。 |

| A.为了说明思维差异会给文学翻译造成影响,材料一以中英文的翻译进行了举例。 |

| B.材料二引许渊冲和宇文所安的话来说明二者翻译采取的不同策略,更具说服力。 |

| C.对许渊冲的翻译和宇文所安的翻译,作者的态度是中立的,并没有做优劣区分。 |

| D.材料一和材料二都谈及文学作品的翻译,但相较而言前者更具体,后者更抽象。 |

| A.人间的故事不能比这个更悲惨/像朱丽叶和她的罗密欧所受的灾难 |

| B.没有故事能令人黯然伤神/像朱丽叶与罗密欧这样动人 |

| C.古往今来多少离合悲欢/谁曾见这样的哀怨辛酸 |

| D.人间的故事,哪儿有这般的哀伤/比起朱丽叶和她的罗密欧这一双 |

【小题5】翻译杜甫《春夜喜雨》“随风潜入夜”,许渊冲将“潜入”译为“steal”(意为“偷”),宇文所安将“潜入”译为“enter”(意为“进入”)。两者的翻译的侧重点有何不同?为何会产生这种差异?请结合两则材料简要说明。

材料一:

早在2000年前,秦始皇就派徐福到东海寻求“长生不老”之药。所谓“长生不老药”,实际上就是抗衰老药,因为只有抗衰老,才能达到长生不老之目的。“长生不老”这四个字说明一个道理:只有“不老”(不衰老),才有可能“长生”(长寿)。为什么只有不老才能长生呢?这是因为:由于衰老,成人各器官的功能每年约减低0.5%~1.0%;60岁左右,各器官功能就要降低30%~60%。因此,在85岁左右,绝大多数人(除少数衰老速度特别慢的人外)各器官的功能已降至难以继续生存的水平。也就是说,此时大部分器官已到达衰竭的地步,此时就面临老死(国表老而死)的威胁。因此,国外已有不少学者明确指出:如果不进行有效的抗衰老,即使恶性肿瘤和心脑血管疾病都能防治,人类的平均寿命也难以突破85岁。

(摘自王永雁、田清涞、马瑾瑜《人类衰老学》)

材料二:

现在大部分的衰老研究都集中在如何延长寿命这方面,并且至少做到了在动物上可以延长寿命。但这些被延长的寿命是不是都是健康的呢?实际上目前还不太清楚,所以我们要去研究 健康衰老。

如何研究健康衰老?这是一个非常重要的问题。我所在的实验室一直在关注这个问题,我们想去研究健康衰老,应该从哪个角度开始研究呢?

大家都有这样的经历,同样是四五十岁的中年男性,有一些人很早就成为“中年油腻男”,有些还像二三十岁的“小鲜肉”,同龄之间衰老的差异是如此巨大。

人的衰老速度存在个体差异

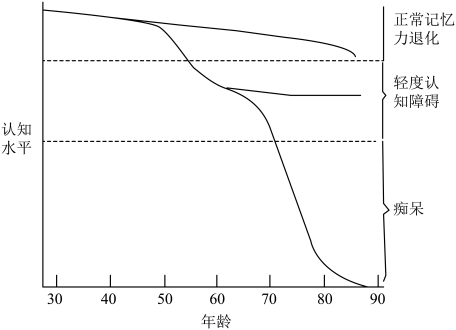

在认知方面,我们也有间接或直接经验。有些人会衰老得很快,如上图所示,他们在七八十岁的时候会出现急剧的衰老现象,然后不少人很快会患上阿尔茨海默病。但还有一部分人能够终生保持很高的认知水平,越活越精神。这些健康老人的存在,使我们有信心去实现健康衰老。那么健康衰老的老人是因为运气好、生活习惯好,还是因为有基因方面的因素?实际上目前还没有相关的研究。假如能够把这些因素都找出来,那么对于实现健康衰老来说将会是非常好的帮助。

(摘自蔡时青《人类衰老之谜》)

材料三:

随着医学的进步和全社会保健水平的提高,据联合国2008年做出的预测,到2020年前后,世界人均寿命会超过70岁,而发达国家会超过80岁。而仅仅在半个世纪之前,即20世纪60年代末,世界人均寿命还只有55岁左右,发达国家也没有超过70岁。由此可见人类平均寿命增长之快,而这又让人们对人类未来的寿命有了更高的期许。

今天,很多人一直有这样一个疑问:如果我们能够编辑自己的基因,是否能够长生不老呢?对于这个问题简单的回答是:完全没有可能。

虽然绝大部分人不想死,但是不得不接受人终究难免一死的宿命。一些富豪虽然投入巨资试图找到导致衰老的基因,从而逆转衰老的趋势,但是在可预见的未来,这种努力是不可能有结果的。我曾经专门请教过约翰斯·霍普金斯大学、麻省理工学院人类长寿公司、美国国立卫生研究院、基因泰克公司,以及Calico(谷歌成立的一家健康科技公司)的一些顶级专家,询问他们通过基因编辑或者基因修复能否让人的寿命突破目前的极限(最新研究表明,正常人寿命的极限可能是115岁,极个别超过这个年龄的人只是个例。当然这个极限也带有争议,并非医学界一致的看法),答案都是否定的。用基因泰克公司前CEO、Calico公司现任CEO李文森博士的话说,衰老最后体现在人类身体的全面崩溃,就像一面千疮百孔的墙,即便能修好一两个基因,也不过是堵住了一两个小洞,对那倾倒的墙能有多大帮助呢?因此,人到了年龄,诸多毛病远不是修复一两个病变基因就能解决的。李文森博士认为,即便人类能够治愈癌症,也不过是将人均寿命延长3.5岁而已。人类人均寿命提高之后,另一个大问题就是会出现大量与衰老相关的疾病。在过去的十多年里,导致美国人死亡的前四种疾病中,心血管疾病、癌症和中风这三类疾病的死亡率都在下降,唯独和衰老相关的疾病(诸如阿尔茨海默病)在上升。李文森博士认为,最有意义的事情,是找到那些导致人类衰老的基因,防止病变甚至修复一部分机能,让人能够健康地活到115岁,最好直到生命的前一天还非常健康。因此,美国未来学家雷·库兹韦尔说要坚持到人能够永生的那一天,可能更多是安慰自己罢了。

比长生不老更有意义的可能是延缓衰老,让每一个人过得更好。

(摘自吴军《想象的未来科技》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.相关研究表明,在60岁左右的年纪,人体各器官的功能就要降低30%-60%。 |

| B.如果恶性肿瘤和心脑血管疾病都能够防治,人类的平均寿命必将不断提升。 |

| C.即使是同龄人,无论是形象方面还是认知方面,在衰老速度上的差异也很大。 |

| D.健康衰老的原因是运气、习惯还是基因因素,有关这方面的探究尚未有定论。 |

| A.目前对其他动物的健康衰老研究已取得一定的突破,这增强了我们实现人类健康衰老的信心,相关研究也一直在进行中。 |

| B.医学的进步和全社会保健水平的提高有助于人类平均寿命的增长,仅与50年前相比,人类平均寿命就已经提升十多年。 |

| C.如能找到导致人类衰老的基因,从而防止病变甚至修复部分机能,让人能够健康地活到寿命的极限,这是极具意义的事。 |

| D.三则材料都围绕抗衰老的问题,各有侧重,分别从抗衰与长寿、如何健康衰老、基因与衰老的关系等方面进行了探讨。 |

| A.2018年“基因编辑婴儿”事件引发轩然大波,在伦理角度进行批评外,专家还对实验的必要性、实验影响的不可控性等提出质疑。 |

| B.科学家认识到NAD+在修复人类基因方面有重要作用,但NAD+随着年龄增长会阶段性下降,长寿基因蛋白家族Sirtuin也会逐渐失活。 |

| C.编辑部分基因只是提升了心血管疾病、癌症和中风等的治愈率,但老年时的诸多毛病需要通过修复所有的病变基因才会得到全面解决。 |

| D.诺奖获得者发现了诱导人体表皮细胞使之具有胚胎干细胞功能的方法,但因对DNA的修改风险太大,该项技术的应用迟迟得不到许可。 |

中国健康老年人应满足的9大标准

(1)生活自理或基本自理;(2)重要脏器的增龄性改变未导致明显的功能异常;(3)影响健康的危险因素控制在与其年龄相适应的范围内;(4)营养状况良好;(5)认知功能基本正常;(6)乐观积极,自我满意;(7)具有一定的健康素养,保持良好生活方式;(8)积极参与家庭和社会活动;(9)社会适应能力良好。

【小题5】阅读以下案例,请你结合材料,对老人进行说服劝导,100字以内。2022年12月19日,曹同学在班会课上向大家寻求帮助。

“就通过电话买药,总共买了十几万,那都是我爷爷的养老钱!”曹同学情绪激动地说道,“我怀疑对方是专业诈骗的,抓住了老年人想要长寿的心理每天打电话。我爷爷坚持认为这些药有效果,可以越变越年轻,根本不听劝!被我们发现劝止了以后,竟然又花12000元买了一单!我们请医生看过,这些药有的是普通的提神药,有的竟非法添加了非食用物质。”

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网