阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

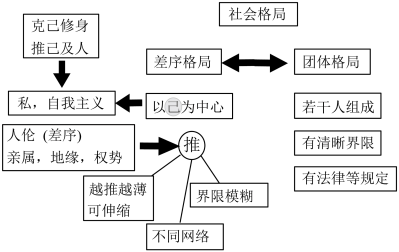

(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)

材料二:

《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点。具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。差序格局中的“序”,有等级之意。在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。“伦是有差等的次序。”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。依中国传统家族文化言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

差序格局在社会转型过程中不断被现代因子影响和浸染,在一定程度上改变着差序格局旧有的特质。有学者对费先生提出的差序格局作了拓展,认为当前我国存在着城乡差序格局、权力差序格局等。

(摘编自陈占江《差序格局与中国社会转型》)

材料三:

当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经翻天覆地的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,还可以从这样的阅读中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,而是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

我们可以引用梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中所说的一段话来印证上述观点:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是一个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”

明白了“传统”的此一层面的意义,我们即可重新看待和挖掘《乡土中国》的当代价值。如在《乡土中国》中,费孝通提出了乡土社会理论中的差序格局概念可能无法适用于当代日趋复杂的人际关系,但是我们可以继承和发展差序格局理论,聚焦于现实生活中人际关系法则的研究,从现实中发现中国人注重人情与面子的人际交往关系的传统。

(摘编自胡成《〈乡土中国〉与传统文化的重建》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.费孝通《乡土中国》中提出的“差序格局”网络的中心是“己”,各个网络的范围都不相同,界限模糊,具有很大的伸缩性。 |

| B.传统社会中,儒家伦理包括伦理纲常、等级有序等内容,它们存在的社会基础是差序格局,儒家倡导的礼治秩序深刻影响着差序格局的长期存在。 |

| C.差序格局深深嵌入中国传统乡土社会中长达数千载,有着顽强的生命力和强大的历史惯性,随着时代的变迁,其内涵也在不断改变和拓展。 |

| D.梁治平认为:传统不仅存在于过去,也存在于当下,传统可以在历史中追寻,也可以从当下发现,这对重新挖掘《乡土中国》的当代价值有重要意义。 |

| A.从材料一的思维导图可以看出费孝通先生试图通过与“团体格局”的相关特点相比较来解说“差序格局”,材料二在论述过程中则是综合运用了例证法、引证法、喻证法等。 |

| B.材料二阐明并分析了差序格局在当下中国社会转型期呈现出的新特点,这是对费孝通相关理论的拓展。 |

| C.材料二和材料三都从传统文化的角度探究了差序格局的内涵,其目的都是印证费孝通理论的正确性。 |

| D.对现实中人际关系法则的研究,可以延续和发展差序格局理论,并丰富《乡土中国》的当代价值。 |

| A.其为人也孝弟,而好犯上者鲜矣,不好犯上而好作乱者,未之有也。(《论语·学而》) |

| B.居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(范仲淹《岳阳楼记》) |

| C.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》) |

| D.身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。(《礼记·大学》) |

【小题5】请结合材料二的内容,简要分析以下材料中的这一情节如何体现“差序格局”伸缩性的特点。

《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和金陵四大家族之一的薛家因为争买一个丫头(其实是对贾雨村有恩的甄士隐的女儿甄英莲)而发生争执,拐子收了冯家钱又把丫头卖给薛家,薛家的薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候一个幕僚拦住他,给他看金陵官员们的“护身符”,贾雨村便改了结果,向冯家说薛蟠得病死了,就多赔了点银子给冯家,冯家就没什么好说的了,贾雨村借此拉拢薛家。

材料一:

乡下人在城里人眼睛里是“愚”的。乡下人在马路上听见背后汽车连续的按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是,司机拉住闸车,在玻璃窗里,探出半个头,向着那土老头儿,啐了一口:“笨蛋!”——如果这是愚,真冤枉了他们。乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题,正等于城里人到了乡下,连狗都不会赶一般。

这样看来,乡村工作的朋友们说乡下人愚,显然不是指他们智力不及人,至多是说,乡下人在城市生活所需的知识上是不及城市里人多的。其实乡村工作的朋友说乡下人愚那是因为他们不识字,我们称之曰“文盲”,意思是白生了眼睛,连字都不识。乡下多文盲,是不是因为乡下本来无需文字眼睛呢?说到这里,我们应当讨论一下文字的用处了。

文字发生之初是“结绳记事”,需要结绳来记事是因为在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍。我们不能当面讲话,才需要找一些东西来代话。如果是面对面可以直接说话时,这种被预先约好的意义所拘束的记号,不但多余,而且有时会词不达意引起误会的。于是在利用文字时,我们要讲究文法,讲究艺术。文法和艺术就在减少文字的“走样”。

在说话时,我们可以不注意文法。并不是说话时没有文法,而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用。我们可以用手指指着自己而在话里吃去一个“我”字。在写作时却不能如此。于是我们得尽量的依着文法去写成完整的句子了。不合文法的字词难免引起人家的误会,所以不好。

文字是间接的说话,而且是个不太完善的工具。这样说来,在乡土社会里不用文字绝不能说是“愚” 的表现了。面对面的往来是直接接触,为什么舍此比较完善的语言而采取文字呢?

在面对面社群里,连语言本身都是不得已而采取的工具。语言本是用声音来表达的象征体系。象征是附着意义的事物或动作。我说“附着”是因为“意义”是靠联想作用加上去的,并不是事物或动作本身具有的性质。这是社会的产物,因为只有在人和人需要配合行为的时候,个人才需要有所表达;而且表达的必须使对方明白所要表达的意义。所以象征是包括多数人共认的意义,也就是这一事物或动作会在多数人中引起相同的反应。因之,我们绝不能有个人的语言,只能有社会的语言。

语言只能在一个社群所有相同经验的一层上发生。群体愈大,包括的人所有的经验愈繁杂,发生语言的一层共同基础也必然愈有限,于是语言也就愈趋于简单化。这在语言史上看得很清楚的。

可是从另一方面说,在一个社群所用的共同语言之外,也必然会因个人间的需要而发生许多少数人间的特殊语言。“特殊语言”不过是亲密社群中所使用的象征体系的一部分,用声音来作象征的那一部分。在亲密社群中可用来作象征体系的原料比较多。表情、动作,因为在面对面的情境中,有时比声音更容易传情达意。

“特殊语言”常是特别有效,因为他可以摆脱字句的固定意义。语言象是个社会定下的筛子,如果我们有一种情意和这筛子的格子不同也就漏不过去。我想大家必然有过“无言胜似有言”的经验。其实这个筛子虽则帮助了人和人间的了解,而同时也使人和人间的情意公式化了,使每一人,每一刻的实际情意都走了一点样。

于是在熟人中,我们话也少了,我们“眉目传情”,我们“指石相证”,我们抛开了比较间接的象征原料,而求更直接的会意了。所以在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。

(摘编自费孝通《乡土中国》)

材料二:

党八股的第三条罪状是:无的放矢,不看对象。早几年,在延安城墙上,曾经看见过这样一个标语:“工人农民联合起来争取抗日胜利。”这个标语的意思并不坏,可是那工人的工字第二笔不是写的一直, 而是转了两个弯子。人字呢?在右边一笔加了三撇。这位同志是古代文人学士的学生是无疑的了,可是他却要写在抗日时期延安这地方的墙壁上,就有些莫名其妙了。大概他的意思也是发誓不要老百姓看,否则就很难得到解释。射箭要看靶子,弹琴要看听众,写文章做演说倒可以不看读者不看听众吗?做宣传工作的人,对于自己的宣传对象没有调查,没有研究,没有分析,乱讲一顿,是万万不行的。

党八股的第四条罪状是:语言无味,像个瘪三。上海人叫小瘪三的那批角色,也很像我们的党八股, 干瘪得很,样子十分难看。如果一篇文章,一个演说,颠来倒去,总是那几个名词,一套“学生腔”,没有一点生动活泼的语言,这岂不是语言无味,面目可憎,像个瘪三吗?一个人七岁入小学,十几岁入中学,二十多岁在大学毕业,没有和人民群众接触过,语言不丰富,单纯得很,那是难怪的。但我们是革命党,是为群众办事的,如果也不学群众的语言,那就办不好。

(摘编自毛泽东《反对党八股》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.城里人认为乡下人愚,实际上是一种认知上的偏见,只因乡下人不具备城市生活所需的知识。 |

| B.在面对面说话时,我们可以借助表情、动作等象征体系原料辅助传情达意,写作时却不能如此。 |

| C.“共同语言”为大的社群所共用,趋于简单化;“特殊语言”只在亲密社群中使用,相对丰富。 |

| D.两则材料都谈及语言文字,一侧重语言文字功能的角度展开论证,二侧重语言文字使用方面的问题。 |

| A.“文字”是一种双方约好的意义记号,但使用有时会“词不达意”,借助文法就可以解决这一问题。 |

| B.“行话”是基于同行人共同经验产生的语言,它与表情、动作等一样,都属于“特殊语言”的范畴。 |

| C.“两句三年得”古代诗人追求诗句的切近表达,语言不能完全准确地表情达意是其中一个重要原因。 |

| D.延安城墙上的标语对古文字使用不当,由此看来,如今古代语汇丧失生命力,已经没有利用的价值。 |

【小题4】请结合文本,分析材料二在论证上有什么特点。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

“历史科学的方法”这一概念,原本出自胡适的一篇演讲——《历史科学的方法》。其中讲到“历史学家、考古学家、古生物学家、地质学家以及天文学家所用的研究方法,就是观察推测的方法,地质学和考古生物学都是‘历史的科学’,同样根据一些事实来推断造成这些事实的原因”。在他看来,地质学科学的研究应等同于历史学、考古学等学科,它们都是历史的科学”。它们有共同的研究方式,胡适说,这就是“历史的演绎”法则。

胡适认为:“实验的科学在于归纳通则之后的演绎利用,用人工造出的某种原因来试验是否可以发生某种结果。……地质学和其他历史的科学,虽然也都依据因果律,但历史科学的证据大部分是只能搜求,只能发现,而无法再造出反复试验的。”我们知道,物理学家和数学家擅长利用已有的公式对物体的运行进行运算,从而可以有效预见试验数据的结果,但这种结果通常是在一个假说的前提下进行的。而反观历史的运算,正如姚大力所指出的,我们觉得屈原最大的特点在于他是一个浪漫主义的、爱国的、愤懑不平的伟大诗人;但是倒过来就不能说,凡是浪漫主义的、爱国的、愤懑不平的伟大诗人就都是屈原。因此这也是我们应这抓住的历史学研究的一个特点。

实际上,上述所辨“历史的演绎”也能被视作为古史辨方法论提供有效的理论。胡适虽然没有专门讲述何为“历史演绎法”或者何为治史的哲学思想,然其已经为我们举出一个代表性的例子,那就是“《水浒传》中的宋江是怎样被塑造的”这样一个话题,《水浒传》虽是一经典的文学小说,然其蓝本实际上就是一部历史事件簿,而胡适要考察的实际上是其中人物和事件的历史真实性。这个时候我们一定会问,既然小说不是历史,文学不能全然等于史料,那我们有什么必要去考证一部文学作品里的历史情况?事实上胡适所考证的真正价值,不是简单存在于《宋史》中真实的历史人物,正如他自己所说“中国人心中的‘史’总脱不了《春秋》笔法‘寓褒贬,别善恶’的流毒”。他所要论证的恰恰是为什么宋江这个人是《水浒传》中所讲的那种模样,为什么对这批历史人物的理解是现在绝大多数人所讲的魔神的样子。这样理解或许有点难懂,然而胡适告诉我们,《水浒传》中人物确有他们作为文学作品人物之历史的流变。

胡适说:“历史科学的方法不过是人类常识的方法,加上更严格的训练,加上更严谨的纪律而已。”这样一句简单的话语来概括历史的治学之道,显然是片面的。循此,他此后提到的“疑古”便是对这种看起来片面的话语去做方法论的阐释。他认为“疑古的态度,简而言之,就是‘宁可疑而错,不可信而错’”。而疑古的两个方面包括“一、疑古书的真伪。二、疑真书作伪之处”。也就是历史常识的重要与否不是关键,关键是判断一处历史何处是真何处似伪。这一点看似简单,实则需要硬功夫。还是以胡适《水浒传考证》为例,一般读者会将小说的人物情节作为一个历史事实来研读,稍微有点文化的人可能会好奇真实历史上的人物是什么形象,这个时候人们也许会去从《宋史》中寻求蛛丝马迹,但因此得出的结论依然会片面,依然摆脱不了先入为主的错误认知。而胡适的考证学问,既是脱离小说本体,又是脱离历史本体,——是从一段文学中找到来自文学的流变,又从文学的流变中找到历史的流变。胡适的考证说明,有前人之本才能在此基础上产生“疑”的道理,有了“疑”就有追根溯源的目的。总之,这不是一个简单的过程,从胡适之后数位历史学家,如顾颉刚、钱玄同到再后来的杨宽、童书业等,这个过程漫长却完善。

(崔雪晗《胡适与其“历史的科学方法”》)

材料二:

地质学、古生物学皆属于历史科学,本人特在此提出一八八〇年赫胥黎关于研究古生物的一篇有名的讲词《柴狄的方法》的故事来谈谈。

赫氏所讲故事里的“柴狄”是法国一位大哲人伏尔泰作的小说里的主人翁,在这书中柴狄是一位巴比伦的哲学家,他喜欢仔细观察事物。有一天他在森林中散步,恰巧王后的小狗走快了,仆人正在找寻,问柴狄曾否看到。柴狄当时说那只狗是一只小母狗,刚生了小狗,并且一只脚微跛。仆人以为那只狗一定被他偷藏了,就要逮捕他。这时又有一群人来找寻国王失了的马,柴狄又说出那马是一匹头等快跑的马,身高五尺,尾长三尺半,马蹄上带着银套,嘴衔勒上有二十三“开”金子的饰品。于是他就以偷窃王家的狗和马的嫌疑被捕了。在法庭上柴狄为自己辩护,他指出,他根据沙上的痕迹就可以判断那狗是刚生小狗的母狗,左后足是跛的;又根据路旁树叶脱落的情形,可以判断马的高度,根据路的宽度和两旁树叶破碎的情形,可以判断马尾的长度;马嘴曾碰石头,那石头上的划痕,可以推知马衔勒是二十三开金制成;根据马的足迹,可以判断这是一匹头等快跑的马。随后狗和马都在别处找到了,柴狄无罪被释。赫胥黎说:古生物学的方法其实就是“柴狄的方法”。

历史学家、考古学家、古生物学家、地质学家以及天文学家所用的研究方法,就是这种观察推断的方法。历史科学的方法不过是人类常识的方法,加上更严格的训练,加上更谨严的纪律而已。

胡适《历史科学的方法》

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析。不正确的一项是( )| A.胡适认为,历史学、考古学、古生物学等学科都以“历史的演绎”为研究方式。因而都属于“历史的科学”范畴。 |

| B.历史的科学用来帮助推断的证据,无法再造出来反复实验,这使它与实验的科学在研究路径上存在巨大的差异。 |

| C.胡适研究《水浒传》使用了历史演绎法,通过人物的历史流变考察历史的真实性,而不是史书中真实的历史人物。 |

| D.如果没有前人之本,“疑古”就失去了根基,无处着力,因此作为历史的治学之道,历史科学的方法有其片面性。 |

| A.在《历史科学的方法》一文中,胡适对于学科归属的分类是基于研究方法而非学科内容的。 |

| B.胡适对《水浒传》中宋江这一人物形象的考察,正是用了历史演绎的方法去研究其文学价值。 |

| C.在胡适看来,把《水浒传》作为历史事实研读、好奇真实历史上的人物是什么形象,都不科学。 |

| D.依照胡适的观点,历史科学的方法虽然需要常识、严格的训练与谨严律己的态度,但并不精深。 |

| A.《书》,有今文《尚书》和古文《尚书》,后人对古文《尚书》与今文《尚书》真假的辨析体现不“疑古”的精神。 |

| B.《毛诗序》认为《关雎》这首诗是用来教化天下万民与规范夫妇伦理的,这种解读牵强附会,应当在被怀疑之列。 |

| C.王梦阮在《红楼梦索隐》中说《红楼梦》“全为清世祖与董鄂妃而作”,这种说法虽不可取,但也算是“宁可疑而有错”。 |

| D.清代辨伪学者崔述曾说他最痛恨“含糊轻信而不深问”的恶习,这种治疗态度与胡适所倡导的“疑古”有相似之处的。 |

【小题5】胡适借“柴狄的方法”来阐明自己提出的“历史科学的力法”,请结合材料分析二者有何相似之处。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

盛唐气象最突出的特点就是朝气蓬勃,而朝气蓬勃也是盛唐时代的性格。盛唐气象是思想感情,也是艺术形象,在这里思想性与艺术性获得了高度统一。有人认为只有揭露黑暗才是有思想性的作品,这是不全面的,应该说属于人民的作品才是有思想性的作品,而属于人民的作品不一定总是描述黑暗。如屈原最有代表性的作品《离骚》,给我们最深刻的印象是强烈追求理想、追求光明,很少具体描述黑暗面。作者究竟是带着更多黑暗的重压,还是带着更多光明的展望来歌唱,这在形象上是不同的,这事实上正是一个时代精神面貌的反映。盛唐气象正是歌唱了人民喜爱的正面的东西,反映了时代中人民力量的高涨,这是盛唐气象所具有的时代性格特征。它是属于人民的,是与黑暗力量、保守势力相敌对的,这就是它的思想性。

盛唐时代是一个统一的时代,是一个生活和平繁荣发展的时代,它不同于战国时代,生活中没有那么多的惊险变化,因此在性情上也就更为平易开朗。《楚辞》比《国风》复杂得多、曲折得多,而唐诗与《国风》更为接近,这一深入浅出而气象蓬勃的风格,正是盛唐诗歌所独有的。

李白的《将进酒》:“君不见黄河之水天上来……五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”如果单从字面上看,已经是“万古愁”了,感情还不沉重吗?然而正是这“万古愁”才够得上盛唐气象,才能说明它与“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独沧然而涕下”(陈子昂《登幽州台歌》)的气象可以匹敌,有着联系,才能说明盛唐的诗歌高潮比陈子昂的时代更为气象万千。我们如果以为“白发三千丈”“同销万古愁”仅仅是说愁之多、愁之长,也还是停留在字面之上,更深入理解,会发现这个形象的充沛饱满,这才是盛唐气象真正的造诣。

李煜《虞美人》“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”也是说愁多、愁长,也是形象的名句;然而这个形象绝不是盛唐气象,它说愁多、愁长,却说得那么可怜;它的“一江春水向东流”与“黄河之水天上来”,在形象上简直是无法比拟的全然不同的境界。王昌龄《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”这也是典型的盛唐气象。盛唐气象是饱满的、蓬勃的,正因其生活的每个角落都是充沛的,它夸大到“白发三千丈”时不觉得夸大,它细小到“一片冰心在玉壶”时不觉得加小;正如一朵小小的蒲公英,也耀眼地说明了整个春天的世界。它玲珑透彻而仍然浑厚,千愁万绪而仍然开朗,它带来了如太阳一般丰富而健康的美学上的造诣,这就是历代向往的属于人民的盛唐气象。

盛唐气象是中国古典诗歌造诣的理想,因为它鲜明、开朗、深入浅出;那飞动的形象、丰富的想象、饱满的情绪,使得思想性与艺术性在这里统一为丰富无尽的言说。这也就是传统上誉为“浑厚”的盛唐气象的风格。

(摘编自林庚《盛唐气象》)

材料二:

唐朝继隋之后,经过太宗贞观之治,加速了南北文化的交融。南朝的“文”装点了北朝的“质”,北朝的“质”充实了南朝的“文”,“各去所短,合其两长,则文质彬彬,尽善尽美矣”。一种融合了南北文化之长、与唐帝国的政治经济形势相适应的新文化达到了成熟的地步。盛唐气象正是这种富有深厚内涵的新文化的升华。

长安是当时世界上最大的国际都会,居住着许多外国的王侯、供职于唐朝的外国人、留学生、求法僧,外国的音乐家、舞蹈家、美术家,以及大量外来的商贾,至于外国的使臣更是络绎不绝。在宗教方面,佛教之外,伊斯兰教、袄教、景教和摩尼教也都得以流行。音乐、舞蹈、美术等方面的交流也给盛唐社会注入新的气息。中外文化的交流,打开了盛唐人的眼界,开阔了他们的胸襟,这对气象的形成无疑起了积极作用。

无法想象,在一个民生凋敝、战乱频仍、国家分裂的时代会有什么气象可言。关于盛唐经济繁荣的局面,文献不乏记载。“人家粮储,皆及数岁。”(元结《问进士》)“四方丰稔,百姓殷富……路不拾遗,行者不囊粮。”(郑崇《开天传信记》)从中宗神龙元年到玄宗天宝十四年,短短的五十年间,唐朝人口增幅达40%,人均粮食达到700斤。

在安定的局面下,儒、释、道三教得以并用,思想界出现比较自由的气氛。在思想比较自由的气氛中,诗人们可以从各方面汲取营养。李白信道,杜甫尊儒,王维崇佛。他们的不同信仰对于形成各自的诗歌风格起了重要的作用。

唐朝实行抑制门阀士族的政策,以科举取士,打破了门阀士族垄断政治的局面,使大批中下层庶族文人登上政治舞台。与此同时,文化也从少数士族文人手中转移到中下层庶族文人手中。这批在唐朝建国后成长起来的新人,有丰富的生活阅历,比较了解社会的实际、政治的利弊和民生的疾苦。他们有抱负、有见识、有能力,敢于冲破旧的藩篱开拓新的局面。盛唐文化实际上主要是这批新人创造出来的,盛唐气象也就是这批新人的气象。

(摘编自袁行霈《盛唐诗歌与盛唐气象》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.朝气蓬勃作为盛唐气象最突出的特点,既是盛唐诗歌独有的艺术风格,也是盛唐时代的性格特征。 |

| B.材料一认为,属于人民的作品才是有思想性的作品,而属于人民的作品多歌唱正面的东西,很少描述黑暗。 |

| C.李白的诗句“白发三千丈”“与尔同销万古愁”不仅仅在说愁之多、愁之长,更体现出形象的充沛饱满。 |

| D.在儒释道三教并行的唐代,诗人们可以多方面汲取营养,李白、杜甫、王维不同的诗风与其不同的信仰有关。 |

| A.屈原带着光明的展望来歌唱,他的《离骚》表现出强烈的追求理想、追求光明的倾向,是盛唐气象的源头和先声。 |

| B.盛唐气象是与大唐帝国政治、经济、思想、外交、艺术等相适应的文化风貌特征,“浑厚”是其鲜明的风格。 |

| C.长安是当时世界上最大的国际都会,许多外国人到中国来留学、供职、经商、求法、传教,盛唐气象因此形成。 |

| D.唐朝大批中下层庶族文人登上政治舞台、文化新人诞生,门阀士族长期以来垄断政治的局面因此被打破。 |

| A.莫愁前路无知己,天下谁人不识君?(高适《别董大》) |

| B.欲穷千里目,更上一层楼。(王之涣《登鹳雀楼》) |

| C.潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北固山下》) |

| D.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。(李商隐《夜雨寄北》) |

【小题5】请根据材料二,归纳概括盛唐气象的形成原因。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网