在一个由权力垄断大部分资源的社会当中,人们在政治观念上,多倾向于认同政治现实主义。这里的政治现实主义,简而言之,就是强权即公理。或者不如说,人们在暴力和利益的威胁和诱惑之下,无能或无力从道德上评价权力的对与错。这种政治观念,反映到现实生活当中,主要表现在两个方面:一是权力崇拜,二是政治冷漠。人们崇拜权力,大半基于利益的考量,但在此之外,亦将权力视为价值和意义的来源。而这里所谓的政治冷漠,特指人们在自身利益之外,无参与公共生活的能力和习惯。在这样一种情况下,一旦有人试图从道德的角度评价政治时,周围的人可能立马就问:你说这些,到底有什么用?

或许,在一定意义上,我们有关政治的言说,的确不能带来现实的改变。但我们不能就此认为,所有关于政治的言说都没有意义,更不能随时以有用/无用这一对概念来评价所有事务;我们须认识到,并非所有的人类活动,都能以这一对概念来评价。甚至,我们可以用更强的表述说,人类活动中相当大的一部分,其实在此概念框架之外。进而,我们可以认为,试图评价现实政治的对与错,有可能是无用的;但如果我们均认同政治现实主义,则一定是无望的。

基于正当的道德要求,公民有不服从的权利。但这种权利所带来的,不是一种以恶抗恶的仇恨与破坏,而是一种基于自由的表达和守护,并遵从一种真正的法律精神。如果我们将此公民精神,与意识形态做一比较,即可看出明显的差异。关于此点,刘莘在上引论文中指出:“……公民精神与意识形态的根本区别比它与物欲意识的区别要丰富得多:前者基于自由,后者基于对自由的限制;前者鼓励自我批判并欢迎他者的批判,后者限制自我批判并排斥他者的批判;前者认为普遍法权高于任何主义,后者认为某某主义高于普遍法权;前者追问社会结构的合理性根据及内容,后者规定政治权力的合法性来源及基础;前者通过追求社会基本结构的全面法权而实现自身,后者通过维系新旧内容的统一而捆绑自身。”简而言之,公民精神是一种开放的现代精神,而意识形态则带有极强的封闭性。

罗尔斯有言:“政治哲学的重点是公民社会,而不是政府。”沿着这一思路,中国政治哲学的任务即在于,为中国公民社会的诞生、运行和保持提供理论辩护,且在此过程中,为持有不同主张的公民进行公共对话提供平台,使他们能以理性沟通的方式,了解彼此的生活计划及政治诉求,从而为共建一个良序社会而努力。

(摘编自李文倩《政治哲学与当下思想界》)

【小题1】下列关于“政治现实主义”的表述,不符合原文意思的一项是( )

| A.政治现实主义生存的土壤是一个由权力垄断大部分资源的社会,在这样的社会中,人们在政治观念上多倾向于认同强权即公理。 |

| B.人们在暴力和利益的威胁和诱惑之下,无能或无力从道德上评价权力的对与错。一旦有人做出相关的评价,就有可能立马遭到置疑。 |

| C.政治现实主义反映到现实生活中,主要表现在人们基于利益考量的权力崇拜和在自身利益之外无参与公共生活的能力和习惯的政治冷漠。 |

| D.认同政治现实主义的人将权力视为价值和意义的来源,也可能认为试图评价现实政治的对与错的做法是无用的。 |

| A.人类活动中相当大的一部分,其实在有用/无用这一对概念之外。但如果我们全部认同政治现实主义,那我们的未来就无望了。 |

| B.公民有不服从的权力,这种权力基于正当的道德要求。它所带来的是一种基于自由的表达和守护,而不是一种以恶抗恶的仇恨与破坏。 |

| C.为中国公民社会的诞生、运行和保持提供理论辩护,为持有不同主张的公民进行公共对话提供平台,都是中国政治哲学的任务。 |

| D.在某种程度上,我们有关政治的言说不能以有用/无用这一对概念来评价。但我们不能就此认为,所有关于政治的言说都没有意义。 |

| A.公民精神基于自由,意识形态基于对自由的限制,公民精神与意识形态的根本区别比它与物欲意识的区别要丰富得多。 |

| B.公民精神鼓励自我批判并欢迎他者的批判,认为普遍法权高于任何主义;意识形态限制自我批判并排斥他者的批判,认为某某主义高于普遍法权。 |

| C.文章引用刘莘论文的内容,意在指出意识心态与公民精神的明显差异,简而言之,前者是一种开放的现代精神,而后者则带有极强的封闭性。 |

| D.中国政治哲学的任务包括使有不同主张的公民能以理性沟通的方式,了解彼此的生活计划及政治诉求,从而为共建一个良序社会而努力。 |

书香何来

张炜

文学阅读对于一个民族的健康是至关重要的,我们总是说要“建立书香社会”。书籍,真的是有香味的吗?

一般来说,我们年轻的时候,闻到的书香更多也更浓烈一些——许多人还记得好不容易得到一本书,喜欢得不得了,除了看,还要不断地嗅,觉得它真的是香极了。那时将纸页贴在鼻子上闻到的美好气息,并不完全是一种错觉。墨和纸张纤维的气息,那来自原野大地的气质被提留出来,吸进了肺腑,令人兴奋而愉悦。纸和墨都是好东西,是大地上长出来的阳光下的生命。大地上的植物经过很多环节,最后转化为书,也等于是另一种形式的开花结果。它的香味更深地藏在了里边,我们一遍遍读书,打开它,也就是在享受它的气息。

眼下我们谈到阅读难免会有一种忧虑,就是读者越来越少,以前那种万人争读的盛况已经不复存在,好像真的出现了阅读危机。其实,我们尽可以放心,这世上只要有人存在,就会有这种阅读,读者是永远存在的,人类这个与生俱来的嗜好并没有改变。问题在于其他,比如说阅读的形式改变了。网络上的小说一个月就能达到几十万几百万的点击量,杂志、报纸、书籍的出版也增加到前所未有的数量。一部长篇小说出版后,印数是一两万十几万不等,而放到网上,短短的时间内点击量就能达到几十万。这又使我们不免疑虑:纯文学作品在短时间里,会有几十万的阅读量吗?

原来,为数不少的人也就是用鼠标点开看一下,然后就走掉了。他们只是“到此一游”而已。有深度的阅读少了,浮光掠影的阅读多了。据统计,当下的纯文学印刷量已经比上世纪七八十年代翻了好几倍,而现代化的传播手段,教育程度的普及与提高,不同程度上使总的阅读量都较前大为增加了。看来对文学阅读的忧虑,主要是因为缺少高品质的阅读者。

现在的阅读大半是闻不到书香的。这除了因为匆促的浏览,不能感受文字深处的蓄藏,还因为更多是从荧屏上阅读的缘故。比起印刷的书籍,电子技术生成的文字离大地生长的意义相隔太遥远了。从荧屏上捕捉一些信息还可以,要慢慢揣摩文字就困难了。所以,现在知道很多消息的人随处可见,而保持了个人思考力的人却不多。大家都在说潮流中传来传去的见解,并没有多少自己的主意。看来我们从离开了书籍之后,也就从根本上告别了“书香”这个概念。

不过,当我们真的离开荧屏回到书籍,那又会怎样?现在打开一份杂志,翻阅书店或街摊上摆放的一些读物,情况也并不美妙。对不少人来说,这些读物里面会散发出刺鼻的气味。本来是很好的纸印出来的,应该有书的香气,可是由于上面印的是许多不洁的内容,等于藏纳了污垢,这让我们从哪里去找书香?

一个留恋美好阅读的人,除了自己要苦苦寻觅好书,还要同时忧虑这个世界。他常常想通过媒体表达自己的忧虑,可是渐渐发现这也是很困难的事情。因为实用主义盛行,到处是只问实利,不问手段。他们痛苦地发现,有许多人为了商业利益,正不断推广文化垃圾,而优秀之作却没什么影响力。那些适应商品社会游戏规则、沉醉其中的人会名噪一时,而那些深沉的阅读者,在群众中却显得很不合时宜。急功近利型的写作,让那些对时代对读者对自己都有承诺的人感到越来越疲惫,因为日复一日的磨损,无论对肉体还是精神,都是严重的消耗。

文明之地不是以金钱多少来界定的,幸福之地也不是这样来界定的。有人说庸俗与否只是个人的事情,并不妨害别人。其实哪有这样简单?庸俗的人一旦管理了一个社区,他就会让全社区按他的低级趣味运行,到处散发出庸俗的气味。这样的地方,我们还怎么能闻到“书香”?

所以很多人都有这样一个梦想:这辈子能到一个大地绿色蓬勃、人们手不释卷的地方去生活,那个地方不需要十分富有,但那里的人群是能够安静读书、不吵闹别人的。是的,爱读书的地方一般都是绿色较多的,日子也安稳富裕。说到底,书香扑鼻之地,也就是人类

【小题1】下列对文章内容的理解,最恰当的一项是( )| A.作者认为人们年轻的时候嗅觉灵敏,更容易闻到墨和纸张纤维的气息,感觉书“真的是香极了”。 |

| B.据统计,当下纯文学的阅读总量比以前大为增加,但这不意味着阅读质量也比以前大大提高。 |

| C.作者感叹当下社会“实用主义”盛行,产生的只有文化垃圾,严重消耗着人们的肉体和精神。 |

| D.文章在一定程度上呈现了当下人们阅读的现状,表达了作者对创造高质量的精神生活的忧虑。 |

【小题3】作者认为,从荧屏上阅读,难以慢慢揣摩文字。你是否同意这种看法?说明你的理由。

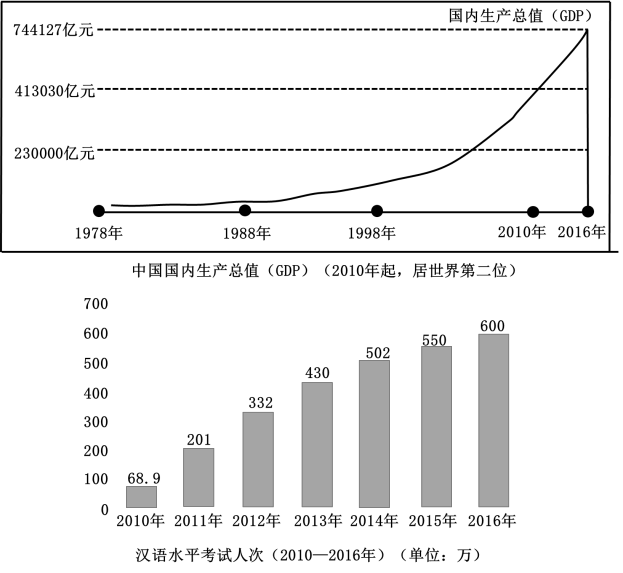

材料一:

2017年7月17日,在教育部、国家语委发布的《中国语言文字事业发展报告》(以下简称白皮书)中,关于我国通用语言文字普及规范、信息化建设、服务能力、语言文化传承等方面的状况都有了数据支撑。

普通话和规范汉字是我国的国家通用语言文字。“我国的普通话普及率已经从2000年的53%提高到2015年的73%左右,预计到2020年,普通话普及率将达到80%,这意味着中华民族几千年来‘书同文,语同音’的梦想将会实现。”白皮书主编、语用司原司长姚喜双介绍说。

2016年我国语言文字第一大研究热点就是服务“一带—路”建设的语言问题研究。“之所以说这是第一大热点,因为相关研究数量多,权威学者参与多,相关学术会议多,反映出学术界聚焦国家战略需求的家国情怀。”

2016年火爆荧屏的央视节目《中国诗词大会》约有4.86亿人次收看,成为继《中国汉字听写大会》以《中国成语大会》之后的又一文化品牌。这三个节目从字、词、篇的角度,展现了我国语言文字的魅力,体现了中华优秀语言文化的博大精深。

在云南省九河乡的普米族,除两名60岁以上的老年人汉语不熟练外,其余474名普米族人都能熟练使用汉语。同时,普米族人的母语意识近年也逐渐提高,一些家庭开始教孩子学习普米语。

调查显示,现今台湾大学生对简化字的理解度80%以上者已超过六成,阅读简化字书报刊物没有问题。香港已开展国家普通话水平测试20年,年均测试人数由1996年的141人次发展到2016年的7338人次。澳门2016年有387人次参加普通话水平测试,达历史新高。

汉语国际传播逐步推进,推进中华文化“走出去”。我国已在140个国家和地区建立了511所孔子学院和1073个中小学孔子课堂,全球参加汉语水平考试的考生达600万人次。

(摘编自《语言文字事业发展报告首次发布》)

材料二:

人类的一些种群长期生活在不同的地区,逐步分化出方言,最后形成独立的语言,语言的多样性由此形成。这是一个历史过程,至少需要1500年。因此语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息。要了解语言分化的历史,必须结合使用该语言群体的分化历史。

(摘编自《“语言保护”多人谈》)

材料三:

广告宣传中常见的用字错误:“绅士”误为“绅仕”。随着中产兴起,“绅士”一词大行其道,常现身广告中。香港明星黄宗泽今年当选了某时尚杂志评选的“新绅仕”,广告随处可见,但“绅仕”其实是“绅士”之误。“绅士”指有现代文明修养的男士,其“士”是对男子的美称,不能写作“仕”。“士”古代指未婚男子,也可做成年男子的通称,或做男子的美称;“仕”则作动词用,通常指做官。

(选自《咬文嚼字》公布2016年十大语文差错)

材料四:

报道中禁止使用“哇噻”“妈的”等脏话、黑话等。近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的“PK”“TMD”等(新媒体可用“PK”一词),也不得在报道中使用。近年来“追星”活动中不按汉语规则而生造出的“玉米”“纲丝”“凉粉”等特殊词汇,我社报道中只能使用其本义,不能使用为表示“某明星的追崇者”的引申义。如果报道中因引用需要,无法回避这类词汇时,均应使用引号,并以括号加注,表明其实际内涵。

(选自《新华社新闻信息报道中的禁用词和慎用词》)

材料五:

世界上有一个伟大的国家,她的每一个字(汉语)都是一首优美的诗,一幅美丽的画。这个国家就是中国。

——印度前总理尼赫鲁

材料六:

| A.有关我国通用语言文字普及规范、信息化建设等方面的情况,在《中国语言文字事业发展报告》中都有相关的数据。 |

| B.在港澳台,国家通用语言文字的推广成效显著:简化字在台湾得到一定程度的接受,香港、澳门参加普通话水平测试人数增长突出。 |

| C.服务“一带一路”建设的语言问题成为2016年我国语言研究第一大热点,是因为相关研究数量多,权威学者参与多,相关学术会议多。 |

| D.云南普米族有几百人熟练使用汉语,同时母语意识也开始提高,这表明我国在通用语言推广的同时,也重视汉语方言的传承。 |

| A.《中国语言文字事业发展报告》制订了计划,到2020年,我国普通话的普及率将达到80%,到时中华民族的“书同文,语同音”的梦想将会实现。 |

| B.央视节目《中国诗词大会》《中国汉字听写大会》等取得成功,这说明我国在语言文化品牌建设方面和优秀语言文化传承方面取得了一些成就。 |

| C.语言多样性的形成要经历漫长的历史过程,语言中保存了使用该语言族群的大量历史信息,该语言群体的分化历史决定了语言分化的历史。 |

| D.中产兴起,“绅士”一词常出现在广告中,但是某影响较大的广告宣传语中将常用字“绅士”误为“绅仕”,这反映出某些语文知识的欠缺。 |

| E.新华社规定,近年来网络用语中对各种词语进行缩略后新造的词语和在“追星”活动中不按汉语规则而生造出的特殊词汇,一律不得在报道中使用。 |

材料一:

近日,教育部公布了第二批1035所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校(以下简称“传承学校”),我市又有宁强县天津高级中学、南郑区城关小学、洋县青年路小学3所学校入选。至此,我市已有5所中小学获“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”称号。

在全国中小学开展传承学校创建活动,旨在全面贯彻落实党的十九大精神,以社会主义核心价值观为引领,根植中华优秀传统文化深厚土壤,传承中华文化基因,引导青少年学生在学习中华优秀传统文化艺术、参与丰富多彩的美育活动的过程中,培育深厚的民族情感,增强文化自信。

第二批传承学校体现了三个特点。一是实现了31个省(区、市)全覆盖,实现了城区、镇区和乡村学校的全覆盖。二是传承项目种类丰富。各地各校依托当地人文环境和历史文化传统,充分发掘传统文化资源,培育传承项目,形成“一校一品”“一校多品”。传承项目包括戏曲、书法(篆刻)、民族民间美术、传统手工技艺、民族民间音乐、民族民间舞蹈等多种类型,各级非物质文化遗产项目占比近55%。三是凸显育人特质。传承学校以教育教学为基础,积极探索开发校本课程。以实践活动为载体,开展丰富多彩的传统文化体验活动。以师资队伍建设为支撑,采取专兼职教师结合,聘请社会艺术工作者、民间艺人、非遗传承人进校园开展传承项目教育教学活动。以辐射带动为拓展,既要带动周边学校,又要辐射社区文化建设。以成果展示为助推,营造向真、向善、向美、向上的校园文化。

(摘自2018年2月7日中华人民共和国教育部网,有删改)

材料二:

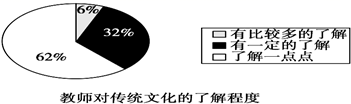

某杂志社进行了一次关于传统文化进校园的调查,部分调查结果如下:

图一

教师眼里导致活动开展困难的因素

图二

材料三:

2014年,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,要求把中华优秀传统文化融入课程和教材体系,有序推进中华优秀传统文化教育。

然而,传统文化进校园并不是一帆风顺的。轰轰烈烈的活动之后,不少学校发现,师资缺、涵养浅,碎片化、不系统,兴趣淡、重知识,课时紧、难安排,有活动、不持久,家校分、不整合……成为实践中几乎所有学校都要面对的问题。

弘扬传统文化,学校是最现场,课堂是主阵地,教师是基础。“教师本身的素养、人文价值,学术专业水平和教书育人的精神非常重要。仅从这三个方面来说,我们传统文化教育的师资仍很欠缺。”在中国人民大学国学院教授袁济喜看来,教师数量不足、内涵不够使系统的传统文化教育难以展开。

“当前,传统文化进校园以一种嵌入式、掺沙子式的模式开展,是对现有教育体制的有益补充,应该充分肯定这种进步。”在袁济喜看来,当下主要是在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等,要与现在的西式教育体系融合还需要一个过程。

(摘自2016年12月17日《中国教育报》,有删节)

材料四:

传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,学生的体会和感悟是最重要的,而学生精神层面要想有大收获,就需要结合文化进校园来总结反思。基础教育是普及教育,也是普惠性教育,校园文化要有活动设计方案,采纳师生中的“金点子”,扩大师生参与度。校园文化活动的目的不是比赛拿奖,少数特长生参加的活动虽然有“看点”,但受众面不广,要提供给更多学生锻炼成长的机会和平台。

从学理上而言,文化有“道”与“术”两个层面。“道”是理念,是文化的内核、本质;“术”是形式、方法。两者同属文化的一部分,而“道”承载的是价值观体系,关乎世道人心。抽去 “道”,文化将成为没有生命的空壳。两者孰轻孰重,毋庸赘言。

因此,传统文化进校园不是简单地开展一系列文体活动来“堆积”,不能仅仅停留在活动层面,而要不断挖掘校园文体活动的思想内涵,入心入脑来内化。校园文化其实也是一种和谐文化,师生爱校如家,学生才能爱护校园花草树木,不浪费水电;师生爱校如家,才能生生互爱,尊师爱生。和谐校园的核心是师生关系的和谐。和谐一旦成为一种校园文化,就能激活教育的潜力,成为促进教育教学发展的正能量。

传统文化教育在中小学语文、历史教材中体现最多,如古诗词欣赏、历史典故等。对于传统文化教育存在的“弱势”问题,要整合现有教材,结合师生需求,进行版块式的专题教育,形成有学校特色的校本课程,真正实现课程育人。

当前,“互联网+”浪潮如火如荼,要充分利用网络优质资源进行传统文化教育,来弥补师资不足的“短板”。

(摘自2017年12月6日《中国教育报》,有删改)

【小题1】下列对材料的分析和理解,不正确的一项是| A.戏曲、书法(篆刻)、传统手工技艺、民族民间美术等进校园是传统文化进校园,在学校中构建一种向真、向善、向美、向上、和谐的校园文化也是传统文化进校园。 |

| B.近年来,虽然优秀传统文化进校园活动遍地开花,但实践中很多学校都不同程度地出现师资缺、涵养浅,碎片化、不系统等问题。 |

| C.校园文化活动的目的不只是比赛拿奖,校园文化活动要提供给更多学生锻炼的机会和平台。 |

| D.虽然属于理念及文化的内核、本质的“道”和属于形式、方法的“术”同属文化的一部分,但“道”承载的是价值观体系,和世道人心相关,比“术”更为重要。 |

| A.材料一侧重介绍在全国中小学开展传统文化进校园活动的目的,并分别介绍了第二批全国中小学中华优秀文化艺术传承学校的特点。 |

| B.材料二表明,比较了解传统文化的教师较少,这有可能成为传统文化进校园的一个瓶颈;被调查教师都认为,课程设置是导致传统文化教育活动开展困难的主要障碍。 |

| C.材料三认为,当前传统文化进校园主要以嵌入式、掺沙子式的模式开展,虽然值得肯定,但不如在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等方式好。 |

| D.材料四侧重基层落实,主要从对传统文化进校园的总结反思、建设和谐校园文化、整合现有教材、充分利用网络优质资源等角度,来论述如何开展好传统文化进校园活动。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网