阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

一段时间以来,《典籍里的中国》等以中华优秀传统文化为题材的节目频频引发广泛关注,节目传递的中国魅力与中国风采令人眼前一亮。事实上,不只在国内,中华优秀传统文化在海外也有很高的接受度。如何在国际传播中挖掘优秀传统文化的魅力,更好实现传播效果的优化呢?那就是讲好中国故事。

要关注传统与现代的连接。想要讲好中国故事,离不开挖掘优秀传统文化的现代价值。中华优秀传统文化是中华民族的精神血脉,是各族人民在长期历史实践中互相交流融合并同其他文化不断交流互鉴而逐渐形成和发展起来的。中华优秀传统文化在当今时代仍具有积极意义,不仅可以为中国特色社会主义事业提供精神动力,也可以为国际社会贡献力量。

要构建艺术与生活的关联。文化的魅力在于精炼了生活的细节,而文化最终要反哺生活,对生活中的问题和困惑提供思考的方向。中华优秀传统文化的精髓,反映了中国人数千年来的生活实践,蕴含着一脉相承的发展理念、价值观念。因此,讲好中国故事,在传播优秀传统文化过程中解释今天中国人的生活理念和民族性格,可以产生润物无声的效果。

讲好中国故事,需要构建具有鲜明中国特色的传播体系,着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。其中,影响力、感召力、亲和力、说服力和引导力的挖掘,离不开对优秀传统文化和现实语境的结合,离不开借助新的传播技术手段的不断探索。当前,匠心与创新的助力,让越来越多展现中华优秀传统文化的尝试不断涌现,对中国故事魅力的挖掘也充满无限可能。

中国故事的魅力,不仅建立在美和感性之上,更建立在对于世界、社会与人的关系处理的智慧上。讲好中国故事——这种具备优秀传统文化基因的表达形式,挖掘优秀传统文化的魅力,在国际传播中如果能够有效传递,无疑将更有助于中国形象的提升。

(摘编自周庆安《挖掘优秀传统文化的魅力》)

材料二:

中华民族五千年文明历史孕育出的中国优秀传统文化,是中华民族最深沉的精神追求。深入挖掘根植于中华民族基因中的优秀文化特质,对其进行创造性转化、创新性发展,更好地同中国当代文化相融通,展示中国优秀传统文化的当代价值,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。

中国传统文化是伦理型文化,文化观念与价值观念、社会规范紧密相连,汲取其中优秀文化基因可以为社会主义市场经济的健康有序发展提供价值导向。市场经济实质上是一种“信用经济”,它与诚实守信的价值观存在天然的联系。传统文化强调“仁义礼智信”,“信”既是持家、兴业的重要行为规范,也是做人的内在道德要求。从市场主体角度而言,树立诚信意识,加强道德自律,确保市场经济交往活动中行为的道德稳定性,尤其在网络经济时代,诚实守信对市场中买、卖双方都是非常重要的品行;从市场秩序角度而言,建立诚信制度,将诚信融进社会主义法制经济中,充分发挥政府在市场经济中的辅助功能,建立完善的个人、企业、中介信用制度体系,保证市场竞争的公平性。中国传统文化中的和合思想、大同理念、自强精神等优秀基因,为社会主义市场经济发展提供了文化资源、精神力量。

中国传统文化的包容性、开放性、融合性特质使中华民族在世界文化多元格局下保持文化自信。汉唐时期佛教文化的传入,宋明时期阿拉伯文化、波斯文化的传入,中国文化不仅没有被削弱,反而在吸收借鉴外来文化精华的基础上再创中国文化的辉煌,以开放、包容的态度接纳,结合本民族文化进行转化,为外来文化打上中国烙印,进而为中国传统文化增添新的活力。中国传统文化发展至今,依旧保持着鲜活的创造力和强大的生命力,得益于中国文化包容开放、兼收并蓄的特质,使中华民族在西方文化霸权、文化渗透的背景下依旧能坚定文化自信,为世界文明多样性发展贡献中国力量。

中国传统优秀文化蕴含着解决当代人类面临问题的重要启示,堪为全球治理贡献中国智慧。经济全球化背景下,各国存在共同利益,中国传统文化倡导“博施众利”“正其义不谋其利”,秉持正确义利观,主张互利共赢,坚持将国家利益与国际利益统一;西汉时期中国曾开辟了联结中亚、西亚、地中海各国的“丝绸之路”,开展经济交往、促进文化交流,新时代我们提出了“一带一路”倡议,积极发展与沿线各国经济合作、文化交流,带动沿线经济发展,为发展中国家提供了一条走向现代文明的发展轨迹,为全球治理提供中国方案。

站在新的历史起点上,我们要以中国传统优秀文化为根基,秉持“海纳百川”的包容心态、“和而不同”的共处原则,尊重他国文明,增强世界文化之间的交流互鉴,吸收世界文明的先进成果,坚持本土化、民族化,注重弘扬中国传统文化的优秀基因,结合现实国情进行创造性转化、创新性发展,使绵延几千年的中华文明焕发恒久魅力,彰显中国传统优秀文化的现实意义和当代价值。

(摘编自史焕翔《中国优秀传统文化的当代价值》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项( )| A.讲好中国故事,可以从构建艺术与生活的关联构建具有鲜明中国特色的传播体系等方面着手。 |

| B.对生活中的问题和困惑提供思考的方向是文化对生活的反哺;精炼生活细节是文化的魅力表现。 |

| C.彰显中国传统优秀文化的当代价值,既要尊重吸收他国文明,更要坚持本土化、民族化的原则。 |

| D.中国传统文化所具有的包容性、开放性、融合性特质,有助于中国文化吸收借鉴外来文化精华。 |

| A.将优秀传统文化和现实语境相结合并借助新的传播技术手段不断探索,就能够讲好中国故事。 |

| B.中华优秀传统文化在海外有很高的接受度,这有助于挖掘优秀传统文化魅力,实现传播效果优化。 |

| C.当今中国提出“一带一路”倡议,原因就是传统文化倡导的“博施众利”“正其义不谋其利”。 |

| D.市场经济是一种“信用经济”,它与中华传统文化中强调的“仁义”这种价值观关系最为紧密。 |

| A.对中国优秀传统文化创造性转化、创新性发展,可以展示其当代价值,助力中华民族复兴。 |

| B.对中国优秀传统文化创造性转化、创新性发展,可为社会主义市场经济发展提供价值导向。 |

| C.对中国优秀传统文化创造性转化、创新性发展,可为中华民族保持文化自信提供有力支撑。 |

| D.对中国优秀传统文化创造性转化、创新性发展,可以为解决人类面临的问题贡献中国智慧。 |

【小题5】两则材料的主要观点是一致的——展示中国优秀传统文化的当代价值、挖掘优秀传统文化的魅力,行文的侧重点却不相同。请结合材料简要说明。

材料一:

今年全国两会期间,很多文化界代表、委员不约而同地谈到了国风国潮和文创产品的流行现状,并提出了新的方案和设想,反映出中华优秀传统文化越来越受到关注和重视。随着国风国潮受到普遍欢迎,与中华优秀传统文化相关的文创产品势必迎来更好的发展。而这些文创产品为什么能火爆出圈呢?

首先,重在文化创意。以2020年前后河南博物院推出的文创新品“考古盲盒”为例,把时下流行的“盲盒”概念和文物结合,带玩家在微型考古现场沉浸式体验考古的乐趣,实现了一加一大于二的效果。我们都知道,考古很重要的一个环节就是发掘遗物、遗迹,这个过程本身就是在探索未知,一铲子下去会挖到宝还是一无所获不得而知。这和市场上流行的潮玩“盲盒”的特征不谋而合,在万物皆可“盲”的市场环境下,“考古”与“盲盒”的结合简直是珠联璧合。“考古盲盒”的流行不仅让考古知识以及重要“文物”走进寻常百姓的生活,为静置在博物馆中的文物带来新生,促进中华文明的传承,而且还有效扭转了“盲盒”市场乱象,提高了“盲盒”的文化价值。优秀的文创产品,不是“打卡式”地生产,而是要打开思路,将文化元素进行整合与重组,在保证其文化元素不变味的基础上进行衍生与再创作。

其次,借力文旅融合。随着文旅融合的高质量发展,以文塑旅、以旅彰文的形势不断向好。各大景区尤其是重点文物保护单位纷纷在文创方面发力,带动了文创产品的消费。兵马俑摆件、象棋、书签、耳环,三星堆青铜面具冰激凌、青铜器图案口罩等等,受到广大游客的追捧。作为世界文化遗产,旺季时长城一天的游客量就达数万人,一句“不到长城非好汉”吸引了无数国内外游客到此打卡。长城文创早已成为一个响当当的品牌,已陆续推出爱国系列、励志系列、真我系列、节日系列等文创产品,将长城所代表的历史印记、文化自信、民族精神融汇发扬。

各级各类博物馆、美术馆、图书馆、文化馆、群众艺术馆、纪念馆、非物质文化遗产保护中心及其他文博单位通过文物普查等方式加强文化资源的梳理、发掘与开放,促进资源、创意、市场共享;发挥各类市场主体作用,与社会力量深度合作,打造文化创意品牌;通过跨界融合等提升文化创意产品开发水平,加强文化创意品牌建设和保护,不断推出出图精品,引领国风国潮。

(摘编自鲍建强《文创产品的出图密码何在》光明日报2022年03月)

材料二:

近日,文化和旅游部等8部门联合印发的《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》指出,要坚持把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,鼓励开发兼具艺术性和实用性、适应现代生活需要、符合市场消费需求的文化创意产品,再次强调了文创产品开发要有文化味,更要保证质量。

近年来,文创产品市场规模不断扩大,不时可见遮住表面图案便毫无差别的卡片式U盘、印上名画扫描图就溢价数倍的明信片……质量低劣、缺乏创意,反映出产品开发者借“文化”之名、行赚“快钱”之实的心理。文创产品尽管有较高的文化附加值,但首先是一种商品,质量是其底线,不论是文化文物单位,还是其他文创产品开发主体,都不能把“文化”当成产品质量低劣的“挡箭牌”。

文化文物单位要严选合作对象,竭力确保文创产品质量。与品质有保障的老字号或者大品牌公司“跨界”合作是一个有效办法,文化单位提供文化元素授权,企业则用精湛的技艺提供产品,二者强强联合,既增加了产品的文化附加值,又保证了产品质量。

同时,盗版问题严重困扰着文创产品的开发者和消费者,严格监管、加强知识产权保护势在必行。对文创产业出现的侵权盗版、胡乱授权等现象,政府和监管部门要“重拳出击”、严厉打击,这既是对开发者创作热情的保护,也是对消费者正当权益的维护,更是市场长期良性发展的前提。

(摘编自黄敬惟《文创产品:重“文”也要重“质”》人民日报海外版2021年10月)

材料三:

以博物馆、美术馆、图书馆、公园等为代表的文创生态发展与消费者的需求紧密相连。基于需求侧的中国文博文创消费调研报告中指出,消费者偏爱美食、饰品、文具等轻型文创产品,注重文创产品的“美、趣、品”。在购买文创产品时首先考虑的是品质、设计和趣味、历史感、美感和品位,而对价格便宜、生活实用的重视程度并不高。这表明相比市场上的普通商品,百姓对于文化文物单位文创的期许相对更高,在购买心理上更偏向于文化价值与创意价值,以追求更美、更有趣、更有品质的生活。

实体商店体验整体良好,商品展陈和服务是短板。消费者逛完文化文物单位的文创店后,对文创店的整体感受是75.1分,对店内商品的整体感受是75.5分,这个分值的含义是“还可以”“还可以更好一些”。而“商品展陈和导购服务让人舒服,购物体验好”的得分只有68.5,说明文化文物单位商店在空间氛围营造、购买体验与便利性上还应不断进行提升。

科技与文创融合前景看好。35岁以下的青年群体是虚拟文创的活跃人群,他们对各类高科技文创产品的兴趣非常高。常见的六类虚拟文创中,消费者更偏爱“清明上河图3.0”版为代表的科技互动展演和4D/5D体验影厅这种现场体验类科技展演活动。手机端的虚拟文创产品的整体偏好度也比较高,以博物馆掌上APP为代表的智慧博物馆最受青睐。“科技+文创”是今后发展的不二选择。

以博物馆为代表的传统文化是文博文创产品取之不尽用之不竭的创意源泉,中国百姓对于日用消费品的品质提升需求与对生活美学的重视是文博文创产品走入寻常人家的核心驱动。面对文博文创发展的蓝海,从消费者需求出发进行思考,才能做到对象化供给与精准化传播。

(摘编自《文化文物文创产品消费需求的九大特征》)

【小题1】综合三则材料内容| A.全国两会期间,很多文化界代表、委员对国风国潮和文创产品提出了新的方案和设想。 |

| B.随着文旅融合的高质量发展,以文塑旅、以旅彰文的形势不断向好。 |

| C.文化文物单位与品质有保障的老字号或者大品牌公司的“跨界”合作。 |

| D.科技与文创融合前景看好,青年群体对各类高科技文创产品的兴趣非常高。 |

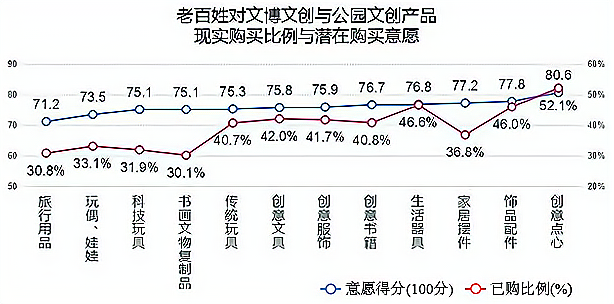

| A.消费者对传统的旅游纪念品类,如旅行用品、玩偶、玩具等,兴趣度不高。 |

| B.消费者最有意愿购买的为创意点心、饰品配件、家居摆件,说明文创产品与日常生活的结合应成为发力点。 |

| C.在所有文博文创产品中,与“创意”相关的品类更受百姓喜爱,表明创意才是文博文创产品的“灵魂”。 |

| D.消费者偏好文创商店、商业街区、艺术园区等购买渠道,可以看出文创产品的售卖与消费者的实际体验有关。 |

| A.将文化元素进行整合与重组,就可以保证在不变味的基础生产出优秀的文创产品。 |

| B.盗版问题严重困扰着文创产品的发展,这反映了产品开发者借“文化”之名、行赚“快钱”之实的心理。 |

| C.用好传统文化的创意源泉,增强百姓对生活美学的重视,文博文创发展便能做到对象化供给与精准化传播。 |

| D.设计者提升研发水平、监管部门做好监督管理、消费者饱有需求热情,多措并举,能够促进文创产品更好地发展。 |

材料一:

由《人民文学》发起的非虚构写作的倡导,得到了社会广泛的响应,有一批作家积极参与其中,陆续推出了自己的非虚构作品。非虚构写作的兴盛,对报告文学造成了强大的冲击,消解着报告文学的主体地位。首先是报告文学的受众接受度远不及非虚构写作。黄灯的《一个农村儿媳眼中的乡村图景》在网上首发阅读量就超过了10万,这种高阅读量就报告文学单部作品来说完全没有可能达到,二者受众接受度的差距一目了然。其次是在社会关注度上有冷热之分。非虚构写作总是在不断地制造出各种社会热点话题,引起全民的关注,并且延伸成为研究的课题,成为当下学术研究的聚焦点。再次是非虚构写作对现实的介入性在广度上超越了报告文学。非虚构写作将一切以现实元素为背景的写作都收入旗下,体现出一种开放性和亲历性。在非虚构写作潮流中,“野生的写手”遍地开花,体现了大众的参与性。由于是切身的经历与感受,情感和文字表达更具有强烈的感染力。这种普泛的介入性和可触的现实感是专业化写作的报告文学难以做到的,而这种切近生命感同身受的体验也更具有“带入性”,容易引发受众的共鸣。

除外部因素的影响外,报告文学目前面临的最大挑战来自自身。与非虚构作品越来越理直气壮形成鲜明对照的是,报告文学近年来显得有些失了底气,因为不论是报告文学作家,还是报告文学的研究者,正在失去对报告文学这一文体的充分自信,而文体自信的丧失正掣肘着报告文学这一文体的存续发展。

(摘编自蔚蓝《报告文学与非虚构写作的维度差异》)

材料二:

在“非虚构”并未流行之时,评论家们便已预言报告文学的消亡。理由也似乎十分充分:一是报告文学没有像小说、诗歌那样深广的传统根基,在急剧变化的社会环境下已经无法生存;二是既“报告”又“文学”的作品既会伤害报告又会伤害文学。第一点理由逻辑上便已经不能自洽,如果报告文学因为没有深广的传统根基便沦入消亡,那么同样为舶来品的“非虚构”又如何有信心在此间驻足。虽然报告文学是舶来之物,但在本土语境中并没有出现水土不服的现象,也是事出有因:报告文学既是写实传统的赓续,也是述史传统的现代表达。第二点理由又恰恰是报告文学的魅力所在,所言“伤害”不如说是一种周全,报告文学既有其报告性(新闻性),又有其文学性,这也是报告文学区别于新闻纪实、小说、散文等体载而独立门户的原因。

在和平年代及“非虚构”挑战下,报告文学是否已经丧失内在活力,这一质疑也似乎成为报告文学给“非虚构”让位的理由之一。马泰·卡林内斯库的《现代性的五副面孔》中说:“审美现代性意味着宏大叙事的解构,意味着平面化、琐细化、去深度。”这似乎预示承载着认识功能、教育功能的报告文学注定要被狂欢的现代主义抛弃。但现实是优秀报告文学作品的题材却呈现着多样姿态,如张子影的《试飞英雄》关注中国空军试飞员的忠诚无畏,纪红建的《乡村国是》记录脱贫攻坚的累累硕果。赵遐秋的《中国现代报告文学史》里说:“伟大的时代需要优秀的报告文学,优秀的报告文学产生于伟大的时代,正是伟大的时代推动了报告文学的发展。”在远离战火和号角的和平时代,仍有着不见硝烟的伟大,仍有着激荡卓越的不凡。报告文学在快餐化、娱乐化、媚俗化的文学生态格局中更显出严肃的庄重、真诚的悲悯。在解构的狂欢之中,报告文学将情感宣泄的碎片捡起,力图重新建构出深广和完整的时代面貌。

实际上,在现代主义的狂欢之下,焦虑感如影随形,人们比以往更加渴望生活的真实、生命的真实。但那些碎片化的信息、只言片语的评论,常常遮蔽真实,曲解真实。2019年年初咪蒙团队所写的“非虚构”作品《一个出身寒门的状元之死》被指造假,撕破了“非虚构”的堂皇。这时,长于个人经验叙事引起大众共鸣的“非虚构”应该意识到,自己的敌人并非报告文学,两者之间并非“鱼与熊掌不可兼得”的关系。借助新媒体蓬勃发展的“非虚构”为独立性摇旗,暗合现代主义“忠于当下鲜活的个人经验”的命题;但这也意味着在某些时候,“非虚构”极力逃离主流,刻意回避积极,从而陷入消极悲观等情绪之中,借渲染以共情,点燃更广的社会负面情绪,而报告文学却常可“以光明的心地和远大的眼光”安抚个人的焦虑和不安。

从“非虚构”的发展之中,报告文学也应取其长处,躬亲自省。在宏大叙事之中如何避免陷于“言不及物”的尴尬境地,以及在媚俗和颓废猖獗的名利场中如何自持,这是新的挑战,也是新的机遇。无法引起共鸣的“言不及物”的尴尬,一来可能是因为大而空的书写内容无法切中肯綮,二来可能是呆板滞塞的书写方式不够形象生动。这两点恰恰丢失了报告文学新闻性和文学性并重的文体原则。“非虚构”的警钟敲响,正是报告文学的自救契机。介入生活,落到实处,宏大而不夸张,载道而不说教,回归初心和本真。

(摘编自丁佳雯《在“非虚构”挑战下的报告文学》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.报告文学既有新闻性又有文学性,这是报告文学优于新闻纪实、小说、散文等体载的原因。 |

| B.受众接受度高、关注度高和对现实的介入度广决定了非虚构作品的理直气壮;与之相反,使报告文学底气不足。 |

| C.如果没有《人民文学》倡导“非虚构”写作从而引起热烈响应,报告文学的主体地位也就不会被“非虚构”写作消解。 |

| D.材料一中提到的“非虚构写作对现实的介入性”,与材料二中提到的“非虚构”“长于个人经验叙事”,两者内涵相同。 |

| A.报告文学传到中国后,延续了中国的写实传统和述史传统,并非如一些评论家所说的那样,没有深广的传统根基。 |

| B.报告文学在宏大叙事中,要正视并纠正自身“言不及物”的问题,也需要克服外部名利场的不良影响。 |

| C.文中例举“非虚构”作品《一个出身寒门的状元之死》受到批评的用意是,以此证明人们渴望生活及生命的真实的观点。 |

| D.报告文学要认准“介入生活,落到实处,宏大而不夸张,载道而不说教”这个方向和目标,否则难以自救。 |

| A.作家丁晓原:“人生历程丰富多彩,个体生命跌宕起伏,报告文学关注其中的故事性、传奇性,会使叙事充盈饱满。” |

| B.艺术评论家:“作家要立足生活的真实,因为艺术的真实来源于生活的真实,没有真实的生活,就没有艺术的真实。” |

| C.美国学者索尔·贝娄:“现代主义在形式上千变万化,传统的现实主义再也无法深刻地表现现代人复杂的生活。” |

| D.作家胡平:“报告文学能够写实、写全时代精神,弘扬正确的价值观,并促进对历史真相与历史现象的还原和反思。” |

【小题5】有人说:“非虚构作品是报告文学消亡的推手。”你同意这种观点吗?请结合材料谈谈你的看法。

材料一:

以人情来解读中国日常社会,首先意味着这个社会的现实基础是家庭或者亲人。中国传统社会是一个以家、族、宗及村落所形成的网络社会,聚族而居构成了网络社会中的成员的血缘和地缘关系,通常叫做“乡亲们”。当然,有血缘和地缘的关系并不因此互相之间就没有矛盾或者冲突,但因为该网络突出了人情的重要性,从而使得矛盾与冲突发生的方式发生改变,比如不能正面冲突或公然决裂,而是面和心不和,彼此有很多积怨,但不到万不得已,始终维持着表面和谐。“亲情”的意思不适用于宗亲以外的人际关系,所以从更广泛的意义上讲,“人情”就更为适合于表达更多场景中的关系运行。人情,作为中国社会的现实基础,还具有更加一般性的含义,用来表达中国人对世态或者人世间的认知,比如天理人情、风土人情、人情世故等。总之,所谓“人情”是对中国人人性、人格与关系的基本理解。

人情处于地方网络中,也可以合并起来叫做“人情网”,这其中一个非常重要的前提条件就是这张网的相对稳定性。当然,从实际情况来看,人情网越封闭越好,因为在此网中所发生的人情必须要有回报,虽然这个回报无法预期,但不能没有。一旦一种交往中的助人行为不是人情的意思,那么我们就必须换做其他概念来表达,比如捐助、施舍或者慈善。所以人情一定要有针对性的回报,谁报答谁,谁欠谁,都很清楚。正因为人情网比较稳定,因此如果一个人情这辈子还不了,也可以下一代来偿还。如果人情网不那么稳定,其中的成员处于社会流动中,也就是说,需要报答的人或者欠人情的人都离开了,那么人情运行也就解体了。当然,作为一种文化观念,在现代社会,人群的确发生了比较大的社会流动。这个时候,我们就得看一看家乡观念或者原有的网络是否还存在。如果是存在的,那么一个人或一个家庭虽然整年都在外面流动,比如打工、上学或移居城市,但他在一些特定的时候还是要回到家乡,比如春节的含义就非常重大,这是中国人回家的日子。很多情况下,无论一个人流动到多远的地方,他都会在春节之日回到他的家乡,那里有他的父老乡亲,也有“拜年”活动,人情网中的成员都需要通过此时段的人情往来来稳定其网络。如果一个移居外地者,无论如何都不再回到家乡,那么就等于宣告这里的人情没有了。

(摘编自翟学伟《中国人的人情与面子》)

材料二:

血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了。生,也就是血,决定了他的地。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的树苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的一种反映,区位是社会化了的空间。我们在方向上分出尊卑:左尊于右,南尊于北,这是血缘的坐标。空间本身是混然的,但是我们却用了血缘的坐标把空间划分了方向和位置。当我们用“地位”两字来描写一个人在社会中所占的据点时,这个原是指“空间”的名词却有了社会价值的意义。这也告诉我们“地”的关联派生于社会关系。

在人口不流动的社会中,自足自给的乡土社会的人口是不需要流动的,家族这社群包含着地域的涵义。村落这个概念可以说是多余的,儿谣里“摇摇摇,摇到外婆家”,在我们自己的经验中,“外婆家”充满着地域的意义。血缘和地缘的合一是社区的原始状态。

亲密的血缘关系限制着若干社会活动,最主要的冲突和竞争;亲属是自己人,从一个根本上长出来的枝条,原则上是应当痛痒相关,有无相通的。而且亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的,因之在授受之间无法分一笔一笔的清算往回。亲密社群的团结性就倚赖于各分子间都相互的拖欠着未了的人情。在我们社会里看得最清楚,朋友之间抢着回帐,意思就是要对方欠自己一笔人情,像是投一笔资。欠了别人的人情就得找一个机会加重一些去回个礼,加重一些就在使对方反欠了自己一笔人情。来来往往,维持着人和人之间的互助合作。亲密社群中既无法不互欠人情,也最怕“算账”。“算账”“清算”等于绝交之谓,因为如果相互不欠人情,也就无需往来了。

社会生活愈发达,人和人之间往来也愈繁重,单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。于是“当场算清”的需要也增加了。货币是清算的单位和媒介,有了一定的单位,清算时可以正确;有了这媒介可以保证各人间所得和所欠的信用。“钱上往来”就是这种乐意当场算清的往来,也就是普通包括在“经济”这个范围之内的活动,狭义的说是生意经,或是商业。

从街集贸易发展到店面贸易的过程中,“客边”的地位有了特殊的方便了。寄籍在血缘性地区边缘上的外边人成了商业活动的媒介。村子里的人对他可以讲价钱,可以当场算清,不必讲人情,没有什么不好意思。所以依我所知道的村子里开店面的,除了穷苦的老年人摆个摊子,等于是乞丐性质外,大多是外边来的“新客”。商业是在血缘之外发展的。

(摘编自费孝通《乡土中国·血缘和地缘》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不符合文意的一项是( )| A.聚族而居构成了人们的血缘和地缘关系。被叫做“乡亲们”,表明中国传统社会是一个以家、族、宗及村落所形成的网络社会。 |

| B.“人情网”具有相对的稳定性,往往是越封闭越好,因为在人情网中发生的人情必须要有回报,虽然无法预判这个回报的具体时间。 |

| C.我们已然能够在方向上分出尊卑并形成血缘坐标。虽然空间本身是混然的,但是我们可以用血缘的坐标把空间划分出方向和位置。 |

| D.“当场算清”的需要增加了,说明单靠人情不易维持相互间权利和义务的平衡。“钱上往来”之后,人和人之间往来的负担加重了。 |

| A.中国人人性、人格与关系,基本内核就是“人情”。家族内靠亲情,社会上靠人情,这就保证了社会的和谐发展。 |

| B.我们可以运用诸如捐助、施舍或者慈善等活动,来改变落后的人情交往的模式,因为有的人情债,几代人都还不清。 |

| C.在亲密社群中,“算账”“清算”就相当于绝交。人们只要有不再往来的需要,也就彼此谁也不欠谁的人情了。 |

| D.村子里的人不必跟寄籍在血缘性地区边缘上的外边人顾及人情,在商业活动中,可以通过讲价来当场结算,这很自然。 |

| A.贫居闹市无人顾,富在深山有远亲 |

| B.山川异域,风月同天 |

| C.远亲不如近邻 |

| D.亲不亲,故乡人 |

【小题5】每年到春节的时候,各地都会出现“春节回乡潮”,你如何看待这种现象?请结合材料简要回答。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网