阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:祖国是人民最坚实的依靠,英雄是民族最闪亮的坐标。歌唱祖国、礼赞英雄从来都是文艺创作的永恒主题,也是最动人的篇章。我们要高扬爱国主义主旋律,用生动的文学语言和光彩夺目的艺术形象,装点祖国的秀美河山,描绘中华民族的卓越风华,激发每一个中国人的民族自豪感和国家荣誉感。对中华民族的英雄,要心怀崇敬,浓墨重彩记录英雄、塑造英雄,让英雄在文艺作品中得到传扬,引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,绝不做亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的事情。要抒写改革开放和社会主义现代化建设的蓬勃实践,抒写多彩的中国、进步的中国、团结的中国,激励全国各族人民朝气蓬勃迈向未来。

坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用。历史是一面镜子,从历史中,我们能够更好看清世界、参透生活、认识自己;历史也是一位智者,同历史对话,我们能够更好认识过去、把握当下、面向未来。“观古今于须臾,抚四海于一瞬。”没有历史感,文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想。文学家、艺术家要结合史料进行艺术再现,必须有史识、史才、史德。

历史给了文学家、艺术家无穷的滋养和无限的想象空间,但文学家、艺术家不能用无端的想象去描写历史,更不能使历史虚无化。文学家、艺术家不可能完全还原历史的真实,但有责任告诉人们真实的历史,告诉人们历史中最有价值的东西。戏弄历史的作品,不仅是对历史的不尊重,而且是对自己创作的不尊重,最终必将被历史戏弄。只有树立正确历史观,尊重历史、按照艺术规律呈现的艺术化的历史,才能经得起历史的检验,才能立之当世、传之后人。

(摘自习近平《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》)

材料二:英雄者,国之干,族之魂。同英雄伟大动机相伴随的,往往是伟大的社会效果。英雄烈士不仅以其顽强抗争推动了历史进步,更以其坚定信念、无畏气概和高尚人格,充实了民族的精神殿堂。透过长征将士,人们惊叹于“人类的精神一旦唤起,其威力是无穷无尽的”;走近抗战军民,人们感佩于“一寸山河一寸血”;品读革命故事,人们更深刻理解为什么中国“一定有一个可赞美的光明前途”。回望历史的天空,正是无数先贤英烈,挺立起民族精神的万里河山。对于“谁是最可爱的人”这样的历史之问,无论任何时候,我们的回答都不应有改变。

行程万里,礼赞英雄从来都是最动人的乐章。然而社会转型期,总有奇谈怪论制造杂音噪音,混淆世人的历史认知。或是以“还原真相”“历史揭秘”之名,行曲解历史、虚无价值之实;或是以审丑、炫丑为能事,通过诋毁英雄、嘲弄高尚来哗众取宠、从中牟利;或是宣扬、美化侵略战争,损害国家尊严,伤害民族感情。历史观、英雄观如果扭曲了,轻则精神缺钙、是非颠倒,重则思想滑坡、国家崩溃。李大钊在100多年前就指出,“故历史观者,实为人生的准据,欲得一正确的人生观,必先得一正确的历史观。”先有数典忘祖,后有祸起萧墙,历史上、国际上不乏这样的案例。

《旧唐书》中说得好,“但立直标,终无曲影。”崇尚英雄才会诞生英雄,争做英雄才会英雄辈出。新的历史时期,从以各种形式纪念英烈、表彰先进、慰问英模到健全党和国家功勋荣誉表彰制度,尊崇英雄、褒奖英模已成为一项国家大事。抹黑英雄、虚无历史注定不得人心,近年来,各界人士抨击曲解历史、恶搞先烈、侮辱英雄的错误言行,让英雄形象更为生动,让公众认知更为深刻,浚通了民族的精神血脉。新的时代,我国颁布并正式施行了英雄烈士保护法,以法律形式“布大信于天下”,为全社会唱响新时代见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的正气歌,注入强劲正能量。

“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”无论是卫戍边疆安宁、挺立抗灾一线,还是养浩然之气、励鸿鹄之志,和平年代同样需要英雄情怀。民族复兴的关键一程,更加迫切呼唤群英荟萃,更加需要激荡雄风浩气。没有革命英雄主义,成就不了英雄军队;没有英雄气质,塑造不出英雄国家。英雄是鲜活的价值观,是无比珍贵的精神富矿。礼赞英雄、学习英雄,高举英雄烈士们传递过来的火把,新时代的英雄史诗将由我们这一代人书写。

(摘编自李斌《崇尚英雄才会诞生英雄》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.礼赞英雄是文艺创作的主题,创作英雄形象不仅要注意文学语言,更要借英雄形象引导人民树立正确的价值观。 |

| B.历史帮助我们认清世界和自我,但文学艺术家可以凭借想象描写历史,没有必要完全还原历史的真实。 |

| C.红色文学经典可以成功地塑造英雄,也可以使广大读者受到启迪;但错误的历史观和英雄观可能造成思想滑坡、国家崩溃。 |

| D.英雄烈士保护法的正式施行,就是要以法律的形式为全社会唱响礼赞英雄的正气歌,注入强劲的正能量。 |

| A.材料一与材料二都谈到了关于英雄创作和历史的关系,不过二者论述的重心并不相同。 |

| B.文学创作既要从历史中汲取养料,体现中华文化的精髓,也要不断吸取外来文化的精华。 |

| C.社会转型期容易产生一些驳杂的思想,只有树立正确的历史观,才能形成正确的人生观。 |

| D.英雄烈士保护法实施的目的就是对那些有曲解历史、恶搞先烈等错误行为的人加以惩罚。 |

| A.红色经典给读者留下了许多耳熟能详的英雄人物,如刘胡兰、董存瑞、邱少云、赵一曼等。 |

| B.革命小说《红岩》的作者罗广斌、杨益言都曾被关押在渣滓洞监狱,他们是这段历史的亲历者。 |

| C.抗日神剧艺术性地塑造了无所不能、无往不胜的抗战英雄,提高了我们的民族自信心。 |

| D.《青春之歌》《林海雪原》《铁道游击队》《红星照耀中国》等作品成为一代人难忘的记忆。 |

【小题5】如何正确看待英雄人物?请结合材料谈谈你的看法。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

2022年9月,《诗经心读》一书首发式在广州购书中心举行,作者柳恩铭博士一直是中国优秀传统文化教育的极力倡导者。

羊城晚报:《诗经》是传统教育的启蒙教材,《诗经》适合今天的学生阅读吗?

柳恩铭:《诗经》作为人类最伟大的教育家孔子开创的“诗教”教材,养分十分丰富。发端于《诗经》的诗教属于感性教育、艺术教育、审美教育,其伦理、思想、价值等通过诗歌艺术直指人心、人性,让生命浸润诗歌的灵性和智慧。《诗经》中包含的美学意蕴、文学精彩、史学价值、伦理学情怀、社会学思考、政治学智慧以及哲学方法论等等,无一不是涵养性情、铸造灵魂的养分。《诗经》作为人类“文化轴心时代”留下的经典作品,无论什么年龄的人读都是可以的。对于小学低年级甚至学前的孩子,我建议以亲子共读或者师生共读的方式读《诗经》,以诵读为主,让孩子对诗歌有一个初步的感知和认知,接受一种富有节奏感、韵律感的审美教育。这种教育让孩子内心柔软,也让孩子富有生命的爆发力,或许这种爆发力要在很多年以后才出现。

《诗经》作为诗歌的起点,伦理的原点,文学的源点,美学的基点,在任何时候、任何年龄段读都不过时。

羊城晚报:很多家长都知道阅读《诗经》《论语》等经典的重要性,有的家长趁孩子年龄小记忆力好,强制让孩子把《三字经》《弟子规》《诗经》等背下来。对此,您有什么好的建议?

柳恩铭:能够在理解的基础上,哪怕是初步理解的基础之上,再诵读,再背诵,就是一种有效的教育。孔子教《诗经》“皆弦歌之”,全部配乐,全部歌唱,那是多么唯美的教学,学生不喜欢才怪。亲子诵读非常美,家长要发自内心地去感受《诗经》的美,带着孩子一起有感情地诵读,这是两个灵魂的同频共振,这种效果非常好。就是在这种心领神会的、陶醉其中的诵读、朗诵过程中,孩子学会了言语,学会了文学,学会了相处,学会了相爱,学会了观察,学会了表达,实现了伦理的传承,思想的沉淀,情怀的构建。这种方式比现在一般教师空洞说教的效果要好无数倍。诗教的教材不局限于《诗经》,楚辞、唐诗、宋词、现代中外诗歌的典雅作品,都是当代诗教课程的范畴。

羊城晚报:广州目前在大力建设“中国诗歌之城”,对此,您怎么看?

柳恩铭:把“诗歌之城”的建设作为文化强市建设的基础工程,是市委市政府高瞻远瞩的战略选择,是增强文化自信和提升文化软实力的有效策略。建设“诗歌之城”,把诗心、诗情、诗性植根于市民心中,让市民有梦想,有理想,有信仰,能体现城市的文化软实力。

诗教的特点是什么?就是给人诗和远方。诗是“兴、观、群、怨”,它最重要的作用就是以艺术的方式让生命能够灵动,让生命能够有温度。这就是诗的教育和其他理性的教育的最大区别,因为它是艺术的,是动态的,是审美的,甚至是唯美的。诗可以让人有诗心、诗情和诗性,让教育有灵性。远方就是由诗而拓展开去的人们对未来的梦想、理想和信仰。

诗和远方,前者是感性的,后者是理性的;前者是眼前的,后者是未来的。一个民族、一个城市,每一个市民都有诗和远方的时候,或许他们不再浮躁,或许他们不再焦虑。我想,这就是广州创建“诗歌之城”最大的意义所在。

(摘编自《专访〈诗经心读〉作者柳恩铭:读诗滋养心灵,滋润生命,涵养诗和远方》)

材料二:

如果说《论语心读》是柳博士十年磨一剑的心血之作,《诗经心读》则是柳博士十年又磨一剑的真情之作。没有读柳博士的《诗经心读》,我总觉得《诗经》离我们大众太遥远,大众读不懂,也不愿意去读。读完柳博士的《诗经心读》,我才明白了孔子整理、删定、编写《诗经》,成三百篇,“一言以蔽之,曰思无邪”的诗教真谛,理解了《诗经》兴、观、群、怨的教育价值,明白了明代理学家王阳明先生对童蒙教育提出的“诗歌启情志”一语的真谛。

《诗经心读》开创了一种普通人愿意读也读得懂的经典阅读方法。长久以来,《诗经》都是以其高冷的面貌、久远的历史与今天隔绝,与大众隔绝,是专业研究经典,不是大众普及读物。这一方面是因为经典的语言文字阅读让人望而生畏,另一方面是今人无法进入古人的情感世界,难以体会诗歌传达的情感和情绪。而以往的注本多侧重语言文字的专业解读,鲜有如柳博士这般用生命、用心灵、用情感去破解、阐释、赏析和领悟每一首简短诗句背后的情感与思想。柳博士以丰富的人生经历、广博的阅读经验、深邃的思想、真诚的态度为今人进入《诗经》经典世界,架设了一座理解之桥、沟通之桥。我想,自《论语心读》以来,柳博士开创了一种面向社会大众的经典阅读方法。这种方法证明,传统经典,哪怕是《诗经》这样的经典,都是可以被普通大众接受并喜欢的。

《诗经心读》可以作为当代人的恋爱教程、婚姻宝典,为中国人进行恋爱启蒙教育。《诗经》中“国风”部分,大部分是有关恋爱婚姻主题的民歌。这部分诗歌,过去经学家们都曲解为后妃之德类的道德教化题材,其解读缺乏生命的热度和温度,充满腐朽的老学究气。后代注解的学者们也都难以跳出传统解读的桎梏,不敢或者羞于大胆讨论爱,宣传爱。柳博士调动自己全部的人生经验和非凡的人生智慧,引导读者穿越历史时空,走进《诗经》那些活泼生动、充满无限生命力的少年的情感世界里。于是,读者日渐冷漠的内心也开始变得火热,心底里不由得发出感叹,真爱是如此美好!

《诗经心读》体现出作者无处不在的教育情怀与育人信念。读过《论语心读》的朋友们肯定深有体会,《论语心读》是众多《论语》注本中一个独特的存在,成为最能打动普通读者、最能走进大众心里的经典。今天,作者在《诗经心读》中依然怀着这样一种初心和使命:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”希望通过重新注解经典还原其本身的现代性人文价值和教育价值,重新再现经典的美育功能、德育教化功能、伦理教育功能、价值引导功能。

(摘编自李香平《论经典的教育价值——读〈诗经心读〉有感》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.柳恩铭认为诗教是有灵性的教育,和其他理性的教育相比,它是艺术的,是动态的,是审美的,甚至是唯美的。 |

| B.柳恩铭认为家长只要带着孩子一起有感情地诵读,就一定能产生两个灵魂的同频共振,取得非常好的效果。 |

| C.柳恩铭认为比起楚辞、唐诗、宋词、现代中外诗歌,《诗经》更适合作为当代诗教课程的教材,更能实现当代诗教的创造性传承。 |

| D.《论语心读》是众多《论语》注本中最成功的,它已成为最能打动普通读者、最能走进大众心里的经典。 |

| A.明代理学家王阳明先生对童蒙教育提出的“诗歌启情志”一语的真谛,作者通过阅读《诗经心读》明白了这一点。 |

| B.《诗经》等经典与当今大众产生隔阂,是因为经典的语言阅读理解起来有难度,也因为今人无法理解古人的情感。 |

| C.过去的经学家经常把《诗经》中大部分有关恋爱婚姻主题的民歌曲解为道德教化题材,而后代为《诗经》做注解的学者们则能跳出传统解读的桎梏,敢于大胆讨论爱,宣传爱。 |

| D.柳博士创作《诗经心读》,是希望通过重新注解经典还原其本身的现代性人文价值和教育价值。 |

| A.但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。 |

| B.谁言寸草心,报得三春晖。 |

| C.厌听啼鸟梦醒后,慵扫落花春尽时。 |

| D.海岳尚可倾,吐诺终不移。 |

【小题5】如何推动中国优秀传统文化的传承?结合材料谈谈你的看法。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

中华民族具有百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。

中华优秀传统文化有很多重要元素,比如,天下为公、天下大同的社会理想,九州共贯、多元一体的大一统传统,修齐治平、兴亡有责的家国情怀,厚德载物、明德弘道的精神追求等,共同塑造出中华文明的突出特性。

中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。这充分证明了中华文明具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力。深厚的家国情怀与深沉的历史意识,为中华民族打下了维护大一统的人心根基,成为中华民族历经千难万险而不断复兴的精神支撑。中华文明的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。

党的十八大以来,党中央在领导党和人民推进治国理政的实践中,把文化建设摆在全局工作的重要位置。经过这些年的不懈努力,文化传承发展呈现出新的气象、开创了新的局面,社会主义文化强国建设迈出坚实步伐。

在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。

(摘自习近平《在文化传承发展座谈会上的讲话》)

材料二:

陕西文物资源丰富,为探明“何以中国”,揭示文化传统,讲好中国故事,陕西考古人孜孜不倦。

陕西省文物局近日发布最新成果——黄河流域发现百万年连续古人类文化遗存。“新发现拓展了黄河流域古人类生存演化的时空框架,更加有力地实证了中华文明的突出连续性。”陕西省文物局党组书记、局长罗文利说。

多年来,陕西持续助力中华文明探源工程,石峁遗址、半坡遗址、秦始皇陵等11项考古项目入选中国考古学大会公布的“百年百大考古发现”。踏入三秦大地,游客可以在宝鸡青铜器博物院寻找最早记载“中国”一词的青铜器;到秦始皇帝陵博物院修复现场观看被历史磨损的文物重现光彩……

华灯初上,夜游西安,大明宫含元殿辉煌再现,玄奘西行地图徐徐展开……在大唐不夜城,只需戴上AR眼镜,这些绮丽景象便会呈现在眼前。大雁塔南广场“丝路曼舞”正在上演,忧若敦煌飞天降临人间,大雁塔下的古诗词街,灯火阑珊之时,诗词璀璨满树,移步易诗,总会找到自己喜欢的诗句,上演中国式浪漫。

“长安复携手,再顾重千金。”开放三秦,用厚重的文化和蓬勃的发展邀请八方来客,共赴千年之约。

(摘编自《人民日报》《陕西扎实推进文化传承发展》)

材料三:

在大运河、长城和西山永定河沿线,汇聚着众多历史文化资源。如何保护好、利用好这些历史景观和文物瑰宝,是城市建设与发展面临的一项重要任务。

近年来,北京持续加强大运河遗产保护和国家文化公园建设,挖掘运河文化特色,取得明显成效。如今,在位于北京市昌平区的大运河源头遗址公园,九龙泉里“九龙戏水”的景观重现,公园布设的大运河源头历史文化展以龙泉禅寺为建筑主体,通过互动屏幕等科技手段,以河之源、都之源、城之源为文化轴,展现运河源头白浮泉的历史变迁和文化承载,充分讲述“运河源头”的故事。北京段长城是中国有长城分布的15个省、自治区和直辖市中保存最完好、工程最复杂的段落。古北口长城是京北长城中最为精华的部分,镇域内现存长城主要包括司马台、五里坨等五个城段。为将这些长城点段更好展示给民众,古北口镇结合区域资源先后打造了胜利之路、国歌长城、壮美山河三条主题旅游线路。

西山永定河文化带作为北京三条文化带之一,自然风光灵秀天成,文化遗产厚重密集,文化脉络贯通古今。如今,作为西山永定河文化带的重要承载之地,北京市石景山区推进瞭仓数字藏品博物馆等一批“类博物馆”建设与培育,多元展示石景山区历史与现代、文化与科技相互交融的特色。三山五园艺术中心落户三山五园腹地——畅春园西花园旧址,目前该中心已进入布展阶段,包括海淀历史展、沉浸式数字展、文物引进展等,将对公众开放;首钢园区昔日的工业遗存正在焕发活力,成为“网红打卡地”,而以新首钢为引领,巴威——北锅、石热等“京西八大厂”全面复兴……一系列建设成果,彰显古都新韵。

(摘编自中国新闻网《古都风韵彰显,三条文化带“点亮”北京城市文脉》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中华文明具有悠久的历史,全面深入的了解中华文明历史是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要前提。 |

| B.我国文化传承发展呈现新气象、开创新局面,社会主义文化强国建设迈出了坚实步伐,这为人类文明发展提供了中国经验。 |

| C.三秦大地重现文物光彩,上演中国式浪漫,邀请八方来客赴千年之约,主要得益于多项考古项目入选“百年百大考古发现”。 |

| D.三山五园艺术中心将对公众开放,首钢园区工业遗存成为“网红打卡地”,这些建设成果点亮北京城市文脉,彰显古都新韵。 |

| A.材料一第二段运用举例论证,意在证明优秀传统文化塑造中华文明的突出特性这一观点。 |

| B.材料二与材料三都谈到了中华文明突出的连续性特点,不过二者论述的切入点并不相同。 |

| C.材料三开门见山,指出如何保护和利用好历史文化资源是城市建设与发展面临的重要任务。 |

| D.材料三认为,古北口镇精心打造主题旅游线路,目的是将这些长城点段更好的展示给民众。 |

| A.早在新石器时代,中华先民就开始栽培粟和黍,研究烧制陶器,用于存放、蒸煮等食物。 |

| B.北魏第一个洞窟—259窟中,中原的人字批顶和印度融入西域的中心塔柱雏形和谐共存。 |

| C.明朝航海家郑和七下西洋,所到之处没有杀戮、抢劫,而是给各国送去茶叶、丝绸等礼物。 |

| D.从距今至少3600年的甲骨文到篆书、隶书、楷书,汉字的字形和读音的演变皆有迹可循。 |

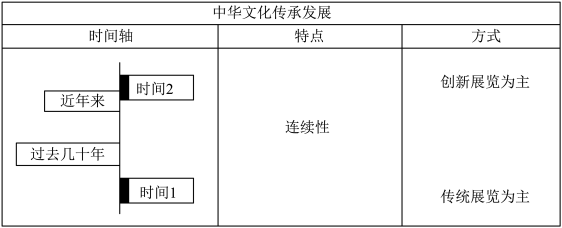

| A.在历史长河中,虽然中华民族历经千难万险,但是中华文明却能断而再续,复兴传承。 |

| B.在时间1期间,中华民族文化的传承方式以修复遗迹、举办展览、深耕文旅产业为主。 |

| C.在时间2期间,大运河、长城和西山永定河三条文化带汇聚文化资源,擦亮古都名片。 |

| D.在时间2及以后的时间里,随着科技高速发展,创新展览方式必将代替传统展览方式。 |

材料一

在漫长的历史进程中,我国的农耕文明催生了数以万计的乡村聚落。在自然和文化的共同约来下,当地居民通过自己的生产、生活方式不断适应和改造着周边的自然环境,塑造了独特的景观形态和社会关系。这些保留至今由人与自然持续互动的结果就是乡村遗产,也是研究乡村地区人地关系的重要的“活”文本。因此,乡村遗产兼具“历史文化遗产地”和“乡村生产生活承载地”的双重特征,包含了山体、水体、建筑、植被等有形的物质层面,也蕴含了哲学观、生产技术、生活智慧等一切无形的精神层面。

在遗产保护领域,价值认定是保护的前提。文化遗产的内在价值通常被理解为历史、审美和科学价值。所以,对乡村遗产的认知与保护首先应以价值为导向。作为乡村遗产的核心组成部分,乡土建筑是指散落于村镇中、富有地方特色的传统建筑,除了一般的居民住宅,还包括与人生活息息相关的祠堂、商销、作坊、桥梁等建筑。乡土建筑是乡居文明的物质和精神载体,其建筑形态和建筑装饰等更为多样复杂,与其周边自然环境的关系更密切,很多乡村地区特别是少数民族的建筑中包含有浓厚的非物质文化遗产。因此,在乡村遗产视野下审视乡土建筑的价值时,不仅要关注建筑本体的价值(其蕴含的历史价值和艺术价值,包括建筑自身的历史久远度,与重要事件、人物或文化的关联度,某一地域或民族建筑类型的代表性,或者艺术审美上的价值),更要研究其背后所体现的人与自然、人与社会的关系。

(摘编自侯实、杜晓帆《乡村遗产视野下的乡土建筑》)

材料二

在乡村遗产的保护实践工作中,应尝试在原生土壤中理解、尊重当地居民关于遗产的种种认知和实践行为,协助他们找到一条可持续的保护道路。

位于福建省永泰县的永泰庄寨的建设与不同家族的迁徙繁衍有关。诸多家族搬迁到永泰后,开始建造居所。一些家族在营建过程中更注重安全性,逐渐形成了一个大家族共有的聚居防御空间。由此可见,永泰庄寨正是“家文化”的社区凝聚力的外在表现。而面对部分庄寨倒塌损毁等残损现象,所采取的保护手段要重在通过现代的组织方式,强化庄寨文化遗产价值内涵的传承,增强当地居民对乡土的归属感和参与感。所以,对庄寨的修缮既是对文化道产的保护,也是构建身份认同的重要手段。

另外,运用文化景观的方法和视角重新认知乡村遗产的价值,注重挖掘人与自然相处过程中产生的一系列土地利用模式,景观内涵和文化观念,是近年来乡村保护的一个重要突破。

对当地居民来说,乡村文化景观是他们悉心培育的结果,蕴含着他们在和自然共处中摸索出的生存智慧与相处模式。在西南地区的一些村落中,可以看到当地居民对各类自然要素的灵活运用,包括气候、土壤、水体、石材、动植物等,如红河哈尼梯田文化景观、榕江大利村古建筑群、石阡楼上村古建筑群等。与之互为表里的是敬畏自然。亲近自然的观念,这是他们所秉持的遗产观念,或者说一种生活态度。

进行乡村遗产保护,我们还需要将它放在城乡关系的视角下进行定位。明清时期,商业氛围有所改善,江南市镇经济发达,不少乡村集市朝者市镇方向发展。同样,在现代频繁的城乡往来中,乡村向城镇“破界”的可能性也在增大。

比如位于浙江兰溪的诸葛村。历史上,诸葛村村民借由水运条件,在勃兴的兰溪药业中脱颖而出。中药业、商业和农业的并行,塑造了诸葛村的文化面貌,城乡间互动更加频繁。从其古建筑与村落格局可见,业态的更新与诸葛村乡村遗产的成型和发展有着紧密联系。20世纪90年代后,诸葛村逐步走出了一条旅游利用、文物保护和社区发展的融合之路。2018年,诸葛村带动400余位当地村民直接从事旅游业,年接待量达60余万人次,旅游年综合收入破亿。通过对家园的共同维护和旅游产业的开发,诸葛村的集体经济和社区凝聚力得到了较大提升,既为城市居民提供了了解乡土文化的平台,也在这个过程中实现了乡村遗产价值转化,这在中国众多乡村遗产保护案例中是较为难得的。

(摘编自刘邵远、杜晓帆《乡村遗产:田野中的家国情怀》)

材料三

早在20世纪60—70年代就有过发展的“外源型”和“内源型”争论,最典型的是联合国第一个发展十年计划(1960—1970),由于采取“外源型”发展模式,试图让亚洲、非洲和拉丁美洲的大部分地区复制欧美经济发达国家的发展模式,其结果是无功而终,到20世纪90年代,内源型发展模式逐渐成为联合国向国际社会推介的一种新型发展理念。内源型发展模式指的是“基于社会本身的文化特征和行为结构,来构建自己的发展方式”。内源型发展战略否定了西方发达国家发展道路和发展模式的唯一性,否定了只注重经济增长而忽视社会文化发展的模式。

历史文化资源的积累是一个动态的历史过程,历史文化遗产具有一定的物化形式与现实载体,在各个村落漫长的历史发展过程中,当地人民创造了丰富多彩的历史文化遗产,这些历史文化遗产不单是各个村落独特的文化资本,也是各个村落内源性的生产要素。进一步挖掘、利用乡村各个方面的历史文化遗产,使乡村成百上千年积淀下来的“静态”历史文化遗产,转变成为与乡村现代化进程有机嫁接起来的“活态遗产”和“动态遗产”,成为乡村新的经济增长点。

(摘编自李宇军《用好乡村历史文化遗产》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.正是由于以价值为导向是对乡村遗产的认知与保护的首要选择,所以文化遗产的内在价值也通常被理解为历史、审美与科学价值。 |

| B.在对乡土建筑进行保护时,应在乡村遗产的视野下重点审视其建筑本体价值,同时也要研究其背后体现的人与自然、人与社会的关系 |

| C.红河哈尼梯田、榕江大利村古建筑群、石阡楼上村古建筑群都充分体现了当地居民灵活运用自然要素的智慧,敬畏亲近自然的理念 |

| D.诸葛村成为乡村遗产保护的成功案例,根源是其发展了集体经济,提升了社区凝聚力,这在中国众多乡村遗产保护案例中是较为难得的 |

| A.关注乡土建筑的本体价值,研究其背后的人与自然、人与社会的关系,体现了以价值为导向的乡村遗产保护理念。 |

| B.内源型发展模式是以社会本身的文化特征和行为结构为基础的,它的发展道路不是唯一的,它更注重发展社会文化。 |

| C.深入挖掘乡村历史文化遗产的内源性生产要素,使其由“静态遗产”转变为“动态遗产”,能够助力乡村经济发展。 |

| D.永泰庄寨保护过程中强化当地居民对乡土的归属感和参与感,给如何找到一条可持续的乡村遗产保护道路提供了思路。 |

| A.长沙市天心区积极推进文庙坪社区有机更新,保留了历史街区原生态生活结构和传统生活气息的同时,也保留了历史文化遗产。 |

| B.有必要深入挖掘乡村的文化价值,融入生态文化、历史文化、民俗文化等元素,形成独具特色的文化品牌,实现乡村可持续发展。 |

| C.贵州“千户苗赛”所拥有的民族文化种类丰富,数量众多,具有显著的竞争优势,近年来逐渐形成了以旅游业为主导的产业集群。 |

| D.传统村落孕育出的乡贤文化具有连接故土、维系乡情的精神纽带作用,应使其再度成为农村靓丽的文化风景,促进乡村社会进步。 |

【小题5】位于长沙市望城区的新华联铜官窑古镇总建筑面积达到110万平方米,涵盖八大博物馆、五大演艺中心、三个星级酒店和十八处人文景点,再现了汉唐盛世风采,传承了千年湖湘文明,同时重现了历史繁华,改善了旅游生态,提升了城市形象。请你结合材料,为这一文旅项目的成功总结几条经验。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网