阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

人类的阐释自始至终都在追求真理性和澄明性,那是人类向往的阐释目标,也是阐释的理想境界。真理和澄明虽然昭示的是阐释的两个不同的层级,但都指向一个事实:阐释是面向公众的。这意味着阐释是一种公共性的行为,只有坚守公共性,才能圆人类的阐释之梦。离开公共性,阐释不可能,更遑论真理性和澄明性!阐释本身有它的内在规则,这个规则总体来说极为复杂,不可一概而论,更不好随意确定。它可能是整个人类的规则,也可能是生活在特定区域或国家、操持不同语言、从事不同专业研究者的规则;它遵循的是人性的共同性,或者是沟通、交流之后业已达成的共同性,其终极目的只有一个,那就是实现意义的澄明。

我们言说政治,政治就是一个公共性问题;我们言说历史,历史就是一个公共性问题;我们言说道德、伦理,道德、伦理就是一个公共性问题;我们谈论文学、艺术,文学、艺术就是一个公共性问题。公共性本身不是一种价值判断,但它又蕴含着价值判断。也就是说,公共性包含着真理和谬误。真理不可能对任何人、任何事、任何族群都是真理,更不可能放之四海而皆准。谬误也是。当然,这种公共性是受时间和地域限制的,没有永远的真理和谬误,而公共性却是永远的。公共性的存在需要公共阐释去解惑释疑,需要公共阐释去彰显真理。在一定程度上,公共阐释维持着时代的公开、透明,维持着社会的公平、公正,维持着政治的民主、正义,维持着人类的审美判断。

(摘自李健《公共阐释:作为一种阐释理论的合法性》)

材料二:

“公共阐释”也即“阐释的公共性”,是对文学阐释行为根本属性的一种界定。任何一种阐释行为,都是一种参与生活、理解世界的方式,只有“公共阐释”才能让每一个个体有效并且高效地充分对话。与之相对的,则是“个体阐释”,也即阐释的个体性。它强调每一个个体都是独特的,都有着自己的个性、性别、民族与生活经历,对待同一问题的视角与态度确实存在着诸多差异。但是,如果仅仅将两者确定为二元对立的概念,显然是将问题简单化了。一般来说,“个体阐释”中会带有“公共阐释”的烙印,每一个个体都不是独立存在于这个世界的;而“公共阐释”中也会带有“个体阐释”的痕迹,如果没有个体作为基础,就不会出现阐释的具体性与交互性。面对如此棘手的“阐释循环”,诚如海德格尔所言:“决定性的事情不是从循环中脱身,而是依照正确的方式进入这个循环。”这一进入就是一种“介入式”的阐释行为。在置身于他者之中时,个体也在不断地拓宽自己的视域。这里的他者既指向个体(文学作品、个体读者),也指向整体(社会历史环境),更是要领会到“整体只是源于单个情形的范式展露”。文学阐释激活了世界、读者、作者与文本这四个时常被不同的文学理论切割破碎的要素。

文学阐释不同于一般意义上的“阐释”。它首先面向的是文学作品,即对文学作品作出阐释主体的感受、理解与判断。在具体的文学阐释过程中,存在着以“个体阐释”为基础,并从个人走向社群再到整个人类的一种趋势。这一过程的每一次完成则意味着“个体阐释”得到了时空的检验而成为“公共阐释”。

从政治学的角度,我们往往会将“公共性”与“私人性”对立起来谈,但是如果转移到文学领域,“公共性”的问题还有其自身独特的理论维度。这就是“文学之内”和“文学之外”的问题。正如韦勒克和沃伦所说,“事实上,任何文学史都不会没有自己的选择原则,都要做某种分析和评价的工作”。从20世纪西方文论发展史来看,文论研究的重点出现了一个从“文学之外”转向“文学之内”,再转向“文学之外”的过程,即我们通常所描述的从“作者中心”向“文本中心”再向“读者中心”的两度转向。而在马克思主义文艺理论看来,即使是“文学之内”的隐含作者、叙述者和人物及其关系,也是社会历史的再现或投射,这些均是现实生活在文学世界中的一种艺术化表达。

因此,强调“公共阐释”或“阐释的公共性”,应该落脚到马克思主义社会历史批评的基本点上,即在处理“文学内外”关系上,坚持“文学之外”的关系为主来统摄“文学之内”的关系,重建“隐含作者”“叙述者”与“真实作者”“理想读者”“真实读者”以及人物间的社会关系的投射等。只有这样,我们的文艺批评才能真正发挥其应有的社会历史功能,这也正是强调“公共阐释”或“阐释的公共性”的要义之所在。

(摘自曾军、辛明尚《文学阐释的公共性及其问题域》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.真理性与澄明性是人类阐释追求的目标与理想境界,它也揭示了一个事实:阐释活动是面向公众的。 |

| B.世界、读者、作者与文本四个要素被不同的文学理论切割开,文学阐释用个体性和公共性的交互激活它们。 |

| C.公共性之所以能够包含价值判断,是因为公共阐释能够维持时代与社会的公平正义,有效地发挥其功能。 |

| D.文学阐释的公共性,应该回归马克思主义社会历史批评的基点,以便真正发挥文学批评应有的社会历史功能。 |

| A.材料一大量运用道理论证,作者说理充分,行文逻辑严密,具体地阐明了公共阐释的合法性问题。 |

| B.材料二中引用海德格尔的话语,是为了证明个体阐释与公共阐释之间存在着很强的具体性与交互性。 |

| C.材料一论述公共阐释的理论,文学只是其中一个例证;而材料二论述的主要对象是文学阐释。 |

| D.材料二运用辩证思维,清晰界定了“个体阐释”与“公共阐释”、“文学之内”与“文学之外”的关系。 |

| A.陶渊明:“奇文共欣赏,疑义相与析。” |

| B.董仲舒:“诗无达诂,文无达诠。” |

| C.白居易:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。” |

| D.曹雪芹:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味?” |

人类要求装饰的动机,人类学家认为是最原始的。人类学家以这样的事实告诉我们:在大多数原始民族中,有不穿衣服的民族,而没有不装饰的民族。我们人类在年幼的时候,喜欢在颈项上围着草珠,或野花环之类的东西,在帽子上插一片羽毛,在身上涂些泥土或色彩。人猿在行走的时候,带着一根绳子,一块破布,一片草皮,或一条枝杈。他们使用此种“挂布披荆”的办法,以增加自身的快乐。无疑的,他们这种举动,与人类具有同一目的——是对于装饰发生兴趣的表示。人类喜爱装饰的倾向,不但在增加自身的快感,还在扮演一个角色,如同做一种游戏般,激动一些群众,博得同情。这种美化自己,以引起别人的赞慕的行为,为装饰的主要目的。但是除了满足自己快乐之外,还含有供人欣赏,以激起人与人间之感情交流的作用。这种原始民族和年幼儿童,无意为了名誉金钱,而获得的愉快之情,是最初的艺术表现。

这个装饰的动机,渐渐普遍为一种社会现象的时候,就产生艺术运动。

这种艺术运动,有静的和动的两类,腓赫纳说:“前一类的艺术,是经过静态去求快感的,另一类的艺术是经过动态或转变的形式去求快感的。所以在前者,是借着静物的变形或结合,来完成艺术家的目的,而后者,是用身体的运动和时间的变迁,来完成艺术家的目的。”我们现在就是从静的艺术——造型艺术中的装饰艺术,来做一番研讨。

人既直立了,两手就可以用来抓东西撕东西,同时也就感觉到了东西的质的坚柔,形的大小的区别,并且可以用手将东西堆、砌、聚、散。久而久之,就有人在坚柔、大小、堆砌、聚散之间,加以变形或结合。另外一方面,人的两手养成了拥抱、推拒、攀援、攻击的能力,这些举动一有节奏,就能唤起运动的快感。我们现在要研究的是前一种,用手在东西的坚柔、大小、堆砌、聚散之间,加以变形或结合的艺术。

我们晓得,虎和鹰,也能用爪抓东西撕东西,猿和熊,也能用足拥抱、推 拒、攀援、攻击,但是它们的动作,仅止于此。不能有意识地,按照美的法则,加以变形或结合,更不能自主地去产生一种有节奏的运动。人就不同了,除了生存之外,还要求自由自在快乐地生活下去。因为狩猎和日常操作的训练,从劳动中感到力的均衡,和肌肉的有节奏的运动,所以在工作停止之后,假使身体中蓄积的力量无处发散的时候,就想要摇动身体,手舞足蹈起来,以求满足均衡和节奏的快感。

单是手舞足蹈,还不够满足“自我扩张”的心理欲求,必须要有悦目的形色,悦耳的声音,伴衬起来,方可在自然界中显出人的伟大。于是在装饰方面,第一步先让自己的身体满足这个要求。最初以动物的皮毛之类,来补缀心灵上的缺陷。然而人的自尊心,使他发觉了这样的装饰,至多是与禽兽为伍,而不够表现主宰者气魄的时候,智慧的艺术家们,发明了裸体上涂绘色彩的手法,虽然还是模拟着禽兽的羽毛、斑纹、色彩,但已非完全模仿,而是将原形加以变化和结合。人类狂热的理想,超出自然之限止,用燧石贝壳等尖锐之物,在肌肤上割划,形成了点子和曲直线的浮像。这种惊人的装饰方法,表示出人类的克服自然的坚强意志和有意识的创作的力量。这种为了装饰而愿意忍受痛苦的欲求,可以说是人类向自然环境示威的一种自大心的透露。

人没有禽兽般美丽的皮和羽毛,是人类的缺点。也就是因为有了这个缺点,才会激起装饰的欲求,而发展为最高的理想。假使我们人类没有这种理想,那我们的生活方式,到现在依然在阴暗的壁洞中,茹毛饮血做万世的野人,所以说人类之有装饰,是人类进化的表象。

(选自雷圭元《图案与人生》,有删节)

【小题1】下列和“装饰”相关的解说,不符合原文意思的一项是( )

| A.人类学家认为人类要求装饰的动机是最原始的,这一点可以从大多数原始民族中各民族都有装饰的行为上得到证明。 |

| B.人类喜爱装饰的倾向,不仅可以增加自身的快感,还在于可以如同做一种游戏般扮演一个角色,激动一些群众,博得同情。 |

| C.最初的艺术表现是一种原始民族和年幼儿童无意于名誉金钱的愉快之情。当装饰的动机,渐渐普遍为一种社会现象的时候,就产生了艺术运动。 |

| D.装饰具有供人欣赏,以激起人与人之间感情交流的作用。它的目的就是为了美化自己,以引起别人的赞慕。 |

| A.虎和鹰,猿和熊等动物能完成人类的一些动作,但不能按照美的法则有意识地变形或结合,因此,也就不能自主地产生一种有节奏的运动。 |

| B.艺术运动分成动和静两种形式,造型艺术中的装饰艺术属于后者,借着静物的变形或结合来完成艺术家的目的。 |

| C.人猿会使用“挂布披荆”的办法,来增加自身的快乐,这种举动与人类具有同一目的,也就是表示对装饰发生兴趣。 |

| D.为了满足均衡和节奏的快感,在工作停止之后,假如身体中蓄积的力量无法发散,人们就会想要手舞足蹈起来。 |

| A.艺术家们并不是完全模仿禽兽的羽毛、斑纹和色彩,而是将原形加以变化和结合,但是用这种裸体上涂绘色彩的手法,还不够表现主宰者的气魄。 |

| B.手舞足蹈不够满足“自我扩张”的心理欲求,只有悦目的形色,悦耳的声音,才可以显出人的伟大。在装饰方面,首先就是让身体满足这个要求。 |

| C.为了向自然环境示威,人类甘愿忍受痛苦,用燧石贝壳等尖锐之物在肌肤上割划,形成了点子和曲直线的浮像。 |

| D.人类拥有装饰是人类进化的表象,人类对装饰的最高理想,是人类社会的发展与进步的条件之一。 |

材料一:

党的十八大以来,党中央高度重视发展数字经济,将其上升为国家战略。数字经济作为一种新的经济形态正在开启,人类正站在数字经济的“门口”。那么,什么是数字经济?

数字经济是以新一代信息技术为依托,在农业经济、工业经济之后的一种新经济形态。其主要特征是:数据是重要生产要素,网络是重要载体,信息技术应用是其中最重要的推动力。数字经济的概念及其演变,经历了三个阶段。第一个阶段,探索期。数字经济概念源于互联网商用及发展,主要用于指称互联网发展所带来的新的商业模式——电子商务与电子交易。同时,学界也展开了概念探讨。第二阶段,拓展期。政府政策开始助力数字经济,概念内涵扩展。标志性事件:英国发布《数字英国》计划,“数字化”首次出现在国家顶层设计中。第三阶段,成型期。作为新经济业态被广泛认知,成为国家战略。数字经济已成为各国战略部署的重要一环,数字化转型、数据要素市场构建、数字治理、数据安全成为重点主题。在这一阶段,G20杭州峰会通过的《G20数字经济发展与合作倡议》给出了目前公认的数字经济的定义。

数字经济在我国的基本共识。数字经济已经在党和政府的文件中频频出现,比如:“十四五”规划建议中提出“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化”;2021年政府工作报告中指出“协同推进数字产业化和产业数字化转型”。数字经济涉及数字产业化、产业数字化、数字化治理、数字政府等概念。国家统计局曾发布《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,对数字经济做了一个基本界定。它把数字经济分为两部分,一是数字产业化,也就是数字经济的核心产业,包括数字产品制造、数字产品服务、数字技术应用、数字要素驱动。另一是产业数字化,也就是数字化效率提升。

(摘编自2022年7月学习中国《什么是数字经济?专家这样回答》)

材料二:

数字经济的经济价值,我们可以总结至少五个方面。

第一,它是通过完全信息匹配和优化信用体系建设,实现搜寻成本/交易成本的大幅下降,甚至在某些情况下,这种搜寻成本/交易成本会趋于零,从而使得交易费用明显降低,这是经济学里被人们所特别看重的,交易费用降低就是支持生产力的解放。

第二,它可以实现供需双方的良性、即时互动,加大服务密度和深度,降低部分行业的准入门槛。

第三,促进知识扩散,扩大有效供给,使得原本无法参与供给的潜在市场主体也能够加入供给侧,显著扩大市场边界,对接海量和长尾市场。过去分散的长尾市场,往往认为是很难带动的,但是有了移动互联网,包括未来还要发展的万物互联、人工智能,在大数据云计算的支持之下,使这样的知识扩散和长尾市场的发展成为可能。

第四,它可以有效支持创新,帮助科技成果更顺利地实现商业化。

第五,通过数据支撑而来的规模集聚效应,为流量变现提供渠道的同时,实现少量用户付费、多数用户免费的平台自身运转,这样就能发展共享经济。共享经济现在越来越有可能在数字化信息革命的支撑之下变成现实;那么未来越来越多的企业不是简单地按照零和博弈去竞争,实际上大家在竞争中有赚多赚少的区别,但是大家可以共同发展,成功的大企业可以带动大量的中小微企业进入共享经济的整体链条中,一起求得发展。

数字经济发展中有非常重要的社会价值,这方面我们从两大视角来强调。

一个是数字化平台,它搭建的基础设施支撑着多领域的普惠发展。数字化平台使普惠经济贸易得到发展,比如淘宝等中高平台,它可以渗透到很多偏远的地方,现在中国已有几千个“淘宝村”、“淘宝镇”,很多都在偏远地方,过去完全想象不到的草根创业创新活力在农村活跃起来。

数字化技术提供全球普惠金融路径在中国也有卓越表现,比如网络小贷,有人说网络小贷是高利贷,我认为是不对的。规范发展的网络小贷利用大数据云计算来成功控制风险,可持续地在网络不断批出小贷,这是网上小贷普惠金融性质的一种正外部性彰显。

数字化平台作为基础设施支撑着普惠科技,如云计算使成本降低,创新效率上升,这带来的正外部性非常值得肯定。

另外一个大的视角是数字化平台对中国行业、社会、民生的普惠效应显著体现出来。

比如说行业领先者带动整个行业共同发展,并不是说某一个企业做大以后,赢者通吃,别的企业没有发展空间了,它带动中小企业,小微企业可以共同发展。还有平台与技术双驱动,带动创新扶贫工作,它的作用更是值得充分肯定。在中国共产党成立100周年之际,全面建成小康社会如期而至,其关键在于脱贫攻坚取得了全面胜利,精准扶贫是打赢脱贫攻坚战的制胜法宝。而数字化支撑精准扶贫是非常重要的一个因素。

数字化平台可扩大就业和提高就业质量,增强创业和就业的包容性灵活性,促进真正的普惠式社会公平。很多的灵活就业就是由此而来,有了数字经济的发展,顺应于新业态的客观需要,中国大量的快递小哥从农村进入城镇,他们迅速地在产业链里面找到了自己的位置而收获了比老家高得多的收入,总体来说普惠式的社会公平,可以在数字经济的托举下向更高水平发展。

还有对于政府来说,数字经济可提高政府决策和服务的效率和质量,推动社会的共治与公益。信息工程最终要实行大联网,那么大联网以后,政府主体还有非政府主体,都应该享受大联网所带来的好处,社会上的正外部性是可以期待的。

(摘编自2022年3月新华网,贾康《数字经济能带来哪些经济与社会价值?》)

材料三:

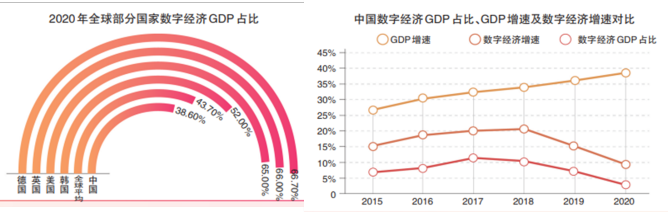

(摘编自2022年3月新京报《中国数字经济增速放缓,产业数字化仍有巨大提升空间》)

材料四:

发展数字经济的困难是什么?

以江苏省数字经济发展为例,目前面临一系列困难,在全国也具有一定的共性。

新技术应用覆盖面不足,市场主体引领性不强

一是新技术应用领域较为局限,数字红利尚未普及。目前全省数字技术的应用主要集中于工业、政务、交通、安防和教育等层面,在农业领域的应用不足;企业技术研究方向主要分布在采集、分析、可视化和存储方面,数字新技术的应用范围以及新技术的研发有待扩大。

二是缺乏龙头企业,现有企业创新能力不高。虽然拥有超过6700家大数据企业,但“有高原无高峰”现象明显,缺少能够聚集核心技术数字经济人才的“引领型”的科技企业。尽管当地大数据企业对于数字技术的研发投入不断加大,但创新能力不足,自主研发出的高端产品不多,研发点也较为分散。

三是数据共享平台不多,各地市之间尚未形成联动。虽拥有区域大数据开放共享与应用试验区,但大数据开发共享平台仍然处于量少状态。

数字人才结构性短缺,规模与质量都需提升

一是数字人才结构性短缺问题严重。与ICT产业相比,传统制造业的融合型数字经济人才优势更为明显。调查显示,2020年南京发布的1429条与大数据有关的招聘信息中,对大数据研发工程师、大数据挖掘分析师和大数据销售业务经理的极大需求,显示出产品研发、深度分析、数字营销等方面的人才供给短缺。二是省内数字人才流出隐患突出。虽然整体上江苏数字经济人才呈现净流入态势,但就长三角区域来看,上海、杭州和苏州等一线城市的综合吸引力较强,南京、无锡、常州等城市人才流失比重较高,属于人才净流出状态。三是人才竞争力整体不强。全省数字人才学历主要集中在本科生阶段,研究生及以上学历不足,标志性成果产出不多。

关键领域发展不成熟,产业结构有待优化

目前,江苏省数字经济还处于发展不充分阶段,在具有引领性的产业领域中尚未形成自己的新型竞争优势,创新链与产业链之间衔接不畅,科技服务中介小、散、弱。例如,虽然江苏省5G覆盖率几乎达到全省覆盖,但就5G产业结构来看,江苏省的5G产业链呈现“U型”,这说明中游企业较弱,体现了江苏省仍然存在关键技术瓶颈、产业链衔接不畅以及产业结构不合理等一系列问题。

(摘编自光明网2022年1月《数字经济面临的挑战及未来发展指向》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.“数字化”首次出现在国家顶层设计中是在英国发布的《数字英国》中,G20杭州峰会通过的《G20数字经济发展与合作倡议》中给出的数字经济的定义是大家一直公认的。 |

| B.搜寻成本/交易成本的大幅下降以至趋于零,是通过完全信息匹配和优化信用体系建设来实现的。 |

| C.数字化对精准扶贫的支撑,使得我们打赢了脱贫攻坚战,进而全面建成小康社会。 |

| D.数字经济除了有多方面的经济价值外,还有很重要的社会价值,即数字化平台支撑着多领域的普惠发展,以及显著体现出对中国行业、社会、民生的普惠效应。 |

| A.材料一、二、四,分别从数字经济的概念、价值和发展数字经济面临的困难几个角度展开论述。 |

| B.数字经济在党和政府的文件中频频出现,说明党中央对发展数字经济的高度重视,数字经济已经成为国家战略部署的重要一环。 |

| C.依据2015至2020年数字经济增速和数字经济GDP占比的趋势推断,到2022年这两者都将持续下滑,甚至出现增速和占比的负值。 |

| D.根据材料三的图表分析,截至2020年,中国数字经济虽取得了一定成绩,但也存在一些问题,我们的数字经济发展与发达国家之间还有一定差距。 |

人愉快时面呈笑容,哀痛时放出悲声,这种内心情感也能在中国书法里表现出来,别的民族写字还没有能达到这种境地的。唐代韩愈说张旭善草书,“有动于心,必于草书焉发之”,“观于物,见……天地事物之变,可喜可愕,一寓于书”。张旭的书法不但抒写自己的情感,也表现出自然界各种变动的形象,但这些形象是通过他的情感所体会的,因而能形成情景交融的意境。

汉字的起始是象形的,书法家可以用字的结构来表达物象的结构和生气勃勃的动作,使写的字成为一种表现生命的艺术。元代赵子昂写“子”字时,先习画鸟飞之形,从中吸取对生命形象的构思,使“子”字有着鸟飞形象的暗示,成为一个表现生命的单位。书法家要想使字表现生命,就要用他所具有的方法和工具在字里表现出生命体的骨、筋、肉、血的感觉来。许慎说:“书者,如也。”书的任务是如,写出来的字要“如”我们心中对于物象的把握和理解。但这里并不是完全像绘画那样直接模写客观形体,而是通过较抽象的点、线、笔画来表现的。

中国人写的字,能够成为艺术品,使用毛笔是另一个重要原因。毛笔铺毫抽锋,极富弹性,所以巨细收纵,变化无穷,这是欧洲人用管笔、钢笔、铅笔及油画笔所不能比的。正是这个特殊的工具使中国人的书法有可能成为一种世界独特的艺术。中国书法用笔有中锋、侧锋,方笔、圆笔,轻重、疾徐等各种区别,皆是运用单纯的点画而成其变化,来表现丰富的内心情感和世界诸形相;就像音乐运用少数的乐音,依据和声、节奏与旋律的规律,构成千万乐曲一样。唐朝张彦远在《历代名画记》里说张芝学习草书之法,“一笔而成,气脉通连,隔行不断”。石涛《画语录》也说,“人能以一画具体而微,意明笔透”,“一画之法立而万物著矣”。但这里所说的一笔、一画,并不真是一条不断的线纹,而是如郭若虚所言,“自始及终,连绵相属,气脉不断”。中国书画家正是运用这一笔的点画,构成万千的艺术形象,创造中国特有的书画艺术。

中国书法从一笔入手,但一笔不能摄万象,须要变动而成八法,才能尽笔画的“势”,以反映物象里的“势”。这“永字八法”由“永”字的笔画而来,为侧(点)、勒(横)、努(直竖)、超(钩)、策(提)、掠(长撇)、啄(短撇)、磔(捺)。这些笔画,悬腕中锋,运全身之力以赴之,笔迹落纸,反映着生命的运动,显示着力量。点,不称点而称为侧,是说它的“势”,左顾右瞰,欹侧不平。卫夫人说“点如高峰坠石,磕磕然实如崩也”,一点之力真是石破天惊。横画称为“勒”,是说它的势,牵缰勒马,跃然纸上。书法的“美”就是势、是力、是虎虎有生气的节奏,它倾向于壮美。

字由点画连贯穿插而成,点画的空白处也是字的组成部分,和笔画具同等的艺术价值。所以大书法家邓石如曾说书法要“计白当黑”,无笔墨处也是妙境!虚实相生,才完成一个艺术品。中国书法艺术里这种空间美,在篆、隶、真、草、飞白里有不同的表现,尚待我们钻研。

(摘编自宗白华《中国书法里的美学思想》)

【小题1】根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

| A.“书者,如也。”书的任务就是如,因此书法家要像赵子昂写“子”字时习画鸟飞之形那样,通过模写客体的形象来准确表现文字所象之形。 |

| B.汉字起始是象形的,书法家能从观察、感受各种生命形态中获得启发,这是中国书法有可能形成情景交融的境界,成为艺术品的一个重要原因。 |

| C.中国书法与绘画、音乐等有相通之处,它们都是运用较少的基本元素,如笔画、线条、乐音等,加以千变万化,来表现丰富的内心情感和世界诸形相。 |

| D.中国书法的用笔变化多样,讲究以笔画之“势”传达出物象之“势”,而悬腕中锋,有助于将全身之力集中于笔端,使柔软的毛笔能写出具有力度感的字。 |

| A.张旭有动于心时就写草书,看到天地间各种可喜可愕的变化时也会寓之于书,这证明中国书法确实可以用来表现书写者的喜怒哀乐等情感。 |

| B.中国人写的字有可能成为一种世界独特的艺术,使用毛笔是一个重要原因。毛笔的特点使其可以巨细收纵,变化无穷,这是管笔、钢笔、铅笔和油画笔所不能比的。 |

| C.来源于“永”字笔画的“永字八法”,如高峰坠石、牵缰勒马,反映着物象里的“势”和生命的运动,显示着力量,使中国书法具有了壮美的倾向。 |

| D.汉字点画间的空白处也是妙境,与笔画具有同等的艺术价值,二者虚实相生,使汉字成为一个艺术品,并在各种不同的字体里表现出不同的空间美。 |

| A.王献之的行草被称为“一笔书”,其代表作《中秋帖》字字相连,笔势连续不断,宛如滔滔江河,一泻千里,纵然偶有不连,但气势不断。 |

| B.北宋画家戚文秀的《清济灌河图》中有一笔长线从画的边际起,通贯于波浪之间,随波曲折翻腾,绵延五丈余,却并没有扰乱整个画面中的其他线条。 |

| C.南朝画家陆探微的“一笔画”将草书行笔运势的特点引入绘画,使绘画的线条彼此呼应,灵活运转,气脉相连,给人以浑然一体的艺术享受。 |

| D.东汉书法家张芝将杜度、崔瑗等的草书笔法加以变化,创造“今草”。其草书之体势,一笔而成,气脉贯通,隔行不断,被称为“一笔飞白”。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网