阅读下面的文字,完成下面小题。

专门研究蚂蚁习性的生物学家弗兰克斯写道,“单只行军蚁是已知的行为最简单的生物”“如果将100只行军蚁放在一个平面上,它们会不断往外绕圈直到体力耗尽死去”。然而,如果将上百万只放到一起,就会组成一个整体,形成具有所谓“集体智能”的“超生物”。

这究竟是怎么回事呢?虽然科学家们已经很熟悉蚁群的习性,但集体智能的产生机制依然是个谜。

行军蚁是我们认为“复杂”的自然和社会的许多系统的缩影。单只蚂蚁都相对简单,受遗传天性驱使寻找食物,对群中其他蚂蚁释放的化学信号做出简单反应,本能抵抗入侵者,等等。但整个蚁群构造出的结构却复杂得惊人,目前还没有人确切地知道其背后的机理。类似的还有,免疫系统如何抵抗疾病,细胞如何自组织成眼睛和大脑,经济系统中自利的个体如何形成结构复杂的全球市场。

这些正是复杂系统所关注的问题。这是一个交叉学科研究领域。“复杂”一词源自拉丁词根plect-ere,意为编织、缠绕。在复杂系统中,大量简单成分相互缠绕纠结,而复杂性研究本身也是由许多研究领域交织而成。各种复杂系统,比如昆虫群落、免疫系统、大脑和经济,它们之间具有许多共性。

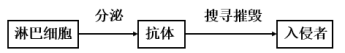

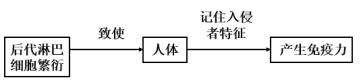

同蚁群一样,免疫系统的行为是通过大量简单参与者的简单行动产生,并没有谁在进行掌控。免疫系统中的主角是白细胞,淋巴细胞是白细胞的一种。白细胞能通过其细胞体上的受体识别与某种可能入侵者(比如细菌)相对应的分子。大量白细胞哨兵在血液中不停巡逻,如果被激活——特定受体偶然遇到了与其匹配的入侵者——就发出警报,淋巴细胞就会分泌出大量能够识别类似入侵者的分子——抗体。这些抗体会到处去搜寻和摧毁入侵者。这时,淋巴细胞的分裂速度也会加快,产生出更多后代淋巴细胞,帮助搜寻入侵者和释放抗体。后代淋巴细胞会不断繁衍,从而让身体能记住入侵者特征,再次遇到这种入侵者时就能具有免疫力。

简单参与者(B细胞、T细胞、巨噬细胞等等)的行动可以看做某种化学信号处理网络,一旦有一个细胞识别出入侵者就会触发细胞之间产生信号雪崩,从而产生精巧而复杂的反应。不过目前这个信号处理系统的许多关键细节还没有研究清楚。比如,目前仍然没有完全弄清楚相关的信号是什么,它们具体的功能是什么,它们又是如何相互协作,从而使得系统作为一个整体能够“知道”环境中存在何种威胁,并产生出应对这种威胁的长期免疫力。

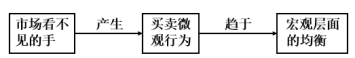

经济也是复杂系统,在其中由人(或公司)组成的“简单、微观的”个体购买和出售商品,没有中央控制者,而整个市场体系则复杂且无法预测,比如不同地区的住宅价格或股价的波动。在微观层面上,个人、公司和市场都试图通过研究其他人和公司的行为来增加自己的收益。微观上的简单自利行为会使得市场在总体上——宏观层面上——趋于均衡,在均衡状态下商品价格无论怎样变化都无法让所有人受益。能达到均衡状态就认为市场是有效的。18世纪经济学家亚当·斯密将市场这种没有领导的自组织行为称为“看不见的手”:它产生自无数买卖双方的微观行为。

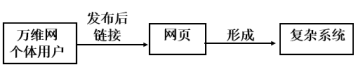

万维网诞生于20世纪90年代初,此后呈爆炸性增长。与前面描述的系统类似,万维网可以视为自行组织的社会系统:每个人都看不到网络的全貌,只是单纯地发布网页并将其链接到其他网页,没有组织者。然而,复杂系统专家发现这个网络在整体上具有一些出人意料的宏观特性,包括其结构、增长方式、信息的传播以及搜索引擎和万维网链接结构的协同演化。万维网从简单规则中涌现出的复杂行为是目前复杂系统研究的热点。

(摘编自梅拉妮·米歇尔著,唐璐译《复杂》)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| E. |

| A.复杂系统研究由许多研究领域交织而成,涉及自然科学与社会科学众多方面,以至复杂系统所关注的问题大多并未得到解决。 |

| B.文章引用生物学家弗兰克斯评述行军蚁的话,意在指出蚂蚁这种行为简单的生物如何形成具有“集体超智能”的“超生物”。 |

| C.为了介绍复杂系统的共性、研究方法和研究成果,文章列举了行军蚁、免疫系统、经济、万维网等内容,典型而有代表性。 |

| D.文章思路清晰,语言简明准确,却不乏生动形象的表述,如“大量的白细胞在血液中巡逻”“信号雪崩”“看不见的手”等。 |

和动物一样,植物每时每刻也在进行着新陈代谢,思考着如何生存的现实问题。而与动物不一样的是,植物没有四肢,只能在固定的区域里生活。生活在不同环境中的植物,面临着不同的生存考验,在长期的演化过程中,积累了自己的生存智慧。

水是生命之源。植物对环境中水分的利用和适应是其维持生存必不可缺少的技能。在这方面,不同植物可谓是“八仙过海,各显神通”。比如,生活在水中或潮湿等“奢侈”环境中的植物,为了克服缺氧环境进化出了长在地表能“呼吸”的根或气生根。然而,饱汉子不知饿汉子饥,生活在极端干旱区荒漠植物的命可没这么好。在有着“死亡之海”之称的塔克拉玛干沙漠,巨大的潜在蒸发量(年均2500~3400毫米)使年均17.4~66.3毫米的降水显得微不足道,表层土壤的含水量极少。尽管如此,依然有许多多年生植物在此生存繁衍,起到防风固沙的作用,维持着荒漠生态系统的稳定,保障着绿洲内人们的生命财产安全。

多年生草本植物——疏叶骆驼刺便是极端干旱区的建群种之一,因其是戈壁滩和沙漠中骆驼唯一能吃的草料而得名。骆驼刺为了获取宝贵的水资源,在种子萌发后,根系就拼命地向下扎,向深层潮湿的地方延伸,发展出了深达地下水的庞大根系。骆驼刺将来之不易的水分输送到地上的枝叶进行光合生产。光合作用产生的有机物部分用于可溶性糖、脯氨酸等渗透调节物质的积累,维持了细胞的正常运转,同时,部分叶片退化成了刺(同化枝),减少了体内水分的散失。刺的演化还可以通过减少昆虫与动物的采食行为来保存自己。

骆驼刺的根系不仅是吸收水分的重要器官,还能在水平方向上延伸,在适宜的地方破土长出新的植株,这种家族扩大的策略被称为“克隆生殖”,是一种无性繁殖方式。在塔克拉玛干沙漠南缘的荒漠——绿洲过渡带上,经常看到一丛丛骆驼刺彼此分离生长,但实际上它们的地下部分是相互连接的,彼此间交换着水分和养分。

那么,骆驼刺为什么会进化出这种繁殖方式呢?这是因为在极端干旱的环境中,表层土壤含水量极低,种子萌发十分困难。即使能幸运地被季节性洪水滋润并生根发芽,但洪水过境后,幼苗还没来得及向下扎根,体内水分就被炙热干燥的空气剥夺了。生下来容易,活下去难。因此,种子繁殖根本无法满足骆驼刺扩大种群的目的。故而,一根根横向生长的根系悄悄地出现了,它们伺机而动,寻找适宜的机会破土而出,最终形成了由一株株地下部分彼此相连的植株组成的大家庭。这种繁殖方式一方面扩大了地上部分光合作用的面积,使骆驼刺能生产更多的能量和物质用于根系生长,另一方面,在面对地下水位下降等不利环境时,生存空间的拓展也为整个家族增加了生的希望。

既然克隆生殖这么好,而种子繁殖全靠命,那为什么骆驼刺依然保留着开花结果的行为呢?梦想还是要有的,万一实现了呢。在这样恶劣的环境下,种子的产生或许是骆驼刺对种群扩大的“备选方案”。

独脚难行,独木难支。骆驼刺不仅能化解“吃水难”的问题,而且也积极寻求与微生物建立合作,在它们的帮助下解决“营养不良”的问题。氮(N)是植物生长发育不可或缺的养分,虽然占据大气成分的78%,但不能被植物直接利用。而一些具有固氮作用的微生物类群(根瘤菌),以植物提供的有机物为能量来源,开启了被动技能,不仅能够将大气中的氮转化为植物所能利用的形式,而且还能促进植物对其他养分的吸收与利用。这种植物——微生物跨界合作的方式在包括骆驼刺在内的豆科植物中较为常见,使它们在极度贫瘠的荒漠中生存了下来。骆驼刺在解决自己温饱问题的同时,也为周边其他植物提供了养分,促进了整个群落的繁荣。

(摘编自张志浩《骆驼刺的生存智慧》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.地球上的动植物都面临着生存考验,每一种动植物都在努力地为活下去积累着自己的生存经验。 |

| B.塔克拉玛干沙漠被称为“死亡之海”,是因为降水量小、潜在蒸发量巨大,表层土壤含水量极少。 |

| C.骆驼刺的根系不仅是吸收水分的重要器官,还是骆驼刺为扩大家族而进化的“克隆生殖”的主要器官。 |

| D.骆驼刺能够通过与微生物合作吸收到氮,解决沙漠中“营养不良”的问题,这是豆科植物独有的特性。 |

| A.文章在介绍骆驼刺的生存智慧前,先介绍一些生活在水中或潮湿地区的植物的生存之道,主要是为了说明骆驼刺的生存环境更恶劣。 |

| B.骆驼刺不仅是戈壁滩和沙漠中骆驼唯一能吃的草料,还能够防风固沙,维持荒漠生态系统的稳定。大规模种植骆驼刺就可以治理沙漠。 |

| C.文章在说明骆驼刺为了生存而做出的努力时,多处运用了拟人、设问的修辞方法,通俗易懂,生动形象,体现了科普文的特征。 |

| D.由于荒漠中极度缺水,种子萌发十分困难,骆驼刺主要是靠其根系“克隆生殖”的方式繁殖,种子繁殖的方式是无法实现的梦想。 |

水到底是一种液体还是两种液体

水很寻常,它在生活中司空见惯,我们洗衣、做饭、饮用都离不开它。它可以变成水蒸气,也可以结成冰……我们似乎对水最了解不过了,但是,这看似普通的水却仍然有很多待解的谜题,科学家甚至连它是一种液体还是两种液体都还在争论呢。

在第二临界点水是两种液体?

众所周知,水有 3 种存在形态:液态、气态和固态。如果压强或温度改变,水的状态就可能发生变化。温度不变,压强减小,液态水会逐渐转变为气态水。比如,在平原地区,90℃的水是液态的,但到压强小的青藏高原就变成了气态。压强不变,温度升高,液态水也会转变为气态水。

水在两种形态相互转化的过程中,总有一个过渡点。比如在液态和气态相互转化的过渡点上,水既会表现出液态水的性质,又会表现出气态水的性质,如液似气,两种形态无法区分,过了这个点后,它就会变为非液即气或非气即液的状态。这个点被称为“临界点”。比如,在标准大气压下,0℃是水在固态和液态之间转换的临界点,100℃是水在液态和气态之间转换的临界点。

1992年,美国波士顿大学的科学家彼得·普尔和吉恩·斯坦利在做实验的时候,意外发现,低温下水的密度会发生起伏,温度越低,密度起伏越大。他们对这一反常的现象很感兴趣,因为通常情况下,温度越低,分子越不活跃,密度起伏应该越小。

为了弄清这是怎么回事,普尔和斯坦利的团队模拟了水在过冷状态下的变化,所谓过冷水指的是温度低于0℃的液态水。模拟结果显示,过冷的水中确实存在密度起伏,且密度起伏随温度降低而增大。

对于这种密度的变化,他们给出的解释是,水有第二临界点。在第二临界点之上,水会在两种状态之间快速转变。由于两种状态性质不同,因此任意一种转化成另外一种时,都会导致突然的密度变化,这一变化在临界点时最为显著。在这个临界点处,水由两种密度不同的“水”组成。也就是水不是一种液体,而是两种液体。

两种液体的说法还没有“实锤”

中密度低一点的液体的混合。因为密“所谓水是两种液体,就是一种密度高一点的液体和一种密度低一点的液体的混合。因为密度不同,两者之间的氢键、长度、相互作用的强度也会不一样,这样就使它的各种性质比如粘滞性和扩散系数,也有差别。”中国科学院物理研究所研究员孟胜告诉科技日报记者。

然而,对于水是两种液体,不少人持怀疑态度,甚至有科学家批评这个结果是伪造的。大多数研究者认为水的性质可以用常规的理论来解释。其中一种观点认为,在非常低的温度下,过冷的水会得变成一种无序的固体,亦或是这是水在凝固时的一种特殊现象。

痴迷于水研究的瑞典斯德哥尔摩大学科学家龙尼尔森综合了他多年来在常温常压下所做的水实验的数据提出,水的确有两种不同的液态,其中一种,水分子是无序而致密的,另一种则是规则的四面体结构,密度较低。在常温常压下,低密度的水分子随机嵌入高密度水分子中,但人们不可能看到这种现象。在众人的质疑声中,尼尔森决定用实验来让大家看到水的第二临界点。2017年,他远赴韩国,借用最先进的技术制出超纯净的液态水,并通过实验证明了水在同一压强、同一温度时,存在两种不同的密度,他兴奋地宣布,找到了水的第二临界点。

有不少人认同尼尔森的实验结果,但还有人提出了疑问,认为实验中记录对象是水滴,而水滴在整个过程中体积的变化极小,对于这微小的体积变化的解释有许多种,而第二临界点只不过是其中一种,尼尔森不过是为了切合自己的设想而选中了这种解释。

在孟胜看来,虽然一直都有人认为水是两种不同性质的液体的混合,但现在还没有确凿的证据,并没有被完全证实,这种观点还处在假说的阶段。

(摘编自《科技日报》2019 年 3 月 15 日)

【小题1】下列关于原文内容的分析和概括,正确的一项是| A.众所周知,水有 3 种存在形态:液态、气态和固态。如果压强或温度改变,水的状态就会发生变化。这生活中看似普通的水仍然有很多待解的谜题。 |

| B.美国波士顿大学科学家彼得·普尔和吉恩·斯坦利通过实验意外发现,低温下水的密度会发生起伏,温度越低,密度起伏越大。他们由此得出结论,水有第二临界点。 |

| C.科学家对水是一种液体还是两种液体还在争论,可见两种液体的说法还没有“实锤”。中国科学院物理研究所研究员孟胜认为水是两种不同性质的液体的混合的观点还处在假说的阶段。 |

| D.对于瑞典科学家尼尔森的实验结果,绝大多数人是认同的,但也有人提出了疑问。他们认为尼尔森是为了切合自己的设想而选中了第二临界点这种解释。 |

| A.我们似乎对水最了解不过。水是很寻常的事物,它在生活中司空见惯,我们洗衣、做饭、饮用都离不开它。由此可见,水是人们生活中最重要的物质。 |

| B.“临界点”即两种形态相互转化过程中的一个过渡点。比如在液态和气态相互转化的过渡点上,水既会表现出液态水的性质,又会表现出气态水的性质。因此,在标准大气压下,冰在超过0℃之后就化成了水,水在超过100℃之后又变成了水蒸气。 |

| C.大多数研究者认为水的性质可以用常规的理论来解释。但同时也有一种观点认为,在非常低的温度下,过冷的水会转变成一种无序的固体,亦或是这是水在凝固时的一种特殊现象。可见对于水的性质人们有不同的认识。 |

| D.瑞典科学家尼尔森借用韩国最先进的技术制出超纯净的液态水,并通过实验证明了水在同一压强、同一温度时,存在两种不同的密度。可见韩国的研究技术最为先进。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

专家常说:“当树木生长得过度密集,就需要把它们分开,以免阻挠树木的生长。”意思就是砍除一棵或数棵树木,为没被伐除的树木留下足够的树冠空间。实际上,这只道出了一半的实情。在天然的环境中,树木间并不像专家所认为的那样,它们其实是极少竞争的。与之相反的是,不同树种间会互相联系,互相扶持,还会通过纤细的根毛互赠“甜品”——健康的树给生病的树供给糖液以维持生命。

不过在许多情况下,人工林中的树木并不存在天然的“友情联结网”,因为它们一旦根系受到干扰,就只能勉强使根部达到一个半吊子的稳定状态,而这个伤害会影响树木终生,所以它们毫无多余的时间与精力经营社群友谊。而且上文中的专家说法,显然是出自人工林的林务员。毫无疑问,他们指的是林相单一的人工林,比如只种植云杉或是只种植一种阔叶树树种。在大自然中,绝对找不到这种在广大的土地上,以相同间隔、在同一时间,种植同龄树种并一起成长的原生林相。在开阔的人工林区“幼儿园”里,树木个体争相生长,只想超越身旁的同伴。事实上,人工林区是如此脆弱、不稳固,树木就像稻田里的禾秆,虽互相依靠、支持,但只要暴雨过境,便会成片地倾倒。

在天然原生林里及自家的花园里,我们却常常能观察到全然不同的现象:相同树种的树木彼此之间会建立友谊。我们已在前面章节提到过,树木会经由树根相互联系。这种地下的深层联结自然无法让我们轻易看见,但树冠之间的游戏竞赛是暴露在外的。

当两棵树木争取光源时,会不惜以枝干互相争抢,各自将枝干伸向对手,想尽办法推挤对方以抢夺其日照地盘。大约100年后,这种竞争才会渐渐平息,但它们仍会为了填补树冠缝隙、抢占生长位置而争吵不休。

两棵树木若结为朋友,它们之间的互动则会与上述情况截然不同。它们只会将柔嫩的小枝往朋友的方向伸展,小枝丫间会温柔地相互推拉,好像只想轻轻地碰触一下对方;它们也只会向外侧生长较粗的树枝,而不会向朋友的方向生长。远观两棵树木,就像结合为一体的一棵树木,最后也会变成一对快快乐乐、白头偕老的终身伴侣。

此时,我们若遵从专家的建议,为了使一棵树木得到更多光线而砍伐其中一棵树木,必然造成相反的后果。一旦其中一棵树木被砍除,它的同伴就立刻会变得病恹恹的。再也没有同伴可以互相支撑,一起度过温带气旋的侵袭,被留下的树木孤零零并痛苦地活着。除此之外,真菌还会从互相交错的根系入侵活着的树木,导致原本还健康的另一棵树木在几年后也会死去。

另一个极罕见的现象是树木之间会互相帮忙。林内最紧密相邻的树枝会相交生长在一起,有时可能只是一根枝条环绕着另一根枝条生长并将其紧紧包覆。然而这种联系还是很脆弱的,因为两根树枝依然各自保留了树皮,阻碍了两者一起生长。当面对强大的外力时,比如温带气旋的侵袭,两者的连接处便可能断开。

有时树皮的外层刚好因为互相摩擦而脱落,两根树枝的木质部跟木质部、形成层与形成层因而相互接触,形成事实上的结合生长,并构建出共同的新系统。这样的连理枝结盟是非常稳定的,两者开始联结输送并交换水分与养料,这已经是超乎寻常的现象。然而更罕见的是,两种不同树种的树枝会合并生长。若想成为这种连理枝,前提是不同种的树木能够真正好好相处,山毛榉、千金榆两种树木和柳树之间就属于这种情况!

想找到异体连理枝,就像从众多的三叶草中寻找幸运的四叶草,可遇而不可求,需要相当奇特的缘分。你下次漫步于森林或公园时,可以多多注意有没有类似的情况,这会是一种令人兴奋的冒险。抑或在你家院子周围,说不定就隐藏着一对异体连理枝。

你若是暂时看不出连理枝的苗头,也有可能听见树枝之间这种结盟合作活动刚刚展开时发出的声音。当微风吹拂,两根枝条互相摩擦,发出响亮的“叩喽叩喽”声,常常被漫步林中的人误以为是啄木鸟在敲啄树干。

(摘编自彼得·渥雷本《树的秘密语言》)

【小题1】下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.专家认为树木如果生长得过度密集,就会影响树的生长,但其实大自然中的树木不仅很少竞争,反而可能互相扶持。 |

| B.林相单一的人工林中,树木之间的关联度比较低,林区脆弱不稳固,但在大自然的原生林相中,这种情况就少一些。 |

| C.树木在树冠方面的争夺较为明显,它们在争夺光源时枝干会互相推挤,但树木间也会建立友谊,根系也会相互联系。 |

| D.仅仅出现树枝之间的环绕还不算紧密,两根树枝之间联结并互相输送水分和养料的结盟才更稳定,这也是最罕见的。 |

| A.由于人工林中的树木没有多余的时间和精力经营社群友谊,因而人工林中的树木并不存在天然的联结网,也无法互相获取养分。 |

| B.文章中大量运用拟人的手法,将树木人格化,一方面使得语言生动有趣,让读者更容易接受,另一方面也避免了科普文章的枯燥。 |

| C.单个植物虽然可以尽情享受生长资源,但面对强大的外力时太脆弱,需要同伴来互相支撑,这说明只有合作才能在大自然生长。 |

| D.山毛榉、千金榆、柳树都属于异体连理枝,它们之间能够好好相处,然后逐渐联结并共生,体现了大自然的奇妙之处。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网