阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

为了更好地说清楚群己界限如何划分,即“私”的问题,费孝通以“西洋”社会之“捆柴”式“团体格局”为镜像,形象地刻画出了“推”出来的中国社会结构之“水波纹”式的“差序格局”:“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。”它“以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。

这里,费孝通用到了一个动感很强的“推”字。事实上,在讨论儒家文化与中国社会结构时,用到“推”字的学者并非费孝通一人。比如潘光旦1936年在谈到中国社会的个人与群体关系时就用到了这个“推”字,他指出,个人和群体之间是一种“推广”与“扩充”的关系,也就是从修身始,经过齐家治国,而后达于平治天下。再如,余英时谈论中国儒家文化特点时同样用到了“推”字,他认为,儒家文化具有两个层次,即“为仁由己”和“人伦秩序”,它们是一以贯之的。人伦秩序并非外力强加于人,它是从个人这一中心自然地推扩出来的。应该说,这个“推”字在儒家文化传统的人伦秩序中处于核心地位。

既然“差序格局”是“推”出来的,那么,它是如何“推”出来的?也就是说,是什么“推”动了那颗“石子”形成了一圈圈的愈远愈薄的“水波纹”式的中国社会结构?对于这一问题,有学者认为它是“以家庭为核心的血缘关系”以及由“‘血缘关系的投影’形成的地缘关系”,对此我们并不苟同。因为,费孝通说得非常清楚,在我们传统社会里,人和人之间关系形成的纲纪是“伦”,这也是社会结构的架格,这个架格是不变的,变的只是利用这架格所做的事。比如血缘和地缘,既因人而异,也因人之势力的变化而变化,但是其背后的那个“伦”是不变的。《中庸》里之所以把五伦作为天下之达道,是因为社会结构里的“己到天下是一圈一圈推出去的”。也就是从己到家、从家到国、从国到天下的一条通路。因此,我们认为真正“推”动那颗“石子”的是“伦常”。

也正是在“己”之“伦常”的“推”动中,“差序格局”呈现出了最重要的动态性特征,这种特征主要表现在三个方面:

一是社会关系的伸缩性。由于差序格局随时随地都有一个“己”作中心,而“己”之中心势力的强弱变化也随时随地地推动着“己”之社会圈子的大小自如伸缩。

二是“公”“私”关系的二重性。一重是以“己”为中心向“内”推所产生的“私”。“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜。”另一重是以“己”为中心向“外”推所产生的“公”。“克己复礼”“壹是皆以修身为本”;“推己及人”“己所不欲,勿施于人”;通过“修、齐、治、平”的层层外推,构建每个人心中的世界图景。

三是价值标准的相对性。由于差序格局是以“己”作中心的社会关系网络,因此,“克己复礼”是差序格局中道德体系的出发点。基于这个出发点,社会范围从“己”向外推,而推的过程里有着各种路线。比如亲属,与之相配的道德要素是孝悌;再如朋友,与之相配的道德要素是忠信;等等。于是,在一个差序格局的社会里,就形成很多条私人关系的网络,而每一条关系网络都对应着一种道德要素,所有的价值标准也因此而有差异。

正是由于差序格局具有以上的动态性特征,所以在这样的社会里,其社会结构并非固定不变,它总会因以“己”之“伦常”的向内或向外“推”而处在不断的变化和发展之中。

(摘编自沈玉梅《“推”出来的中国社会结构》)

材料二:

费孝通认为,最能说明差序的便是传统文化最讲究的人伦。而“伦”是什么呢?费孝通指出:“我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。”

“人伦”之所以能说明差序,在于“伦”规定了差序格局的内容,即差等。还是借用费孝通的原话:“伦重在分别,在礼记系统里所讲的十伦,鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。伦是有差等的次序。”

依我看来,上面引述的才是费孝通关于差序格局较为严格的定义。与水波纹的比喻不同,这个差等严明的纲纪或人伦强调的是纵向的、上下尊卑等级分明的一面。这种尊卑上下的差等先于个人而存在,并对个人产生强制性的约束力,即传统礼治秩序所要求的“亲亲、尊尊、长长、男女有别”。而水波纹的形象本身以及“由己推人”而推出自己与他人之伦理关系的论述却在同时消解了差序格局的刚性一面。

后人在解读和运用费孝通的差序格局概念时,不仅忽略了他所涉及的等级制方面;更重要的是,多数人还忽略了差序格局对于人格的影响。在这方面,最普通的例子莫过于我们常常从史书上或者戏文中读到的老故事:某位栋梁之材、国家重臣平时如何威风八面,贤能兼具,一旦朝见皇帝或者自己的上司,立刻先自矮了半截,或是行大礼,或是不断口称“圣上英明”之类。类似的例子不仅仅在官场(或公共生活中)有,在我们的日常生活中也如此。

回到费孝通当年的命题,如果说团体格局与平等人格互为因果、无法分开的话,差序格局与这种需要不断调整界定的人格也是互为因果、无法分开的。在缺乏更佳选择的情况下,我权且将这种弹性人格称之为“差序人格”。

差序格局是个立体的结构,包含有纵向的刚性的等级化的“序”,也包含有横向的弹性的以自我为中心的“差”。如果我们将注意力转向差序格局纵向的等级化方面,在此结构下产生的差序人格,以及差序格局与差序人格之间的互动关系时,我们就会发现这一概念的丰富内涵还远远没有得到充分的认识。

(摘编自阎云翔《差序格局与中国文化的等级观》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“推”字在儒家文化传统人伦秩序中处于核心地位,讨论儒家文化与中国社会结构时用“推”字并非费孝通独创。 |

| B.作为人和人之间关系形成的纲纪,“伦”是社会结构中不变的架格,这种差等的次序,是先于个人而存在的。 |

| C.后人对“差序格局”的解读,既忽略了涉及的等级制,也忽略了差序人格,对这一概念的内涵认识还不充分。 |

| D.两则材料都围绕“差序格局”展开,各有侧重,异中有同,都肯定了“伦”在差序格局中具有重要作用。 |

| A.费孝通以中国社会结构“差序格局”“水波纹”为鉴,反照西方“团体格局”“捆柴”式镜像,采用的是人类学经典方法——比较法。 |

| B.费孝通在阐述“差序格局”的概念时,引用了“壹是皆以修身为本”这一名言为证,可见,儒家思想在维持差序格局关系中处于核心地位。 |

| C.差序格局会影响人格,比如“熊汉家里横”,指那些在社会上受欺负、没本事的男人,在家里多半专制蛮横,这就是一个很好的例证。 |

| D.差序格局刚性的一面,被水波纹的形象本身以及“由己推人”的相关论述消解,因而,差序格局用“水波纹”这一比喻是不恰当的。 |

| A.贫居闹市无人问,富在深山有远亲。 |

| B.事父母几谏,见志不从,又敬不违,劳而不怨。 |

| C.为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎? |

| D.公而忘私,国而忘家,人所尚也,何者?为其超越一己之小限而献身于大公也。 |

秋尽冬初,家中冬事未办,狗儿在家闲寻气恼,刘姥姥对女婿,既以长辈身份教育,又以她的经验和见解开导。想起和金陵王家连过宗,所以动身一进荣国府,借周瑞家的见到凤姐,对凤姐拜了数拜,问姑奶奶安,最后凤姐给了她二十两银子。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

政治的本质,说到底,就是协调群体之中的人际关系(这里的“人际关系”的概念是广义的,既指个人与个人之间的关系,也指集团与集团之间的关系)。人是社会性的存在,而不是孤立的存在。人与人之间既需相互依靠,又有利害冲突。协调诸如此类的问题,便是政治的任务。既然中国文化不相信神而只相信人,那么在中国文化中头等重要的事,便自然是协调群体之中的人际关系,而不是天人之际的人神关系了。这就是为什么中国文化更重视政治的原因,也是为什么中国产生儒家哲学的原因。

中国文化这种重视政治、薄于宗教的特征,当然会给中国文学以很大影响。在中国文学的各种体裁中,诗歌是最早被要求与政治发生密切关系的文体。根据传统的文学观点,诗歌虽然就其本质而言是抒发个人感情的,但因为个人是生活于群体之中的,而所谓政治也无非就是协调群体之中的人际关系,因而诗歌与政治自然而然地就发生了密切的关系。《毛诗大序》之所以一下子从诗歌的抒情功用谈到政治功用,便是作者的意识深处存在着上述思路之故。

类似中国诗歌与政治的这种密切关系,在其他诗歌传统中是非常罕见的,可以说是中国诗歌的基本特征之一。正如松浦友久指出的:“在比较诗学上,一般认为,‘诗与政治’的课题引起人们的关注始于近代。但在中国诗史上,这却是自古以来诗学上最为关切的问题之一。并且其中表现的‘诗与政治’的关联,综合包括理念与实践两个层次,而其传统又一直延续到今天——这都是无与类比的特殊情况。”

(摘编自邵毅平《诗歌:智慧的水珠》)

材料二:

唐代诗歌与政治的关系,体现出某种带规律性的表征。中国诗史上的一些高潮期,也莫不有它独特的政治背景。战国时,楚面临强秦的威胁,进步爱国力量与腐朽卖国势力的斗争,推动屈原的创作,而屈原所经历的高层政治体验,则赋予他崇高的历史使命感和献身精神。建安时期,曹操政治集团以其进步的政治路线和“唯才是举”的用人方式,把因党锢之祸被压抑冷落的士人,重新推向政治舞台,激起强烈的功业思想和英雄意识。“雅好慷慨”的建安诗歌,正是得力于这种正面推动。继唐诗而起的宋诗,发展到宋中叶,又出现一个繁荣的局面。而其时从仁宗朝庆历新政,一直到神宗朝王安石变法前后,王朝内部政治斗争的焦点,是要克服“累世因循末俗之弊”,挽救长期和平发展中潜伏的危机。诗歌界欧、王、苏、黄等大家,都是在一连串起伏动荡的政治变革中卷入得很深的人物。

考察诗歌高潮来自政治的推动力,有助于进一步探索文学繁荣发展所需的社会条件。作为中国封建时代正统文学样式——诗歌,它注定要与封建政治发生密切联系。政治影响诗人创作,可以有四种情况:(一)挤占了诗人创作的时间和精力;(二)给诗人以正面鼓舞或推动;(三)打击压抑,导致怨悱;(四)诗人被迫害致死,或彻底沉默。(一)和(四)两种情况只能使创作受损。(二)和(三)两种情况虽有分别,但对于某些诗人,又常常集于一身。如李白、杜甫之入宫廷,便是始而受激励,继而遭压抑。

一般说来,封建时代的士人,总是先由政治给予某种参与的机会,在参与中有所不遂,才会引起怨悱。导致“长吟哦”的“起且僮”(崛起而后困顿),“起”往往在先,由政治直接给予拨动;“佳”伴随于后。“起”与“佳”或是单纯从某一侧面作用于诗歌创作,或是交糅在一起,产生更复杂的影响;或是比较直接地表现为正值,或是要经过创作活动的一番消化转换,才表现为积极有益的效应。能够给诗歌创作以强大推动的政治,不在于它有多么清明或稳定,而在于它要能强烈地率动人心,让人不断地感奋起来,发之于吟咏。封建王朝初期,一般号称盛世,而文学人才可能尚未积累到最丰沛的程度。同时稳定和繁荣不免缓解了士人要求干政的迫切感,诗歌颂美居多,缺乏对政治的深刻卷入,艺术上也缺乏由深广内容带来的要求变革创新的推动力。封建王朝末世,往往陷入大动乱。斗争残酷,兵祸连年,文教停顿,人才短缺,士人对世乱恐惧回避,诗歌也相应衰敝。东汉末(灵帝朝)、隋末、唐末的情况大体如此。一般性地排除了王朝开国期和衰乱期,再结合诗歌史上几个兴盛阶段来着,中国诗歌高潮,总是出现在社会政治比较有活力,能够吸引人才,并多方面推动士人为较高理想积极追求的时期,而盛唐则是演出了中国历史上这种时期的最为辉煌的一幕。

(摘编自余恕诚《唐诗风貌》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国文化只相信人而不相信神,使得协调群体中的人际关系成了中国文化中最重要的大事,协调人神关系则无必要。 |

| B.建安时期,因曹操政治集团的推动,受党锢之祸打击的士人得以重新走上政治舞台,他们满怀功业思想和英雄意识。 |

| C.庆历新政与王安石变法,意在克服各种弊端、挽救潜在危机,当时的几位诗坛大家都深深卷入激烈的政治变革之中。 |

| D.文学人才在封建王朝初期也许一般未积累到最充足程度,同时因时代稳定、社会繁荣,士人参与政治的愿望也不够强烈。 |

| A.政治的本质在于协调人际关系,因此应尽最大可能维护各个体、各集团的利益。 |

| B.诗歌虽与政治有密切的关系,但仍然可以抒发个人情感,这是由其本质决定的。 |

| C.战国时期出现了屈原这样的大诗人,这与楚国当时复杂的政治形势有很大关系。 |

| D.封建王朝末世往往天下大乱,这不只是对诗歌发展不利,对文化事业也是灾难。 |

| A.《论语·雍也》:“(子)曰:“求也艺,于从政乎何有?” |

| B.孔颖达《毛诗正义序》:“感天地,动鬼神,莫近于诗。” |

| C.元结主张诗歌应该“极帝王理乱之道,系古人规讽之流”。 |

| D.陆游《作雪寒甚有赋》:“老人别有超然处,一首清诗信笔成。” |

【小题5】“诗与政治”相关联是中国诗歌的传统之一,中国历史上诗歌创作的“高潮期”出现的原因有哪些?请根据材料简要概括。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

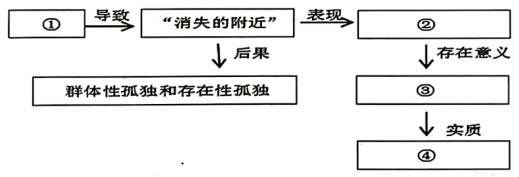

当代青年生活在一个日趋个体化的时代,其交往形态呈现出一种礼貌的疏远的刻意控制。比如逢年过节不愿走亲戚,通过佩戴口罩保持一种“社交屏障”等。这种现象或许就是所谓的“消失的附近”,即青年对附近呈现出漠然的心态。究其原因在于周围即时性的社会交往挤压了他们情感正常生长的空间。因此,“附近”作为一种日常生活场景的视域在青年的意识中消失了。这种“附近消失”的最直接后果是导致青年的群体性孤独。值得注意的是,“附近”的消失不仅引发青年群体的情感孤独,而且使其失去他人的实感体认,他们也逐渐在熟视无睹中变得麻木,周遭与自我的存在变得愈发虚无,进而又造成了存在性孤独。

在此,我们借助卡伦·霍尼《我们内心的冲突》中对“逃避人类型”神经症患者的阐述来审视青年与“附近”的交往类型:当自我孤立能够真的得到保障并起作用,便能获得一种安全感;如果孤立趋势被妨碍且无法发生作用,则产生焦虑不安。换言之,当“逃避人”能够与他人保持距离时就能获得安全感,而一旦因某种缘故导致“魔圈”被践踏或被擅自闯入则感觉受到威胁。因为个体缺少应付生活的其他途径,所以在不能维护与他人的感情距离时便惊慌失措,将逃避众人和躲藏作为一种自我防御的手段。以此为借镜,我们可以照见一些浸润了个体文化的青年习惯于生活中的离群索居,对熟人社会表现出敏感、惶恐和抵触,不断采取逃避的方式应对来自“附近”的“骚扰”。

从情感社会学的角度来看,逃避“附近”的行为姿态,应对的并非就此别过的完全意义上的陌生人,而是青年周遭最熟悉的“陌生人”。或许也正是社会现实赋予他们对熟人陌生化的自我防御机制以存在意义:在个体化社会及少子化家庭中成长起来的青年一代,长期习惯于独自面对单一生活的挑战,压抑烦琐的人际需求成为一种保护性“盔甲”。青年对“附近”的逃避,并不意味着独立和强大,相反仅仅是一种对自我脆弱、不安的防御。因而,这场名为“消失的附近”的逃难,其不存在于附近,而根植于青年进退失据、惴惴不安的内心。

(摘编自林媛媚《消失的附近:当代青年社交障碍的类型学分析》,有改动)

材料二:

康岚:您为什么会想到提出“附近”这个概念?

项飙:现代生活完全是被时间逻辑统治了,空间逻辑消失了。原来我们对时间的理解是通过人的行动,比方说我和你的距离是从你家走到荷塘边上的那个工夫,其实时间很大程度上是通过空间来衡量的。但在工业化之后,抽象时间也就是钟表时间变得非常重要。当这种抽象时间统治了我们的生活,空间就完全变成了附属性的东西。对快递小哥迟到两分钟会非常不满,是因为你根本不考虑他是从空间中哪个点到餐馆拿了东西,以及路上的交通是怎样的、进你家小区的门时他要跟保安怎样交涉,这些经历性、空间性的东西,你是不管的,你要的就是那个东西要在你规定的时间内送到你的手里。这种即刻心态是“时间的暴政”造成的。在这样的场景下,我提到“附近的消失”。

“附近”这个空间的消失,一方面是因为“时间的暴政”,另一方面是因为我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解。比如,你的邻居是干什么的,门口卖水果的人是从哪里来的,他们家在哪里,他们的焦虑和梦想是什么。这些人对你的生活很重要,因为我们的日常生活就是由他们来组织的,没有他们,我们的生活不能够正常运行。但是,我们对这些“附近”经常是视而不见的。

这个“附近”,它是一个空间,它的有趣在于它有很强的社会性,它是你这个社会主体的物质基础,把你托起来。在这里面,有很多很细密的又很复杂的、看似好像不重要的但其实是很重要的各种各样的社会关系。

所以我提出,要关注“附近”。一方面是要重构自己的生活,将自己从“时间的暴政”中解放出来;另一方面是在主观意识上,要重新树立一种理解世界和生活的方式。

康岚:您说过,“重建附近”不是一种论述,而是一种劝说,尤其是对年轻人的劝说。那么,为什么“附近”对年轻人尤其重要?

项飙:年轻人关心的就是两极。一方面他们非常关注自我,比如对毕业以后去哪里很焦虑,但另一方面,通过社交媒体,他们又非常关心远方,比如全球的一些危机,这些由各种抽象说法形成的宏大叙事,造成了社交媒体上各种辩论中很大的情绪波动。但是人们对自己周边的生活究竟是怎么样的,认知反而是很模糊的。

我觉得,如果一个人对身边的事情都讲不清楚,那他讲远方的事情肯定也讲不出什么意思来,因为他缺乏对人的经验进行洞察的能力,他讲来讲去都是书面上的词语。所以我觉得,不懂得“附近”,也就不可能懂得世界。

“附近”这个概念为什么会引起反响,比较重要的原因是它点出了一个症结,就是很多年轻人觉得自己的生活是失控的。一方面,年轻人觉得社会非常复杂,充满不确定性,他缺乏安全感;另一方面,他又觉得自己的生活没有选择空间,也不知道未来究竟能不能获得他要的东西,因为他觉得这个世界一旦超出他那个“泡泡”,是一个好像特别不能把握的世界。从这两重意义上来讲,年轻人都觉得不能够控制自己的生活。当觉得自己的生活失控或无意义时,他会产生一种很自然的愿望,就是要重新在生活里找到一个立足点。

那这个立足点是什么呢?我觉得,大家在“附近”这个意象里看到了一种可能,认为“附近”可能是一个新的抓手和立足点,是大家重新建立对生活的可控感、至少是可知感的一个基础。

(摘编自《“重建附近”:年轻人如何从现实中获得力量?——人类学家项飙访谈(节录)》,有改动)

【小题1】根据材料内容,下列说法不正确的一项是 ( )| A.青年群体的情感孤独和失去他人的实感体认,就有可能变得麻木,周遭与自我的存在也容易变得虚无。 |

| B.材料二借快递小哥的遭遇论述了现代人的一种“即刻心态”,并且指出这种心态是“时间暴政”造成的。 |

| C.“附近”可以说是一个空间概念,具有很强的社会性这一特点,其里面包含着细密、复杂的社会关系。 |

| D.年轻人感觉对生活失控或无意义时,一定要找到“附近”这个抓手和立足点,重新建立对生活的可控感。 |

| A.现代青年们习惯于过离群索居的生活,与他人保持一定的距离,以获得安全感。 |

| B.要想解决“消失的附近”这一青年群体社交障碍,重要的是要从青年的心理入手。 |

| C.有些年轻人关注由各种抽象说法形成的宏大叙事,反而对周边生活的认知变得模糊。 |

| D.“附近”这个概念能够引起反响的原因之一,就是它引起了很多年轻人的情感共鸣。 |

| A.陶渊明孤傲不群,一直想要逃离黑暗官场,因而最终选择归隐。 |

| B.贾惜春厌倦大家庭中丑恶现象,便事事求自保,以脱离污浊世界。 |

| C.别里科夫总想把自己装在套子里,好隔绝人世,不受外界影响。 |

| D.祥林嫂嫁而守寡,为躲避婆婆,于是逃亡到了鲁镇,远离熟人。 |

材料一:

意境说也是中国文艺理论的重要范畴,它的影响,它的生命力不下于文气说。意境说最初只应用于诗歌,后来波及小说。废名说过:“我写小说同唐人写绝句一样。”所谓“唐人绝句”,就是不着重写人物,写故事,而着重写意境,写印象,写感觉。物我同一,作者的主体意识很强。这就使传统的小说观念发生了很大的变化,使小说和诗变得难解难分。这种小说被称为诗化小说。这种小说的语言也就不能不发生变化。这种语言,可以称之为诗化的小说语言——因为它毕竟和诗还不一样。所谓诗化小说的语言,即不同于传统小说的纯散文的语言。这种语言,句与句之间的跨度较大,往往超越了逻辑,超越了合乎一般语法的句式(比如动宾结构)。比如:“老白粗茶淡饭,怡然自得。化纸之后,关门独坐。门外长流水,日长如小年。”(《故人往事·收字纸的老人》)如果用逻辑紧严、合乎语法的散文写,也是可以的,但不易产生如此恬淡的意境。

强调作者的主体意识,同时又充分信赖读者的感受能力,愿意和读者共同完成对某种生活的准确印象,有时作者只是罗列一些事物的表象,单摆浮搁,稍加组织,不置可否,由读者自己去完成画面,注入情感。“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”这种超越理智,诉诸直觉的语言,已经被现代小说广泛应用。如:“抗日战争时期,昆明小西门外。米市,菜市,肉市。柴驮子,炭驮子。马粪。粗细瓷碗,砂锅铁锅。焖鸡米线,烧饵块。金钱片腿,牛干巴。炒菜的油烟,炸辣子的呛人的气味。红黄蓝白黑,酸甜苦辣咸。”(《钓人的孩子》)这不是作者在语言上耍花招,因为生活就是这样的。如果写得文从理顺,全都“成句”,就不忠实了。语言的一个标准是:诉诸直觉,忠于生活。

文言和白话的界限是不好分的。“一路秋山红叶,老圃黄花,不觉到了济南地界。”是文言,还是白话?只要我们说的是中国话,恐怕就摆脱不了一定的文言的句子。

中国语言还有一个世界各国语言没有的格式,是对仗。对仗,就是思想上、形象上、色彩上的联属和对比。我们总得承认联属和对比是一项美学法则。这在中国语言里发挥到了极致。我们今天写小说,两句之间不必,也不可能在平仄、虚实上都搞得铢两悉称,但是对比关系不该排斥。比如:“罗汉堂外面,有两棵很大的白果树,有几百年了。夏天,一地浓荫。冬天,满阶黄叶。”如果不用对仗,怎样能表达时序的变易,产生需要的意境呢?

(摘编自汪曾祺《小说语言的诗意》)

材料二:

文学的第一要素是语言。在具体创作中,怎样让文学语言鲜活灵动起来?

首先,作家要承认文学语言本身有着独立的审美价值。汪曾祺说,语言是思想,语言是文化,语言更是一个生命体。既然是生命体,就要拥有与别人不一样的感情和色彩。沈从文评判优秀文学语言的依据,就是要“浸透了作者的人格和感情”。同时,文学语言又不能像橘子皮那样随意剥离。它表面看是技巧和形式,但又超出了技巧和形式,是巧妙融合到整篇作品骨子里的。

其次,文学语言是作品气脉、气质和作家心力、品质等的综合体现,可以看出作家在其中究竟用了多少心血和功夫。《红楼梦》为何一直被奉为中国文学语言之集大成者?就是曹雪芹在十几年时间里用超凡的才华倾心倾力打造的结果。文学语言比故事内容更有生活的黏着力,更容易先声夺人。余华对文学语言的运用体会是,先在语言技巧和形式叙述上展现出“不一样”,再回归个体现实,使语感、乐感、视点甚至幻觉凸显。阅读他的作品时,可以察觉到余华运用语言的本真心智和力量。

美妙的文学语言不会凭空产生,作家要结合作品内容和语句反复琢磨、深入推敲,所以作家既要假以时间上的沉思,又要有气脉、气质和心力、心慧的巧妙运用。文学语言要求明净耐品、活色生香,如果嘈杂喧嚣了,气韵和节奏就会败坏。难怪阿来说:“语言不好,即使作品能红极一时,也不会传之久远!”

再次,文学语言上的生动表达,并非高不可攀,反复修改是作家必备的基本功。一个对自己作品不修改、不订正的作家,文学语言上的表达仅凭第一次出版就包打天下,总是令人惋惜的。文学语言要求作家对作品经时间沉淀后多次审视,使作品语言节奏、韵律和风格集中显现,产生独特的魅力。

(摘编自付秀宏《让文学语言鲜活灵动起来》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.诗化的小说语言虽然具有某些诗的特质,但和诗的语言并不一样,也不同于传统小说的纯散文的语言。 |

| B.诗意小说的语言既强调作者的主体意识,又信赖读者的感受能力,它既超越理智诉诸直觉又忠于生活。 |

| C.文学语言不能与文学作品随意剥离,它不再是简单的技巧和形式问题,还要与整篇作品进行巧妙的深度融合。 |

| D.《红楼梦》之所以被奉为中国文学的一座高峰,是因为曹雪芹在十几年时间里用超凡的才华倾心打造了语言。 |

| A.材料一与材料二都谈到了文学语言的问题,不过二者论述的重心并不相同。 |

| B.对仗的修辞手法符合美学法则,灵活运用可以增添小说语言的诗意。 |

| C.文学语言必须经时间沉淀后,反复修改,否则难以产生独特的魅力。 |

| D.文学语言比故事内容更能表现生活的本真,更能把人代入现实中。 |

| A.为人性癖耽佳句,语不惊人死不休。(杜甫) |

| B.文章本天成,妙手偶得之。(陆游) |

| C.两句三年得,一吟双泪流。(贾岛) |

| D.吟安一个字,捻断数茎须。(卢延让) |

“芦花才吐新稳。紫灰色的芦穗,发着银光,软软的,滑溜溜的,像一串丝线。有的地方结了蒲棒,通红的,像一支一支小蜡烛。青浮萍,紫浮萍。长脚蚊子,水蜘蛛。野菱角开着四瓣的小白花。惊起一只青桩(一种水鸟),擦着芦穗,扑鲁鲁鲁飞远了。”

【小题5】当下有些作家在写作中不注意修炼语言,过度强调灵感的作用,在语言表达上缺乏一种踏实寻真的情怀。请结合材料二相关内容,给这些作家提几条建议。组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网