阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“元宇宙”是2021年科技领域最火爆的概念之一,半年来,热度集中在游戏与VR领域。VR作为终端设备接口,可以实现“元宇宙”要素中的“沉浸感”。IDC中国终端系统研究部分析师赵思泉表示,“元宇宙”对VR上下游硬件、软件生态圈起到的推动作用较为明显。腾讯、字节跳动、Meta、微软、HTC等科技大厂纷纷入局,已经形成应用内容提供者、硬件参与者、基础技术提供者三足鼎立的局面。数字孪生是虚拟现实应用的深化发展,其先行应用有航空航天、制造、医疗和智慧城市等。例如感知MR/VR数字孪生协同平台,为工业4.0、智慧城市背景下的数字孪生构建了高效率、低成本的远程三维可视化协同工作平台。中国工程院院士赵沁平指出,“我国已将虚拟现实和增强现实列入“十四五”规划数字经济重点产业,虚拟现实、增强现实及延伸的数字孪生技术和产业,将迎来下一个快速发展爆发期。”

(摘编自卢梦琪《虚拟现实:元宇宙点燃新一轮发展热情》,《中国电子报》2021年12月21日)

材料二:

伦理道德方面,“元宇宙”深度释放了人类创造力与能动性,集中体现了人类对于突破物理限制、拓展生命体验的内在向往。“元宇宙”中构建的数字虚拟世界,既是现实物理世界的数字化复制物和创造物,也是科技改变生活与科技向善的结合。但它并非与世隔绝的“桃花源”,更不是逃离现实的“乌托邦”。进一步讲,“元宇宙”营造的沉浸式体验不是“沉沦式”生活,不能成为使人无形中丧失求真意识、热衷于成瘾式游戏生活的借口;“元宇宙”的去中心化尝试无法去平台化,难以阻断商业组织的天然垄断倾向;“元宇宙”的数字创造无法摆脱关键生产要素需求,依然得遵循劳动价值规律;“元宇宙”中人与人之间关系的深度虚拟化,必须依托社交网络演化发展,难以切断与现实物理世界的必然联系。因此,“元宇宙”中构建的虚拟身份、虚拟产品、虚拟市场、虚拟交易、虚拟生活、虚拟经济、虚拟人生等,不能脱离伦理道德的约束。

(摘编自王保魁、刘海陆《“元宇宙”来了,勿忘风险与挑战》,《解放军报》2021年12月17日)

材料三:

元宇宙概念已经火了一段时间,现在有愈演愈烈之势,尽管监管部门通过各种方式追问上市公司概念的含金量,但投资者依然追捧,资金围猎之下眼中已没有利空。元宇宙还没有一个框架,可是已经有人在宇宙空间里卖地皮,把熟悉的一套在另一个空间发扬光大,不久之后,就有可能在上面大兴土木,卖起虚拟房地产。可怜当代人在城市里买房子不容易,到了一个虚拟空间,还要继续给自己安置一个窝儿。不可否认,元宇宙是个大概念,近年来很少有这样级别的概念出现。有些投资者会想,应该抓住一些机会,不管最终是否能成,重要的是在股市变化中赚到钱。这种情况下,相信不少已经赚到钱的投资者,也不关心元宇宙后面会怎么走。这个阶段的炒作,不过是一部分跟风者将钱财交送给了聪明人,为一些别有用心的上市公司当作股东退出筹码。不过在炒作彻底熄火之前,没人愿意承认自己是弱者。满腔热忱,多是要错付。

(摘编自余胜良《元宇宙炒作何时休?》,《证券时报》2021年12月15日)

【注】元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现象世界映射和交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。

【小题1】下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.VR是“元宇宙”热度集中的领域之一,因此,可以用VR作为终端设备接口实现“沉浸感”。 |

| B.感知MR/VR数字孪生协同平台,是数字孪生在制造、智慧城市等领域先行应用的一个实例。 |

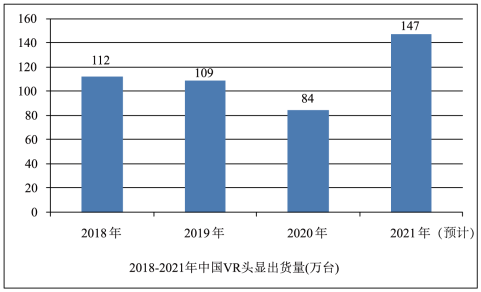

| C.与2020年相比,2021年中国VR头显出货量呈大幅增加趋势,“元宇宙”对此有一定推动作用。 |

| D.“十四五”期间,虚拟现实、增强现实及延伸的数字孪生技术和产业将可能获得快速发展。 |

| A.“元宇宙”需要伦理道德的约束,一旦脱离约束,就会使人无形中丧失求真意识、热衷于成瘾式游戏生活。 |

| B.如果“元宇宙”的去中心化尝试能够去平台化,则可以阻断商业组织的天然垄断倾向,从而切断与物理世界的联系。 |

| C.虽然元宇宙还没有一个框架,可是已经有人在宇宙空间里卖地皮了,以后也必会在上面大兴土木,卖虚拟房地产。 |

| D.“元宇宙”风险与挑战并存,现阶段对“元宇宙”概念的炒作,会使一部分跟风者陷入经济风险,遭受损失。 |

美的创造、传播和继承,总是应和着本民族、本时代的情感需要。毋庸置疑,千百年来,中国花鸟画一直在民族文化所赋予它的原动力的推动下发展着,在题材之外不断深化其原有的精神内蕴。在长期的发展过程中,花鸟画一方面不断充实自身适应新时代的审美要求,另一方面又在潜移默化地塑造和陶养人们的审关情趣。

花鸟画的民族文化原动力,是以花鸟拟人、表情的寓意性。《芥子园画谱》有载:“古诗人比兴,多取鸟兽草木。而草虫之微细,亦加寓意焉。”花鸟画在演变和发展过程中,也伴随着中华文明的进程,通过主观的诗性和文学性审美方式抒情达意、托物言志,形象性地展现着中国人的宇宙观和自然观。

我们的先民曾将自然中的花鸟变幻为图腾,表达对大自然的原始崇拜。原始社会,人们常把某种动场、植物或非生物等,视为自己的亲属、祖先或保护神。图腾实际是一种被人格化的崇拜对象。人们相信它们有一种超自然力,会保护自己,并且还可以获得它们的力量和技能,让族群不断繁衍壮大。虽然图腾信仰在历史发展中逐渐模糊,但并未完全销声匿迹,它逐渐演化为民俗文化的一部分,让生活充满文化寓意。这种文化寓意也影响着花鸟画的发展,甚至呈现为某种圭臬,不断被程式化和重复表现。如花鸟画中常见的石榴、葫芦、蝙蝠等,是人们喜闻乐见的题材,具有“多子多福”“福禄”等吉祥寓意。

作为一种寄情于天地万物的艺术,花鸟画更是体现比德思想和“赋比兴”手法的广阔天地。借景抒情、托物言志,是中国花鸟文化的精髓。画家通过隐喻、象征、通借、谐音等艺术手法寄托生活中聚积的情感和美好愿望,并假以笔墨的独特性,达到自然载体、个性笔墨、意境意趣的统一。花鸟画不只是在客观地表现对象形态,通过情感寄托,它既能引起大众共鸣,也能给予观者某种联想空间。如《宣和画谱》所描述:“花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔翠,必使之富贵。而松竹梅菊,鸥鹭雁鹜,必见之幽闲。至于鹤之轩吊,鹰隼之击搏,杨柳梧桐之扶疏风流,乔松古柏之岁寒磊落,展张于图绘,有以兴起人之意者,率能夺造化而移精神,遐想若登临览物之有得也。”不难看出,花鸟画中的题材除了祝福寓意外,也在抒发中国文人的生活情趣和精神操守,满足着每个时期寻常百姓对于美好生活的向往和追求。这正是中国花鸟画熠熠生辉、经久不衰的艺术魅力之所在。

从某种角度而言,花鸟画也是自然生态美学的产物。作者以人与自然的和谐共生与自然本身的生生之道为审美原动力,以“写生”这种独特的体察手法,从生态审美的精神视阈体现对人与自然的亲和性和同一性的重视,倡导生命与生命、人与自然的和谐共生,彰显中国人“天人合一”的文化主张和精神世界。

(摘编自马新林《清气满乾坤—花鸟画的中国精神》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.民族、时代的情感需要影响着美的创造、传播和继承,艺术之美是民族、时代情感的表现。 |

| B.民族文化千百年来一直是中国花鸟画发展的原动力,不断深化其题材之外的原有的精神内蕴。 |

| C.原始社会先民为了表达对自然的崇拜,于是把某种动植物或非生物,看作自己的亲属、祖先或保护神。 |

| D.比德思想和“赋比兴”手法在花鸟画中得到广泛运用,从而使花鸟画成为一种寄情于天地万物的艺术。 |

| A.文中引用《芥子园画谱》的有关语句,目的是证明中国古代诗歌中多以鸟兽草木来比兴,并加以某种寓意的文化传统。 |

| B.文中举图腾的事例,论证了中国花鸟画的发展,除了诗性和文学性的影响之外,还有对自然的原始崇拜情结的影响。 |

| C.作者引用《宣和画谱》中的一段话,论证了花鸟画抒发了文人生活情趣和精神操守,体现了人们对美好生活的向往和追求。 |

| D.最后一段在前面四段充分论述的基础上,作出总结,指出花鸟画彰显了中国人“天人合一”的文化主张和精神世界。 |

| A.在生产力不太发达的古代,人们坚信有一种超自然力会保护自己,并能获得它们的力量和技能,这是图腾产生的心理原因。 |

| B.民俗文化由图腾信仰逐渐演化而来,图腾信仰让生活充满文化寓意,这种文化寓意呈现为某种圭臬,不断被程式化和重复表现。 |

| C.花鸟画中常见的石榴、葫芦、蝙蝠等,具有“多子多福”“福禄”等吉祥寓意,这是图腾信仰演变而来的文化寓意。 |

| D.借景抒情、托物言志是中国花鸟文化的精髓,体现中国花鸟画光辉灿烂的艺术魅力,这两者是共融相通的。 |

亚里士多德认为 ,在戏刷的情节、性格、言语思想、形象和歌曲等六大要素中,“最重要的是情节即事件安排”。这是两千多年前产生的欧洲传统的“情节中心”戏剧观,与初步发展的古代希腊戏剧是相适应的。进入近代社会,由于人的价值和尊严的发现,人们对戏剧中的人物投去了更多的关注。然而即使是“性格中心”说也承认,情节对于戏剧是至关重要的,它是戏剧的基础,是其他要素赖以生存发展的土壤。莎士比亚在创造情节结构方面是杰出的,他的每部戏剧几乎都有引人入胜的情节故事。恩格斯在谈悲剧的一封信中高度评价莎剧的情节特征,他写道“德国戏剧具有的较大的思想深度和意识到的历史内容,同莎士比亚剧作的情节生动性和丰富性的完美融合”,那将是“戏剧的未来”。《哈姆莱特》作为莎剧的典范,也是“情节生动性和丰富性”的典范,正是生动丰富的情节与典型的人物性格、进步的思想倾向、优美的艺术语言的有机融合,相得益彰,使《哈姆莱特》成为世界戏剧史上的一部伟大的经典。

在莎士比亚创作的前后,欧洲一直流行着“情节整一”的戏剧原则。这个原则是亚里士多德在总结古希腊戏剧经验的基础上提出的,简单地说,就是要求一部戏剧只能有一条情节线索,而且要完整、长短适度。亚里士多德称之为只模仿“一个完整的行动”。“情节整一”的原则支配着18世纪之前的欧洲戏剧创作并且成为古典主义法规“三一律”的一部分。莎士比亚强调戏剧模仿自然,创作从实际出发,走上了与“情节整一”完全相悖的道路。他的每部戏剧都有两条或两条以上的情节线索,每条线索都包含着一定的社会内容,多角度、多层面地展现了他所生活的时代和社会。《哈姆莱特》设置了三条情节线索。以哈姆莱特为父复仇为主线,以雷欧提斯为父复仇及挪威王子福丁布拉斯为父报仇为辅助线索,三条线索构成了戏剧的主要情节。与一条线索的情节相比,这个悲剧故事不仅反映了更广阔的生活,展示了从丹麦宫廷到贵族家庭、从守望的城堡到凄惨的墓地等生活的画面,而且包容了更丰富的内容,广泛地反映那个时代的社会历史生活。

人们常说“没有冲突就没有戏刷”,同样我们也可以说没有冲突就没有好的戏剧情节。这是一个戏剧的重要原则。莎士比亚历来重视这一原则。他的戏剧特别是悲剧总是贯穿着尖锐激烈的戏剧冲突,斗争针锋相对,场面惊心动魄。在这方面(哈姆莱特》是十分成功的。它不仅安排了三条交错对比的线索编织了生动丰富的悲剧情节,而且设计了两个尖锐激烈、贯字金剧的戏剧冲突,进一步增强了戏剧情节的生动性和丰富性。《哈姆莱特》的第一个冲突是哈姆莱特与克劳狄斯的矛盾冲突,第二个冲突是哈姆莱特内心的矛盾冲突。这两个冲突相互交织构成了悲剧情节的主线,波澜起伏,生动丰富,始终充满了巨大的艺术魅力。

(摘编自高文坡《<哈好雷特>情节的魅力》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.亚里士多德认为情节在戏剧六大要素中最重要,部戏剧的情节只能有一条完整、长短适度的线索。 |

| B.亚里士多德戏剧理论和以前欧洲戏剧创作都曾受古希腊戏剧“情节中心”观和“情节整一”原则的影响。 |

| C.莎士比亚的戏剧不仅有两条或两条以上的线索,广泛地展现时代和社会,也贯穿着尖锐激烈的冲突。 |

| D.《哈姆莱特》的主线是哈姆莱特为父复仇,主要冲突有哈姆莱特的内心矛盾、他与克劳狄斯的矛盾。 |

| A.文章引用了恩格斯的名言,证明《哈姆莱特》是世界戏剧史上伟大的经典,原因就在于情节的生动性和丰富性。 |

| B.文章第2段对比了两种不同的戏剧创作,说明复杂的线索、反映生活的广度和深度是《哈姆莱特》情节的特征。 |

| C.文章第3段强调了戏剧冲突的重要性,并指出贯穿全剧的两个尖锐激烈的冲突是《哈姆莱特》成功的重要原因。 |

| D.文章从复杂线索设置、激烈冲突安排这两方面来论述《哈姆莱特》情节的生动性和丰富性,证明其情节的魅力。 |

| A.随着近代社会对人的价值和尊严的重视,戏剧的基础由情节转变为人物,戏剧观由“情节中心”转变为“性格中心”。 |

| B.《哈姆莱特》通过设置三条情节线索,扩大了反映社会生活的广度和深度,这是“情节整一”的戏剧创作无法胜任的。 |

| C.冲突在戏剧中起着重要的作用,能增强戏剧情节的生动性和丰富性,因此在戏剧创作中,要重视对戏剧冲突的设计。 |

| D.哈姆莱特的悲刚结局从矛盾冲突来分析,这既是他与克劳狄斯冲突中双方较量的结果,也是他内心冲突的性格使然。 |

材料一:

近日国家林业和草原局、自然资源部联合印发《全国湿地保护规划(2022—2030年)》,提出到2025年,全国湿地保有量总体稳定,湿地保护率达到55%,新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。

根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》及其专项规划,湿地保护规划以“三区四带”为总体布局,结合我国湿地保护管理现状,提出实行湿地面积总量管控、落实湿地分级管理体系、实施保护修复工程、强化湿地资源监测监管、加强科技支撑、深度参与湿地保护国际事务等6项重点任务,以及出台保护国家重要湿地的相关政策,实施30个湿地保护修复项目,完善湿地标准体系等16项具体任务。

(摘编自《2025年我国湿地保护率将达55%》)

材料二:

在与《湿地公约》第十四届缔约方大会同期举行的国际湿地展上,中国湿地保护成就得到广泛关注,许多与会代表高度评价中国在湿地保护领域取得的进步,以及开展国际合作对世界作出的贡献。

《湿地公约》第十四届缔约方大会11月5日在中国武汉和瑞士日内瓦两地拉开帷幕。中国加入《湿地公约》30年来,认真履行公约责任,积极参与国际交流,与各缔约方广泛合作。据中国国家林业和草原局介绍,中国为42个发展中国家开展了培训,为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案。

(摘编自《国际湿地展上中国湿地保护成就令人瞩目》)

材料三:

2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国湿地保护法》,自2022年6月1日起施行。该法共7章65条,是我国首次针对湿地保护进行的专门立法。

近年来,我国高度重视湿地保护工作,不断加强湿地保护制度建设,湿地生态系统持续向好,取得了较为显著的成效。同时,我国在湿地保护和管理方面也存在一些问题,比如面积萎缩、功能退化等。

2021年1月20日,湿地保护法草案首次提请全国人大常委会会议审议,针对湿地保护进行立法,有利于从湿地生态系统的整体性和系统性出发,建立完整的湿地保护法律制度体系,为强化湿地保护和修复提供法治保障。

(摘编自《我国生态文明法治建设的重要成果》)

材料四:

生活中,人们会看到一些湿地经过修复后样貌发生明显变化。有的被修复湿地植被丰茂、水域幽深,碎石步道在丛林里穹弯绕绕,围堤形成的人工岸线外是白金色的沙滩;没有被修复的湿地,往往呈现连片的淤泥质海滩,随季节涨落的水域,从高处俯瞰仿佛是荒地,而这正是候鸟赖以觅食、停歇、繁殖的栖息地。

单纯从游客的角度,前者无疑更受欢迎。但从候鸟的需求来看,或是从湿地保护的角度出发,后者才是真正意义上的保护。然而目前,有的地方在实施生态修复项目时,由于缺乏正确理念指导,缺乏湿地修复应有的边界意识,在无意之中把湿地保护变成了对湿地的侵占,造成某些候鸟栖息地丧失。

保护湿地的最终目的,是为了让生态更美好。在此过程中,需注意把握保护与开发的平衡,坚持把保护放在首位,合理有序开发利用。

摘编自《湿地修复要有边界意识》)

【小题1】下列对材料内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.为发展中国家开展培训,为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案,是中国加入《湿地公约》以来,认真履行公约责任,对世界作出贡献的表现。 |

| B.2022年6月1日起施行的《中华人民共和国湿地保护法》,是我国首次针对湿地保护进行的专门立法,体现了我国对湿地保护工作的高度重视。 |

| C.要想建立完整的湿地保护法律制度体系,为强化湿地保护和修复提供法治保障,就要考虑到湿地生态系统的整体性和系统性,有针对性地进行立法。 |

| D.有的被修复湿地植被丰茂、水域幽深,碎石步道弯弯绕绕,人工岸线外是白金色的沙滩,这种修复不符合候鸟的需求,但对湿地是真正意义上的保护。 |

| A.在大江大河沿岸建立湿地类型自然保护区、湿地保护小区等,以形成湿地保护网络。 |

| B.大力发展不投饵的近海贝类藻类养殖、大水面放养、稻渔综合种养等健康养殖模式。 |

| C.将红树林保护纳入湿地保护规划,同时兼顾当地居民生活及候鸟停歇觅食地等需求。 |

| D.增加湖泊蓄水量,提升草原植被盖度,流域80%以上面积保持着生态系统的原真性。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网