阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

诗人屈原将楚地祷祝之辞的巫歌和《诗经》中“赋”的创作方法有机地融会在一起,加之他的激情,一种前无古人后无来者的文言散文诗因此产生。以《离骚》《九歌》为代表的文言散文诗组成的《楚辞》已经流传了两千多年,模仿“骚体”的作品也层出不穷。在探讨《楚辞》的渊源时,大多以为是楚文化造就了这种特点鲜明的作品,这是毫无疑问的。或以为它也受到中原文化,主要是《诗经》的影响,这也是毫无疑问的。若《楚辞》仅仅停留在当地祝祷之辞和巫歌的基础上,就不成其为《楚辞》而只是当地祝祷之辞和巫歌了;若《楚辞》的写作仅停留在《诗经》的传统方法上,就仅仅是《诗经》之余绪了。故《楚辞》应该是楚文化与华夏文化融合的产物,是楚国当地祝祷之辞和巫歌与《诗经》有机结合的产物。

其实对于《楚辞》受《诗经》影响的见解,前哲先贤是有过精彩论述的。汉宣帝早就指出:“辞赋大者与古诗同义,……鸟兽草木多闻之观,贤于倡优博弈远矣。”“鸟兽草木多闻之观”数语,明显指出辞赋是继承《诗经》传统的。汉代最为流行的说法是“赋者,古诗之流也”。“大儒孙卿及楚臣屈原离谗忧国,皆作赋以风(讽),咸有恻隐古诗之义。”辞赋一体,汉人所说的赋往往包含《楚辞》。

南朝刘宋文学评论家刘勰则认为《楚辞》的产生是有多种渊源的,其中就有《诗经》的因素。《文心雕龙·辨骚》说过,“故论其典诰则如彼,语其夸诞则如此,固知《楚辞》者”。刘勰所谓的“论其典诰则如彼”,是指《楚辞》中有不少思想性和创作方法同于儒家经典的地方,所谓的“语其夸诞则如此”,是指《楚辞》中有不少“诡异之辞”“谲怪之谈”,属不同于儒家的地方,而接近于战国纵横家好夸大其词的文风。不管《楚辞》的是非标准是否同于儒家经典,刘勰认识到《楚辞》在思想性、创作方法、诗歌形式等方面,是部分地渊源于《诗经》的;而其诡谲、夸诞之文风,则是受了战国诸子的影响。像汉宣帝、班固、刘勰这样的前哲先贤仅下论断或举例,并未详尽地阐述《楚辞》受《诗经》影响的情况。

论及《楚辞》,我们可以看到其中确实具有丰富的华夏文化的因素,故需要了解楚文化逐步华夏化的进程。在楚文化的草创时期,即传说时代“筚路蓝缕以启山林”的原始时期,基本处于以地方特点、民族特点为主的原始文化阶段。故楚国早期的统治者楚武王承认楚人是蛮夷,这一方面是基于楚国自身发展的需要,另一方面讲的却是历史事实。楚国的建立,奠定了以华夏文化为尚的基本走向。近年获得的以往从未知晓的《孔子诗论》,证实了《诗经》确实已经在楚国传播。春秋后期以后,楚国进一步开疆拓土,国土益发广袤,人口益发众多,民族融合日益加强,文化的趋同性日益明显。

(节选自王廷洽《〈楚辞>中所见<诗经>元素》)

材料二:

《楚辞》所出现的祭祀对象多数不具有《诗经》中神灵形象的那种崇高性,同时,它们身上的某些特征、属性,又是《诗经》祭祀诗中的神灵所缺少的。

《诗经》中出现的祭祀对象,基本是处于静止状态的,它们高高在上,或安处冥冥之中,接受和享用人们奉献的祭品。如果说他们还有活动,那也仅仅是降临神坛、醉饱辞返而已。《楚辞》中的祭祀对象则不同,除没有直接出场的至上神东皇太一外,其余诸多神灵或是上天入地,或是遨游九州,或是出行求偶,都处于运动之中,见不到端坐受享的静止之神。所以《诗经》祭祀诗中的神灵显得稳重但却缺少生气,而《楚辞》中出现的祭祀对象则给人以变动不居的感觉。

《诗经》中出现的祭祀对象是众多的,基本都是吉祥之神,见不到死者的幽灵。《楚辞》则不同,其中的祭祀对象除常见的天地山川之神外,还有冥神,即人死之后而转化成的鬼魂,《山鬼》《国殇》祭祀的都是阴鬼幽灵。正因为如此,《诗经》和《楚辞》与祭祀相关的作品,在美学风格上就又出现了另一个重要差异:如果说《诗经》祭祀诗中的神灵基本都是正剧的主角,是崇高的对象,那么《楚辞》中的祭祀对象还有悲剧的扮演者,有不幸的命运和它们伴随。

总之,《诗经》与《楚辞》两种文化文本在表现宗教神道观念时,在审美上存在着明显的差异性。《诗经》表现出的神道观念具有一种精英文化特质,而《楚辞》则呈现出一种俚俗文化气息;《诗经》所描写的神灵具有崇高性,标志着审美主体的理性成熟,《楚辞》所描写的神灵多有具象,表现出审美主体情感的真挚与酣畅;《楚辞》所表现的神道观念更注重情感的愉悦与失落,而《诗经》所表现的神道观更注重理性的深化与升华。深入分析《诗经》在表现神道观上与《楚辞》的审美异趣,可以理清两种文本所代表的文化的差异与特征,并可以进一步确认两种文化的存在历史状态及价值功能,亦可见出宗教文化对文学审美影响的清晰痕迹。

(节选自何长文《<诗经>与〈楚辞>的审美异趣》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.文言散文诗是屈原将巫歌与《诗经》的创作方法有机融合的产物,两千多年来具有很大的影响力。 |

| B.有关《楚辞》的渊源问题,多数人认为是楚文化造就了《楚辞》,也有人认为《楚辞》还受到了《诗经》的影响。 |

| C.材料一作者认为《楚辞》应该是楚文化与华夏文化融合的产物,对《楚辞》中华夏文化因素的研究,需了解楚文化逐步华夏化的进程。 |

| D.《楚辞》中出现的祭祀对象冥神,即人死之后而转化成的鬼魂,对此,材料二作者列举了《山鬼》《国殇》的例子。 |

| A.刘勰认为《楚辞》的产生有《诗经》的因素,在思想性和创作方法等方面有继承儒家经典的地方。 |

| B.《楚辞》中的夸诞之语、谲怪之谈受到了战国纵横家的影响,刘勰等前哲先贤对此并未发声。 |

| C.《楚辞》中诸多神灵或上天入地或遨游九州或出行求偶,处于运动之中,给人以变动不居的感觉。 |

| D.《诗经》祭祀诗中的神灵形象基本上是稳重而崇高的,表现出的神道观念具有精英文化特质。 |

| A.注重情感的愉悦与失落。 | B.有的祭祀对象有不幸的命运。 |

| C.众多神灵都是吉祥之神。 | D.具有俚俗文化气息。 |

桃花以它俏丽的色彩、缤纷的落英触动了人的某种情绪和情感,汇入了人们审美的心理因素,逐渐形成了中国的“桃花文化”。

桃花文化历史悠久,从《桃之夭夭》一直唱到《在那桃花盛开的地方》……

桃花文化还具有普遍性,举凡恋爱、婚姻等人生喜庆活动,桃花总是“尚红”礼俗的主要角色。包含“桃花”一词的人名、地名更是不胜枚举。民俗中的“踏青”,采撷的也多是几枝早开的俏丽桃花。至于与桃树、桃实相关的文化事象,几乎无所不在:“桃都”天鸡报晓、王母蟠桃盛宴、寿星捧桃、春日桃符、“桃李满天下”……

桃花文化体现了中国文化人的自然观。人类诞生于大自然,与大自然永远有一根剪不断的脐带。

大自然最美的季节是万物复苏、欣欣向荣的春天。“咏春”的诗文,倾注了中国文人的炽热情感;春天又美在桃花盛开的时节,于是铺陈春景,不能不写桃花……

永恒的自然界,极富生命力的桃花,推动着中国文人的艺术想象力和热爱生活的心愿。中国文人把自然界的桃花作为自己的生命、自己的本质力量和自己情感意识的对应物,加以抒写。他们借桃花,歌颂自然美、劳动美、创造美,表现对永恒的自然、永恒的生命的向往。

桃花文化还渗透着“儒与庄禅互补”的文化精神。中国的文人,一方面要身体力行,去实现儒家的“修身齐家治国平天下”“经世致用”的理想;另一方面,又要准备在理想之梦被击碎时“穷则独善其身”,寄情山水,回归田园,在庄禅的境界中求得精神的休憩与解脱,于是,陶渊明的《桃花源记》为自己,也为与他一样的失意文人创造了一个虚幻的理想世界。

桃花源作为一个“理想世界”,作为精神栖息之所,世世代代吸引着文人学士,形成了他们的“桃花源情结”。中国一些文人并非不知道桃源之不可寻,他们寻找桃花源,几乎与屈子的《天问》一样,上升为一种探求宇宙、社会和人生意义的思维模式。

(选自《中国的桃花文化》)

【小题1】对本文第二段“从《桃之夭夭》一直唱到《在那桃花盛开的地方》……”,理解正确的一项是 ( )

| A.桃花文化将贯穿于中国诗歌的发展历程,从《诗经》到现代诗。 |

| B.桃花文化从《诗经》的“十五国”,逐渐遍布于赤县神州。 |

| C.桃花文化代代沿袭。从先秦到今天,以至将来,绵延不断。 |

| D.研究桃花文化,可以找到一条研究中国诗歌发展的线索。 |

| A.“经世致用”的理想与“超凡脱俗”的矛盾统一。 |

| B.“治国”时也寻求“逍遥”,失意时也苦苦追求。 |

| C.“达则兼济天下”“穷则独善其身”相互依存,互相转化。 |

| D.既积极参与“治国”,于不得已时又寻求解脱。 |

| A.大自然最美的季节是万物复苏、欣欣向荣的春天。“咏春”的诗文,倾注了中国文人的炽热情感。 |

| B.春天又美在桃花盛开的时节,于是铺陈春景,不能不写桃花。 |

| C.永恒的自然界,极富生命力的桃花,推动着中国文人的艺术想象力和热爱生活的心愿。他们借桃花,歌颂自然美、劳动美、创造美,表现对永恒的自然、永恒的生命的向往。 |

| D.中国文人把自然界的桃花作为自己的生命、自己的本质力量和自己情感意识的对应物,加以抒写,这样说来,表现生命的本质力量和情感意识就应该细致描写桃花。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

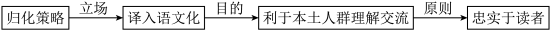

文化的异质性(即国家、民族、时代的差异性)是翻译存在的前提和基础,更是跨文化背景下对翻译提出的挑战。西方翻译界最早探究异质文化对翻译影响的是尤全·奈达,他在“动态对等”思想中指出,文化的异质性是语言依托的文化系统的差异。这种差异决定了不同语言的人持有不同的观点和意义判断,因此两种文化间没有直接对等词,“译者应该着眼于原文的意义精神,不拘泥于语言形式对应,以期达到译文在译入语文化环境中产生原文在源语文化环境中相应的效果”。而当代解构主义翻译代表人物劳伦斯·韦努蒂强调异质文化使文化间相互交流、适应,从而获得新生。翻译不是“求同”而是“存异”,异质文化翻译的目的不是在翻译中消除语言与文化的差异,而是要在翻译中表达这种语言与文化上的差异。傅雷、钱锺书等赞同奈达的学说,提出内在“神似”、外在“形似”的“神话说”。王秉钦、刘宓庆等主张将奈达和韦努蒂的理论结合起来,认为翻译的最大障碍主要来自文化异质性,翻译不能单从字面上去寻求等值,必须从两个民族之间正确地进行思想与文化交流这一目的出发。“对待原文,应当以作者的民族文化背景为依据,力求予以正确的理解;用译文表达时,又应以读者的文化背景为指南,认真考虑译文对读者引起的心理和社会效果”。

(摘编自薛轶《跨文化交际视角下异质文化的翻译》)

材料二:

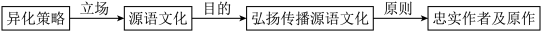

比较《红楼梦》两种英译本的诗歌翻译(大卫·霍克斯的译本和杨宪益、戴乃迭的译本),我们发现在翻译带有汉文化特色的“诗家语”时,霍克斯主要采用的是归化策略,而杨宪益、戴乃迭则主要采用的是异化策略。译者是选择归化策略还是异化策略,与其所站的文化立场及其所处的文化语境紧密相关。如果译者站在译入语的文化立场,将翻译视为转述一个异域文本,目的是使本土特定人群易于理解,并达到理解与交流的目的,那他就会选择忠实于读者,以译入语读者所在的文化为归依,在翻译过程中选择归化策略也就势在必然。但如果译者站在源语文化的立场,以弘扬和传播源语文化为目的,以传译源语中的异质成分为重心,那么译者就会以源语文化为归依,他就会忠实于作者及原作,尽量保持原作中的异域文化特色,就会“从内容到形式全面求信”,因此,译者在翻译过程中自然就会选择异化策略。

(摘编自余丹、蒋萧《大卫·霍克斯与杨宪益《红楼梦》翻译策略的对比》

材料三:

杨宪益先生学贯中西,在中国语言文化和英语语言文化方面均有非凡造诣。他以毕生精力为中西文化交流尤其是推动中国文学文化走向世界做出了卓越的贡献。在翻译过程中,杨先生主要考虑如何把自己民族的文化较完整地呈现给英语世界的人们,因此他采用较多的翻译方法是直译。他非常注重翻译的准确性,也就是在不脱离文本本身的前提下,去考虑译文的通顺及优美。近百年来,英语世界具有无所比拟的文化力量,中国文化却显得相对弱势,英译中作品大多采用直译手法,中国读者的语言和文化习惯几乎完全被忽略。而中译英作品少之又少。为了向世界传播中国文化,杨宪益先生做出了重大贡献。他和夫人合译的《红楼梦》就处处体现出中国文化的鲜明特征。

而作为热爱中国文化的英国汉学家大卫·霍克斯,曾在北京大学做研究生,潜心研究汉学。在20世纪50年代,他在中国同事吴世昌的鼓励下着手翻译《红楼梦》。当时,在英语世界里,《红楼梦》还没有一个完整的译本,而且当时已有的节译本中存在许多翻译错误。在这种环境下,霍克斯辞去牛津大学教职,花费十年光阴,潜心翻译《红楼梦》。虽然霍克斯的中国文化和《红楼梦》文化造诣极深,但他毕竟是以英语为母语的英国人,他更理解怎样通过翻译让英国人很好地去了解《红楼梦》中展现的中国传统文化。霍克斯在整个翻译过程中,多采用适合西方读者阅读的意译方式,不断强调译文的表现力,翻译时更像是用英文写原著。因此,霍克斯翻译的《红楼梦》,有着浓浓的英语文化影响的痕迹。

(摘编自于金红《从<红楼梦>英译本看文化对翻译的影响》)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.材料一里中外学者关于翻译的学说理论均指向了文化的异质性,可见他们都考虑到了文化背景、接受心理和社会效果等因素。 |

| B.中国翻译界应强化典籍翻译的归化策略,让更多外国读者能更好地读中国典籍,这样才有助于中国传统文化的世界传播。 |

| C.大多数英译中作品采用直译手法有意淡化中国读者的语言和文化习惯,这与我国处于文化力量相对弱势的对话境域有关。 |

| D.材料二和材料三分别从翻译策略和文化影响的视角对《红楼梦》英译本进行了对比分析,这种比较思维利于中外文化研究。 |

| A.深谙中国宗教文化的杨宪益把“成事在天”的“天”译为“heaven”,而霍克斯将其译为“god”,更易于欧美读者理解中文原文。 |

| B.钱锺书《围城》的译者为最大化保留作品中的隐喻、典故和幽默手法,以传播源语文化,使用直接对等词来再现原作表达意图。 |

| C.巴金《寒夜》的译者在翻译时考虑到接受者的理解与欣赏习惯,进行了相应的创造性解读与重构,以适应异质文化接受者的审美。 |

| D.《治国理政》英译本译者积极保留“文化他者”,突出源语文化异质成分,以可还原式直译为主,再现中国元素,彰显异质他者。 |

材料一:

王国维在《人间词话》里说:“言气质、言神韵,不如言境界。”境界是中国古典诗歌美学的一个重要范畴,讲境界的确比讲气质、讲神韵更能揭示中国诗歌艺术的精髓,也更易于把握。但是,讲诗歌艺术仅仅讲到境界这个范畴,仍然显得笼统。能不能再深入一步,在中国古典诗歌里找出一种更基本的艺术范畴,通过对这个范畴的分析揭示中国古典诗歌的某些艺术规律呢?我摸索的结果,是找到了“意象”。我们先来看看意象和物象的关系。

古人所谓意象,尽管有种种不同的用法,但有一点是共同的,就是必须呈现为象。那种纯概念的说理,直抒胸臆的抒情,都不能构成意象。因此可以说,意象赖以存在的要素是象,是物象。

物象是客观的,它不依赖人的存在而存在,也不因人的喜怒哀乐而发生变化。但是物象一旦进入诗人的构思,就带上了诗人主观的色彩。这时它要受到两方面的加工:一方面,经过诗人审美经验的淘洗与筛选,以符合诗人的美学理想和美学趣味;另一方面,又经过诗人思想感情的化合与点染,渗入诗人的人格和情趣。经过这两方面加工的物象进入诗中就是意象。诗人的审美经验和人格情趣,即是意象中那个“意”的内容。因此可以说,意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。

例如,“梅”这个词表示一种客观的事物,它有形状有颜色,具备某种象。当诗人将它写入作品之中,并融入自己的人格情趣、美学理想时,它就成为诗歌的意象。由于古代诗人反复地运用,“梅”这一意象已经固定地带上了清高芳洁、傲雪凌霜的意趣。

一个物象可以构成意趣各不相同的许多意象。由“云”构成的意象,例如“孤云”,带着贫士幽人的孤高。陶渊明《咏贫士》:“万族各有托,孤云独无依。”杜甫《幽人》:“孤云亦群游,神物有所归。”“暖云”则带着春天的感觉,罗隐《寄渭北徐从事》:“暖云慵堕柳垂条,骢马徐郎过渭桥。”“停云”却带着对亲友的思念,陶渊明《停云》:“霭霭停云,港漾时雨,八表同昏,平路伊阻。”辛弃疾《贺新郎》:“一樽搔首东窗里,想渊明、停云诗就,此时风味。”由“柳”构成的意象,如“杨柳依依”,这意象带着离愁别绪。“柳丝无力袅烟空”,这意象带着慵倦的意味。“千条弱柳垂青琐,百啭流莺绕建章”,这意象带着诗人早朝时的肃穆感。同一个物象,由于融入的情意不同,所构成的意象也就大异其趣。

诗人在构成意象时,可以夸张物象某一方面的特点,以加强诗的艺术效果,如“白发三千文”“黄河之水天上来”。也可以将另一物象的特点移到这一物象上来,如:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。”“长有归心悬马首,可堪无寐枕蛩声。”这些诗都写到“心”,心本来不能离开身体,但李白的“愁心”却托给了明月,杜甫的“故园心”却系在了孤舟上,秦韬玉的“归心”则悬在了马首上。这些意象都具有了“心”原来并不具备的性质。

诗人在构成意象时,还可以用某一物象作为联想的起点,创造出世界上根本不存在的东西。李贺诗中的牛鬼蛇神大多属于这一类。火炬都是明亮的,李贺却说“漆炬迎新人”,阴间的一切都和人间颠倒着。他的《金铜仙人辞汉歌》中有“忆君清泪如铅水”一句,铅泪,世间也不存在。但既然是金铜仙人流的泪,那么当然可以是铅泪了。

总之,物象是意象的基础,而意象却不是物象的客观的机械的模仿。从物象到意象是艺术的创造。

(摘编自袁行霈《中国古典诗歌的意象》)

材料二:

格式塔心理学派的创始人之一考夫卡把艺术作品看成一个有机的整体,认为艺术作品“不是各组成部分的简单集合,而是各部分互相依存的统一整体”。任何整体都是由各种要素或成分组成,但它决不等于构成它的所有成分之和,也就是说,“部分”不能决定“整体”,“整体”的性质却对“部分”的性质有着极重要的影响。在欣赏古典诗歌的过程中,诗歌的意境也是一个整体。在一首诗中,诗人常常通过创造一组意象群来营造诗歌的意境,但诗歌意境的整体基调并不是所有意象的简单相加,而是远远大于这些意象之和。在这个意境整体中,各个意象互相依存、互相作用。正因为整体对部分的重要影响和各部分处间的互相依存,所以即使是同一个意象,放到不同的诗歌意境中也会有不同的审美意蕴。鉴赏诗歌时要开启想象之门,把诗歌中所有的意象组合起来,形成一个完整的艺术画面,感受这个艺术画面的整体基调,通过诗歌的整体基调,通过意象与意象之间的相互关系,来把握诗歌中每个意象的审美意蕴。

(摘编自郭容《中国古典诗歌意象研究》)

【小题1】下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.与“境界”“气质”“神韵”相比。“意象”可看作中国古典诗歌美学中更基本的艺术范畴。 |

| B.“意象”可以看作由“意”和“象”两部分构成,前者是构成“意象”的重要基础。 |

| C.物象进入诗人的构思,经过审美经验和思想感情的加工并写入诗中才能成为意象。 |

| D.诗人构成意象时可以创造出世界上根本不存在的东西,但需以某一物象为联想的起点。 |

| A.古代诗人的反复运用,使不少意象如“梅”“月”“鸿雁”等,承载的意趣具有相对的固定性。 |

| B.“孤云”“暖云”“停云”三个意象,正体现了“以我观物,故物皆著我之色彩”这一观点。 |

| C.“整体”意义远大于构成它的“部分”意义之和,该观点在文学、艺术、建筑等领域也适用。 |

| D.鉴赏诗歌时,能够准确地把握每个意象的审美意蕴,是把握诗歌整体基调的必要前提。 |

| A.贱子遥攀送,归心逐马蹄。(唐·李频《送张郎中赴睦州》) |

| B.天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。(唐·李白《梦游天姥吟留别》) |

| C.烽火连三月,家书抵万金。(唐·杜甫《春望》) |

| D.江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。(唐·杜甫《秋兴八首(其一)》) |

【小题5】下列诗句都包含由“荷”构成的意象,但它们的意蕴却不相同,请结合两则材料简要分析其原因。

①菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。(唐·白居易《采莲曲》)

②秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。(唐·李商隐《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》)

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网