阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

雾霾天气是一种大气污染状态,雾霾是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,尤其是PM2.5(粒径小于2.5微米的颗粒物)被认为是造成雾霾天气的“元凶”。雾霾的源头多种多样,比如汽车尾气、工业排放、建筑扬尘、垃圾焚烧,甚至火山喷发等。雾霾天气通常是多种污染源混合作用形成的,但各地区的雾霾天气中,不同污染源的作用程度各有差异。

(摘编自人民网《如何科学认识雾霾天气?》

材料二:

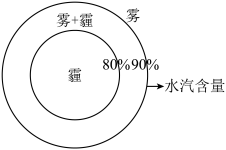

雾霾是雾和霾的组合词。雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶颗粒,而霾是由空气中的灰尘、硫酸盐、硝酸盐等颗粒物组成的气溶胶颗粒。雾与霾的主要区别是水汽含量的多少:当水汽含量>90%时,称为雾;当水汽含量<80%时,称为霾;当介于80%~90%之间时,则是雾和霾的混合物,即雾霾。

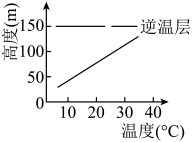

雾霾的形成与水平方向的静风现象和垂直方向的逆温现象有关。当前,随着城市的楼房越建越高,越建越密,地面摩擦系数增大,这会使风在流经城区时力量明显减弱,而静风现象明显增多,这对于大气污染物向城区外扩散稀释产生了不利影响,并且很容易导致城区内高浓度污染。而当逆温层像锅盖一样覆盖在一个城市的上空时,因为逆温现象的出现,城市高空的温度要比低空的温度高得多。所以,低层大气温度升高相对缓慢,而污染物在正常的气候条件下,会从气温高的低空向气温低的高空扩散,会逐渐循环排放到大气中,但由于逆温现象,低空的温度会更低,导致污染物被阻滞在低空和近地面,且在低空停留的时间增加,不能及时排放出去,这样的恶性循环就会造成城市上空出现颗粒物沉积的现象,即雾霾现象。

(摘编自杨倩等《大气雾霾的成因、危害与治理》)

材料三:

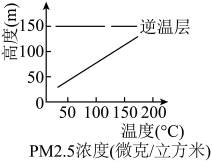

自2013年出台《深圳市大气环境质量提升计划》以来,深圳的空气质量得到了有效提升,到2017年,全市PM2.5年均浓度28微克/立方米,较2012年下降26.3%,超额完成了国务院《大气污染防治行动计划》规定的任务。2018年深圳市开始布局PM2.5自动监测网络,形成了“一街一站”的网格化空气质量监测体系。到2020年,深圳的PM2.5浓度降低到19微克/立方米,空气质量在全国重点城市中排第6位,达到世界卫生组织空气质量第二阶段标准。

一个以重工业为主的城市,很难实现碧水蓝天。深圳从很早就认识到了这个问题,自建市以来进行了三次重大的产业升级,将重污染产业逐步移出深圳,并对相关行业进行改造和升级。大气是流动的要素,并不以行政边界为局限,对于区域化的雾霾治理,开展城市群的联防联控十分重要,深圳作为粤港澳大湾区核心城市,主动协调深港、深莞、深惠等打造联防联控机制。目前,“深圳蓝”已经成为深圳的一张城市名片。

(摘编自郭少青、魏怀龙《雾霾治理:深圳实践与经验借鉴》)

【小题1】下列图解,不符合材料二相关内容的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.当大气中各种悬浮颗粒物含量超标,尤其是粒径小于2.5微米的颗粒物超标时,会出现雾霾天气,这是多种污染源混合作用的结果。 |

| B.雾与霾虽然都是气溶胶颗粒,但还是有所区别的,两者的主要区别是:前者是由微小水滴或冰晶组成,后者是由灰尘等颗粒物组成。 |

| C.深圳很重视大气污染治理,自建市以来经过多个阶段的治理,空气质量得到了有效提升,并达到世界卫生组织规定的空气质量标准。 |

| D.以重工业为主的城市,一般很难达到碧水蓝天的标准,但是深圳却做到了,这在一定程度上增强了其他大城市治理雾霾的信心。 |

稻米传奇

文慧

谁是稻米的最早驯化者?对于这一问题曾一度众说纷纭。瑞士的植物学家阿方斯·德康多尔,最早提出水稻栽培起源于印度。虽然他也曾提过,在公元前2800年左右的中国,水稻作为“五谷”之一很有可能已经被种植,但因为在印度被发现的栽培品种更多,所以彼时流行将印度定为栽培水稻的起源中心。直到1917年,中国南方各地发现的稻种数量已经与印度不相上下,水稻原产于中国的发声就开始日益响亮起来。20世起70年代,浙江余姚县河姆渡村发现的7000年前人工栽培稻遗址备受瞩目。一方面,它推翻了中国稻米由印度传入的说法,证明中国才是世界上最早种植水稻的国家;另一方面,人们发现早期的中国在黄土高原地区农耕文明发源较早的同时,其南方也开始早早萌芽了自己的农业文化。2011年,美国圣路易斯华盛顿大学与纽约大学合作开展了一项水稻DNA基因研究。研究表明,栽培水稻的起源时间大致在公元前8500年前,地点在长江中下游一带。在这里,野生稻米被驯化为粳稻,中国的粳稻随后由商人和农民传到印度,与恒河流域的野生稻杂交之后变成籼稻,后又传回中国。由此,中国水稻种植起源说算是铁板钉钉,华夏祖先才是最早驯化野生稻的人。

中国历史上的三次大规模人口南迁,为稻米种植带来勃勃生机。跟随北方移民一起南下的,还有他们先进的种植技术,这些技术与南方的湿润气候与丰厚土壤一拍即合,大片蛮荒之地变成万顷良田。经过隋、唐、五代到宋朝的不断经营和开发,江南的稻米逐渐成为维系国力的最重要因素。

可以说,中国稻米的栽种史是一部经济和文明的发展史。从人口历史数据来看,北宋以前中国人口数量从未超过6000万,与之对应的,是从商周时期到汉唐时期中国北粟南稻,粟居首位、稻居其次的格局。而伴随中国历史上几次人口南迁带来的南方土地开发,稻的地位开始超越粟。特别是从11世纪起,源自越南的占城稻传入中国,与本地的晚稻配合成为双季稻,大大增加了南方稻米的产量,南宋人口也迅速突破亿的大关。随着历史进程中人口的迁徙和流动,以稻米为基础的长江文明与黄河流域的粟作文明交相辉映,前者逐渐发展出了繁荣的稻米文明。到了清朝末年,南方经济超越北方,国内人口也达到了4亿多。在这些重大转变的背后,稻米的推动作用功不可没。

作为稻米的故乡以及最大的稻米产区,中国的稻作技术和稻米文化影响了世界。大约3000年前开始,稻米从中国出发,向北传递到朝鲜,向南影响至越南,2000年前东传到了日本。中国稻米穿越崇山峻岭、漂洋过海,随后陆续传播到西亚、欧洲等地,最终形成了日本学者渡部忠世所说的“稻米之路”。在过去的几千年里,稻米之路不仅为许多民族带去了食粮,更影响了这些国家人们的饮食习惯、生活习俗,在这个过程中,稻米将中国和整个亚洲连接到一起,最终塑造出独特的“稻米文化圈”。

【小题1】下列有关水稻种植起源认定过程的描述,| A.因为恒河流域最早出现籼稻,瑞士人阿方斯·德康多尔提出水稻栽培起源于印度。 |

| B.当在中国南方发现的稻种数量与印度不相上下时,中国水稻种植起源说呼声渐响。 |

| C.浙江省余姚县河姆渡村人工栽培稻遗址证实了中国是世界上最早种植水稻的国家。 |

| D.通过水稻DNA基因研究,科学家确认中国长江中下游一带是水稻种植的起源地。 |

| A.南迁移民带来的先进种植技术与南方合适的气候、土壤相结合,推动了水稻种植。 |

| B.伴随着南方土地开发,粟居首位、稻居其次的格局发生改变,稻的地位开始超越粟。 |

| C.越南占城稻与南方本地晚稻配合成双季稻,使稻米产量与宋朝人口数量大幅增长。 |

| D.清朝末年,得益于水稻种植的推动,南方经济超过北方,稻米文明取代了粟米文明。 |

太空行走

在地面上,行走是指用双腿克服地球引力,轮流迈步,从一处地面走向另一处地面。但在太空轨道飞行的失重环境中,失重将行走的概念完全搞乱了。在航天器密封座舱中行走,只要用脚、手或身体任何部位触一下舱壁或任何固定的物体,借助反作用力,就可以飘飞到任何想去的地方。座舱里充满空气,划动四肢也可前进,因此行走范围是立体的。

随着航天事业的发展,有大量工作需要航天员走出密封舱,这是一件非常困难的事。太空是高真空、强辐射和极端温度环境,还有微流星体伤害,必须身着舱外活动航天服以保证生命安全,但也不能立即走出密封座舱,因为还要吸纯氧排氮。由于氧气助燃,容易引起火灾,所以密封座舱中一般不用纯氧,而用以氧、氮为主的混合气体。这样,航天员体内便存在大量的氮。这些氮不像氧和二氧化碳那样会与血红蛋白和缓冲物质起化学作用,而是物理地溶解在血液和脂肪组织中。目前,密封座舱中一般采用与地面相同的1个大气压,即760毫米汞柱,而舱外活动航天服一般采用210毫米汞柱压力。这样,穿上航天服后,体外压力降低,溶解在脂肪组织中的氮便游离出来。由于脂肪组织中的血液供应较差,流动量不大,不能将氮气迅速地通过血液供应到肺部排出,因而会在血管内外形成气泡,堵塞血管,形成气胸,这就是减压病。为了防止减压病,必须在出舱前吸纯氧,使体内的氮气逐渐排出。吸纯氧的时间长短,根据密封舱中氮的含量多少而定。若氮气与地面大气中的比例相同,即占78.09﹪,则需要吸纯氧3小时。如果将舱外活动航天服的压力提高到380毫米汞柱以上,穿着它出舱行走,也不会产生减压病,但制造这种舱外活动航天服,不仅材料、工艺等方面的要求更高,而且会增加穿着后活动的困难。

在太空中,八面无着,双脚无用武之地,必须靠太空机器来移动身体的位置。目前用的是喷气设备,安放在舱外活动航天服背部,叫喷气背包,通过三个自由度六个方向上的喷嘴喷气,以达到向任何方向运动的目的。另外,太空真空环境中没有空气传播声音,因此,在太空行走时,必须靠航天服背部的无线电通信背包与同事联系。困难还不止这些,比如,太空里没有任何参照物,人容易迷失方向,失去远近感。当然,太空行走不仅仅是在太空轨道飞行时的行走,还有在其他天体上的行走。比如在月球上行走。登月航天员的经验告诉我们,由于月面没有空气,因而没有空气阻力,加上重力只有地球重力的1/6,如果像在地球上那样双脚轮流迈步,走起来会轻飘飘的,一蹬地身体就会弹得老高,一步能跨出老远,感觉很别扭,还不如袋鼠一样双脚并齐、向前蹦跳感到舒适。假如到木星那样巨大的行星上去,其比地球大300多倍的质量所生的

重力及其厚密的大气,将会使人动弹不得。

【小题1】文中对“太空行走”的理解,正确的一项是( )

| A.航天员在航天器密封座舱失重环境中行走,其范围是立体的,可以飘飞到任何地方。 |

| B.航天员在密封座舱外高真空、强辐射和极端温度环境中行走,靠太空机器来移动身体 |

| C.航天员在重力和大气环境与地球的重力和大气环境悬殊的月球、木星等其他天体上行走。 |

| D.航天员在太空轨道飞行的失重环境中存在策略、大气环境与地球悬珠的其他天体上行走。 |

| A.吸纯氧排氮或者提高舱外活动航天服的压力。 |

| B.吸纯氧排氮并且将舱外活动航天服的压力提高到380毫米汞柱以上。 |

| C.如果舱内氮气的含量与地面大气中的比例相同,则需吸3小时纯氧。 |

| D.将舱外活动航天服的压力提高到380毫米汞柱以上。 |

| A.航天员在航天器密封座舱中行走,因为是在失重环境中进行的,所以可以“ 倒走横行”。 |

| B.在太空中,航天员依靠太空机器来移动身体,因此可以飘飞到任何想去的地方,行走范围是立体的。 |

| C.航天员在月球上行走,由于没有空气阻力,重力也只有地球重力的& ’ (,所以与在地面行走一样,而且“健步如飞”。 |

| D.假如借助科技手段消除了木星上厚密的大气带来的阻力,那么航天员在木星上行走就不会陷入“动弹不得”的窘境。 |

有人的地方就有纷争,有豺狼的地方就有杀戮。表面看起来宁静祥和的植物世界,其实也是一个充斥着是非恩怨的“江湖”。

植物对阳光、水分、气体和矿物质的“欲望”,与我们人类对名利的追逐相比,有过之而无不及。植物的一生,简而言之,就是获取阳光、水分、二氧化碳和矿物质合成自己所需物质并繁衍后代的过程。纵观植物的演化之路,从藻类逐渐演变到苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物的过程中,植物逐渐实现了从海洋到陆地的跨越,从矮小到高大的变化,从简单到复杂的演变。而这一过程的主要推动力就是植物对光、水、气、肥的无穷无尽的“欲望”。

然而阳光、水分、气体和矿物质并不是取之不尽、用之不竭的,植物缺少了光、水、气、肥中的任何一个因素都无法生存,这就催生了植物间对光、水、气、肥的激烈的“抢夺”。

浙江乌岩岭保护区的亚热带森林群落中,森林由上而下依次为乔木层、灌木层和草本层。

壳斗科等高大树种构成的乔木层,是这片森林真正的“统治者”,它们依赖自己高大的身躯在高空散布出更多的枝叶截留阳光,并用粗大和充满韧劲的根系牢牢抓住地面,并从地表及深处吸收矿物质和水分。为此,它们抢占了这片森林的大部分资源和空间。乔木层像一把太阳伞,但从不“呵护”底下的灌木和草本植物,它们遮住了阳光和雨露。

由于竞争不过高大的乔木,低矮的灌木为适应较弱的光照、较少的矿物质和水分,它们也演化出了一些应对策略,例如长出更大的叶子,形成更低的光合作用补偿点以便在较弱的光照下也能进行光合作用合成有机物。还有一些灌木演变得更能适应干旱和贫瘠,“占领”了强紫外线、狂风不定、干旱、贫瘠的高海拔山区,并形成别有一番风格的高山灌丛景观。

乔木和灌木占领大部分地面,留给草本植物的就只剩些“弹丸之地”了。面对强大的乔木和不弱的灌木,柔弱的草本既没有高大的树干,也没有强大的根系,难以与它们竞争。幸好草本植物巧妙地演化出了一套充满“智慧”的生存策略:较短的寿命,较小的个体,“早婚早育”,“多子多福”,并花费几乎全部精力用于繁衍后代。

有些草本植物充分利用森林群落中时不时发生的“干扰”现象,例如滑坡、泥石流、山洪、大树倒塌等——这种干扰破坏了原有的生态平衡。被“干扰”的地块,原来的乔木和灌木死亡或尚未恢复“元气”,数年内难以恢复“势力”,许多草本植物就充分利用了这种生境,快速繁殖,并在木本植物重新占领该地块以前繁衍出足够多的种子,散播到其他类似的“干扰”环境中去。

除此之外,草本植物多为虫媒花,需要蜂、蝇、蝶等为它们传粉授精。多数情况下,虫媒植物生产较多的花粉、花蜜等奖励物质,“雇佣”特定的昆虫为其搬运花粉:将一株植物的花粉搬运到另一个体的雌蕊柱上,通过这种方式,它们的后代能够获得较多的遗传多样性(杂交优势),昆虫也获得了甜滋滋的花蜜和部分花粉,可谓“双赢”。但以兰科植物为代表的草本植物却破坏了这条“祖训”,它们吝啬地给予传粉昆虫丁点报酬,甚至一毛不拔。兰科植物的花结构比较复杂,内含1枚花粉块,所含花蜜很少甚至没有,但它们的花朵却很芳香或艳丽,许多“初来乍到”的昆虫很容易被其“美色”诱骗。

以茅膏菜科和狸藻科为代表的草本植物则通过“杀戮”获取自己所需的矿物质。茅膏菜科植物所生活的环境恶劣,缺乏氮元素,于是乎它们“聪明”地学会了“抓虫子”的本领。它们长有许多黏糊糊的“小手”,这种“小手”其实是由它们的叶子变化而来的,上面长满了头状粘腺毛,并分泌透明反光的粘液引诱昆虫。小虫子停落在叶面上时会被粘液粘住,越挣扎会陷得越深。“小手”还会做出缓慢“握拳”的动作,将小虫子牢牢“抓住”,直至腺毛分泌的蛋白质分解酶将虫体完全“消化吸收”后,“小手”又张开。通过这种策略,茅膏菜科植物可以“捕获”诸如蚂蚁、蚊蝇、浮游、豆娘这类个体较小的虫子。

选自《科学之友·植物也有江湖》

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.正因为对光、水、气、肥有无穷无尽的欲望,所以植物完成了从海洋到陆地、从矮小到高大、从简单到复杂的跨越和演变。 |

| B.乔木依靠自己高大的身躯和粗大、充满韧劲的根系,帮助它截留了阳光,吸收了水分、矿物质,占领了整片森林的资源和空间。 |

| C.发生滑坡、泥石流等干扰现象后,草本植物充分利用被“干扰”的地块快速繁衍出足够多的种子,以期占领这块土地的资源和空间。 |

| D.茅膏菜科植物通过分泌透明反光粘液粘住被引诱来的小虫,同时收缩叶子将小虫牢牢抓住,直至虫体被完全分解吸收再张开叶子。 |

| A.文章一开篇写植物之间充满“是非恩怨”,并将这样的植物世界比喻为“江湖”,起到了提升读者阅读兴趣的作用。 |

| B.灌木竞争不过高大的乔木,于是进化出更大的叶子,降低光合作用补偿点,以便占领干旱和贫瘠的高海拔地区。 |

| C.虫媒植物通过给予花粉等,使昆虫为其传精授粉,从而让后代获得杂交优势,这表明草本植物为了生存而充满“智慧”。 |

| D.作者在行文中多处使用举例子、打比方、作比较等说明方法,形象生动地展现出“植物世界暗藏着强大的求生本能”。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网