阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

全球每年大约会有上千人遇上雪崩,其中约有150人会因此丧生。雪崩还能摧毁大片森林,掩埋房舍,甚至能堵截河流,导致洪灾。同时,它还能引起山体滑坡、泥石流等其它严重的次生灾害。

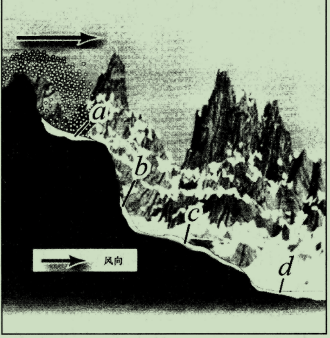

积压在山上任何地方的雪都有移动的可能,但每个地方发生雪崩的风险是不一样的。如果山坡陡峭,雪则不会堆积过厚,很难发生雪崩。地表光滑的地方,雪也不会堆积过多,比如,雪崩很少在有草的山坡上发生。接近峰顶的平地也相对安全,雪会在此积累成厚厚的一层,但它相对稳定,如果其上方发生雪崩则会破坏这种稳定,这就是平坦区域只有在上面的坡上没有过厚积雪的情况下才会安全的原因。最危险的地方是坡度大约在30—40度的地方,这个坡度并不太缓,所以雪不会堆集得过厚,同时,这个坡度又并不太陡,可以保证雪层的相对稳定。

山上的雪层一般相对稳定。如果发生移动,一定是有什么原因恰巧破坏了它的稳定。急剧的升温会引起不稳定。山上较高处的雪融化后,汇成一股水流沿坡而下,水渗透到山下的雪中,会溶解部分同地表接触的雪。这不仅使雪同地表分离并让地表更加润滑。虽然从表面上看并无明显的变化,但此时雪层已经不稳固了。

雪本身也会发生变化。在温度较高时,底层的雪会升华,在升华过程中,水蒸气会沉积为冰,因此部分雪层会从紧密包裹状变成霜状。在霜状雪层中,雪粒间的结合部比其他类型的雪层都要脆弱,所以这时候,雪层已经失去了部分的凝聚力。当你走在上面时,它会吱嘎作响,这是雪变得不再稳固的迹象之一。

如果雪的重量达到一定的极限,就会发生动摇。铺在山坡上的雪受到两种力量的制约:摩擦力和地心引力。摩擦力一般阻止直接同地表接触的雪层的运动,而地心引力却与摩擦力相反,它更喜欢把雪从山坡上“拉”下来。如果雪要保持稳定,那么摩擦力必须克服地心引力。地心引力此刻作用于整体的雪层,雪层增大、地心引力也随之增强。雪层间的凝聚力会让整个深层的雪开始一起移动。结果,移动的雪层越来越大,最后只能彻底崩溃。

当空气经过峰顶,地表的不规则性会引起旋风,旋风夹带着雪在山顶盘旋或是冲下背风的一面,导致背风坡累积更多的雪,这些只是发生在高处的雪地上。尽管此时山下天气依然睛朗,能见度高,然而,滑雪者和登山者却并不知道他们头顶上的积雪已经蠢蠢欲动了。

当雪层处于极不稳定的状态下,一声枪响,或是滑雪而过的呼啸声,人们招呼远处朋友的喊声,树枝忽然折断的劈啪声……都足以引起雪崩。如果雪是干燥和粉状的,开始也许只有少量的雪粒被扰动。它们滚动着,跳跃着,一点点地移动着。然后,就像卡通片中的雪球一样,当滚下山坡的时候,它已经成为一个庞然大物了,雪地此刻已经乱作一团。越来越多的雪加入到洪流之中。这种现象我们叫做“点状释放雪崩”。

不过,这种雪崩与湿雪崩相比,危险性要小一些。湿雪崩的雪呈现块状。湿雪崩通常发生在气温上升时,因表面雪层融化后又渗入到下层雪并重新冻结,形成湿雪层,而因为气温升高,使得新的湿雪层不容易吸附在密度更小的原有冰雪之上,于是向下滑动,从而产生雪崩。湿雪崩重量较大、速度慢、质地密,在其滑落过程中,会带起沿途的树木和岩石,从而产生更大的危害。

许多著名的冬季旅游胜地都有近距离监控设施。在积雪较厚并极有可能发生雪崩的地方还装有可控引爆装置,它利用爆破引发小型的雪崩以防止随后较大雪崩的发生。作为游客,你要牢记当地的安全警示,不要到规定以外的区域游玩。

(摘编自《耀眼的暴风雪》)

材料二:

雪崩究竟有多恐怖,1999年阿尔卑斯山大雪崩会告诉你答案。1999年1月份,奥地利著名的滑雪胜地加尔蒂,迎来了自己的滑雪旺季。当年加尔蒂1月29日到2月4日,阳光异常充足,这样的天气虽然反常,但是却给滑雪爱好者们,带来了极佳的滑雪体验。只是他们没有想到,也正是这种反常的天气,给他们带来了一场灭顶之灾。好天气过后,加尔蒂却迎来了一场十年一遇的大暴雪,这场暴雪整整持续了两周时间。同时遭遇了高达120公里/小时的大风。2月23日下午3点59分,厚重的积雪开始滑落,约20万吨的积雪以400公里/小时的速度向山下袭来,直奔加尔蒂小镇。

(摘编自《阿尔卑斯山雪崩,3分钟摧毁了半个村庄》)

【小题1】材料一中的图片是阿尔卑斯山脉某山峰的右侧山势图,下面是从该图片得出的相关结论,其中不正确的一项是( )| A.c处是三处中最不安全的地方,但该处如果是草地,则发生雪崩的几率将会降低很多。 |

| B.即使天气晴朗,d处也可能遇到雪崩,因为在旋风作用下,山上可能已经积累了大量的雪。 |

| C.相较于a、b两处,旅游胜地一般会选择在c处安装可控引爆装置来预防较大雪崩的发生。 |

| D.b处比a处更易发生雪崩;如果地形相近,从左侧登山比从右侧遇到雪崩的可能性要小。 |

| A.霜状雪层比紧密包裹状的雪层更易发生雪崩,是因为霜状雪层中雪粒间的结合部是所有雪层中最脆弱的,这致使雪层失去部分凝聚力。 |

| B.在积雪的山坡上,当积雪的凝聚力大于它所受到的摩擦力时,雪便向下滑动,这时如有像声音等外界因素的干扰,就有可能引发雪崩。 |

| C.材料一介绍了雪崩的相关知识,生动形象,如用“卡通片中的雪球”来形容“点状释放雪崩”,这让读者能够更加直观地了解其特征。 |

| D.作者在材料一的开篇简述了雪崩的巨大危害,之后介绍了雪崩发生的原因和雪崩的分类,最后为游客给出了在雪山旅游时的安全建议。 |

材料一:

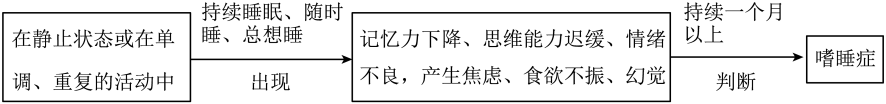

有一种睡眠疾病叫作嗜睡症。患者在静止状态或在单调、重复的活动中总是持续睡眠,能被叫醒,但总想睡,而且想睡的时间不合时宜(如聊天、吃饭时),这通常与下丘脑功能异常或者心理因素有关。嗜睡症患者还会出现记忆力下降、思维能力迟缓、情绪不良等现象,产生焦虑、食欲不振、幻觉等症状。嗜睡症状需要持续一个月以上才能被诊断为嗜睡症。

(材料来自“学习强国·每日科技名词”)

材料二:

睡眠过度会对老年人的健康产生危害。

导致身体衰弱。当人活动时,心跳加快,心肌收缩力增强,血流量增加;当人休息时,心脏同样也处于休息状态。如果长时间睡眠,就会破坏心脏活动和休息的规律,心脏一歇再歇,最终使心脏收缩乏力,稍微活动便心跳不已、疲倦不堪。全身无力,因此只好躺下,形成恶性循环,导致身体衰弱。

对呼吸的“毒害”。卧室的空气在早晨最浑浊,即使虚掩窗户,也有3成的空气未能流通。不洁的空气中会有大量的细菌、病毒、二氧化碳和尘粒,这对呼吸道的抗病能力有影响,因而那些闭门贪睡的人经常会有感冒、咳嗽、咽炎等症状。高度的二氧化碳会使记忆力、听力下降。

肌张力低下。一夜休息后,晨时肌肉和关节变得较为松缓。如醒后立即起床活动,一方面可以使肌张力增加,另一方面通过活动,肌肉的血液供应增加,使肌组织处于活动的修复状态,同时将夜间堆积在肌肉中的代谢物排出,这样有利于肌纤维增粗。睡懒觉的人,因肌组织错过了活动的良机,起床后时常会感到腰酸腿软和肢体无力。

影响胃肠道功能。一般说来,一顿适中的晚餐,到次晨7点左右已消化得差不多。此刻,肠胃按照“饥饿”信息开始活动起来,准备接受新食物。赖床者由于不及时进餐,肠胃经常发生饥饿性蠕动,时间长了易得胃炎与胃溃疡。

(选自《中老年过度睡眠也是病》,人民卫生出版社2022.3.23)

材料三:

嗜睡症是以临床症状命名的西医病名,至今发病机制尚不清楚,近年来认为,食欲素与发作性睡病可能有关系。食欲素是下丘脑的食欲素能神经元分泌的一种神经肽。

嗜睡症属于中医学“嗜卧”“善眠”范畴,病机主要是阴盛阳衰。督脉为阳脉之海,行于脊里,入络于脑,又络于肾,总督一身之阳气,与脑、髓、肾关系密切。故督脉与人的精、气、神密切相关。倘若督脉阳气虚衰,则会使人“嗜卧”“善眠”。

现代医学研究表明,刺激督脉可提高免疫力,解除血管痉挛,促进神经传导及病变组织功能修复;针刺督脉可使血液和淋巴液的循环增强,直接刺激脊柱周围末梢神经,调节神经、内分泌系统,增强免疫力。

笔者认为,针刺督脉近脾胃之穴并使用传统“烧山火”针法,有温阳醒脑、健脾利湿、益肾强脊之功。笔者推测针刺督脉近脾胃之穴,可能使下丘脑等部位食欲素能神经元分泌功能得以恢复,食欲素增多,从而使患者清醒。

(选自《从督脉论治嗜睡症5例》,中国针灸2019.5)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.嗜睡症是一种睡眠疾病,患此病者往往会随时睡去,并在静止状态或在单调、重复的活动中一睡不醒。 |

| B.心脏会随着人活动与休息而心跳加快或停止工作,过度睡眠使心脏一歇再歇,造成心脏收缩乏力、身体衰弱。 |

| C.起床后时常会感到腰酸腿软和肢体无力,这并不是因为休息不够,而是由于过度睡眠使肌组织没有活动修复。 |

| D.中医学理论认为嗜睡是由于人体阴盛阳衰,而督脉总督一身阳气,针刺督脉可提高免疫力,可升阳醒脑。 |

材料一:

“极端气候事件”也被称为“气候极值”,指的是气温或降水这些气候变量的观测值在某种程度上超过了它的历史区间。也就是说,极端气候事件是和平均气候进行对比所得出来的。极端事件有许多统计指标,例如为了描述极端高温,科学界定义了一个“暖昼指数”,就是把一段时期内每天的日最高气温从小到大排序,取第90个百分位作为“阈值”,然后统计大于这个阈值的事件发生天数。

(摘编自周天军《减缓气候变化 守护美好未来》,《科普中国·改变世界的30分钟》2022年8月7日)

材料二:

投融资是经济社会高质量发展的重要驱动力,也是生态文明建设和应对气候变化不可或缺的支撑力量。应对气候变化投融资(简称气候投融资)是指为实现应对气候变化国家自主贡献目标和低碳发展目标,引导和促进更多资金投向应对气候变化领域的投资和融资活动。我国自2020年承诺提高国家自主贡献力度以来,气候投融资进程加快,并已启动气候投融资试点。作为全球气候变化敏感脆弱区、林草大省、能源大省和经济大省,四川亟须抓住历史性机遇,创新发展气候投融资,提升绿色低碳发展能级,助推经济社会实现更高质量、更可持续、更为安全的发展。

(摘编自《气候投融资因应对气候变化而产生,聚焦关键环节发力》,《中国环境网》2022年9月24日)

材料三:

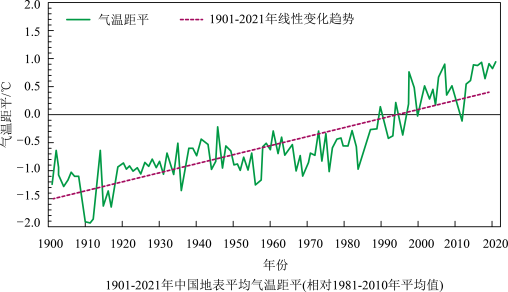

近日,为了( ),中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书(2022)》(以下简称“蓝皮书”)。蓝皮书显示,1961-2021年,我国平均年降水量呈增加趋势。1951-2021年,我国地表年平均气温呈显著上升趋势。此外,我国地表水资源量年际变化明显。整体植被覆盖稳定增加,呈现变绿趋势。

蓝皮书显示,我国升温速率高于同期全球平均水平,是全球气候变化的敏感区。1951—2021年,我国地表年平均气温呈显著上升趋势,升温速率为0.26℃/10年,高于同期全球平均升温水平(0.15℃/10年)。近20年是20世纪初以来我国的最暖时期;2021年,我国地表平均气温较常年值偏高0.97℃,为1901年以来的最高值。

蓝皮书显示,1961-2021年,我国平均年降水量呈增加趋势,平均每10年增加5.5毫米。2012年以来年降水量持续偏多。2021年,我国平均降水量较常年值偏多6.7%,其中华北地区平均降水量为1961年以来最多,而华南地区平均降水量为近10年最少。

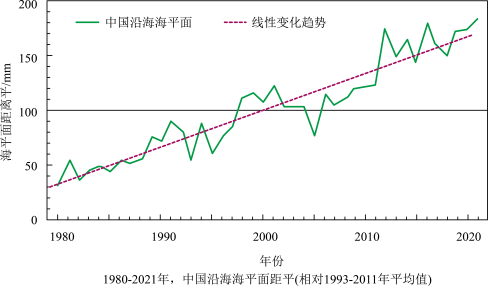

我国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980—2021年,我国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年,高于同期全球平均水平。2021年,我国沿海海平面较1993—2011年平均值高84毫米,为1980年以来最高。

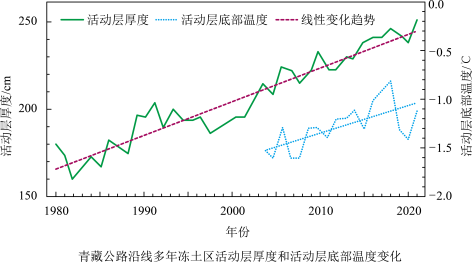

青藏公路沿线多年冻土呈现退化趋势。1981—2021年,青藏公路沿线多年冻土区活动层厚度呈显著增加趋势,平均每10年增厚19.6厘米;2004-2021年,活动层底部(多年冻土上限)温度呈显著上升趋势。2021年,青藏公路沿线多年冻土区平均活动层厚度为250厘米,是有观测记录以来的最高值。

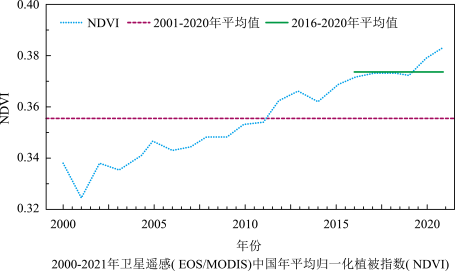

我国整体的植被覆盖稳定增加,呈现变绿趋势。2000—2021年,我国年平均归一化植被指数(NDVI)呈显著上升趋势。2021年,我国平均NDVI较2001-2020年平均值上升7.9%,较2016-2020年平均值上升2.5%,为2000年以来的最高值。

(摘编自《我国平均降水量呈增加趋势》,《人民日报》2022年8月4日)

【小题1】下列图解,与材料三相关内容的表述不相符的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.“极端气候事件”是和平均气候进行对比所得出来的,它有许多统计指标,“暖昼指数”是其中的一个最重要统计指标。 |

| B.如果气温或降水这些气候变量的观测值大大超过了它的历史区间,就可能会发生“极端气候事件”,即“气候极值”。 |

| C.气候投融资就是投融资,它可引导和促进更多企业拿出更多资金投向应对气候变化领域从而实现相关发展目标。 |

| D.2012年以来年降水量持续偏多,特别是2021年我国平均降水量较常年值偏多,因而我国水资源很丰富。 |

材料一:

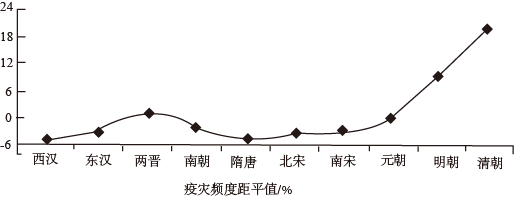

华中师范大学教授龚胜生统计,从公元前770年到公元1911年,先秦至清代总计2681年的时间里,湖北共有疫灾年份136个,平均20年发生一次瘟疫灾害。

人口集聚和人口流动是急性疫灾发生的重要条件。两晋时期政治和经济变动剧烈,战争频发。大量征兵,将原本散落各地的民众聚集在一起,肯定会增加传染病发生的风险;军队频繁调动,又会扩大传染范围。很多百姓没有死于战争,而亡于瘟疫,“民死于锋镝者十之三,死于瘟疫者十之七”。其次,东晋王室南迁,带来中国历史上第一次大规模人口迁徙,也是导致湖北地区疫灾流行出现波动的原因之一。

明清时期,湖北地区瘟疫发生的原因,由战争为主,转为水旱灾害为主,所谓“大灾之后有大疫”。古时民众遭灾之后,逃难逃荒会引起人口大范围流动,而逃难逃荒期间,生活或饮食卫生条件不佳,增加了细菌侵袭和感染病毒的风险,最终导致瘟疫出现。

(摘编自凤凰网《武汉:千年防疫史》)

材料二:

夏商时期,人们已意识到注意个人卫生,养成良好生活习惯,有利于防止疾病传播。秦汉时期,采用隔离患者的办法防止疫病的传播。西汉平帝下诏“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”,是中国历史上比较早的关于设立公立临时疫病隔离医院的记载。

历代医家总结了很多防治疫病的药方。“药王”孙思邈在《千金要方》中,不仅总结了许多治疗传染病的方剂,还提出用熏药法进行空气消毒、向井中投入药物给水消毒等消毒法。南宋军队配置防疫药品已成为制度。流行病高发时节,由太医局拟定药方,配置药品,分发给军队,作为常备药物。

明代利用人痘接种术预防天花。天花传染性强,病死率较高,但患病后的存活者会拥有终生免疫力。人痘接种术,就是将天花患者的痘痂研粉吹入健康人鼻孔致其感染,以获得对天花的免疫力。晚清时,中国东北爆发的“黑死病"波及五省六市,死亡人数达6万。医学博士伍连德建立鼠疫研究所,采取建立隔离医院、控制疫区交通、加强铁路检疫等措施,仅四个月便扑灭了疫情。这是人类历史上一次较为成功的大规模传染病控制行动。至今,在控制未知传染病时,其方案仍具有一定的参考价值。

(摘编自《中国防疫极简史:有些办法,千年有效!》)

材料三:

“在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、含生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”“同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承,是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展,是中国精神的生动诠释,丰富了民族精神和时代精神的内涵。”在斗争中凝结升华的伟大抗疫精神,是我们不畏艰险战“疫”到底的强大动力,更是我们无惧风浪、砥砺前行的坚实支撑。擦亮精神底色,激扬精神力量,在任何困难和风险面前都从来不放弃、不退缩、不止步,百折不挠为自己的前途命运而奋斗,这样的民族必将步履铿锵、拥抱光明前景,是任何人任何势力都无法阻挡的。

(摘编自人民日报《致敬伟大的抗疫精神》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.华中师范大学龚胜生教授的统计显示,从朝代分布上看,明清时期湖北疫灾最为频繁,其次是两晋时期。 |

| B.人口的集聚和流动是疫灾发生的重要条件,人口集聚增加了传染病发生的可能,流动则扩大了传染范围。 |

| C.明代,人们发现患过天花后若能存活,会对疫病拥有终生免疫力,于是开始利用人痘接种术预防传染病。 |

| D.伟大抗疫精神,承继中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因,是我们无惧风浪、砥砺前行的坚实支撑。 |

| A.根据材料一和材料二,军队的征发和调动更容易导致传染病的发生和扩散,因此,军队要特别重视防疫,常备防疫药品。 |

| B.材料一“民死于锋镝者十之三,死于瘟疫者十之七”说明,在古代,战争期间百姓因瘟疫而死的人数远多于死于战乱的。 |

| C.“民疾疫者,空舍邸第,为置医药”证明,我国至少西汉时已设立公立的临时疫病隔离医院,用于隔离、医治疫病患者。 |

| D.综合材料二和材料三内容可知,自古以来中华民族在防疫抗疫斗争中,既注重防疫措施的实施,更注重抗疫精神的传承。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网