阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

最近一段时间,ChalGPT(GPT全称为Generative Pre-trained Transformer,即预训练生成模型)吸引了社会各界的目光。ChatGPT为什么突然如此吸引人呢?原因在于ChatCPT与之前的AI聊天机器人相比更加真实、准确,理解自然语言的能力、生成有效答案的水平都“更上了一层楼”,甚至有人觉得ChatGPT模拟人类助手的精确度令人“害怕”。其实,从人工智能的发展历程中不难看出,从最初的聊天机器人鼻祖 Eliza,到微软小冰、谷歌 Siri、小度音箱等,再到 ChatGPT,这类基于AIGC技术的聊天机器人是一个螺旋式发展的过程,ChatGPT的出现可以说是从量变到质变的必然现象。ChalGPT能够如此成功,在技术方面确实有独到之处。最主要是采用了Trausformer结构和“自回归+Prompting”的训练模式,使得自然语言处理研究范式发展为预训练模式,并最终走向通用人工智能模式、Transformer结构的低层和中层存储了词性、句法等知识,中高层则广泛存储抽象语义类、事实概念类知识,其中,模型的总参数量高达1750亿,使得模型能够解锁许多大型语言模型的新能力。

ChatGPT模型的训练分为三个阶段:首先采用带有标准答案的人工标注高质量问题进行初步训练;随后,标注员对模型生成的多个答案的喜好程度进行排序打分、激励模型学习什么样的回答是真实、无害、有用的;最后,结合强化学习策略进一步训练模型生成高质量答案的能力。这一训练范式增强了语言模型理解人类命令的能力,而语言模型能理解人类命令的能力也正是模型“善解人意”的关键,才使得ChatGPT取得了突破性成就。

(摘编自尚俊杰《ChatGPT与高等教育变革:价值、影响及未来发展》)

材料二:

在《教育和技术的竞赛》一书中,凯兹曾详细分析了技术变革、教育和贫富差距三者之间存在的微妙“竞赛”关系:当教育走在技术前头,贫富差距会缩小;当教育落在技术后头,贫富差距就扩大、但在后工业社会中,这种带有工业化色彩的经济话语的解释,其局限性也非常明显。这种解释背后所隐藏的假设仍是将教育作为经济发展的工具,可能导致既误解教育的本质,也会遮蔽“技术—经济范式”的转型。

在工业革命之前,教育与生产或经济发展的关系一直较为疏远,教育的目的主要在于培养完人或君子,而技术的进步主要掌握在熟练工匠手中。教育与技术之间井水不犯河水,不属于同一个场域,也就不存在“竞赛”关系。

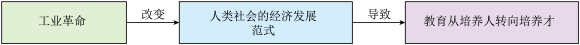

工业革命从根本上改变了人类社会的经济发展范式,由于工业经济存在特定技能偏好,人的受教育程度与劳动生产率密切相关,为满足经济发展的现实需要,教育不得不从培养人转向培养才。其结果是学校偏离了教育的宗旨,倾向于通过严格的筛选,有组织、有计划地为工业社会各部门提供适合的技能人才。在工业经济体系中,教育与技术以人力资本为纽带被紧密地联系在一起,进而相互竞赛或竞争。工业社会中的教育制度以人才培养为目标、以工厂为典范完成了学校化的转型。在工厂化的学校里,教师是工人,教室是车间,教材是图纸,学生是产品,而学历和文凭则相当于“出厂合格证”。经过工业社会技术文化的规训、教育成为经济发展的附属、受教育的目的也从成人转变为不断积累人力资本,以适应工作场所中对于相关知识和技能的需要。

近年来随着信息技术的兴起,尤其是人工智能的快速发展,职场或工作发生了深刻变革,工业社会向后工业社会的转型已经势不可挡。后工业社会的来临意味管工业社会的“技术-经济范式”和社会结构将发生颠覆性变化,在一个以人工智能为主导的无工作或工作日益稀缺的世界里,教育不能再以就业为目的,不能再以人才培养为中心,更不能再追求定向培养、学以致用、专业对口。教育改革需要改弦易辙、返璞归真、重归对于人的培养、对于人性之善的张扬。

当下技术的变革正在成为驱动教育转型的关键。面对技术变革,尤其是生成性人工智能技术的涌现,教育需要摆脱工业社会中对于筛选与竞争的迷思,放弃对高竞争等于更卓越地执迷、走出为就业而教的窠臼。从人才培养回归人的培养。教育的根本在于培养人之为人的美好品质,而不是通过专业对口或学以致用为就业做准备。在工业社会中,知识和技能的传授是教育适应经济社会发展的主要媒介:在后工业社会里,教育应以科目教学和专业教育为中心转向更加注重培养人的情感素养,以更充分、更适合的教育帮助每一个人更好地应对愈来愈不确定的未来。面对新智能技术的不断涌现,教育既要有危机意识,也要有文化自信。未来无论技术如何强大,我们仍然需要人之为人的美好品质,这是教育得以存在并生生不息的根本。教育不需要与技术竞赛,也无须一定成为竞赛中的赢家(在技术的层面上,教育不可能超过技术),但只要我们还有“成人”的需要,教育就不会消失(在人性的层面上、教育的优势在于让人成为人)。面对技术的变革,教育体制的挑战不是想方设法与技术竞赛,而是更深入地认识人性、培养人性,以避免技术创新可能会误入歧途,最终导致社会不平等的加剧。

(摘编自王建华《技术变革驱动教育转型》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.ChatGPT模拟人类助手非常精确,除了技术方面确实有独到之处外,也有从量变到质变的因素。 |

| B.ChatGPT具有能够解锁许多大型语言模型的新能力,有赖于它可存储千亿级别的总数量的信息。 |

| C.教育走在技术前头,可缩小贫富差距;反之,贫富差距扩大。这种解释在后工业社会具有局限性。 |

| D.无论未来社会如何变化,技术如何强大,教育得以存在并生生不息的根本仍是培养人的美好品质。 |

A. |

B. |

C. |

D. |

| A.潘光旦提出教育分类分层理论和原则是“工读兼营”,即知识学习要与知识应用相结合,强调学习者应深入社会,体验实需。 |

| B.苏霍姆林斯基提出了“培养共产主义建设者”“合格的公民”等等,强调要把青少年培养成为“社会进步的积极参与者”。 |

| C.于漪认为教育不是把不同的人培养成相同的人,而是把不同的人变得更加不同,使其变得更具良好的个性,更具鲜明的特色。 |

| D.魏元光认为“良善”的工业教育,不仅包括知识、技能,还应包括工业精神,譬如准确、守时、信用、有序等应有的国民素质。 |

【小题5】结合材料,简要分析不同时期技术与教育的关系。

中国是政治意识非常浓厚的国家,它不仅以顽强延续的社会制度享有四千年的文明史,还以名家辈出的政治家彪炳于世。这是中国人的幸事,因为有运筹帷幄的人才治国理政,使王朝绵延亘久,创造了世界上唯一没有中断历史传统的文明古国;也是中国人的不幸,当世界迈进近代化的潮流,中国却束缚于沉重的政治桎梏,步履维艰,长期领先世界发展的中国,落后于时代,给中华民族带来空前的创伤。

中国人政治意识之强,不仅表现在封建专制主义的社会体制,激励各阶层的人士学而优则仕,走上从政的道路,源源不断地涌现政治精英,还在于国家意识形态渗透社会生活的方方面面,使广大民众潜移默化地接受政治教化。以伦理政治为本位的文化,形成生活方式的意识形态化,这是培育政治家的最佳土壤。生活方式意识形态化的主要表现,是无所不在地维护等级序列。生活是实实在在的,一饮一食,一衣一帽,莫不有具体生动的样式和内容,在中国的衣食住行、节日喜庆、休闲娱乐、日用器物,无一例外成为等级序列的载体。

穿衣着装是衣食住行之首,封建制度的等级性首先在衣冠服饰方面有强烈的体现。如果说人人不可须臾分离的衣服,在各个国家、各种文化形态中都有等级之别的话,但在中国列为道德化的表征,王朝礼制的重要内容,在世界服装史上也属罕见。一身衣衫从质料、色彩、款式、花纹无不被历代礼制所规范,赋以等级序列和身份地位的涵义,由此形成衣冠之治的规章和传统。冒犯的被认为越礼逾制,要受到法律制裁,因穿衣服不当而获罪的,史不绝书。

衣冠服饰在古人看来,不仅是防寒、实用、审美的消费品,更是等级身份、伦理政治物质化的形态。从这里可以理解,明代男子常见的发型是将头发盘在头顶,蒙上巾帕,称之为“一统天下”;清代男子与此相反,在头上剃去四周的头发,留下中间,梳成一条辫子,垂于脑后,寓意“削平四周,留守中原”。明清易代之际,为剃发还是留发,梳辫子不梳辫子,多次酿成血腥暴力,甚至引发屠城的严重事件,这是生活方式政治化到极致的表现。

生活方式如此政治化,在前现代中国无处不在,无处没有。古人倡导“百姓日用即道”,大到治国平天下,小到穿衣吃饭,家常日用,无一不是天道伦理的体现。最典型的是故宫建筑群,这种左右对称、高低有序的组合,实际上是政治格局的延伸。平民百姓家居的四合院也是如此,布局体现的是家长制中尊卑有别、贵贱分明的人际关系。从形式到内容,也是封建家庭伦理的展示。

再看,中国最著名的四大文学名著《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》,前三部是政治性小说,即使是儿女情长、充满脂粉气的《红楼梦》,被现代人阐释为世家大族由盛而衰的百科全书,也属微型的政治小说。在明清风行的讲史、评书、戏曲,诸如《隋唐演义》《封神榜》《杨家将》等等脍炙人口,为民众津津乐道的,也多为国家兴亡、政权更迭的政治故事。

中国人何以在衣食住行,文化娱乐方面自觉或不自觉地凸现浓厚的政治意识?归根结底,是中国具有生活方式、等级序列、伦理道德三位一体的文化模式,在这种文化模式中,衣食住行和民众娱乐不仅仅是生活、享受的消费品,也是非文本的思想教本。中国人从权贵到平民都有浓厚的政治情结,这对凝聚广土众民的国家起了重要的作用。然而正是生活方式政治化的机制,又导致民族心理承载封建意识的重负,百年来中国的思想启蒙往往从生活领域发端,冲击政治秩序。

(摘编自刘志琴《中国人的政治意识》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.拥有顽强延续的社会制度是中国人的幸事,它使中国绵延亘久,成为世界上唯一没有中断历史传统的文明古国。 |

| B.在世界发展中曾经长期领先的中国,面对近代化的潮流,却因为浓厚的政治意识而步履维艰,以至于落后于时代。 |

| C.中国历史上政治家辈出离不开封建专制主义社会体制对人才的激励和国家意识形态对社会生活各方面的渗透。 |

| D.以伦理政治为本位的文化促使生活方式意识形态化,生活中的一饮一食、一衣一帽等,都体现了不同的等级序列。 |

| A.文章开篇就亮明观点,并从正反两方面对中国人政治意识浓厚的影响进行了分析和评价。 |

| B.第二段对比政治意识在社会体制和生活方式上的表现,强调生活方式意识形态化的重要。 |

| C.文章从中国人的衣食住行和文化娱乐方面,分析了政治意识在中国人生活方式上的影响。 |

| D.本文结尾采用设问方式,指出中国人在生活方面政治意识浓厚缘于中国独特的文化模式。 |

| A.穿衣着装在各个国家、各种文化形态中都是有等级之别的,但因为穿衣服不当而获罪的情况却只在中国出现。 |

| B.因为明代男子将头发盘在头顶,清代就要求剃去头四周的头发,衣冠服饰在古人看是伦理政治物质化的形态。 |

| C.中国传统的房屋多是左右对称、高低有序的组合,这体现了生活方式的政治化,是尊卑有别等天道伦理的体现。 |

| D.中国古典小说多写国家兴亡、政权更迭的政治故事,如《红楼梦》,虽有儿女情长和脂粉气,仍属微型政治小说。 |

与传统的语言传达方式不同,标志设计主要是通过图形、颜色等视觉相关的手段,运用视觉艺术语言,将信息准确、及时地传递给受众,并对其产生影响。标志的美丑虽然不能改变信息本身的意义,但在一定程度上影响着信息传递的效果。因此,掌握标志设计中的美的法则,是发挥标志传播效果的关键。

秩序的本质是事物存在的客观规律,即事物产生、变化和发展过程中的有序性和协调性。秩序之美,也就是说,通过秩序感表达和传达的有规律的万物之美,是以美的形式出现的。秩序之美不仅存在于自然的物质形式之中,而且体现在人们的认识和感受之中。前者存在于自然万物之中,而后者表明秩序是人为的,它与人的认识和心理活动都密切相关。当我们用身心去感受大自然,它本质上是我们潜意识中对外部世界的映像;当我们习惯于有秩序美的自然世界时,我们会不自觉地渴望秩序美来满足精神需求。在一定程度上,标志设计中的秩序美感属于后一个层次,旨在顺应人们潜意识中对秩序的渴望,呈现出自己独特的审美观念。

在标志设计中,视觉语言起着至关重要的作用。视觉语言离不开设计原则的指导,秩序美是人们在无意识中形成的审美法则,同时也是指导设计的设计原则,它将共性与个性有机地统一起来,给受众以和谐的美感。构成富有秩序美的标志的视觉语言要素主要有:平衡、渐变、节奏和韵律。

平衡是标志设计中建构秩序美的最基本条件。在标志设计中,平衡是使一个标志协调、稳定的最基本要求。俗话说,四平八稳,平衡的视觉感受能给人以稳定感、安全感,同时能够增加受众对标志使用者的信任感。平衡又分为静态的平衡和动态的平衡。以静为主的平衡,主要是利用对称性原理所构成的平衡关系。以动为主的平衡,指的是平衡关系中不对称的形式。其特点是动中有静、静中有动,富有多样性、自由性,可以理解为动态的平衡。例如2008年北京奥运会会徽中的“京”字,将京字中原本对称的两个点拟人化,使得整个标志充满活力。

渐变是指在标志设计中以一个基本图形为主,进行有规律、有秩序的变化,给人以一种循序渐进的动感和有节奏、有韵律的美感。在标志设计中,渐变的使用非常广泛。渐变除了有形态上的变化,还有颜色上的变化。形态上的渐变,主要是指图形的形状、大小、位置的变化,也可以理解为空间排列渐变。

节奏是标志设计中的整体秩序,是平衡、重复和渐变一起作用下的结果。标志设计中的视觉语言在空间中有秩序的变化,各种形态和色彩在空间中的搭配组合,都是通过节奏联系起来的。节奏感的适度运用可以提升标志的活力,使之更加醒目,加强其可记忆性。

标志设计中的“韵律”其实与视觉形象结构当中“相对均齐”这种状态极为相似,这种“相对”是相比于反射对称所呈现出的“绝对对称”而言的,具有相对灵活的特征。在这样的形态关系之中,无论是在色彩的体量与结构中,还是在中轴线两侧的形态上,都呈现出近似的一种平衡状态,远看如出一辙,而近看其实却各有特色。

在秩序关系的语法要素中,平衡的整体性与节奏的规律性都是最强的,韵律则主要表现在较为相对均齐的状态,生动、灵活。根据标志要反映的不同客观载体,选择相应的视觉语法,合理地利用秩序的构成,有助于把握设计的整体格局,将共性与个性相融,带给观者和谐的美感。

(摘编自王嘉祥、罗玲谊《论标志设计中的秩序美》)

【小题1】下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.为了传递更准确的信息,对受众产生影响,标志设计中不能使用传统语言方式。 |

| B.只有人们全身心去感受大自然时,万物的秩序之美才能被人的潜意识反映出来。 |

| C.2008年北京奥运会会徽中“京”字的设计,有着动态的平衡之美,充满活力。 |

| D.平衡的整体性和节奏的规律性是最强的,它们带给观者的美感也是最和谐的。 |

| A.要实现更好的传播效果,就要掌握标志设计的原则,更好地体现其表现的美感。 |

| B.在标志设计中,利用形态和颜色的渐进变化,能给人一种有节奏有韵律的美感。 |

| C.将不同视觉元素有规律地组合,给观者以美感,这是对秩序美原则的合理应用。 |

| D.“草色遥看近却无”的美感,与视觉形象结构中“相对均齐”的效果异曲同工。 |

【小题4】下图是2010年上海世博会新加坡展馆的标志,请结合文章的内容,简要评析这幅标志所传达的美感。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网