阅读下面的文字,完成各小题。

材料一:

“白色污染”指破损残留的农用薄膜、塑料包装袋没有被及时收集清理,残留于耕地中,或四处飘散导致的污染现象,是人们对难降解的塑料垃圾污染环境的现象的一种形象称谓。由于造成“白色污染”的塑料多为聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等高分子化合物,其自然降解周期需二、三百年时间,危害非常大。逐年积累的农用残膜会使土壤环境恶化,严重影响农作物的生长,甚至导致牲畜误食,引发死亡。若把废塑料直接填埋,垃圾中的细菌、病毒等有害物质会渗出而导致地下水的污染。塑料垃圾焚烧则会产生二恶英、氯化氢等有毒气体,污染空气,危及人体健康。

(摘编自《科普动画解密“白色污染”》)

材料二:

国家发展改革委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》(下文简称《方案》)。《方案》提出,到2025年,塑料污染治理机制运行更加有效,塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著,白色污染得到有效遏制。《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务。积极推动塑料生产和使用源头减量,包括积极推行塑料制品绿色设计、持续推进一次性塑料制品使用减量、科学稳妥推广塑料替代产品。加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置,包括加强塑料废弃物规范回收和清运、建立完善农村塑料废弃物收运处置体系、加大塑料废弃物再生利用、提升塑料垃圾无害化处置水平。大力开展重点区域塑料垃圾清理整治,包括加强江河湖海塑料垃圾清理整治、深化旅游景区塑料垃圾清理整治、深入开展农村塑料垃圾清理整治。

(摘编自《加强塑料污染全链条治理,推动白色污染治理取得明显成效》)

材料三:

我国是世界上最大的塑料生产国和消费国,因此,塑料污染治理既是关系群众切身利益的“关键小事”,又是关乎生态文明建设的“国之大者”。在强烈的社会需求下,关于塑料污染治理的新技术、新产品、新业态、新模式不断涌现。在这一过程中,生物基材料脱颖而出。

生物基材料是以玉米、木薯、秸秆等农作物或农林废弃物为原料,经现代生物发酵技术形成一种叫作聚乳酸(PLA)的产品;再将其作为主要原料,生产各种替代传统石油塑料和石油化纤的制品。这种材料可制成各式各样的塑料餐盘、饭盒、包装袋、地膜等,甚至还有被褥、服装、口罩、空调外壳等。它们不含双酚A和甲醛,焚烧时不会释放出氮化物、硫化物等有毒气体;在堆肥条件下,可在半年内经微生物作用降解为二氧化碳和水;而且用于纺织品时,还亲肤防潮、抑菌抗螨、阻燃防火。

特别在“双碳”目标下,数据显示:以聚乳酸为代表的生物基材料在整个生命周期中的碳排放量比石油基材料减排80%~90%。正因为这些特性,该生物材料被业界誉为“高分子材料领域新的产业革命”。光明前景正在不断铺展,但一些问题也逐步凸显。不可否认,塑料污染非“一日之寒”,治理之路依然任重道远。

(摘编自《应对塑料污染:生物新材料的破题之路》)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )| A.塑料袋为人们购物和出行提供了极大便利,但也会造成“白色污染”,因为废塑料是一种难降解的垃圾,随意丢弃会污染环境。 |

| B.造成“白色污染”的塑料多为聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等高分子化合物,自然降解的周期比较长,为200~300年,危害非常大。 |

| C.破损残留的农用薄膜对土壤、农作物、牲畜等会带来严重的危害,废塑料如果直接填埋,其中的细菌、病毒等会污染地下水。 |

| D.《“十四五”塑料污染治理行动方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务,并提出,到2025年会全面完成塑料污染治理。 |

| A.塑料污染治理是关乎人民群众利益和国家生态文明建设的大事,在塑料污染治理过程中,生物基材料脱颖而出,这是一种生物新材料。 |

| B.生物基材料有焚烧时不会释放氮化物等有毒气体和用其制成的纺织品亲肤防潮、抑菌抗螨、阻燃防火等优点,是一些石油基材料的替代品。 |

| C.以玉米、木薯、秸秆等农作物或农林废弃物为原料的生物基材料的降解周期为半年,是当前降解周期最短的材料,可制成塑料餐盘、地膜等。 |

| D.生物基材料的碳排放量要远低于石油基材料,因此该材料的使用被誉为“高分子材料领域新的产业革命”,但白色污染治理之路依然任重道远。 |

冬至过后,迎来了更为寒冷的一二月。好在我早用了一整年的美食给自己囤积了厚厚的脂肪来抵御寒冷,如果再能围着火炉烤个小火,那才真是惬意呀!在人类历史上,面对寒冷并不是一开始就这么惬意。在百万年的进化过程中,人类因为散热需要而脱离厚重的毛发系统,却为了获取空间和食物不得不又穿上了各种兽皮,征战更为寒冷的地方。直到近百年间在各种科技的加持下,吃饱喝足的人类才真正踏上了南北极和各大洲的高山之巅。

对寒冷的征战,人类尚且艰难,于植物而言又岂能容易!为了争夺阳光和养分,许多植物也早在数亿年前便踏上了向寒冷地区不断进击的旅程。在南北极和地球上各大陆的许多高山区域,恶劣的自然环境让许多树木难以生存,取而代之的是各种低矮灌木草丛和大量地衣苔藓组成的植被,苔原也因此得名。地球上有着近2500万平方公里的土地被极地苔原覆盖,这是地球上真正的酷寒之地。

在向极地大陆挺进的过程中,植物首先需要挑战的困难是低温,低温会冻伤植物的细胞组织,也会阻碍植物生理代谢的进程。对于极地植物而言,让它们恐惧的不是冬天的冰寒,而是春、夏的低温。冬季冰霜期,植物会降低体内含水量,增加抗冻蛋白,全面进入休眠状态,挺一挺冬天也就过去了。春季是它们的生长期,也是生存挑战的开始。极地区域日均温度经常徘徊在5-8°C之间,很少能超过13°C。如格陵兰岛最温暖的区域,在最温暖的月份平均温度依旧低于10°C。植物还要面临时常光顾的倒春寒,因此每一种保暖增温的措施对于极地植物而言都是至关重要的。为了抵抗低温,极地植物在进化的过程中,摸索出了一系列实用的方法。

在极地,长得高可能会活不下去,多数苔原类植物身高不超过8cm,在低矮的地表环境中温度相对较高、较稳定,这能够有力保障植物的生长需要。科学家发现挪威虎耳草在它2m上空中温度只有0.5°C,而在1cm的地表温度可达3.5°C。

“秋裤”能御寒,极寒地区的植物也都知道。许多植物在萌发时将自己藏在掉落的老叶中,很大程度上降低了寒冷给它们生长带来的不利影响。其实冰雪形成的天然冰壳也是重要的保温层,可以帮助植物抵御突如其来的低温寒流,就像北极爱斯基摩人的冰屋,可以很大程度上隔绝极端低温带来的影响。

利用颜色也是极地植物不会错过的招数。一些花朵的温度会随着颜色变深相应提高,相比于浅色花,一些深色花会将温度提升4.2°C。温度的增加可以加速花的成长发育,也能显著提高传粉效率,激励那些追寻温暖的昆虫为其传粉。在高山地区,各类深色甚至接近黑色的花也不少见。

生活在极地的植物除了要具备高强的“外功”,还需要实用有效的“内功”。

极地植物能通过调节体内渗透压,在降温时,让钙离子快速地汇入细胞液来抵御低温的侵袭,一些生长在北极的灌木,在生长期还能耐受-8°C的低温。苔原类植物可以通过调控抗冻蛋白和体内的渗透压来维持低温下的生理活动。如一些叶状地衣可以在脱水50%的情况下,依旧能够高效地进行呼吸作用,还有些可在光照度很低的情况下进行光合作用。

生长在北极圈的植物还得面对阳光辐射不足的挑战。在北纬75度以上的区域,一年中有着3个月几乎不见阳光的日子。这迫使这些植物掌握了各种更加高效的资源利用技巧。如一些北极植物的叶绿素比例较同类群高山植物的更高,这能够在生长期提高呼吸率和光合作用率,并将能量快速转化为糖和油脂类进行存储。

极地植物无论适应力多强,活得多精彩,有本事繁衍生息才能真正站稳脚跟。夏天短暂,在此期间它们必须完成生长、开花和结果的使命。留给它们开花的时间非常短暂,它们还面临大家同时开花争夺有限传粉昆虫的麻烦。为了在短短数月内获得这些虫子的青睐,争夺为数不多的蛾子、蝴蝶等传粉昆虫,许多植物投其所好,用昆虫喜欢的色彩鲜艳的花朵组成了美丽壮观的花海。在争夺传粉昆虫的战争中,为了吸引昆虫的注意力,花往往需要长得更高和开得更大,因此许多极地植物在开花上的投入和付出都是极为奢侈的,花型常远远超过了本身植株的大小。我们不知道每一次开花能否真正吸引传粉昆虫的青睐,但这是大自然造化的奇迹。

(摘编自《你还有秋裤羽绒服可以御寒,植物咋办?》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.无论是摆脱厚重的毛发系统,还是不得已穿上兽皮,这都是人类为了生存而做出的选择。 |

| B.苔原类植物长得不高,并能调节体内的渗透压,这些因素有利于让其在严寒的环境中生存。 |

| C.极地植物害怕在夏天遭遇低温,因为夏天是它们的生长期,而低温会让它们进入休眠状态。 |

| D.极地植物为了生存既要学会利用外部的环境,又要不断地进化以适应极地恶劣的天气。 |

| A.为了让读者更直观地了解天然冰壳也具有保温作用,作者用爱斯基摩人的冰屋进行类比。 |

| B.为了在极地更好地生存,一些植物的花朵在开放后,颜色显得较深,个头也会相对较大。 |

| C.日照时长和叶绿素含量会影响光合作用,这是部分极地植物需要更多叶绿素的重要原因。 |

| D.于极地植物而言,超过8cm的极限高度,其稳定的温度环境会受影响,生长进程也会放缓。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

绿色建筑注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化,能够最大限度地节约资源,是人与自然和谐相处的一种建筑形式。在北京城中,有着600余年历史的紫禁城古建筑不仅雄伟壮观,也兼具保温、隔热、排水等功能,彰显着古人对绿色建筑的精益求精。

通常,紫禁城古建筑屋顶的木板基层之上,会分层铺墁各种泥背,如护板灰、青灰、麻刀泥等等。泥背的导热系数和导温系数都比较小,

坡屋顶的形式则使得古建筑的屋面板与天花板之间形成了一个架空层。夏天,架空层可以拦截直接照射到屋顶的太阳辐射热,使屋顶变成两次传热,避免太阳辐射热直接作用在建筑内部;冬季,架空层的存在也使得室外的寒冷不能直接传入建筑内部,保证了古建筑的冬暖夏凉。

我国古建筑风格的一大特色,就是屋檐特别是屋角的檐部

紫禁城古建筑屋顶之“绿”,还表现为优秀的排水性能。紫禁城古建中的屋面采用曲面的形式,对应屋面的坡度是屋顶部位陡峭、屋檐部分平缓。这种曲面形式极其有利于屋顶排水。从瓦面层来看,其由底瓦与盖瓦组成,形成一道道瓦垄。底瓦又称板瓦,形状上凹,铺墁时上层瓦压下层瓦,使得雨水由上往下排出时,不会渗入到下面的泥背层;底瓦的两端由竹筒状的盖瓦连接,盖瓦内有着厚厚的铺瓦泥,对接缝起到了密封作用,并且使得底瓦层由上而下形成了一道道排水线。与此同时,曲面屋顶的坡度设置,使得雨水落入屋顶上部迅速下排,而到屋檐部位则水平向外排出。

这种巧妙构造之法的功效与优势还表现在它的排雨速率与时间上。根据物理推算,曲面形的界面要比平面形的界面在排水时间上会更快些,并且不容易产生积水的现象,而紫禁城古建中屋顶的界面在弧度与角度的推算上,都十分得当。除此之外,紫禁城古建中的屋顶出檐深远,还有利于防止雨水对建筑内部木构件的侵蚀,保护其内部梁柱与斗拱构造的完好性。

(摘编自周乾《紫禁城古建屋顶上藏着这些绿色秘密》)

材料二:

陕西历史博物馆的屋顶被设计成经典的凹曲屋面。为什么凹曲屋面会成为流传千年的建筑经典造型?这其中蕴藏着什么科学奥秘?

凹曲屋面,即屋脊高耸,屋檐低下且向外延伸、微微翘起,使屋面呈现向下弯曲的凹弧面的屋顶设计形式。

关于凹曲屋面的成因,一直众说纷纭——帐篷理论认为,古代建筑起源于帐篷,后人在建造房屋时,仍仿照帐篷顶的凹曲形式构建屋面;杉树理论认为,古人崇尚自然之美,凹曲屋面是对杉树外形的模仿;功能说认为,凹曲屋面可将雨水远泄,向上弯折的屋檐可以满足采光需求……先秦时期的科技著作《考工记》中记载:“上尊而宇卑,则吐水疾而溜远。”意思就是,凹曲屋面的这种造型,可以让屋顶排水达到既快又远的效果。由此可知,把建筑屋面设计成凹曲的形状,是古人在不断实践中得出的最优设计。

那么,为什么凹曲屋面可以让水快速排出呢?意大利物理学家伽利略曾做过一个实验——当轨道的坡度不同时,总是在最速降线上的小球先到达终点,两点之间有且仅有一条最速降线。在伽利略的研究中,他并没有得出最速降线的准确形状,误认为这条曲线是一条圆弧。到了17世纪末,瑞士数学家伯努利解决了这一问题——理论上的最速降线是一条摆线。

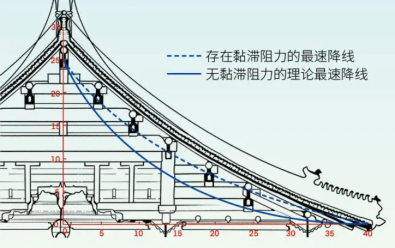

在最速降线问题的研究中,伯努利忽视了阻力、摩擦力等外界干扰因素,即摆线是最速降线问题理论上的解。然而,在现实中,当雨水滴落在屋顶并向下滑动时,这些外界因素是不可忽视的。近年来,学者们通过进一步的研究,在考虑雨水黏滞阻力的情况下,得出了最符合屋顶排水实际条件的最速降线。将其与一些中国古建筑的凹曲屋面的曲线进行对比,发现两者大致重合。

(摘编自王琪涵、迟馨月、王天志《屋檐之上的数学密码》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.古人基于对绿色建筑建设理念的追求,在建设紫禁城时更重视保温、隔热、排水等功能。 |

| B.坡屋顶的架空层使得外部温度变化无法直接反映到建筑物的内部,从而保证了古建筑内的冬暖夏凉。 |

| C.紫禁城宫殿的挑檐,使外部的阳光照射达到某种特定的效果,有为建筑物保温隔热的功能,并非只是追求美观 |

| D.虽然凹曲屋面的成因说法很多,没有定论,但这种流传千年的建筑经典造型是古人在不断实践中得出的最优设计。 |

| A.紫禁城古建筑的泥背、坡屋顶、飞檐设计都是为了保证建筑物具有保温隔热的功能,可见这些古建筑只注重实用性 |

| B.护板灰、青灰、麻刀泥等泥背材料的导热系数和导温系数都比较小,由此保障了建筑内部温度的恒定。 |

| C.紫禁城古建筑的飞檐设计轻盈活泼,建筑群中层层叠叠的飞檐营造出壮观的气势和中国古建筑特有的韵味。 |

| D.伯努利虽确定了理论上最速降线的准确形状,但其研究完全脱离实际,后来学者对此做了进一步的研究。 |

| A.材料一两处画波浪线的句子运用比喻,生动形象地描述了泥背的作用和飞檐的形态。 |

| B.材料-运用具体数字介绍泥背的厚度和北京太阳高度角的度数,表述具有科学性。 |

| C.材料一运用了“常常”“约”“几乎”之类的副词,突显了科普文语言精准的特点。 |

| D.材料二运用了引用、设问、反问等手法,增强了文章语言的表现力,更具可读性。 |

▲北京故宫太和殿凹曲屋面曲线与存在黏滞阻力的最速降线的对比(绘图/陈禾)

| A.图中展示的实线和虚线,分别代表了伯努利和近年来学者对最速降线的研究成果。 |

| B.两条最速降线的起止点重合,中间弧度有差距,这是黏滞阻力造成的。 |

| C.由图文可知,存在黏滞阻力的最速降线与中国所有古建筑的凹曲屋面曲线大致重合。 |

| D.两条最速降线虽不能完全重合,但却证明了伯努利在研究最速降线上所做出的贡献。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

对生物学家来说,章鱼和乌贼是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。但在过去的数十年间,因为和人类差别过大、研究手段限制等,对章鱼和乌贼的研究逐渐沉寂。近年来,随着人工智能、基因编辑技术等新研究手段的发展,它们重新受到研究者的关注。

头足类动物和人类的共同祖先在6亿年前,刚刚演化出神经元,还没有聚集形成可以称之为“脑”的中枢神经系统。之后,头足类动物和人类就分道扬镳了:脑的进化沿着两条不同的道路,几乎是从零开始,各自独立地发展到了极致。

通过比较人脑和头足类的脑这两种截然不同的复杂神经系统,我们一方面可以尝试了解复杂的大脑是如何进化出来的,另一方面可以了解还有什么样的神经结构可以产生智能。如果这两种截然不同的神经系统都采用同样的方式来实现某一功能,那就说明这是生物经过亿万年的演化所能找到的最优或者唯一的解决方案。反之,如果我们发现两种神经系统采用不同的方式来实现某一个功能,就能为人工智能与类脑计算提供更多模仿学习的方案。

头足类神经生物学的先驱、英国科学家J·Z·杨在20世纪初发现了乌贼的巨大轴突——一条直径达一毫米、长数十厘米的巨大神经纤维。得益于这个独特的巨大轴突,英国科学家Hodgkin和Huxley第一次记录到细胞内的动作电位,解释了神经传导的信号——动作电位产生的原理。该发现作为神经科学最基本的原理之一,获得了1963年的诺贝尔生理与医学奖。这也是迄今为止,整个生物学研究中,仅有的能用数学方程完美描述的现象。

J·Z·杨随后开展对章鱼学习记忆行为的研究,通过损毁实验发现了章鱼存储记忆所在的脑区。这是最早的关于大脑存储记忆的模型,此后的数十年中,在果蝇和脊椎动物的研究中被反复印证,不同动物的脑中记忆存储结构都是采取类似组织方式。遗憾的是,近几十年来,大部分针对神经系统的研究都集中在果蝇、小鼠等模式生物中,很少人对头足类,特别是它们复杂的中枢神经系统进行深入研究。

章鱼和乌贼是变色伪装的高手,根据环境瞬间改变全身颜色和图案,和环境融为一体。与陆地上的变色龙相比,它们的变色速度更快,也更精准——不仅改变整体的颜色,还能在皮肤上直接模拟出背景环境的纹理和图案的细节。

章鱼和乌贼的皮肤就像覆盖全身的显示屏,上面有上百万个微小的色素细胞,每个色素细胞相当于屏幕上的一个像素点。这些色素细胞具有不同颜色,每个细胞由一个精妙的神经肌肉的机关控制,使得色素细胞可以随意快速地变大变小。章鱼和乌贼的大脑可以通过精确控制皮肤不同区域的色素细胞变化来组成不同的图案。这个皮肤“显示屏”的分辨率高于市面上所有的电视机屏幕,使得章鱼和乌贼可以在身体表面随意产生出各种复杂图案。

那么,如何研究章鱼和乌贼这种独特功能呢?人工智能技术给了我们很多帮助。在实验室内,我们运用包含数亿参数的大型神经网络模型来识别隐藏在背景环境中的乌贼,使用神经网络模型的表征来分析乌贼变色图案是在模拟环境中的哪些关键视觉特征。通过对乌贼变色进行精度的分析,我们发现,乌贼变色不依赖于预设的运动程序和固定的路径。每次变色过程都采取类似“梯度下降”的算法,是一个起于随机探索、反复利用视觉反馈优化、经过多步迭代逐步逼近背景环境的过程。

头足类研究的新进展得益于人工智能等新技术发展,其研究成果也将反哺新技术。头足类动物视觉系统能从复杂的环境图案中提取出抽象的视觉信息,由此所启发的算法已经引发了多次计算机视觉的革命。运动系统根据抽象的视觉信息重新生成复杂的体表图案的过程可看作第一步视觉处理的逆过程,整个动物界仅有头足类动物拥有这样的图像生成功能。因缺乏对头足类动物研究,使得与之相关的图像合成与渲染等计算机图形学算法一直缺乏来自神经算法的启发,因而在算法效率和速度上远逊于计算机视觉算法。头足类动物视觉系统通过对比体表图案与环境图案,对运动系统的输出进行调整优化,此过程可能会启发人工神经网络训练中的搜索算法。

应该说,乌贼和章鱼在神经研究中显示出了巨大的潜力——它们的神经运算可能比不上人脑复杂,但以现有的技术手段,人脑还是一个“黑箱”,无法进行精密研究。而头足类动物因其神经系统不完全集中在脑里,有很大一部分分散在全身,使其神经运算的复杂性被暴露在外,易于研究。

如今,中国科学家的研究进展已经重新燃起了学术界对头足类动物研究的热情。最近一两年,包括来自美国哈佛大学、斯坦福大学等顶尖机构科学家的越来越多的研究者开始追随我们的脚步,重新开始关注这些神秘而奇特的生物。

(摘编自梁希同《为什么研究章鱼、乌贼——来自海洋智慧生物的启示》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.对乌贼等头足类生物神经系统的研究经历了一个过程:由英国科学家J·Z·杨发端,到过去的几十年比较沉寂,再到现在的重新关注。 |

| B.章鱼、乌贼的神经系统很复杂,而且它们与人类的神经系统截然不同,但是对生物学家来说,它们却是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。 |

| C.章鱼、乌贼的变色没有预设成哪一种颜色,其变色先要随机探索,再反复利用视觉反馈优化,最后经过多步迭代才能完成。 |

| D.虽然乌贼和章鱼的神经运算比人脑复杂,但它们的神经系统不完全集中在脑里,有很大部分分散全身,所以它们在神经研究中显示了巨大潜力。 |

| A.头足类动物和人类拥有着共同的祖先,后来随着脑的进化,二者就分化开来,但各自的头脑沿着不同的途径进化并发展到了极致。 |

| B.大多数人都把果蝇等模式生物集中作为针对神经系统的研究对象,因此大脑存储记忆的模型在果蝇等的研究中被反复印证。 |

| C.J·Z·杨发现的乌贼巨大神经纤维让其他两位科学家发现了动作电位产生的原理,该发现是目前在生物学研究中可以用数学方程完美描述的现象。 |

| D.虽然现在的人工智能技术手段还不能精细解密人类大脑的奥秘,但我们可以利用人工智能技术手段对章鱼和乌贼的功能进行研究。 |

| A.章鱼和乌贼会利用自己的变色功能来隐身于周围的环境中,速度快,也精准。 |

| B.章鱼和乌贼皮肤上的色素细胞数量众多,且具有不同的颜色,可以任意变换。 |

| C.章鱼和乌贼在组成不同图案时需大脑通过神经肌肉精确控制皮肤的色素细胞。 |

| D.章鱼和乌贼拥有关键视觉特征,研究时通过使用神经网络模型的表征来分析。 |

【小题5】关于乌贼和章鱼的研究成果有什么现实意义?请根据文本概括。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网