材料一∶

智能交通技术的应用能有效提高现有基础设施的使用效率和服务水平,在破解城市交通问题中扮演着不可或缺的重要角色。智能交通自1973年大力提倡以来,早期因受限于通信手段,发展速度比较缓慢。1995~2000年,随着数据传输速度突飞猛进的增长和位置服务技术、通信技术的突破,智能交通发展速度明显加快,通信技术已经不再成为限制因素,此时智能交通系统发展主要受限于计算能力。2000~2010年,智能交通技术全面推进,高清视频、智能分析研判等在城市交通领域得到全面应用。2010年至今随着大数据、机器学习等技术的不断发展,基于人工智能的车路协同、自动驾驶、智能出行等将会成为智能交通系统下一阶段技术发展的关键方向。随着城镇化,机动化的快速发展,中国城市面临拥堵、污染等一系列严峻挑战;另一方面,由于生活水平的不断提高,人民对美好生活的需求强劲增长,交通供求关系不平衡的矛盾日益尖锐。而道路基础设施和城市空间资源的有限性,决定了仅仅依靠新建交通基础设施提高供给能力难以解决当前面临的严峻交通问题。智能交通技术的应用能有效提高现有基础设施的使用效率和服务水平,在破解城市交通问题中扮演着不可或缺的重要角色。

从数字化到智能化、智慧化,再到智慧网联,传统的交通运输业不断升级换代。信息化改造了以往传统公共交通模式,大数据则是引领了整个公共交通行业往精益化发展的新阶段。以广州市公共交通集团为例,500亿条数据信息让公交集团能够更加优化资源、实现更符合市民出行需求的线网优化配置,同时对设备进行全寿命周期的跟踪管理,以保障司机和车辆的最佳状态。与此同时,通过分析用户的出行习惯,能够为他们提供更加丰富的有关候车、实时路线轨迹等信息,乃至为用户提供定制化服务。

智慧化的交通不仅能为用户提供更加个性化、精准化的服务,更能助力城市公共交通提升运行效率。腾讯2019年复盘了深圳改革开放40周年灯光秀的热力图,发现8万人集中返回,交通疏导一定是个问题。而利用LBS技术和腾讯生态体系下产生的大数据连接交通管理部门,有效验证了城市现有公交线路规划的合理性,进行新公交线路的设计,实现对交通、人流的精准管理。

材料二

(摘编自产业信息网《2020年中国智慧交通行业发展现状分析》)

材料三∶

大数据应用的最核心功能之一是交通信号控制系统的优化。从现实来看,因信号控制不合理导致的通行资源浪费和交通延误十分明显。就控制范围而言,信号控制可以分为单路口信号控制、干线协调控制(线控制)和区域信号协调控制(面控制)。在模型方面,当前国内外单路口信号控制从模型到应用已经成熟,干线协调控制也有大量应用型产品和案例,但区域协调控制技术应用案例有限。在系统控制软件方面,目前中国依然主要依靠SCOOT、SCATS两个系统,以及美国、西班牙等研发的系统,国内自主研发的软件应用很少。自20世纪80年代至今也在尝试建立适合中国混合交通流特性的控制系统,

对于视频识别技术的研究,由于其算法的复杂度以及目标行为的多样性等原因,发展一直比较缓慢。在国外已有成熟的智能视频监控产品,可以在监控系统中实现异常状态自动报警的功能。中国城市视频监控数量与发达国家相比仍有很大差距。以每千人拥有的视频监控数量作为指标,目前中国摄像头密度最高的北京市每千人拥有摄像头数量为59个,仅仅相当于英国平均水平的80%、美国的60%。而二线城市摄像头覆盖率更低。据不完全统计,中国二线城市的摄像头数量为5万~10万个;三线城市则<5万个。就摄像头密度而言,三线城市的摄像头密度远远低于10个/千人。

智慧交通是智慧城市建设的核心,也是痛点之一。目前数据的碎片化所形成的分割,以及企业之间的壁垒等,容易造成一种“孤岛”现象,很多数据不能互联互通和开放共享。要使城市交通规划设计和服务模式更加智慧化、人性化,离不开共享数据。

(摘编自《智慧交通,实现城市效能的最大化释放》等相关资料)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.我国的智能交通系统技术,自1973年大力提倡以来,迄今已经历了四个发展阶段。 |

| B.智能交通的快速发展,得益于通信技术、计算能力以及互联网大数据等技术的提升。 |

| C.大数据信息错误和控制系统不完备、信号控制不合理会导致通行资源浪费和交通延误。 |

| D.美国等发达国家智能视频监控产品比较成熟,我国城市视频监控人均占比低于英美等国。 |

| A.智慧化交通,通过分析用户的出行习惯,能够为用户提供更加个性化、精准化的服务,也能提升城市公共交通运行效率。 |

| B.智能交通技术的应用能够解决城市道路基础设施和城市空间资源有限,以及城市拥堵、污染等一系列严峻的问题。 |

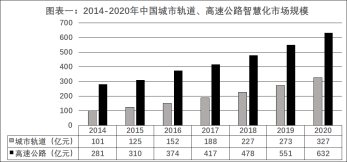

| C.2014~2020年,我国城市轨道、高速公路智慧化市场规模均呈现逐年增长的发展态势,2020年这两项的规模均为2014年的三倍以上。 |

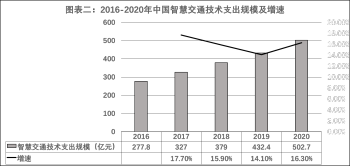

| D.2016~2020年,我国智慧交通技术支出规模由2016年的277.8亿元增加到2020年的502.7亿元,但增速呈下降趋势。 |

北京市将大面积、大比例推进干部教师的轮岗和交流。交流轮岗的对象是义务教育阶段公办学校校长(干部)教师,交流的主要形式包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗三个维度。

校长教师交流轮岗,是推进义务教育均衡发展的重要措施。早在2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》就提出,要建立健全义务教育均衡发展保障机制,实行县(区)域内教师、校长交流制度。

但从现实看,已经实现县(区)域内校长教师交流轮岗制度化、常态化的地方并不多。如果能切实落实,将实现义务教育资源的均等化配置,缩小学区内、区域内乃至全市范围内的学校办学质量差距,消除学区房、学位房热,缓解家长的择校焦虑,整体提高学校教育质量,减轻学生负担。

众所周知,义务教育学校不均衡,主要是师资不均衡。校长教师交流轮岗制度是发达国家推进义务教育均衡发展的基本制度,其基本特点是全员化、制度化,所有义务教育学校的校长教师无一例外都要按规定时间进行定期交流轮岗。

而实行这样的交流轮岗制度,需要相应的理念和制度配套。首先,地方政府发展义务教育,不能再有“锦标主义”思维,还想着打造区域内的“名校”“优质校”。2006年修订实施的义务教育法明确规定,县级以上人民政府及其教育行政部门应当促进学校均衡发展,缩小学校之间办学条件的差距,不得将学校分为重点学校和非重点学校。但是,时至今日,各地都存在变相的重点校,一些地方甚至建设“名校集团”,明目张胆地宣称有所谓“名校”,这是违反义务教育法的行为,没有履行推进义务教育均衡发展的职责。

其次,在保障义务教育资源均衡配置的基础上,要落实和扩大学校自主权,激发学校办学活力。一直以来,对于基础教育均等化,不少家长和社会舆论担心,会不会导致学校“千校一面”“整体平庸”。这是把学校的资源保障和学校的办学混为一谈,“千校一面”的原因在于学校没有办学自主权。在保障资源均衡配置的基础上,提高学校办学质量,需要落实学校办学自主权,尤其是教师的教育教学自主权。落实教师教育教学自主权,也可消除家长对教师交流轮岗影响教学质量的担忧。

需要注意的是,常态化、制度化的校长教师交流轮岗,将涉及所有义务教育学校的校长教师。在短期内,可以采取绩效工资倾斜等方式来引导交流轮岗,而从长远看,则必须基于常态化交流轮岗,建立起与之相适应的教师待遇、权利保障以及管理、评价制度,推进学校办学制度以及教师管理与评价改革。

(摘编自熊丙奇《常态化教师轮岗 均衡化义务教育》,《光明日报》2021年8月26日)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.北京市将大面积、大比例推进干部教师轮岗和交流,交流和轮岗主要从三个维度开展,以推进义务教育的均衡发展。 |

| B.如果能切实落实校长教师交流轮岗制度,家长的择校焦虑将会缓解,学生负担将会减轻,学校教育质量将会整体提高。 |

| C.地方政府打造区域内的“名校”“优质校”,将学校分为重点学校和非重点学校,这是没有履行应尽的职责,且违反义务教育法。 |

| D.我国校长教师交流轮岗已经常态化、制度化,所有义务教育学校的校长教师都已经按照规定的时间进行了定期交流轮岗。 |

| A.文章以北京市将推进干部教师交流轮岗这一话题为切入点,引出这种制度要常态化、制度化的观点。 |

| B.文章结合当前的情况,采用道理论证,论述切实落实校长教师交流轮岗制度的益处,具有现实意义。 |

| C.文章指出落实校长教师交流轮岗制度过程中需要注意的问题后,论述该制度的基本特点,论证全面。 |

| D.文章最后从短期和长远考虑,提出常态化、制度化的校长教师交流轮岗措施,思虑周密,论述严谨。 |

| A.为了推进义务教育均衡发展,我国早在十多年前就提出建立校长教师交流轮岗制度,但是实际上落实得并不到位。 |

| B.基础教育均等化,学校“千校一面”“整体平庸”,是因为学校的教育教学资源无法得到保障,学校没有办学自主权。 |

| C.保障义务教育资源均衡配置,提高学校办学质量,就能够落实和扩大学校的自主权,落实教师的教育教学自主权。 |

| D.只要采取绩效工资倾斜方式,提高老师待遇,保障老师权利,进行评价改革,校长教师交流轮岗就能常态化、制度化。 |

原创民族舞剧《大河之源》日前在青海大剧院首演,该剧是编剧罗怀臻和导演佟睿睿继《朱鹮》之后合作的又一部有关生态主题的作品。与《朱鹮》聚焦于朱鹮这一特定物种不同,《大河之源》没有聚焦在某一个或某一类物种,而是将视线对准了有着“中华水塔”美称的青海省三江源保护区,从区域生态系统这一更加复杂宏观的范畴,反思人类活动对其造成的影响。在不到120分钟的时间里,要在方寸舞台上展现广袤的山脉河流,形形色色的生灵,以及人类与它们之间的相互作用,需要一条明确的线索串联起这些复杂的元素。舞剧设定了一个“叙事者”,即20世纪90年代来青海旅游的“我”,带领观众见证了巡山队队长扎西为保护雪豹而牺牲的事迹,并通过“我”的镜头,将扎西和众巡山队员、扎西的女儿卓玛以及这片土地上万物生灵的命运有机串联。

扎西的原型是20世纪90年代为保护藏羚羊而牺牲的“环保卫士”杰桑·索南达杰,作为一部现实题材作品,《大河之源》并不专注于讲述某个人的故事,而是赋予剧中每一个角色不同的象征意义和使命,所有人物关系最终扭结在一起,从而构成一个完整的故事。

代表当代人的“我”,代表守护者的扎西,代表扎西内心对外界向往的卓玛,以及代表继承者的乌日格,一个个看似独立的角色,在“扎西之死”这场戏中,所有人的命运被交织在一起并从此改变。“我”从驾着摩托车、挎着照相机到此一游的旅行者,成长为背着天线锅搭建基站、扎根河源的志愿者,完成了从“叙事者”到“参与者”的身份转变;卓玛在走出高原,亲眼看见黄河奔腾、由清变浊、下游断流、最终咆哮入海之后,明白了父亲守护河源的意义,选择回到家乡做一名乡村教师,教导孩子们珍惜、爱护河源;乌日格不再是只会围着心爱姑娘卓玛团团转的毛头小子,他怀着对万物生灵的博爱,拿起了枪,继续完成扎西未竟的事业。

而触发这一切的“扎西”这一角色,则有着更为复杂的隐喻。在舞剧的序幕中,远古的原始社会,那个向高原生灵挥下第一根棍棒的人类祖先,就是由扎西的扮演者所扮演的,猎杀者“扎西”,代表了那个时代的价值追求。在蛮荒时代,人类通过猎杀动物以获取更多的生存资源,猎杀者“扎西”是族群中的英雄;到了当今社会,保护生态环境、绿色发展理念成为主流价值观,守护者“扎西”成了英雄。两个“扎西”的身份转变,不仅在戏剧性上呈现出强烈的对比,更反映了人类文明在不断前进的过程中,生态保护意识的逐渐觉醒。

在《大河之源》中,最特别、也最令人印象深刻的一个角色,不是四位人类主角,而是一只身手矫健的雪豹。这只由一位女演员所饰演的雪豹,在人类第一次踏上高原时被屠杀,在现代社会再次死于盗猎者的枪下。它的形象不代表某一只雪豹,甚至不仅仅是雪豹这一个物种,而是代表着从古至今,在这片广袤土地上生活过的所有生灵。编导为此创造了多段形态逼真的雪豹独舞、动物群舞,以及雪豹与扎西互动的双人舞,通过具象化的表达,展现高原生灵曾面对的屠戮,濒临灭绝的困境,让观众真切地感受到人类的贪婪给自然生态带来的灾难,和保护自然、保护生态的迫切性,从而引出对命运共同体这一宏大主题的思考。

在人类社会受到新冠肺炎疫情冲击,开始重新思考“我们应该如何与自然相处”的当下,《大河之源》正体现了我国文艺工作者的文化自觉和时代担当。作品通过展现从古到今、从山到海、从人到万物灵长的关系,诠释从容向善的价值观,呼吁人们树立生态保护意识、生命共同体意识。当观众走出剧场,他记住的可能不是某一个人物或者某一个舞段,而是去思考我们要如何对待生命?我们生命的意义在哪里?这是《大河之源》的现实价值所在,也是真情博爱的人性所在。

(摘编自邱爽《用舞步追问人与自然之殇》,有删改)

【小题1】下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )| A.与《朱鹮》聚焦点不同,《大河之源》没有聚焦在某个人或某一类物种,而是聚焦于青海省三江源保护区。 |

| B.《大河之源》并不只专注于讲述某个人的故事,而是赋予剧中角色不同的象征意义和使命,使人物关系最终扭结在一起,构成一个完整的故事。 |

| C.“我”、代表守护者的扎西、代表扎西内心对外界向往的卓玛、以及代表继承者的乌日格在“扎西之死”的命运交织,使所有人的命运发生改变。 |

| D.由两个“扎西”的身份转变,在戏剧性上呈现出强烈的对比,反映了人类文明不断前进的过程中,生态保护意识的逐渐觉醒。 |

| A.文章通过对乌日格从“叙事者”到“参与者”这一过程的描写,突出论证了乌日格不是个围着姑娘转的毛头小子而是热爱自然的形象。 |

| B.文章运用了对比论述的手法,通过蛮荒时代与当今社会的对比,反映了人类文明在不断前进的过程中,生态保护意识的逐渐觉醒。 |

| C.文章以《大河之源》的表演过程为基础,引发对命运共同体这一宏大主题的思考。 |

| D.文章论述了《大河之源》的现实意义,引发了读者的思考,同时指出它的现实价值和真情博爱的人性所在。 |

| A.《大河之源》让观众记住人物与剧情,让人们树立生态保护意识。 |

| B.《大河之源》与《朱鹮》都是有关生态主题的作品,体现了我国文艺工作者的时代担当。 |

| C.到了当今社会,人类文明在不断前进,生态保护意识逐渐觉醒。 |

| D.生灵涂炭的高原,濒临灭绝的困境,人类所造成无法挽回的局面让观众深深触动。 |

15秒的音乐视频所形成的娱乐速食性,并不构成人们批评抖音的绝对理由,抖音的15秒选择与当下什么都注重快速的追求是一致的。短短几十年,人类在技术上拥有了比此前成百上千年更多的突破。从秒拍、美拍到抖音,只是科技发展的自然走向,而抖音也是一款并不比其他产品更独特的消遣载体。那么,在讨论抖音的时候,我们应该讨论什么?

无疑,抖音的用户极易从软件使用中获得快乐,“停不下来”是许多青少年共同的反应。这种心理并非是简单地满足于消磨时间。针对某一特定对象,获取时间的短暂有时会给人造成一种错觉,以为在“体量/时间=效率”的公式推导下,耗费时间越短一定收获越多,那一瞬间对快乐的感受也最浓烈。自然地,“看抖音视频——快乐”形成了奇妙的因果联系,而15秒的超速获取就成了打开大众快乐心情世界的超短密码。这样的交换划算吗?看起来似乎毋庸置疑。

然而,我们无法否认的一个事实是,无数个15秒的叠加恰恰成了杀死时间的利器,高速和短暂为我们织出了21世纪最大的陷阱。这也是2018年4月抖音视频正式上线“反沉迷系统”的根本原因。无论是90分钟的时间提示功能,还是单日2小时的时间锁功能,其共同指向的都是用户在这款产品上消耗了自己大量的时间。越来越多的人表示,关闭软件之后会产生巨大的空虚感。这种反应,正好说明快乐感觉的延续需要更大的时间成本,真正的乐趣究竟是瞬时的陶醉还是应当以它在现实生活中的延伸时长及深度为衡量标准,对现代人来说这是一个难题。

网络时代,人们对快乐的理解更趋多元,“发笑”是其中一个非常重要和有效的标准,很少再有人认同哲学上“所有快乐中最伟大的快乐存在于对真理的沉思之中”的说法。同样都是对对象的迷恋,从表面上来看,我们对抖音的追捧似乎和法国哲学家卢梭提到的那种“消遣”无异:“……让我沉浸其间,甚至没有时间去遐想。我那么迷恋,近乎精神失常,以至自己想起来都要发笑。然而我兴致并未稍减,因为在这样的境况中,我只会无拘无束地听从我的喜好。”无拘无束地满足自我大概是人类最一致的理想了,但某种喜好为何吸引我?我们缺少的恰恰是能够告诉自己这一点的理智。

人们对喜好的培养无法建立在外界环境的强制之上。通过抹杀、取消娱乐产品的方式控制普通用户的兴趣必然行不通。已经开始走向成年的“00”后们,本就生在一个娱乐的时代,更不用提无数的娱乐软件、平台是如何通过变现在普通用户身上实现了巨富的梦想。而这种单向商业价值只会促使更多的商家投入到相似产品的开发中。我们理性地认识抖音,不代表全盘否定或者断然拒绝,而是要实现抖音或者其他无数个同类产品价值的转化。如今的抖音15秒也在不断尝试和真实的生活增加联系,有时间限度的“展示”功能在一部分人那里成了宣传品牌的重要途径,如取得巨大轰动的“西安城市名片”正是利用抖音进行的一次正向创意。

从实践的角度说,今天的人们在科技与自我之间呈现出了迷失的状态。当人类无法抗拒技术的魅力或牵引时,我们起码应当选择更有益的态度,来思考如何利用技术为自己的生活创造价值。

(摘编自吴卉《抖音的时间成本与大众的快乐密码》)

【小题1】下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是 ( )| A.文章开头否定了用娱乐速食性来批评抖音的说法,同时提出如何看待抖音的问题。 |

| B.文章引用法国哲学家卢梭的话旨在论证人们在对对象的迷恋时要保持一定的理性。 |

| C.文章用“西安城市名片”事例论述抖音在增强与真实生活相联系的方面有了积极尝试。 |

| D.文末指出人们当下的迷失状态,提醒人们用有益的态度去思考科技为生活创造价值。 |

| A.抖音里15秒的视频可以让人们用超短时间达到收获强烈快感的目的,这种交易划算。 |

| B.抖音视频满足了我们无拘无束地满足自我的需求,与卢梭提到的那种“消遣”是一样的。 |

| C.关闭抖音视频后会产生巨大的空虚感,这说明抖音视频只是瞬时的陶醉,并不值得拥有。 |

| D.越来越多的商家投入到抖音相似产品的开发的原因是他们看到了其中存在的商业价值。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网