材料一:

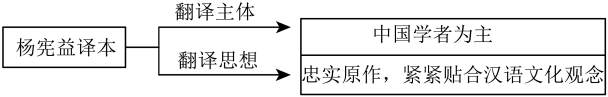

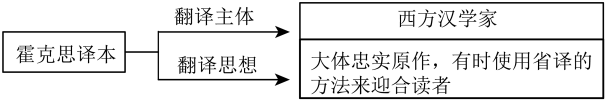

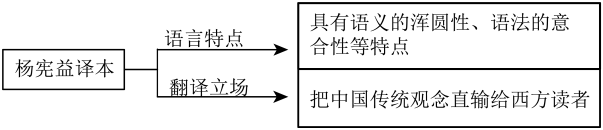

中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。传教士以外的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)

材料二:

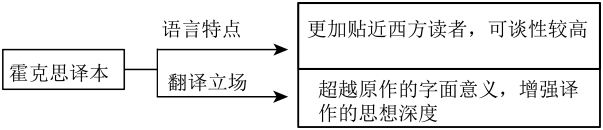

翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来?”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度的接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)

材料三:

从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《(红楼梦)与The Story of the Stone——谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。 |

| B.学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。 |

| C.现有汉学书目的统计表明中国学者作为典籍翻译主体的比例并不高,这与我国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚有关。 |

| D.近年来中国文化“走出去”所遇到的障碍,让本土的翻译经验与西方翻译理论孰优孰劣成为一个学者们竞相讨论的问题。 |

实体经济是国民经济的命脉和基础,世界主要经济体都把发展实体经济放在了国家战略高度上来对待。“脱实向虚”在投资市场上的重要表现,就是资本过于追求短期利润,而忽略了长期可持续发展,过于注重财务指标而忽略了企业或投资者应该承担的环境与社会责任。

资产管理行业应积极践行金融为实体经济服务的核心投资原则,倡导、引导和推动企业与经济社会共同实现可持续发展,深入推进供给侧结构性改革,缓解当前经济发展中的突出问题,提高金融服务实体经济的效率。因此,也有一个重新认识什么是“实体经济”的问题。基于互联网时代的新特点和当前供给侧结构性改革的背景,我们提出“新实体经济”这一概念。

什么是“新实体经济”?简言之就是有效满足客户真实需求、科技含量高、容纳现代人才就业、生态环保可持续的新型经济形态。“新实体经济”不是对实体经济从结构层面的重新定义,而是指传统实体经济在新时代背景下的改革发展方向,所以两者并不对立,是一种递进关系。

我们一直在说“振兴实体经济”,只有能够转型、升级的传统实体经济才存在振兴的意义,老旧而无进步潜力的实体经济并不值得去振兴;其次,我们应厘清并扩展实体经济的范畴。过去一提到实体经济,就想到工厂冒烟或者中国制造。但事实上有更广阔的角度看待实体,比如说现代农业,怎样让农产品跟农业的工业化加工、现代化流通以及客户定制化的服务结合起来,从这个角度来说现代农业是新实体经济,也都应该划入“新实体经济”的范畴,而不是用实体这个老概念,把这些新产业对立起来。

发展新实体经济,必须有强大的金融和资本市场支持,这本身也是资产管理、财富管理的重要方向。金融和资本市场需要给予科技创新企业更多的支持,包括提供风险投资、信用融资、较高估值的退出机制。过去对于互联网、生命科学、人工智能、新能源如此,未来对认知科技更是积极支持。

在新时代背景下,财富管理的意义必须不断被提升和超越。新实体经济是我们的未来,培育其壮大发展,不仅是改造提升传统部门,更要围绕分享经济、认知科技等打造发展“新引擎”,借助资本力量,培育出一批为社会创造财富、为国家创造税收、为人民提供就业机会、持续推动技术创新、为传统行业提供新出路的创新企业来。

(摘编自王广宇《没有实体经济就没有财富管理》,有删改)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.世界主要经济体都高度重视发展实体经济,因为实体经济是国民经济的命脉和基础。 |

| B.“脱实向虚”表现为注重财务指标,这忽略了企业或投资者应担的环境与社会责任。 |

| C.资产管理行业的投资原则是为实体经济服务,可以推动企业与经济社会可持续发展。 |

| D.从如何让农产品跟农业的工业化加工结合的角度来看,现代农业不属于新实体经济。 |

| A.“新实体经济”概念的提出,基于当前供给侧结构性改革的背景和互联网时代的特点。 |

| B.作者将“新实体经济”与传统实体经济进行比较,指出了后者是在前者基础上的递进。 |

| C.作者谈振兴实体经济时强调:要看实体经济是否具有潜力,要厘清并且扩展它的范畴。 |

| D.对于新实体经济,文章首先引入概念,接着进行深入分析,最后提出未来的发展方向。 |

| A.如果在投资市场重视长期的可持续发展,不追求短期利润,就能实现“脱虚向实”。 |

| B.传统实体经济在新时代背景下的改革发展方向是“新实体经济”,二者不是对立的。 |

| C.发展新实体经济,需要金融和资本市场支持,这是资产管理、财富管理的重要方向。 |

| D.没有实体经济也就没有财富管理,在新时代背景下,财富管理的意义要有提升超越。 |

风格乃文学之大体

郭宏安

《列子》中讲到,秦穆公要找一匹千里马,伯乐推荐的九方皋说马已找到,是一匹黄色的母马,而秦穆公看到的却是一匹黑色的公马,秦穆公不悦,伯乐则大喜,说,九方皋相马,“得其精而忘其粗,见其内而忘其外,见其所见,不见其所不见;视其所视,而遗其所不视”。事实证明,这匹马果然是匹千里马。

这个故事让我想到文学翻译和翻译批评,当我们对文学译本进行欣赏和评判时,难道不应该力争做一个九方皋那样的人吗?“得其精而忘其粗,见其内而忘其外”,所求者,此之谓也。

从事文学翻译以及翻译批评的人,能够从九方皋身上获得的启发是:判断译本的优劣,就要看它是否表现了原作的精气神,而不只是看译本的语句词汇是否与原作一一对应,是否严格正确、准确或精确。所谓原作的精气神乃是其“原有的风味”(钱锺书语),即风格。风格者何?岂非“绝尘弭迹”者乎!译作传达原作的风格做到铢两悉称,是不可能的,但是尽力传达,努力做到惟妙惟肖,则是可能的。这就要求译者准确地感觉、体会到原作的风格,并且能够用汉语加以正确表达。这是一个由感性到理性的过程,也是全面落实“信、达、雅”的结果。风格是贯穿原作的一股气势,或刚或柔,或动或静,或显或隐,精气神是也,例如夏多布里昂的华美,斯丹达尔的简枯,波德莱尔的阴冷,加缪的冷静……这股气势同样应该在译文中显现。至于细节上的瑕疵,在这种风格气势的统领下,是不难纠正的。

许多名著往往有几处瑕疵,不害其为名著,这是因为有风格的存在。唐韦庄说:“班、张、屈、宋,亦有芜辞,沈、谢、应、刘,犹多累句。”这是中国古人衡文评诗时的基本态度,也符合九方皋的相马经验,即采取了瑕不掩瑜的立场。还是清沈宗骞说得明白:“每见古人所作,细按其尺寸交搭处不无小误,而一毫无损于大体,可知意思笔墨已得,余便易易矣。亦有院体稿本,竟能无纤毫小病,而鉴赏家反不甚重,更知论画者首须大体。”

沈宗骞所说的鉴赏家正是我所说的文学翻译批评家,前者面对的是想象力对现实世界的加工和改造,而后者面对的是想象力和想象力的产品。如果让一位文学翻译批评家评论傅雷译的《高老头》,他是着眼于风格,还是细节?在人民文学出版社外国文学名著丛书版的《高老头》中,傅雷把“鸡”译成了“鸭”,只能说不留神犯了一个小错,无关宏旨。像这类小错可以纠正和避免,但并不影响《高老头》被看作是准确传达了原作风格的一部优秀译作,正如批评家李健吾所说:“巴尔扎克的庞大段落,在他是气魄,是气势,是酣畅……”傅雷译的《高老头》的风格,庶几近之。一位文学翻译批评家应该把注意力放在译品的风格上,要独具只眼,看出作品整体的美。

细节并非不可用,只是不可滥用。因为整体的美并不必然建立在细节的精确之上,有时候过于追逐细节的完美,以至于失去创造的活力,那就得不偿失了。法国19世纪的大批评家波德莱尔对整体与细节的关系有过十分精彩的论述,例如他毫不犹豫地赞同德拉克洛瓦“为整体而牺牲细节”,因为后者“唯恐因作业更清晰更好看而产生的疲劳减弱他的思想活力”。当然,细节的错误仍然是错误,当它危及整体的美的时候,就必须毫不留情地指出来。

(摘编自《人民日报》2018年11月30日24版)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.作品的风格,即是本文作者所强调的“得其精而忘其粗,见其内而忘其外”中的“精”与“内”。 |

| B.名家作品也有细节的不足,如夏多布里昂过于华美,斯丹达尔过于简枯,波德莱尔过于阴冷,加缪过于冷静。 |

| C.判断译本的优劣,要看译本的语句词汇是否忠实原作、是否准确,更要看它是否表现了原作的精气神。 |

| D.译者对原作风格把握不准,即使词句译得很精准,也不能说是全面落实了翻译工作的“信、达、雅”的要求。 |

| A.作者大量地使用举例论证和引用论证,体现出其丰厚的学养和开阔的眼界。 |

| B.作者在运用举例论证时注意了详略得当,既有多例的排比列举,也有对一例的深入分析。 |

| C.作者在论证评论诗文应采取瑕不掩瑜的立场后,接着论证文学翻译家也应如此。 |

| D.引用沈宗骞的话是为了论证文学翻译批评家应着眼于整体风格而不是细节。 |

| A.如果译者能够准确地感觉、体会原作的风格并且能用汉语准确表达,就一定能将原作风格传达得铢两悉称。 |

| B.诸多译作因为能将原作品具有的或刚或柔、或动或静、或显或隐的精气神表现出来,所以尽管细节上有些瑕疵,也是不用纠正的。 |

| C.译作整体之美不一定建立在细节的精确之上,所以,文学翻译批评家在批评时不必关注细节有无瑕疵。 |

| D.文学翻译批评家把注意力放在译品的“原有的风味”上,独具只眼,发现其整体之美,如果过于追求细节的完美,就有可能失去创造的活力。 |

借助于《百家讲坛》的神力,沉寂了很长时间的庄子也终于开始风光起来,他的人生哲学也变得流行起来。什么“逍遥游于物外”,什么“无为、无功、无名”,追求绝对的自由精神,等等。可是我们也不要忘记了,庄子也是中国犬儒主义的创始人,庄子的“自由精神”混合了犬儒精神而显得俗不可耐。

《庄子》的“自由精神”似乎早为大家公认,其高蹈超越、想象之奇绝,可谓前无古人后无去者。但我要补充的是:《庄子》中还有大量犬儒主义言论,体现了一种非常糟糕的鸵鸟智慧和乌龟哲学。庄子一方面大骂世俗,一方面又反复说要“不谴是非而与世俗处”,也就是说,不要去管什么是非,要无条件地和世俗世界好好相处;一方面大谈“不为物役”,但另一方面又告诫人们要“与物周游”、“与物为春”。庄子一方面是大胆想象,神游于九天之上,另一方面则奉行“识时务者为俊杰”的现实主义策略。庄子的想象更多地体现在玄空的神游上,在实际行为上却认同价值颠倒的现实世界。他的“游”也只是不触及现实的“神游”而已。其实这看似矛盾的两个方面的结合习是完整的庄子,它们共同组成了犬儒式的人生态度。

所谓“犬儒主义”,指的是个体与社会之间的一种畸形关系。犬儒主义诞生于公元前5世纪的希腊,它指一种对文化价值的对抗精神,一种深刻的怀疑,它认为世界是不值得严肃对待的,不妨游戏之。到了现代,犬儒主义的含义发生了一定的变化,但是其对于世界的不信任和拒绝的态度没有变,犬儒主义虽然对现实不满,但是又拒绝参与社会世界,或遁入孤独和内闭,或转向任诞的审炎主义,而其骨子里则是虚无主义。他们对于世界保持了清醒的距离意识,但是却不敢戈不愿与之正面对抗,而以一种嬉笑怒骂、冷嘲热讽的处理态度来曲折地表达自己的不满和妥协混合的矛盾立场。

犬儒主义不仅仅表现了现实的黑暗,或者现实世界中道德曲颠倒争价值的真空状态,更是人们对于这种颠倒和真空状态的麻木、接受乃至积极认同。犬儒主义者不再坚持起码的是非美丑观念,不但对现实T-抱希望,而且对未来也不抱希望。犬儒主义的核心是怀疑一切!不但怀疑现实:而且也怀疑改变现实的可能性。也就是说犬儒主义是一种深刻的虚无主义。这种虚无主义有可能表现为死气沉沉、一潭死水,也可能表现为装疯卖傻、装神秀鬼。犬儒主义常常出现在社会黑暗、绝望感弥漫的历吏时期。这个时候的突出特点是现实世界的无奈和想象世界的高蹈,两者相互强化。在这个意义上,大概庄子的确算得上是当今中国某些群体精神界的导师,它应和了当今中国一定程度土存在的社会冷漠,极少数人试图通过内心的所谓“宁静”拳掩盖现实生活中的元奈。

在目前中国的情况下,庄子人生哲学的流行所导致的只能是全社会的犬儒主义,它或许能够培育出一批不问世事的逍遥派,却永远不可能培养出积极参与的现代公民。这难道是我们需要的吗?

(陶东风《目前的中国不需要庄子精神》,有改动)

【小题1】下列关于“深刻的虚无主义”的说法,不符合文意的一项是( )

| A.“深刻的虚无主义”对待现实世界既强烈不满,又主动认同。 |

| B.“深刻的虚无主义”对现实不抱希望,且对未来也不抱希望。 |

| C.“深刻的虚无主义”既怀疑现实,也怀疑改变现实的可能性。 |

| D.“深刻的虚无主义”可能表现为死气沉沉或表现为装疯卖傻。 |

| A.全文的总体思路是先总后分再总,首段总领,末段总括,中间三段分述。 |

| B.第二段承接首段,解剖庄子的“自由精神”,指出其“犬儒主义”实质。 |

| C.第五段着重阐明庄子人生哲学的流行带来的严重后果,我们应该说“不”。 |

| D.三、四两段对“犬儒主义”作平行式分析,并与庄子的人生哲学联系起来。 |

| A.庄子的“自由精神”俗不可耐,部分内容有相互矛盾之处,体现了“鸵鸟智慧”。 |

| B.“犬儒主义”让中国人试图通过自己内心的“宁静”来掩盖现实生活中的无奈。 |

| C.“庄子精神”在当今中国一定范围内的走红与某些不良的社会现象有内在联系。 |

| D.“庄子精神”既强调人要背离世俗,又要不问现实是非,主张“识时务者为俊杰”。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网