商周时期数量巨大、内容丰富的青铜器铭文,体现了中华文明独特的书写文化。相比于其他文献,铭文能基本反映书写的原貌,因而对研究中国早期社会的历史、文化、思想等,有着重要的价值。

中国早期关于生命价值的体认,最有代表性的便是“三不朽”说。《左传·襄公二十四年》记载晋范宣子与鲁叔孙豹讨论何谓“死而不朽”。叔孙豹论述了“三不朽”的观念:“豹闻之:‘大上有立德,其次有立功,其次有立言。’虽久不废,此之谓不朽。”即当时人们认为要在有限的生命中追求德、功、言三者的树立与传承,这样才能实现人生的崇高价值。此种“生命价值观”后为儒家所继承并发扬,构成了中华文明的重要思想底色。当然,“三不朽”的价值观并非《左传》所创,它应来自更久远的传承,并有逐步演化的过程,这一点便可从铜器铭文的发展中找到线索。

最早的铜器铭文非常简单,有的仅由一个或数个名词组成,稍复杂的也仅是一个主谓句。商代晚期才有长篇铭文,其主要进步是能完整叙述一连串事件且有清晰的因果联系。这类铭文的书写重心是“功勋”与“赏赐”,它代表着主人最有价值的荣誉,因此他希望通过铜器精确地传达给祖先或后世。故而,此类铭文往往具备严密而完整的因果叙事。用铭文记录其所立的功劳和所受的封赏,不仅是其人生价值的展现,也是其家族政治地位的宣示和保障。由此亦可见,“三不朽”中“立功”的价值观,有着深刻的社会政治基础,也在铜器铭文中有充分的体现。

到了西周早期,出现了长达百字甚至数百字的篇章,不过大部分仍以纪功、纪赏为主。但与此同时,也有部分铭文出现了新变,比如开始大量使用“引文”。以西周早期《大盂鼎》为例,此铭除了开篇与结尾为常见内容外,正文以四个“王若曰”或“王曰”领起,详细记录了周王对器主的训话,其中既有对商周换代的经验总结,也有对周王及器主祖先功勋的称颂,还有对器主的夸赞、期许与封赏。西周铭文的这一变化,不由使人想到“三不朽”中的“立言”说。

铭文至西周中晚期达到鼎盛,出现了如《史墙盘》《毛公鼎》这样登峰造极的名篇。此时的铭文中出现了较多对祖先美德与自身品行的歌颂,最有代表性的即为《史墙盘》。该铭文采用双线叙事,先铺写文王以来七代周王的崇高美德和伟大功勋,接着又顺次叙述器主家族历代祖先的各类美德,最后归结到器主自身,强调其孝友、勤勉的品性,可以看出它自始至终都以“德”作为核心。铭文的此种变化,应与当时社会对“德”的强调有关。总之,西周中期铭文开始强调与后世相似的“德”,其中既包括对君王之德、祖先之德的颂美,也有对器主自身之德的显扬,可见“立德”的价值观于此时已基本形成。

综上,从青铜器铭文不同阶段的发展可见古人多样的生命价值观。这些观念在历史进程中逐渐演化、积淀,最终形成了“三不朽”说。这是中国早期对生命“超越价值”的深刻体认,也是一种崇高的精神追求。除此之外,铜器铭文中也有大量祈祷长寿、安康以及享乐的话语,这说明古人对生命自身的现实价值也并不忽视。正是丰富的生命价值观,造就了中国早期文化多彩的面貌,也奠定了此后中国人基本的人生价值取向。

(摘编自姚苏杰《从青铜器铭文的发展看中国早期的生命价值观》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.青铜器铭文能反映中国早期社会的历史、文化、思想等,比其他文献资料更有研究价值。 |

| B.《左传》中关于“三不朽”价值观的记载,表明这一思想已影响到当时人们的价值判断。 |

| C.《史墙盘》采用双线叙事,并以“德”作为核心,又同时兼具“立功”和“立言”的价值。 |

| D.“立德”“立功”和“立言”的价值观是伴随着青铜器铭文的不断发展而依次得到体现的。 |

| A.文中引入《左传》中叔孙豹对“三不朽”观念的阐述,并指出“三不朽”观念与青铜器铭文的关联,为全文议论张本。 |

| B.文中以《大盂鼎》为例,论证了铭文除记载“立功”之外,开始记录人物的言论,体现了“三不朽”价值观中的“立言”说。 |

| C.本文主体部分以时间为序展开论述,介绍了青铜器铭文从商代晚期到西周中晚期由萌芽到鼎盛的过程,体现了多样的生命价值观。 |

| D.本文采用了总分总的结构模式,层次清晰,论据翔实充分,展现了青铜器铭文中中国早期生命价值观的流变。 |

| A.“三不朽”说代表着中国早期人们关于生命价值的体认,即对德,功、言三者的追求,后经儒家继承,发扬而成为中华文明的重要思想底色。 |

| B.商代晚期的纪功铭文,多通过严密而完整的因果叙事来记叙主人的“功勋”与“赏赐”,希望传达给祖先或后世,也宣示其家族政治地位。 |

| C.西周中期铭文主要强调君王之德,祖先之德或自身之德,这种“立德”的价值观的出现使青铜器铭文达到了鼎盛。 |

| D.青铜器铭文体现早期人们崇高的精神追求,也未忽视祈祷长寿,安康等生命自身的现实价值,丰富的生命价值观奠定了中国人基本的人生价值取向。 |

阅读下面的文字,完成下面小题。

在人类历史上,大概没有哪个地域、哪个族群的人,比生活在华夏大地上的人们更喜欢筑城了。“无邑不城”,只要是人扎堆的地方就得围起来。学术界也一般把“无邑不城”作为中国古代都城的一个显著特色来加以强调:“城墙是构成都城的基本要素,没有‘城墙’的都城实际上是不存在的。”但如果我们说,从二里头文化诞生到汉代,在这两千余年的绝大部分时间里,都城(都邑)是没有城墙的,甚至可以说是不设防的,你相信吗?“大都无城”,就是我们对汉代及其以前中国古代都城形态的概括。

要讲清这个问题,就要先了解城市这个概念。城市是一种区别于乡村的聚落形态,出现于人类社会发展的高级阶段。是国家与前国家社会的关键区分点。古代城市往往是区域或社会组织的中心,作为国家权力中心的都城就是这类城市的重中之重。可见城市的本质特征中并不包含城墙,有没有城墙是从空间布局、从有无防御设施角度来说的,并不是所有的城市都有城墙。考古学所观察到的现象是,在中国城市发展的早期阶段,并非所有的城市都有防御设施(城墙),“大都无城”概念的提出,正是出于这样的观察。

我们试着勾画出中国古都的一个框架。都邑几乎是伴随着国家出现的,是国家的权力中心。来自最早的国家都邑二里头至曾魏邺城前近2000年的时间里,都城空间构造的主流,是都邑不设防,有宫城而无外城墙,这种现象在二里头、殷墟、周原、丰镐、洛邑、秦咸阳、西汉长安和东汉洛阳等一系到都邑中有清晰的显现。这与国家强盛的国势、军事和外交优势、作为“移民城市”的居民成分复杂化、对都城所处自然条件的充分利用等,都有一定的关联。在这一早期中国都邑布局的观察中,最令人瞩目的是二里头时代的到来,这是“大都无城”传统的肇始。二里头遗址是迄今可以确认的中国最早的具有明确规划的都邑,中间的宫城是一个方方正正的形状,特别像现在的紫禁城,其布局开中国古代都城规划制度的先河。如果将二里头时代的聚落形态与该地更早的龙山时代做比较,最大的变化是中心聚落面积的大幅度提升,由龙山时代的十余万至数十余万平方米,扩大至300万平方米。但在逾半世纪的田野工作中,我们却一直没有发现圈围起整个二里头都邑聚落的防御设施,仅知在边缘地带分布着不相连属的沟状遗迹,应具有区划的作用。由此可以推知,进入二里头时代,聚落内部社会层级间的区隔得到强化,而与此同时,对外防御设施则相对弱化。究其原因,不能不考虑到都邑内的居民。二里头可能是最早集聚了周边人口的中心城市,其人口由众多小规模的、彼此不相关联的血亲集团所组成,这种特征又与其后的殷墟和西周时代的都邑颇为相近。可以说,“大都无城”是最早的“中国”初兴的一个重要的标志。

“大都无城”的一个例外是战国时期。春秋时,大部分城市依然是没有城墙的。如晋都新田就没有外城墙,而东周王城的战国城墙的两侧都发现了春秋大墓和车马坑,说明春秋时东周王城也根本没有城墙,到了战国时期才出现了城围,也就是有了防御设施。这种特点在战国时代韩都新郑体现得更为明显。韩人放弃了难以防守的双洎河南区域,而以双洎河与黄水河的宽深河谷为天然屏障,沿双洎河北岸另筑了一道城墙;同时加宽、加高了新郑的北、东城墙,沿城墙内侧修筑道路,形成“环涂”。如此种种,都凸显了强烈的军事防御色彩。可以看出,到了战国时期,都城普遍修筑城墙,是社会矛盾尖锐、列国对峙兼并这一特定历史时期的产物。战国的这种情况并不属于一脉相承的中国古代都城史上一个承前启后的环节。在将近2000年的时间里,只有几百年的时间是有城墙的,这以后很快又回到了“大都无城”的状态。

再看看秦国的都城咸阳,我们发掘了这么多年,根本没有找到城墙的痕迹,越来越多的学者认为它不可能有城墙了。文献记载曾经两次有狼群进入秦咸阳城里,狼群如果能进去,恐怕没有严丝合缝的城墙防守。咸阳北坂上有非常大的宫区,仿照六国宫殿的大型建筑在考古学上都被证实了,但就是没有大城圈。依战国时秦国和秦始皇那种气魄,一直是向外扩张的,所以根本没有筑城的必要。连阿房宫一带都是整个都邑的一部分,法天、象地、象北斗,如此巍巍大气,还需要用土围子围起来?再往后看看汉长安城。我们所发现的汉长安城城圈只是内城,因为城外还有大量的手工业和商业遗迹,构成首都圈的概念,有帝国之都的气势。可见,越是国力强盛,就越有这样的文化自信。《左传》中说:“古者,天子守在四夷……民无内忧,而又无外惧,国焉用城?”国力强盛,又何必要城呢?这和我们现在说人民子弟兵是钢铁长城是一个道理。

如今,北京城成了一个新的“大都无城”,上海也从清代的小城圈到现在变成了完全的“大都无城”——国际化大都城。从这个意义上讲,城墙的或有或无伴随着整个城市演变的过程,“大都无城”是其中一个波澜壮阔的重要组成部分。

《摘编自许宏《大都无城——中国古都的动态解读》)

【小题1】下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.“无邑不城”是人们对中国古代都城的既有印象,但这个看法和考古学观察到的现象相悖,中国汉代以前的都城是没有城墙的。 |

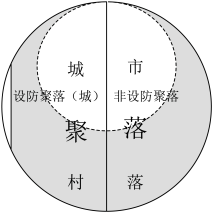

| B.聚落这个概念,涵盖了城市和村落,聚落形态既可以按照发展阶段的不同进行划分,也可以按照防御设施的有无进行划分。 |

| C.战国时期的韩都新郑以宽深的河谷为天然屏障,修筑了城墙和城防道路,以加强军事防御,体现了战国对峙的时代特点。 |

| D.研究中国古代都城城墙的历史变迁,对我们观察北京、上海这样的现代社会国际大都市的城市形态具有积极意义。 |

| A.在广州市,“小北”等和城墙相关的名称,随着城墙拆除已成为路名。这可能与城墙限制城市经济发展,及防御需求弱化有关。 |

| B.从《过秦论》中的“践华为城,因河为池”可以推知,国家防御可以充分利用自然条件,这和本文的相关观点一致。 |

| C.秦咸阳城和汉长安城遗址至今都没有发现城墙,除了现有考古资料,《左传》中的相关记载也提供了文献证据。 |

| D.人们普遍认为都城都应该有城墙,这个误解可能与先前考古工作中未能发现更多证据有关,也可能与对城市本质理解不当有关。 |

| 朝代 | 典型都城遗址 | 有无城墙 | 都城存废时间 |

| 夏 / 商 ? | 偃师二里头 | 无 | 1700~1500BC |

| 商 | 殷墟 | 无 | 1350~1000BC |

| 西周 | 丰镐、岐邑 | 无 | 1000~771BC |

| 春秋 | 周王城、晋新田、楚郢都 | 无 | 770~403BC |

| 战国 | 周王城、齐都、韩都、赵都、楚那郢都、燕下都 | 有 | 403~221BC |

| 战国-秦 | 咸阳 | 无 | 350~207BC |

| 西汉-新莽 | 长安 | 无 | 202BC~23AD |

| 东汉 | 洛阳 | 无 | 25~190AD |

| A.西周的丰镐、岐邑存在时间长于韩都新郑,可见城市存亡并不取决于城墙的有无。 |

| B.周王城、楚郢都的城墙从无到有,反映了它们在聚落形态上从低级到高级的跃迁。 |

| C.同处战国,齐、赵等都城有城墙,咸阳则没有,这种差异主要因为地理环境不同。 |

| D.除战国以外,其他朝代的都城遗址都没有发现城墙,说明它们基本没有防御需求。 |

【小题5】书名中的“动态解读”指的是在观察都城形态变化的基础上进行分析,请结合二里头和东周王城的例子加以说明。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

农耕词汇是一类独特的语言资源,与农具、环境和农业耕作方式等农业生产生活直接相关。现代工业社会飞速发展的科学技术,使农业生产方式发生了翻天覆地的变化。值得注意的是,在当今社会语境下,农耕词汇并未完全消亡,甚至在一定程度上迸发出新的活力。一方面,播种、栽培、嫁接、灌溉、施肥、耕耘等常用农耕词汇,在使用与传播的过程中纷纷发生语义泛化现象,融入了汉语的基本思维习惯,成为日常语言的一部分。另一方面,部分农耕词汇不仅自然融入大众话语之中,还现身于新闻话语、学术话语等专业话语中,并在与这些专业话语的良性互动中显示出无可比拟的表达优势。

一、一类农耕词汇与农事生产活动有关,如耕、割、播、藏、锄等。“耕”指用犁翻松填土以备播种。“深耕”是土壤耕作的最基本措施,播种、插秧等农事活动之前必先犁田,上翻深层土壤,下盖浅层土壤,耙地等耕作劳动必须以深耕为基础。中国自古就有“深耕浅种”“深耕细作”等表达。在当今社会生活中,“深耕”一词的使用愈加广泛,与其相关的新闻话语表达越来越常见,如“深耕国内市场”“深耕本土文化”“深耕数十载”等。

另一类农耕词汇与耕地类的农业生产工具有关,如耙、犁、磨等。“耙”原为名词,指由竹、木质长柄及铁、竹或木制梳齿耙头构成的用于平地、接草、搜剔土块、摊翻物料、聚拢谷物等活动的手工农具,后引申为动词,指用耙子平整土地,或聚拢、摊开谷物和柴草等。“耙梳”一词在“耙”的基础上构成,字面上表达了使用耙子这种农具进行平土、掉谷等特定农业生产活动,实指整理、梳理。当前学术话语中,“耙梳史料”“耙梳文献”“耙梳历史”等表达出现的频率逐步升高。

上述语言现象与农耕词汇在形成、发展和使用过程中呈现的特征密切相关。农耕词汇的形成与发展充分体现了语言的体认性。语言学家王寅在其语言学理论“体认语言学”中,主张语言来自对现实世界的“体”(互动体验)和“认”(认知加工),强调“体验”,凸显身体与世界的互动关系。中国人在“体认”实践中认知世界,创造并使用语言,形成了独特的文化图景。这在中国传统农耕社会生活中体现得尤为明显。

一方面,身体与客观世界的互动体验,促进了语言和文化的产生与发展。“深耕”“耙梳”等源自农耕生产的词汇,生动勾勒出中国广大劳动人民直接参与农业生产的热闹场面,鲜活再现了忙碌的农耕劳动场景:人们充分调动身体资源,手脚协同配合,熟练地使用农业工具平整土地、翻松土壤。与此同时,长期的农耕生产活动使人们建立起对以土地为代表的大自然的深厚感情,孕育出独特的中华农耕文化——人与自然和谐共生的“天人合一”思想及人类能够抗衡大自然的“人定胜天”观念。

另一方面,语言与文化对各种身体经验作出忠实记录,并在身体与世界的互动体验中不断丰富完善,也反过来对身体施加重要影响。“寒耕暑耘”“精耕细作”等根植于农业生产的农耕语言,切实指导着人与自然打交道的农耕生产实践,引领人们在掌握时节交替变化和万物生长规律的基础上养育万物。“天人合一”“人定胜天”等以语言形式流传下来的文化观念,将天、地、人和谐统一起来,成为农业实践的参照系。这些语言文化观念深刻影响着以身体为中介的农事活动。它们不仅间接调节身体的物理性机能,还通过不断重构人们对身体与世界的认知,调节身体的社会性机能,让人们在此基础上进一步改造世界、使用语言和创造文化。

农耕词汇在形成和发展过程中呈现的体认性,赋予此类表达强大的情境性、瞬时性与生动性,展现出优秀的语言表现力。

(摘编自胡雯《农耕词汇在当代语境焕发生机》)

材料二:

语言发展究其根本有三个方面的推动力:一是体认对象的发展变化,二是认知主体认知能力的提升,三是前两方面之间的互动对语言表达的需求。

体认对象不是静态不变的,而是随时空发生动态的同质或异质的改变。体认对象处于同质时,物理属性如形状、颜色、大小等可能会发生变化。例如地理环境的变化使“橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”,于是对同一事物体验的深度得以增加。异质的改变涉及物质世界中新旧事物的更替,同样为主体提供了丰富的体验场景。譬如电脑和网络的发明使体认对象拓展到虚拟世界,拓宽了体验的广度。另外,身体不仅处于物质世界中,也存在于社会世界里,语言的发展与作为体认对象的社会密切相关。社会制度更替、全球化进程等社会因素也会丰富人们的体验,并产生以社会世界为依托的复杂概念。

认知能力的提升使认知主体对于物质世界和社会世界所获经验的心理投射能力增强,对语言发展产生重要的影响。除了受益于丰富的体验,主体的认知能力还受到生理条件的制约,且与物质世界中体认工具的优化相辅相成。譬如,原始人类所获的感觉信息仅停留在物质世界中肉眼可见的表层,感知还受限于躯体的空间移动。但现代人发明的显微镜和望远镜拓宽了自身原有的视觉范围,虚拟现实技术使主体对事物的识解也不再局限于当前所处的空间位置。这些体认工具辅助主体扩展对体认对象的体验和认知边界。

体认对象和认知主体的发展拓宽,加深了两者之间的互动,新生概念不断涌现,语言表达的需求不断增加,由此促进了语言的发展。语言的发展既依赖于物质世界、社会世界和心理世界体验的丰富化,也受制于主体躯体和认知能力的改变,更受二者互动的影响。反过来,语言作为思维和知识的载体,为人类的进化创造条件,最后不仅扩大了客体的体验范围,而且帮助主体突破躯体体验和认知的极限,为语言系统自身的发展提供了源源不断的动力。

(摘编自林正军张存《体认语言观阐发》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,| A.农耕词汇在使用与传播的过程中会衍生出丰富的含义,这正是词语生命力的彰显。 |

| B.“耙梳”语义从“用耙子平土”到“整理、梳理”的泛化充分体现了语言的体认性。 |

| C.物质世界和社会世界作为体认对象,会随时空发生动态的同质或异质的改变。 |

| D.人们认知能力的高低主要受生理条件和物质世界中体认工具的优化与否等因素的影响。 |

| A.播种、栽培等词汇语义泛化,或为日常用语,或为专业话语,这表明农耕词汇在不同领域有着无可比拟的表达优势。 |

| B.由农耕词汇的变迁类推,当生产方式发生变化,无论在工业社会还是农业社会,相应的语言词汇都会发生变化。 |

| C.“深耕”“耙梳”等词使用频率升高,显示出强劲的生命力,可见使用频率是衡量农耕词汇活性的重要指标之一。 |

| D.从“体认”的角度看,“深耕”一词既是对人与土地互动体验过程的记录,也是经验智慧的总结,体现人们对世界的认知。 |

| A.“挂科”指考试不及格,多被学生使用。“挂”意为“悬”,“挂科”除了表达简洁、形象、还多了几分委婉含蓄和诙谐,易被人接受。 |

| B.“淘汰”,原指挑选种子时用水淘洗、冲去杂质,留下适宜的种子。后通过隐喻衍生出新的语义“甄别裁汰”等,本义不再使用。 |

| C.“秒杀”一词随着互联网的发展而产生,它源于网络游戏,指在极短的时间内就完成或结束,由此衍生“秒+V”构词词模,如秒删、秒赞等。 |

| D.“囧”字本义指“光明”,因为该字楷书外观貌似失意的表情,被青少年群体率先使用来表达“苦闷、无奈、尴尬”等消极情绪,进而得以普及。 |

春秋笔法,也叫“春秋书法”或“微言大义”,是我国古代一种历史叙述方式和技巧。即按照一定的义例,通过选择特定称谓或在叙述时使用某些字眼,是非分明而又简约、含蓄的表明对历史人物与事件的道德评判,以达到征实和劝惩的目的。它以合乎礼法作为标准,既包括不隐晦事实真相,居事“直书”的一面,也包括“为尊者讳,为贤者讳,为亲者讳”的“曲笔”的一面。

春秋笔法作为中国历史叙述的一个传统,来源于据传为孔子所编纂的《春秋》。左丘明把它概括为“微而显,智而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善”,意思是,《春秋》的记述,用词细密而意思显明,文字简约而含蓄深远,婉转而顺理成章,穷尽而无所歪曲,警诫邪恶而褒奖善良。《汉书·艺文志》记载“左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》”。《尚书》是我国最早的历史文集,《春秋》则开启了私人著史的先例。它从当时的伦理道德出发,以定名分、明等级作为评判人物和事件的标准,“褒贬劝惩,各有义例”,有时一字暗含褒贬,由此形成了所谓“春秋笔法”“微言大义”。《左传》,继承和发扬了这一精神,在叙事中敢于直言不讳,往往以“礼也”“非礼也”来评判人物或其行为,表现了鲜明的政治与道德倾向。它的观念较接近于儒家,强调等级秩序与宗法伦理,重视长幼尊卑之别,同时也表现出“民本”思想。书中不少地方揭示了权势者暴虐淫侈的行为,表彰了许多忠于职守、正直和具有远见的政治家,反映出儒家的政治理想。

《春秋》中对“郑伯克段于鄢”一事的记载,集中体现了“春秋笔法”的特点。对此《左传》解释:“书曰:‘郑伯克段于鄢’。‘段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志,不言出奔,难之也。’”意思是说,由于段未遵守做弟弟的本分,所以就没有用“弟”这一称谓。而由于他们像两国君主一样交战,所以郑伯对段的胜利也就称之为“克”。称“郑伯”,不称“庄公”,则是讥刺他没有尽到教育兄弟之职责。同时除掉共叔段是郑伯的本意,共叔段也是被赶走的,不是主动出奔的,所以也不言其“奔”,同样有责难庄公的意思。由此可见《春秋》用笔之精细,而《左传》也继承了这一叙事的特点。在礼崩乐坏的春秋时期,权臣往往掌握着生杀予夺的大权,以礼义为标准的历史叙述笔法,已失去了它的威严。坚持这一原则,有时可能招来杀身之祸。齐国太史就曾因直书权臣崔杼的“弑君”之罪,兄弟三人接连被杀。董狐冒着风险写下“赵盾弑其君”,因此孔子称赞他,后人推崇他,正是表彰其坚持原则的刚直精神。这种精神为后世正直史官所继承,成为我国古代最崇高的史德传统。

唐代史学家刘知几在其史学评论著作《史通》中,对中国史学“奋笔直书,彰善贬恶”的优良传统做了深入的论述,在他看来,“直书”就是要善恶必书,不虚美,也不隐恶。他称赞了历史上那些“仗义直书,不避强御”“肆情奋笔,无所阿容”的史家,认为正是他们敢于“记功司过,彰善瘅恶”的精神,体现了历史的公正无私。

(选编自人教版高中语文选修教材《中国文化经典研谈·教师用书》有删改)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.春秋笔法,是古代对历史人物或事件进行道德评判的一种历史叙述方式和技巧。 |

| B.春秋笔法,简言之,是指史官“一字寓褒贬”的“秉笔直书”记史方式、手法。 |

| C.作为中国历史叙述的一个传统,“春秋笔法”记史是非分明而又简约、含蓄。 |

| D.春秋笔法因源于史著《春秋》而得名,其叙事直言不讳精神为《左传》所继承。 |

| A.文章以史料为据,旁征博引,阐明作为中国历史叙事传统的春秋笔法的来源与传承,并用引证法指出直书精神,体现了历史的公正无私。 |

| B.文章第二段引述《汉书·艺文志》记载,说明了《尚书》与《春秋》的区别,突出了《春秋》很早就形成了“一字暗含褒贬”的特征。 |

| C.文章第三段举例论证,通过《左传》对“郑伯克段于鄢”一事的解释,主要阐明了春秋笔法以“礼也”“非礼也”为标准的叙事特征。 |

| D.文章摆事实讲道理,综合运用多种论证方法,除举例论证,引用论证外,还使用了对比论证等方法,使者对春秋笔法的内涵更易理解。 |

| A.春秋笔法作为中国古代记史的一种叙事叙述传统,既体现了中国历史叙事的标准,也体现了中国历史叙事的含蓄、精细特征。 |

| B.坚持以礼义为标准的历史叙述笔法所彰显出的可贵精神,正是从中国古代到今天最为推崇的史德传统。 |

| C.齐国太史因直书权臣之恶,招来杀身之祸且祸及三兄弟,从董狐被赞中就知道,孔子并不赞同其做法。 |

| D.在史学家刘知几看来,“不虚美,也不隐恶”的“直书”,敢于“记功司过,彰善瘅恶”的精神,体现了历史的公正无私。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网