材料一:

自2003年评选2002年度《感动中国》十大人物至今,《感动中国》年度人物评选已经连续举办了20届,一个个典型人物及其典型事迹构成了国人的感动支点,在电视领域和社会领域都留下了浓墨重彩的一笔。

《感动中国》以年度社会记忆为底稿,发端于传统主流媒介,被认为是“中国最具网络影响力的十大电视事件”。特别是大量受众分流到音视频网站、贴吧论坛、“双微一抖”等新媒体平台以来,历年评选出的获奖者都会引起关注和热议。由央视新闻发起的“感动中国”话题,阅读量超过10亿,讨论量达到60多万。

媒介本身是一个冰冷的传播工具,但由于情感的加持让人物焕发人性的光彩,带来蓬勃的生命力与强大的感染力。无论是通过电视还是新媒体平台,《感动中国》不仅提供了仪式化的情感表达路径,也使得情感的回报成为可能。

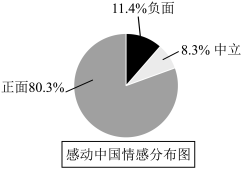

大数据监测软件得出的结果印证了这一点。《感动中国》的正能量故事和获奖者身上所体现出来的核心价值观吸引并打动了广大受众,正面情感占据80.3%。

对于传播主体而言,关注典型人物往往是从理念开始的,对其赋形后寻找合适的载体,予以突出展示。而对于受众而言,最先接触到的是具象的展示,从人物事迹到情感体会、精神领悟,直至把握传播者的意图。在主流媒体主动进行议题设置的推动下,《感动中国》形成了一股强烈的情感冲击波,最终取得了良好的传播效果。

(摘自《蚁坊软件·舆情报告》)

材料二:

报道典型人物是我们党新闻工作的优良传统,在我国新闻事业中具有突出地位。党的十八大以来,主流媒体相继推出了一系列时代典型——“感动中国十大人物”“时代楷模”等,在他们身上展现了很多平凡人物“不平凡”的闪光点,为时代精神注入新的内涵。相对于传统的典型人物报道,十八大以来的主流媒体典型人物报道出现了多维度的创新。

人物内涵主导性与开放性统一。人物自身、人物社会实践及人物所处的社会环境复杂多元,典型人物价值内涵也有丰富的解读与阐释方式。因此,典型人物报道既要坚持挖掘人物价值的先进性,提炼人物内涵中的时代主流精神和主导价值框架;又要让人物价值内涵有一定的开放性,敞开讨论的空间,激发受众参与人物形象建构、意义解读与情感共鸣。2019年4月8日新华社刊播的报道《英雄无言——95岁老党员张富清的本色人生》,将主人公的精神内涵提炼为“本色人生”。无言的“本色”,成为“不忘初心”党员形象的光辉写照;同时,“本色”人生的意涵丰富,也为广大读者从自身角度去解读人物内涵留下充足空间。

人物价值的内涵,往往通过人物品质揭示与性格塑造有机结合来体现。品质是人物形象的骨架,展示人物思想意义、精神境界。但是如果只注重品质,忽略人物独特性格的挖掘.人物形象就容易流于呆板、平面,不够丰实、立体,甚至变成观念和思想的单调图解。因此,再现富有意味、展示人物性格面貌的个性化事实,充实人物的血肉,有助于丰富人物内涵。

政治话语与相关话语恰当结合,形成合力。政治话语资源是主流媒体典型人物报道核心话语资源,但过度政治化,会带来宣传灌输意味浓厚、人物形象人为拔高等弊端。政治话语资源只是画龙点睛式地展示人物的精神和价值内涵,从政治高度对报道主题进行引导和启发,达成政治话语“量少质高”的效果。应适度吸收日常生活话语、相关领域专业话语、传统文化话语、大众文化话语等各类资源,让各类丰富的话语相互对话,形成合力;展现社会实践的复杂性,塑造可信的人物形象。天津津云客户端推出的专题报道《“无胆英雄”张伯礼》,以张伯礼的“身边人”作为消息来源,从不同话语体系,包括医疗专业话语、中医的传统话语、政治话语、日常生活话语等入手,塑造了主人公的立体形象。

注意严谨事实与深刻情感的均衡互补。采用诗性与激情的叙述风格,试图以语言的力量拉满情感的报道方式,在过去的典型人物报道中曾经盛行一时,至今余绪犹在。此类报道方式的问题在于事实不够严谨客观,情感缺乏可靠的事实逻辑,流于肤浅和浮夸。2020年4月12日,北京电视台播出的纪录片《生命缘·永生》,实现了严谨客观的事实与沉静深刻的情感有机结合与动态互补,成为典型人物报道话语创新的样本。

以严谨的事实与客观的叙述凸显情感力量。纪录片《生命缘·永生》节目组通过长时间的跟拍,收集丰盈的事实,并从事实中按照合理逻辑挖掘富有意味的人物故事。面对经历生死难关考验的人性故事,该片没有落入“煽情”和“矫情”窠臼,而是实施了基于客观框架的间接、克制与受限的情感表达实践,达成了“自然化”的情感动员效果。片子不用镜头和旁白渲染情感,而是冷静、理性地讲述事实,依赖事实本身所蕴含的情感内核来感动人。用精心挖掘的患者个体故事,激发情感和主题上的共鸣,收到了良好传播效果。

(选自刘年辉《新语境中先进人物报道的话语创新》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.《感动中国》年度人物评选活动坚持时间长,在电视和社会领域都产生了深远影响。 |

| B.由“感动中国”话题的阅读量、讨论量之巨,就能知道获奖者都会引起关注和热议。 |

| C.对于典型人物的关注,传播主体的用意与受众不同,因而两者的切入角度也有所不同。 |

| D.传统的典型人物报道只注重平凡人物“不平凡”之处,不注重时代精神内涵的注入。 |

| A.《感动中国》已举办20届而长盛不衰,就在于电视媒体提供了仪式化的情感表达路径,也使得情感的回报成为可能。 |

| B.在人物报道出现的多维度的创新中,“人物内涵主导性与开放性统一”是最为重要的,因为内容决定形式。 |

| C.典型人物价值的内涵包括了人物品质和人物性格,体现时往往需要把人物品质的揭示与性格塑造有机结合起来。 |

| D.《生命缘·永生》能成为话语创新的样本,在于在报道方式上注意了严谨事实与深刻情感的均衡互补。 |

| A.《“凡人”李保国》通过诸多个性化事实,展现李保国朴素、率真、“杠劲儿”、“冲”的性格特征,塑造了兼具深度、厚度和个性的时代先锋形象。 |

| B.专题报道《生死金银潭》,用白描的手法,展示武汉金银潭医院抗击新冠肺炎疫情最前线的日常和生死瞬间,表现了普通医护人员的艰辛与温情。 |

| C.专题报道《时代楷模——李桓英》聚焦于她对科学真理的不懈追求,结尾处说,在她看来,入党和科研都是追求真理,2016年她以95岁高龄加入中国共产党。 |

| D.媒体报道喀什75岁老人潘玉莲时,结合她25年的无偿辅导,挖掘出她身上人性的温情元素,用带情感带温度的表达,给受众传递了典型人物的真善美。 |

【小题5】报道典型人物时,如何才能做到让人“感动”?结合两则材料进行概述。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

党的十八大以来,习近平总书记围绕马克思主义中国化发表了一系列重要论述,其中的新观点新概括新表述,进一步拓展了马克思主义中国化的研究视野,丰富了马克思主义中国化的研究内涵。

2021年2月20日,习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话中深刻指出,“我们党的历史就是一部不断推进马克思主义中国化的历史,就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。”百年来,我们党不断推进马克思主义中国化,创立了毛泽东思想、邓小平理论,形成了“三个代表”重要思想、科学发展观,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果,是马克思主义中国化新的飞跃。

习近平总书记指出:“在近代中国最危急的时刻,中国共产党人找到了马克思列宁主义,并坚持把马克思列宁主义同中国实际相结合,用马克思主义真理的力量激活了中华民族历经几千年创造的伟大文明,使中华文明再次迸发出强大精神力量。”马克思主义与中华文明是相融相通的,儒家讲的“行”“躬行”与马克思主义的实践学说之间,传统文化论述的“天下兴亡,匹夫有责”与马克思主义强调的改造世界之间,中国哲学讲的相辅相成、相反相成、物极必反与马克思主义的辩证法之间,都有某种契合和相通之处。中国传统文化和哲学思想中所蕴含的唯物主义和辩证法,是马克思主义在中国传播与发展,并为人们选择和接受的思想文化基础,也是马克思主义中国化的文化基因。中华优秀传统文化是马克思主义中国化的文化土壤,使马克思主义具有民族性、本土性。马克思主义的传入和中国化,为中国传统文化注入新的生机和活力,使中华优秀传统文化具有现代性、世界性。两者的结合,激活了中华文明,发展了当代中国马克思主义,创造了中国特色社会主义的伟大奇迹。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话,在阐述推进马克思主义中国化时,把中华优秀传统文化与中国具体实际并提,进而提出了同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的马克思主义中国化“两个结合”重大论断。“两个结合”进一步凸显了马克思主义基本原理与中华优秀传统文化关系的重要性,是我们党关于马克思主义中国化思想认识和理论建构的一次升华。马克思主义中国化的“两个结合”,表明马克思主义中国化有两个维度:一是实践维度,一是文化维度。

(摘编自郭建宁《深刻理解马克思主义中国化新的飞跃》)

材料二:

从实践维度看,马克思主义中国化是马克思主义基本原理与中国具体实际的有机结合。

新民主主义革命和社会主义革命时期,以毛泽东同志为代表的中国共产党人,领导中国人民,建立起了中华人民共和国和社会主义基本制度,形成了马克思主义中国化的最早成果——毛泽东思想。这一重要思想回答了什么是民主革命和新民主革命、怎样实现这样的革命,以及什么是社会主义、怎样实现社会主义等重大时代课题,引领中国实现了从“东亚病夫”到站起来的伟大飞跃。

改革开放是我们党的一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒孕育了从理论到实践的伟大创造,形成了马克思主义中国化的又一重要理论成果——中国特色社会主义理论体系,进一步回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”“建设一个什么样的党、怎样建设党”“如何发展、怎样发展,以及如何实现人与自然和谐、实现可持续发展”的时代课题,丰富和发展了马克思主义。实践证明,我们党坚持一切从实际出发,坚持具体问题具体分析,领导人民充分发挥马克思主义对中国社会实践的指导作用,积极开展社会主义现代化建设伟大实践,不断深化和发展马克思主义中国化,不仅推动了中国经济社会的快速发展,而且展现了马克思主义与中国具体实际相结合的强大威力,引领中国实现了从站起来到富起来的伟大飞跃。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,用全新视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想,党和国家事业取得全方位、开创性历史成就,发生深层次、根本性历史变革,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。这一重要思想标志着马克思主义中国化又向前迈出了一大步,极大推进了马克思主义中国化的广度和深度,开辟了当代中国马克思主义、21世纪马克思主义新境界,引领中国迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。中国的实践拓展了发展中国家走向现代化的途径,为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为加强和改善全球治理、共创人类美好未来贡献了中国智慧、提出了中国方案。

(摘编自李殿祥《从三个维度看马克思主义中国化》)

【小题1】下列对人类命运共同体理念的理解和分析,不正确的一项是( )| A.习近平创造性提出中国共产党的历史就是“马克思主义中国化的历史”等重要论述,有着重要的指导意义和研究价值。 |

| B.马克思主义中国化“两个结合”是党关于马克思主义中国化思想认识和理论建构的升华,表明有实践维度和文化维度。 |

| C.毛泽东思想解决了什么是社会主义、怎样实现社会主义,以及建设一个什么样的党、怎样建设党等重大时代课题。 |

| D.习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义,是马克思主义中国化新的飞跃。 |

| A.马克思主义中国化要把握实践和文化两个维度,揭示其实践意义,阐释其文化意涵。 |

| B.中国经济的快速发展孕育出中国特色社会主义理论体系这一马克思主义中国化理论。 |

| C.从理论维度看,马克思主义中国化是推动中国革命建设、改革发展的强大思想武器。 |

| D.中国走向现代化的途径为加强和改善全球治理、共创人类美好未来提出了中国方案。 |

| A.走农村包围城市、武装夺取政权的道路 |

| B.实行家庭联产承包责任制 |

| C.建立社会主义市场经济体制 |

| D.坚持国际关系中和平共处五项原则 |

【小题5】请结合材料,简要概括马克思主义中国化的历程。

材料一:

一切艺术的问题都是韵律问题。要弄懂中国的艺术,我们必须从中国人的韵律和艺术灵感的来源谈起。这种对韵律理想的崇拜首先是在中国书法艺术中发展起来的。学习书法艺术,实则学习形式与韵律的理论,由此可见书法在中国艺术中的重要地位。我们甚至可以说,书法提供给了中国人基本的美学,中国人就是通过书法才学会线条和形体的基本概念的。因此,如果不懂得中国书法及其艺术灵感,就无法谈论中国的艺术。

书法不仅为中国艺术提供了美学鉴赏的基础,而且代表了一种万物有灵的原则。如上所说,中国书法探索韵律和形式,是从大自然中捕捉艺术灵感的结果,尤其来自动植物——猛虎的利爪、麇鹿的捷足、骏马的遒劲、熊罴的丛毛、白鹤的纤细,或者苍老多皱的松枝。凡自然界的种种韵律,无一不被中国书法家所模仿,并直接或间接地形成某种灵感,以造就某些特殊“书体”。比如一位学者看到一棵松树树干弯曲、树枝下垂而不直立,表现出一种惊人的坚韧和力量,他会将这种美融入自己的书法风格。于是,我们就有了“劲松”的笔法。又如欲通晓中国书法,还必先仔细观察蕴藏在每个动物体内的形态和韵律。每种动物都有其和谐优美之处,这是一种直接出自其生理机能,尤其是运动机能的和谐。一匹腿部多毛、躯干高大的负重拉车之马,有其独特的美,正如一匹光滑灵巧的赛马有其独特的美一样。

需要注意的是,动植物的外形之所以美,是因为它们蕴藏着一种动势。试想一枝盛开的梅花,具有多么不经意的美丽和充满艺术感的不规则变化!彻底而艺术化地领悟这种美,就等于领会了万物有灵的内在原则,领悟了中国艺术。这枝梅花,即使花朵凋谢或被拨落,仍然美丽无比,因为它还活着,因为它表达了一种生的冲动。每一棵树的外形都显示了一种韵律,它源自某种生命的冲动,它要生长,要拥抱阳光,要保持自己生命的平衡;它也源自抵御风暴的必要。每一棵树都是美的,因为它暗示了这些冲动,尤其是因为它暗示了一种朝某个方向的运动,一种向某个地方的延伸。它并没有想美,它只是想生存,结果却是极端的和谐与令人十分满意的美。自然界无穷无尽的形态,这些形态总是那么和谐、那么富有韵律,变化万端,无以穷尽。

换言之,自然界的美是动态的美,而非静态的美。这种运动的美正是理解中国书法的钥匙。中国书法的美在动不在静,由于它表达了一种动态的美,它生存了下来,并且也同样是千变万化、不可胜数的。迅捷稳重的一笔之所以是完美的,是因为它是速度和力量的象征。不能摹仿,不能更改,因为任何更改都会带来不和谐。这也就是为什么书法作为一门艺术非常难学的原因。

运动的动态原理生发出一种结构原理,这是理解中国书法的要旨。单纯的平衡匀称之美,绝不是美的最高形式。中国书法的原则之一,即方块字绝不应是真正的方块,而应是一面高一面低,两个对称部分的大小和位置也不该绝对相同。这条原则叫作“势”,代表着一种冲力的美,结果,在这种艺术的范型中,我们有了不少看似不平衡、实际却十分平衡的结构形态。

中国书法作为中国美学的基础,其中的全部含义将在研究中国绘画和建筑时进一步看到。在中国绘画的线条和构思上,在中国建筑的形式和结构上,我们将可以分辨出那些从中国书法发展起来的原则。正是这些韵律、形态、范围等基本概念给予了中国艺术的各种门类,比如诗歌、绘画、建筑、瓷器和房屋修饰,以基本的精神体系。

(摘编自林语堂《不懂书法,别谈中国艺术!》)

材料二:

书肇于自然。书法是自然的节奏化、韵律化。唐张怀瑾论述书法与自然的关系是:“囊括万殊,裁成一相。”这里面包含两层意思:一是讲书法艺术的表现形式根源在客观现实。所谓“囊括万殊”就是指对万物的高度概括;二是指书法在反映现实的时候,不是像绘画雕塑那样去直接表现自然中的个别物象,而是把“万殊”裁成“一相”,所谓“一相”就是把万物化作“点”“线”。书法的这种高度概括性,为欣赏者提供了广阔的想象天地。

书法艺术从“万殊”发展成为“一相”,经历了一个历史过程。徐悲鸿曾说:“中国书法造端象形,与画同源,故有美观,演进而简,其性不失。”这段话说明书法艺术由低级向高级的发展过程,也就是由再现到表现的发展过程,象形文字侧重于客体,即对个别事物的描绘。当书法由具象发展到抽象,重点便转移到点线形式与主体情感之间的联系。但并非完全脱离客观,而是概括地表现自然的运动、节奏,书法反映自然的节奏韵律的目的并不是再现自然本身,而是凭借情感与自然形式之间的内在联系,以表现情感。例如借“行云”“流水”的舒缓流畅的节奏表现人的愉快;借苍松盘根错节的韵味表现人的坚韧不拔。宗白华曾说:“书法反映物象中的‘文’,就是交织在一物象里或物象与物象的相互关系里的条理、长短、大小、疏密、朝揖、应接、向背、穿插等规律和结构,而这个被把握到的‘文’,同时又反映着人们对它的情感反应,这种因情生文、因文见情的字就升华到艺术境界,具有艺术价值而成为美学对象了。”所以在中国书法里把人的情感、自然的韵律、点线的形式熔为一炉,三者之中关键在情。自然节奏、点线运动都是为了表现情感、意蕴。因此,书法的由具象到抽象,艺术的表现力不是缩小了,而是更自由、更广阔、也更含蓄了。

(摘编自晏浩越《中国书法艺术审美解析——中国书法的审美特征》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.对韵律理想的崇拜发端于中国书法艺术,要了解中国艺术必须懂得中国书法及其艺术灵感。 |

| B.生物的动态美是万物有灵的内在原则,彻底而艺术化地领悟这种美,就能够领悟中国艺术。 |

| C.中国古代汉字从象形的图画,演变为线条的符号,这是一个由具象发展到抽象的变化过程。 |

| D.只有当书法发展到文字点线形式阶段并与情感这一关键因素熔为一炉,才具备了审美价值。 |

| A.动植物为迎合人类欣赏自然和谐之美而呈现出的运动和延伸状态,实则也是它们生存的需要。 |

| B.中国书法讲求运笔迅疾流畅、自然连贯,追求行云流水的境界,这一特点不容更改。 |

| C.《张猛龙碑》字体似有倒塌之势却又保持平衡的特点,别致新颖,符合中国书法的审美。 |

| D.《只此青绿》的舞者以体态韵律表现千里江山图,是中国书法和舞蹈属同一精神体系的例证。 |

| A.王羲之学习书法时,在广袤的平原中感受“横”的舒展,从深山的古藤上感受“竖”的坚韧。 |

| B.古代一位名僧偶见两条大蛇缠斗,都伸长脖颈,颇有外柔内刚之势,有所感悟创“斗蛇”书体。 |

| C.杜甫诗作记述,吴人张旭好写草书,观公孙大娘舞剑而悟得草书笔法的神韵,自此草书长进。 |

| D.颜真卿观雨水从屋檐滴落浸染出墙上斑痕,领悟行笔顿挫沉着,开创笔画圆润厚重的“颜体”。 |

【小题5】孙过庭评价中国书法“穷变态于豪端,合情调于纸上”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

材料一:

审美是主体在鉴赏过程中所收获的精神愉悦、人格自由及心灵净化等感受,属于价值活动的范畴。马克思说:“价值这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”审美价值与一般价值相比,有一定的超功利性,但其存在于社会历史实践过程形成的各种关系之中,必然体现着主客体关系的统一,从而具有显著的客观性。

审美价值具有多层次性。具体的审美实践并不仅限于转瞬即逝的美感经验,审美主体独特的体验方式和长期积累的理性判断都是愉悦情感产生的重要原因。康德在《实践理性批判》中谈道:“它(审美)不仅是偶然的,而且像根据合乎律法的安排并且作为一种无目的的合目的性有意如此……即向那构成我们存在的最终目的——我们的道德使命里去寻找。”审美可以联想到道德,人们的心灵触发美感时往往会运用道德的评价。当审美主体惊叹纯洁的颜色或庄严的韵律时,已然由审美领域自觉过渡至道德领域。由此可见,审美价值既包含情感或想象的愉悦等基本价值,亦有理性沉思所带来的超越感与升华感。

审美价值内涵道德判断。无论是自然美或是依附美,只有对象产生了能够满足主体审美需要、引起主体审美感受的某种属性时,才具有审美价值。而审美价值的生成过程并不只是纯粹的鉴赏判断,还依赖于审美主体通过理性判断充分认知到自身的审美目的和审美需求。从接受美学的角度而言,审美主体基于个人或社会的原因会形成内容、形式的定向心理结构,即“期待视野”。而作为一切社会关系总和的审美个体,道德情感、道德价值等观念结构均是“期待视野”的重要组成。个体的道德理念建构了一定的审美目的和审美需求,并在审美判断时与其他目的协调一致,共同形成了审美价值取向。所以,审美价值的出场既是主体于对象表现形式的鉴赏,也是主体于对象存在和本质的思考,是客体形式与主体理性的和谐一致。

高层次的审美彰显德性。美的体验承载着丰富且深刻的人与社会的信息,因而高层次的审美往往是形式与内涵的统一,体现为“尽美矣,又尽善也”的本质欲求的实现。成功的审美体验不仅在于感官的悦纳,更在于从看似平凡的审美对象中挖掘出深刻的内在理念,通过观察与思考阐释艺术形象本身的道德意蕴,从而触发强烈的道德情感。审美行为在一定意义上是审美主体对审美对象所呈现的德性的审视,人的视觉和心情的愉悦则是对审美价值的诠释和体现。因而,高层次的审美往往会激发道德层面的崇高感。子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:思无邪。”所谓“思无邪”,正是基于德性修养层面提出的对个体审美价值取向的要求。

(摘编自范渊凯《简论审美德性》)

材料二:

只有当“一个真正达到了这种境界的人,其为他人谋幸福的行为不仅是出于道德上的‘应该’,而更主要的是受他所处的这种境界的自然的、直接的驱使。一个真正伟大的诗人是必然能够做出‘无私奉献’‘舍己为人’的伟大德行的。”(张世英《哲学导论》)杜甫诗作对时代的批判就是作者崇高的体现。但我们更应当知道,高尚的道德是要不断加强自己的人格修养和审美修养的,这样才能真正是伟大的道德行为。康德正是有这样的深刻论述:“理想的美的最重要的因素是‘理性概念’,‘理性概念’就是人性的目的,即人的道德观念如慈祥、纯洁、刚强、宁静等等。凡能表现这些道德精神的人的形体,就是美的人的形体;只有人才有理想的美,因为只有人才按照理性概念决定自己的目的,才有道德观念。”康德认为有道德才有理想的美,道德在康德看来是美的根据,没有道德的人就不能谈审美。杜甫之所以能让后人无限敬仰,就是自己深处逆境、困境、贫境之时,他的心念念不忘的仍是国家的安定、人民的幸福,而不是自己的前程升迁与荣华富贵,这样一位忧国忧民的大诗人就是崇高的生动再现。

崇高不仅是对时代的道德审判,也是对他所处环境的审视。古希腊美学家朗杰努斯在描写崇高的风格时认为,“崇高的风格到了紧要关头,像剑一样突然脱鞘而出,像闪电一样把所碰到的一切劈得粉碎,这就把作者的全副力量在——闪耀知足中完全呈现出来”,同时还说“我们赞赏的不是小溪小河,而是尼罗河,多瑙河,莱茵河,尤其是海洋”。杜甫的诗歌虽然没赞赏海洋的波涛汹涌与辽阔浩瀚,但他对泰山、长江的赞美也是崇高的体现。“会当凌绝顶,一览众山小。”泰山巍峨绝伦、险要高悬,足以让人感受和审视大自然的妙手神工之作。“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴”,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这些对长江的气象的描述、感慨,诗人把自己生命体验与对长江的气象结合起来,给人以言外之意的想象魅力。

(摘编自刘义军《审美与道德的天然合一——杜甫诗歌的现代阐释》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.一般的价值是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的,而审美价值则并非如此。 |

| B.道德情感、道德价值等观念结构组成了期待视野,因而个体的审美价值取向取决于其道德理念。 |

| C.因为高层次的审美往往是形式与内涵的统一,所以审美有着丰富且深刻的人与社会的信息。 |

| D.杜诗中对名山大川的赞美是他对所处环境的审视,他的诗作大体符合古希腊美学家朗杰努斯所描述的崇高的风格。 |

| A.审美实践为主体带来愉悦情感,这种情感的产生与审美主体的体验方式和理性判断密切相关。 |

| B.在审美活动中,对象只有符合主体的期待视野,才能满足主体的审美需要,才具有审美价值。 |

| C.杜甫时刻牵挂着国家和人民,却对自己不幸的境遇不以为意,并表现在他的诗作中,故而他的诗作体现了他的崇高。 |

| D.康德认为,理性概念是理想的美所不可或缺的因素,而人才能践行理性概念,所以只有人才有理想的美。 |

| A.野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵。(杜甫《阁夜》) |

| B.知章骑马似乘船,眼花落井水底眠。(杜甫《饮中八仙歌》) |

| C.炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔!(杜甫《丽人行》) |

| D.彤庭所分帛,本自寒女出。鞭挞其夫家,聚敛贡城阙。(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》) |

【小题5】习近平在文艺工作座谈会上的讲话中提出:“我国作家艺术家应该成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者,通过更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求。”请结合材料谈谈你对这句话的理解。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网