材料一:

“在家看全球国宝,足不出户云游世界各地博物馆,在技术的助力下享受云端视觉盛宴,真是太棒了!”由中国国家博物馆发起的全球博物馆珍藏展示在线接力活动近日举行,16个国家级博物馆的馆长在线介绍馆藏特色珍品,累计吸引约2亿中外观众在线“走进”文化宝库。受疫情影响,云上展览、在线直播等成为博物馆与公众交流的新方式。

作为全球博物馆珍藏展示在线接力活动的倡议方,中国国家博物馆采用8K拍摄、制作,大屏呈现文物细节,通过AR、动画,全程5G直播带给观众沉浸体验。中国国家博物馆馆长王春法在直播中为全球观众讲述陶鹰鼎、伏羲女娲像立幅、针灸铜人等馆藏珍品。“希望通过网络平台向世界展示博物馆的文化魅力,让全球观众在线感受文化赋予的力量。”中国国家博物馆相关负责人表示,期待此次活动为“后疫情时代”的全球博物馆长久合作共赢提供新的思路,并推动博物馆资源的创造性转化和创新性利用。

近年来,在中国各大博物馆的建设中,各种新媒体和虚拟现实手段齐上阵,直播已成文博行业数字化发展的新趋势。“这件气势非凡的铜鼎,是安徽省博物馆的镇馆之宝铸客大鼎,它的体积在全国所有出土的大鼎中是较大的。”安徽省博物馆日前使用一款AR魔镜进行直播。山西博物院则推出文物数字化展览“壁画的平行世界——狄仁杰带你探北朝”,以“无实物、场景化、重交互”的独特风格,带领观众开启北朝社会、历史、文化和艺术的探索之旅。“科技对公众体验的改变是翻天覆地的。”中国人民大学哲学院美学教研室余开亮教授接受采访时表示,科技在博物馆中的运用,可以给公众带来高清、立体、互动、虚拟等诸多新型体验。

(摘编自李雪钦《博物馆“网上秀”趣味多》)

材料二:

日前,敦煌研究院院长赵声良在接受媒体采访时表示,敦煌文物的保护目前已经从抢救性保护进入预防性保护。他介绍,在石窟内,工作人员应用科技手段,对温度、湿度、空气质量的变化情况实施了全面监控。一旦数值超标,工作人员可从电脑系统看见相应红灯亮起。旅游管理人员会及时暂停该窟的开放,让它“休息”。

避免“健康”文物因环境变化“生病”,也是西北大学文化遗产学院副教授刘成和他的团队近10年来重点研究的课题。他们参与研发的“恒湿洁净高气密展柜系统”,让蒲松龄纪念馆的纸质文物“住”进了配有气体净化装置和控湿装置等的高气密沿墙展柜,避免了因空气湿度和颗粒物浓度波动造成的纸质文物老化,也让馆藏文物在展示的同时依然能够得到有效保护。

(摘编自刘喆《科技助力文物保护,让传统文化历久弥新》)

材料三:

2020年是紫禁城建城600周年。这座始建于明永乐四年(1406年),建成于永乐十八年(1420年)的恢弘宫殿,是中国古代城市建设和宫殿营造思想的集中体现,更是中华礼乐文明及其悠久历史的物质载体。故宫的历史和文化价值也主要体现于此。不过,面对600岁的故宫,更值得我们思考的,可能是最近6年来故宫所发生的变化。

关心文化热点的人或许记得,2013年故宫第一次面向公众征集文化产品创意,举办了以“把故宫文化带回家”为主题的文创设计大赛。从那时开始,“奉旨旅行”行李牌、“朕就是这样的汉子”折扇等萌萌哒的文创产品,渐渐吸引了人们的关注,故宫在公众眼中的形象悄然改变。此后,故宫再接再厉,作出了开设夜场和元宵灯会,设立地方主题分馆,进驻天猫开网店等一系列“脑洞大开”的新颖创意之举。《我在故宫修文物》《谜宫·如意琳琅图籍》《故宫里的大怪兽》、“千里江山特展”、故宫美妆、“皇帝的一天”App等爆款文化产品和活动,更让故宫深度触网,频频刷屏、登上热搜。就这样,600岁的故宫越活越年轻,以一种前所未有的年轻姿态出现在人们面前。

(摘编自胡一峰《故宫的6年与600年》)

【小题1】下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )A. |

B. |

C. |

D. |

| A.本次全球博物馆珍藏展示在线接力活动的举行,提供了“后疫情时代”全球博物馆合作共赢的新思路,具有重要的意义。 |

| B.安徽省博物馆和山西博物院的做法充分说明各大博物馆通过运用各种科技,能够为公众带来不同于线下实物参观的新型体验。 |

| C.敦煌石窟的工作人员通过技术手段对石窟内微环境的变化情况进行全面监控,避免“健康”文物因环境变化“生病”。 |

| D.故宫在最近6年的时间里积极与流行时尚元素结合,使自己从厚重的历史符号成为网络热门,充满活力。 |

材料一

记者:您与徐少锦教授合作撰写出版了中国第一部家训通史,请问中国历史上什么时候产生了第一部家训?

陈延斌:原来我们认为周公写给儿子的《戒子伯禽》是文字记载最早的家训文献,但在《清华大学藏战国竹简》(简称《清华简》)中,发现早于周公家训的是周文王临终前写的《保训》。

记者:①

陈延斌:我们目前已经搜集的家训既有帝、后训谕皇室、宫闱的诏诰,也有士人教导幼童稚子的启蒙读物;既有家训、家范、家诫等长篇专论,也有家书、箴言、碑铭等简明训示;既有苦口婆心的规劝,也有道德律令性质的家法、家规、家禁等。古人之所以热衷撰写家训,一是与家国同构的观念有密切关系。为保障族人正常生活、调节成员关系、延续宗族,就有了家范、宗规、族训,从而不必依靠法律和行政管理的强制。二是与端蒙重教的悠久传统也有密切的关系。早在《易经》中就提出“蒙以养正”“正家而天下定”的主张,此后将身修、家齐视为中国传统社会的主流观念,而家训文化的产生发展正适应了这种社会需要。

记者:②

陈延斌:《中华十大家训》是我们课题组面向普通读者编著的传统家训普及本。中国家训文献卷帙浩繁,究竟选择哪些篇目为代表确实是个难题。我们反复考量,精心比较,最终遴选出十部家训。何以用“大”名之?一是家训的代表性。这十部家训的遴选力求体现各种层次的代表。既有被称为“家训之祖”的《颜氏家训》,也有被称为“《颜氏家训》之亚”的《袁氏世范》;作者中既有帝王,也有高官贵宦;既有普通官吏,也有普通百姓。二是家训的影响度。就传统社会和当今学界而言,流传最广的仕宦家训莫过于《颜氏家训》。该书内容极为广泛,是我国封建社会第一部全面系统完整的家训著作。三是家训的风格和形式。为使读者更全面了解传统家训的文体风格,我们尽量兼顾各种类型。

记者:今天我们在传承家训家风文化方面要注意些什么问题呢?

陈延斌:由于特定历史条件的制约和封建社会的影响,传统家训不可能不打上时代和阶级的烙印,但我们也决不能因此而否定传统家训的时代价值和积极意义。今天的家庭仍然是社会的细胞,家庭稳定、邻里和睦是社会和谐的基础和前提。家训文化无论是教育内容还是教化方式都有值得我们吸纳借鉴的方面,为我们今天的家庭教育、家风营造和家庭建设提供参考。

(摘编自陈延斌《弘扬中华民族优秀家训家风文化》)

材料二

古代家训产生和发展有一个内在的动力机制,就是父家长权威和立子立嫡代代延续的宗法制家庭结构。事实上,家训文化之所以有效和得以传承,关键在于父家长对于家庭成员具有无可撼动的绝对权威。不听父言、反抗父训,就是不孝,就会受到舆论的谴责甚至是法律的惩处。正是由于家长的权威决定了其家训的权威性,而这种权威性决定了家训的可行性。今天,父家长制已经瓦解,父亲在家中的权威没有了强制性的制度保障。这是今天建设家训所遇到的最为困难的地方。

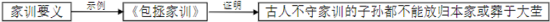

由于“生男生女一个样”的宣传,改变了几千年来的“传种接代”的生育观念,这就冲击了中国人重视光宗耀祖、维护家族荣誉的传统观念。随之也就消解了立家训的这一动力机制。古代,家训是与家族荣誉的代代相传同行的,因而才有立家训、遵家训的动力。《包拯家训》就是一个典型的例证。包拯训示:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大茔之中。不从吾志,非吾子孙。”当今社会,传统家训日渐式微,家训文化面临衰败消亡的严峻考验。

(摘编自朱贻庭《今天,重建家训文化何以可能》)

材料三

中华传统经典家训文化是中华民族优秀文化的重要组成部分,浓缩着独特的文化基因,彰显着鲜明的文化理念。它根植于传统社会生存土壤和发展空间,深受传统儒家德性文化的内在影响,推崇“内圣外王”之道,无论是天子君王还是庶人百姓,皆以修身养性为根本,以圣贤人格为理想。传统家训文化作为家族的精神血脉,世代相传。司马光在《居家杂仪》中对家长提出要求:“凡为家长,必谨守礼法,以御群子弟与家众。”作为教育者的家长必须不断加强和完善自身的道德修养,才能为子孙树立起身边的榜样。同时注重彰显实践理性,强化生活塑造。《颜氏家训》开篇序言的第一句就是“圣训素来谈时易做时难”。可见,家训都十分注重生活性、实践性、细节性。传统家训文化特别强化学习榜样的意义。家训中均对子女作出“慕贤”的行为指向和道德要求。将贤德之人视为人生的榜样。中华传统经典家训文化基点在于家庭,但绝不仅仅停留于此,治理好小家的深远意境是为了国家天下。因此,小小家训却深藏着厚重的家国情怀,体现出“天下兴亡、匹夫有责”的责任担当和时代精神。爱国是中华传统经典家训文化不变的主题,浓郁的忧国忧民情怀,不仅是君子圣贤的理想追求,也是普通家庭的价值取向。

(摘编自孙泊、陈瑶《中华传统经典家训的思想要义及其文化意蕴》)

【小题1】下列对文中“传统家训文化”的理解,| A.中国传统家训文化意蕴丰富,在立德、修身、齐家、处世等方面均有其行为规范,彰显着鲜明的文化理念,作为家族精神血脉,世代相传。 |

| B.传统家训文化教育主要体现在家风熏陶与个体自觉、家规约束与榜样示范等方面相结合,风格和形式多样,其中特别强化学习榜样的意义。 |

| C.传统家训文化植根于传统社会生存土壤和发展空间,家训文化之所以有效和得以传承,关键在于父亲在家中的权威具有强制性的制度保障。 |

| D.传统家训文化作为中国传统文化的重要组成部分,浓缩着独特的文化基因,无论教育内容还是教化方式,都对当代家庭建设有决定性作用。 |

| A.传统家训对子孙后代的家庭生活、个体修身、交友处世、价值取向等有重要的作用,但由于特定历史条件的制约,传统家训也可能会打上时代和阶级的烙印。 |

| B.创作形式上,家训既有诏诰,又有启蒙读物;既有长篇专论,也有简明训示;既有帝王制定的道德律令性质的家法、家规等,也有普通百姓苦口婆心的规劝。 |

| C.创作内容上,爱国是传统经典家训文化不变的主题,小小家训体现责任担当,深藏厚重的家国情怀,因此古人都热衷撰写家训,致使传统家训文化延续千年。 |

| D.今天,父家长制已经瓦解,“传种接代”的生育观念也发生改变,这冲击了中国人的传统观念,立家训这一动力机制随之消解,重构父家长制已经迫在眉睫。 |

A. |

B. |

C. |

D. |

【小题5】研读《王氏家训》,结合材料一、材料三分析传统家训文化的当代价值。

“夫言行可覆,信之至也;推美引过,德之至也;扬名显亲,孝之至也;兄弟怡怡,宗族欣欣,悌之至也;临财莫过乎让:此五者,立身之本。”——《王氏家训》

材料一

前不久,我国自主研制的4500米载人深潜器“深海勇士”号,迎来了年龄最大的乘客----我国著名海洋地质学家、中科院院士汪品先。

深潜器载着汪品先一直下潜到南海西沙1400米深处,在海底进行了8小时的考察后,成功返回母船。作为南海深部计划指导专家组组长,汪品先不仅坚持要亲自深潜,而且先后三次下潜进行考察。82岁高龄的他仍活跃在科研第一线,在全球科技同行中已鲜见同龄人。

1960年,汪品先毕业于莫斯科大学地质系,后回国从事科学研究。第二次世界大战结束后,美国依托其强大的海军基础展开了深海研究,欧洲、日本紧随其后,二十世纪七十年代,深海钻探、深海深潜技术相继出现。但中国受当时条件的限制,一直难有作为。1996年,汪品先联合了国内其他科学家,向国际大洋钻探学术委员会提交了“东亚季风在南海的记录及其全球气候意义”建议书。在1997年度国际大洋钻探学术委员会的全球建议书评审中,该建议书获得第一名,被正式列为国际大洋钻探ODP84航次。汪品先成为该航次两位首席科学家中的一位,这是中国海的首次大洋钻探航次,也是第一次由中国人设计和主持的大洋钻探航次。

从62岁完成第一个由中国人设计和主持的大洋钻探航次之后,20年的时间里,汪品先的工作效率让人吃惊。2009年,他率领的团队,建立起了我国第一个海底综合观测深网系统——东海海底观测小衢山试验站。此后,东海海底观测网也投入建设。

(摘编自《汪品先:不做科学的“外包工”》,《科技日报》2018年6月5日)

材料二

2017年10月3日,“深海勇士”号载人深潜试验队在我国南海完成“深海勇士”号载人潜水器的全部海上试验任务后,胜利返航三亚港。

“深海勇士”号载人潜水器是“十二五”863计划的重大研制任务,由中国船舶重工集团702所牵头、国内94家单位共同参与。研发团队历经8年持续艰苦攻关,在“蛟龙”号研制与应用的基础上,进一步提升我国载人深潜核心技术及关键部件自主创新能力,降低运维成本,有力推动深海装备功能化、谱系化建设。

试验队于2017年8月16日从三亚港启航,圆满完成了各项海试任务,通过了中国船级社的入级检验和专家组现场验收。“深海勇士”号将面向全国开放,在未来将迅速开展系列科学应用,必将成为我国挺进深海的又一重器。

(摘自《“深海勇士”号载人深潜试验圆满成功》,“中国新闻网”2017年10月3日)

材料三

“深海勇士”号用锂电池取代了原先的银锌电池,从而使电池可用次数从50次增加到500次,使用寿命长达5年,有效降低了成本。深海锂电池还颠覆了世界深潜界的一个概念——无动力下潜、无动力上浮。这两个过程原来不用电,但耗时较长;使用锂电池后,潜水器可借助电力快速上浮和下潜,增加在深海作业的时间。

“深海勇士”号还可从海底实时传输图像。“深海勇士”号控制系统负责人,来自中科院沈阳自动化所的祝普强说,美国的“新阿尔文”号只能传输数据,俄罗斯的“和平”号、日本的“深海6500”则是模拟信号,“深海勇士”号实现了数字通信,是一个很大的进步。海试结果表明,“深海勇士”号载人潜水器性能优良,可列入国际最先进载人潜水器序列。

现场验收专家组表示,“深海勇士”号的关键部件国产化率达91.3%,主要部件国产化率达86.4%。海试结果表明,“深海勇士”号的载人舱、推进器、海水泵等十大关键部件性能可靠,未来将带动十个方面海洋装备科技的国产化水平,为我国未来全海深科考奠定坚实基础。

“深海勇士”号是继“蛟龙”号后我国深海装备的又一里程碑,实现了我国深海装备由集成创新向自主创新的历史性跨越。

(摘编自“新华网”,2017年10月4日)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.“深海勇士”号载人潜水器的海上试验全部成功,说明我国已具备载人深潜核心技术及关键部件自主创新能力。 |

| B.“深海勇士”号载人潜水器通过了中国船级社的入级检验和专家组现场验收,有助于将来开展一系列科学应用。 |

| C.由汪品先率领其团队建立起了我国第一个海底综合观测深网系统——东海海底观测小衢山试验站。 |

| D.由汪品先率领团队研制出的“深海勇士”号,实现了我国深海装备由集成创新向自主创新的第一次历史性跨越。 |

| A.曾多次下潜进行考察的汪品先是我国自主研制的4500米载人深潜器“深海勇士”号年龄最大的乘客。 |

| B.汪品先是中国海洋的首次大洋钻探航次的中国科学家,也是第一次由中国人设计和主持的大洋钻探航次的中国科学家。 |

| C.“深海勇士”号载人潜水器颠覆了世界深潜界“无动力下潜、无动力上浮”这一概念,增加了在深海作业的时间。 |

| D.“深海勇士”号载人潜水器性能优良,关键部件和主要部件国产化率高,这为我国未来全海深科考奠定了坚实基础。 |

阅读下面的文字,完成下题。

材料一:文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲剧。文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。

古往今来,世界各民族无一例外受到其在各个历史发展阶段上产生的文艺精品和文艺巨匠的深刻影响。中华民族精神,既体现在中国人民的奋斗历程和奋斗业绩中,体现在中国人民的精神生活和精神世界中,也反映在几千年来中华民族产生的一切优秀作品中,反映在我国一切文学家、艺术家的杰出创造活动中。

在每一个历史时期,中华民族都留下了无数不朽作品。从诗经、楚辞、汉赋,到唐诗、宋词、元曲、明清小说等,共同铸就了灿烂的中国文艺历史星河。中华民族文艺创造力是如此强大、创造的成就是如此辉煌,中华民族素有文化自信的气度,我们应该为此感到无比自豪,也应该为此感到无比自信。

(摘自习近平《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》)

材料二:如果说中国当代文学前30年的传统性主要体现为对中华传统文化中的人民性文化以及中国传统文学中的大众性、通俗性或民间性文学的创造性转化与创新性发展,与此同时忽视了对苏联以外的西方文化和文学传统的接受与转化,那么到了新时期文学30年中,随着改革开放和全球化时代的来临,中国作家在格外注重借鉴和转化近现代西方文化与文学传统资源的同时,也开始逐步继承和转化中国古代以儒释道为主的文化传统和有别于民间文学的文学传统。

虽然在新时期文学30年中出现过很多带有现代主义或后现代主义倾向的文学潮流,许多中国作家也曾以“中国的卡夫卡”“中国的福克纳”“中国的马尔克斯”“中国的博尔赫斯”“中国的普鲁斯特”等相标榜,但随着阅历的增长和时代的变迁,众多以西化相标榜的中国作家后来绝大多数都已改弦易辙,在不同程度上向中华传统文化和中国文学传统回归。这当然不是简单的文化和文学返祖,而是在借鉴西方近现代文化与文学资源后自觉或不自觉地产生了一种对自身母语文学和文化传统的再认同,也就是都逐渐经历了一个创作文化心理上的否定之否定的过程。比如,“先锋文学”的转向过程,实质上就是中国“先锋文学”从西洋化或欧化转向中国化或本土化的过程,这在余华、苏童、格非、毕飞宇等人的创作转型中有着鲜明的印证。以韩少功、阿城、王安忆、莫言、贾平凹等为代表的“寻根文学”作家,在各自的文学创作历程中长期具有文化寻根思维和意识,他们从文化寻根层面走向了文体寻根层面,从对中国传统文化的寻根到了对中国古典文体的寻根。

只不过新时期文学30年偏重于从中国古代文人文学传统中寻找可供现代转化的文学资源,中国文学的抒情传统、史传传统得到了更多的青睐。贾平凹、王安忆、迟子建等作家纷纷写出了向《红楼梦》致敬的文学作品,或者向古典文言小说传统致敬的作品。莫言在获得诺贝尔文学奖后毫不讳言自己的创作深受《聊斋志异》的影响,韩少功的《马桥词典》也让《世说新语》的文学传统发生新变。

从传统文化转化角度看,陈忠实在《白鹿原》中致力于寻找传统儒家文化人格在乱世中所展现的民族精神力量,这在朱先生和白嘉轩的形象塑造中表现得很分明。陈忠实认为,“尽管我们这个民族在20世纪初国衰民穷,已经腐败到了不堪一击的程度,但是存在于我们底层民族精神世界里的东西并没有消亡,它不是一堆豆腐渣,它的精神一直传接了下来”。

实际上有些不以“寻根文学”著称的长篇小说同样闪耀着追寻民族文化精神的爝光。如李凖的《黄河东流去》、路遥的《平凡的世界》都是如此,徐秋斋和李麦、孙少安和孙少平,这些现实主义文学人物典型形象中都隐含了作者所寄托的中华民族刚健不息的精神和意志。李凖和陈忠实的创作几乎一脉相承,他说《黄河东流去》就是为了展示民族精神、展示对民族前途的信心而创作的,还讲道:“我要借此证明中华民族是个伟大的民族,任何性质和任何强度的劫难都不能使它一蹶不振,它永远可以凭借自己内在的活力战胜一切困难而生存下去,繁衍下去,强盛下去!”可见民族精神的追寻是“泛寻根文学”的艺术灵魂。

(摘编自李遇春《新时代文学的理论特质与创作管窥》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.只有坚守本民族的历史文化,坚定对本民族文化的自信,才能使民族具有精神独立性,才能使国家兴盛进步。 |

| B.我国每一个历史时期都有不朽的文艺巨匠,他们创作的文艺精品,反映了中国人民的创造成就和中华民族的精神。 |

| C.中国当代文学在其发展的前30年是受苏联以外的文化和文学传统的影响,而在新时期文学30年中,逐渐向中华传统文化回归。 |

| D.对自身母语文学和文化传统的再认同,是作家创作文化心理上的否定之否定的过程,意味着他们曾与这些传统有过疏离。 |

| A.材料一与材料二都谈到了文化、文艺对民族发展的影响,不过二者论述的重心并不相同。 |

| B.新时期文学30年中,中国作家都已抛弃卡夫卡、福克纳等偶像,开始了在文学上的寻根。 |

| C.中国文学的抒情传统、史传传统得到了重视,催生了许多向古典文言小说等经典致敬的作品。 |

| D.从《白鹿原》《黄河东流去》中可以看到,中华民族刚健不息的精神力量是长存的。 |

| A.美国拍摄的《花木兰》等影片取材于中国的文化资源。 |

| B.唐代书法家李邕主张:“似我者俗,学我者死。” |

| C.宋代文学家黄庭坚说:“随人作计终后人,自成一家始逼真。” |

| D.唐代文学家张说认为:“源浚者流长,根深者叶茂。” |

【小题5】新时期,中国作家如何能写出对本民族产生深刻影响的优秀作品?请结合材料谈谈你的看法。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网