材料一:

对称是一种结构,使得物体可以被分割成形状和大小相同的几部分,或者使物体按照边界或中心呈现类似重复。

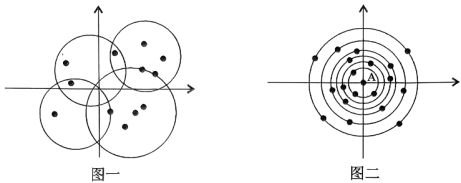

试想你沿着北京天坛的台阶拾级而上,一定会感受到一种和谐的美感。这座沿着道路中轴对称的建筑展现了令人折服的庄严与肃穆,这是反射对称(镜像对称)的例子。建于公元前447年—438年的希腊雅典帕台农神庙,无论从前方或侧面看,它都是对称的,而它的柱子呈周期分布,体现了一种平移对称。如果你在春暖花开的时节走进公园,你会看到争妍斗丽的鲜花大都是对称的。比如,冬乌头就是旋转对称的。有些花还带有更多的对称,比如大丽花,除了旋转对称,还有一种由内而外、层次鲜明的对称。多重对称的叠加让花朵更加艳丽。

以数学思维看,上面的所有例子,都包含着一个保持物体形状或模式不变的等距群。明显的,这样的等距群把物体分成了相同的几个部分。依此理解,给出两个物体A与B,如果A的等距群包含了B的等距群,那么我们就说A比B更加对称。

为了更好地表述这些概念,我们考虑四个图形:圆、正方形、长方形和一个不规则的四边形。明显的,这不规则的四边形不是对称的。同样,直觉告诉我们,圆是最对称的,正方形比长方形更加地对称。事实上,圆的等距群是无穷的,并且包含了正方形的等距群,而后者又包含了长方形的等距群。

人生不可能是尽善尽美的。我们也很难找到一朵花是完美无缺的。虽然人体总的来说是左右对称的,可是这种对称远远不是完全的。每个人左右手的粗细不一样,一只眼睛比另一只眼睛更大或更圆,耳垂的形状也不同。

不仅我们在日常生活中会有意地打破对称,艺术家有时也会极力地创造出残缺对称的图像和物体,可是仍然给人以和谐与平衡的美感。许多人也许会有这样的共识,脸上如果有一颗美人痣,那么会让人眼前一亮,可是如果有两颗对称的美人痣,肯定会让人觉得不舒服。

有时候残缺对称会以一种非常微妙的方式出现。比如,建于公元前486年—460年的奥林匹亚宙斯神庙西门三角楣上的雕塑,它的外轮廓呈现出反射对称性,并且中线两边的人数相等,可是两边的塑像却有着很大差别。这是反射对称的变体。平移对称的近似也出现在艺术中。例如,在宋朝著名画家米友仁的画中,山峰基本上是呈现周期变化的。另一个近似平移对称的例子,是北京颐和园内以四季亭为连接点的湖岸画廊。

(摘编自季理真《对称之美》)

材料二:

商周青铜器纹饰系统性很强,其基本特点是对称性,这一审美法则反映了中国先民最基本的思维方式。阴阳观念是中国古代哲学的核心范畴之一,古人将事物分为阴阳、高下、明暗等相对应的要素,进行思考。从本质上讲,这就是对称的思想。商周青铜器纹饰的对称性可以被认为是其在艺术上的源头或集中表现。《国语》中有云:“夫美也者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。”这是古人对美的一种定义,其本意也是讲究对称之美。商周青铜器纹饰体现的这种审美法则至今仍然葆有旺盛的生命力。

上世纪初,中国社会发生了巨大变化,文化上的变革也不可避免。1917年出现的文学革命是新文化运动的组成部分,提倡白话,反对文言,白话文取代讲求平仄、对仗的文言文,但是也给中国人的思维特点和语言自身的特色带来了许多问题,需要协调解决。闻一多提出的“三美”主张即是其在诗歌领域的反映,其中的“音乐美”认为作品要“有音尺,有平仄,有韵脚”,“建筑美”则主张“有节的匀称,有句的均齐”,实质上强调的就是对称性。

中国古代的住宅基本上都是单层的,故宫这样的宏大建筑群实质上也只是建得更高、面积更大一些。如今城市里高楼林立,除单体建筑外,其他建筑物从表面上不易看出对称的特点,但如果仔细分析,仍能找到对称性的体现。比如在大的住宅小区里都有“楼王”,它的出现掺杂很多商业因素,但成为“楼王”的最核心要素是地理位置的优越性,在一个小区里,“楼王”一定位于中心地段,其他楼宇都围绕着它。有很多小区就是以“楼王”为对称轴设计的,这可以说是这种传统审美法则在现代的折射。

研究青铜器纹饰,找出其特征,揭示其内涵,是为了更好地利用传统资源为现代服务。中国是五千年文明古国,展示中国话语,显示中国风采,就要挖掘中国传统文化,寻找其中有价值的元素,与现代意识和科学技术相结合,做到有所创新,有所创造,从而展现出有中国特色的文化的影响力。

(摘编自杨小明《商周青铜器纹饰的艺术研究——以对称特点及其

| A.建造于公元前的希腊帕台农神庙前方和侧面都是对称的,这属于一种平移对称。 |

| B.人们在直觉上认为圆是最对称的图形,实际上恰恰相反,圆的等距群是无穷的。 |

| C.“三美”理论强调对称,根除了文学革命给中国人思维、语言方面带来的问题。 |

| D.我国的单层建筑易看出对称特点,仔细分析林立的高楼,也会找到对称的体现。 |

| A.如果天坛的建筑不是严格以道路为中轴对称建设,就很难呈现令人折服的庄严和肃穆,也会失去美感。 |

| B.自然界很难找到完美无缺的对称,日常生活中对残缺对称的欣赏,也体现了人们对和谐之美的追求。 |

| C.商周青铜器纹饰的研究启示我们,要想让传统资源为现代服务,就需要将传统文化元素与现代意识结合。 |

| D.无论是从数学理论上还是从审美观念上看,对称都是一种相对概念,我们对此概念的理解不能固定僵化。 |

A. | B. |

C. | D. |

【小题5】请简要分析材料二的行文思路。

阅读下面的文字,完成小题。

材料一

家庭在西洋是一种界限分明的团体。如果有一位朋友写信给你说他将要“带了他的家庭”一起来看你,他很知道要和他一同来的是哪几个人。在英美,家庭包括他和他的妻以及未成年的孩子。如果他只和他太太一起来,就不会用“家庭”。

在中国,这句话则模糊得很,这个“家”字可以说最能伸缩自如了。为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属,所同的只是这体系罢了。体系是抽象的格局,或是范畴性的有关概念。以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的。每一个网络有个“己”作为中心,各个网络的中心都不同。

(节选自《乡土中国·差序格局》)

材料二

中国的家是一个事业组织,家的大小是依着事业的大小而决定。如果事业小,夫妇两人的合作已够应付,这个家也可以小得等于家庭;如果事业大,超过了夫妇两人所能担负时,兄弟伯叔全可以集合在一个大家里。这说明了我们乡土社会中家的大小变异可以很灵活。

以生育社群来担负其他很多的功能,使这社群中各分子的关系的内容也发生了变化。在西洋家庭团体中,夫妇是主轴,夫妇共同经营生育事务,子女在这团体中是配角,他们长成了就离开这团体。在他们,政治、经济、宗教等功能有其他团体来担负,不在家庭的分内。夫妇成为主轴,两性之间的感情是凝合的力量。两性感情的发展,使他们的家庭成了获取生活上安慰的中心。我曾用“生活堡垒”一词去形容它。

在我们的乡土社会中,家的性质在这方面有着显著的差别。我们的家是个绵续性的事业社群,它的主轴是在父子之间,在婆媳之间,是纵的,不是横的。夫妇成了配轴。配轴虽则和主轴一样并不是临时性的,但是这两轴却都被事业的需要而排斥了普通的感情。我所谓普通的感情是和纪律相对照的。一切事业都不能脱离效率的考虑。求效率就得讲纪律;纪律排斥私情的宽容。在中国的家庭里有家法,在夫妇间得相敬,女子有着“三从四德”的标准,亲子间讲究负责和服从。这些都是事业社群里的特色。

(节选自《乡土中国·家族》)

材料三

家文化是一种植根于世代传承的家庭家族文化土壤、体现我们民族特质和精神风貌的文化,基本构成包括家训(家教)、家风、家礼、家德、家学和家史文化等,钱氏世家文化也是这些家文化元素的统一体。

据检索,钱氏世家各个支脉的家谱中,多有家训族规,其中三篇家训是其典型代表。一是该家族始祖吴越王钱镠的《武肃王八训》(以下简称《八训》),这是该家族最早的家训。家训总结了当时不少大族家教家风不良致使破家亡家的教训,告诫子孙睦亲齐家,仁和处世,尊祖敬宗,恪守家风。二是《武肃王遗训》以下简称《遗训》),该家训是钱镠临终前对子孙的嘱托。钱缪在介绍自己从军理政50余年经历后,告诫子孙体国恤民,“莫爱财无厌征收,毋图安乐逸豫,毋恃势力而作威,毋得罪于群臣百姓”。《遗训》将维护国家统一,使百姓免受干戈之苦的谆谆嘱托、民为邦本的意识和浓浓的家国情怀融入家训之中。三是广德钱氏前清举人钱文选辑录的《钱氏家训》。在继承家训的基础上,总结钱氏各族家庭教育实践经验,采辑历代先贤治家教子处世的格言警语修订而成,保留了《八训》和《遗训》的基本教化理念,是留给钱氏家族子孙的重要精神遗产,成为钱氏后人的人生行为指南。

从钱武肃王的家训中,可见其家德文化优良。《八训》列举了江西钟氏养子不训、亡败其家,河中王氏、幽州刘氏兄弟自相鱼肉、构讼破家、子孙皆绝等家族的沉痛教训,告诫子孙“兄弟如手足”“兄弟相同上下和睦”。钱文选辑《钱氏家训》之“家庭”篇更强调“内外门闾整洁,尊卑次序谨严,父母伯叔孝敬欢愉,妯娌弟兄和睦友爱”。这种家德文化对子孙的成人成才起着重要作用。

家风,是一个家族或家庭世代繁衍生息过程中形成的风气、风尚、风范。习近平总书记强调:“家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害社会。”良好家风一旦形成,就能使家人耳濡目染,成为一种强大的精神力量,约束和激励子弟在家庭生活中继承父祖的优良品德和传统。钱氏世家尤其重视家风培育,武肃王《八训》和《遗训》中都强调,“绍续家风、宣明礼教,子孙若有不忠不孝不仁不义便是破吾家门”“坏我家风,须当鸣鼓而攻”。

我国的家文化特别注重积累、传承,家学渊源使得子弟较早接受文化的开蒙教育,精湛的器物文化、艺术创作技能依靠家庭的代代相传,学术研究及其思想理论成果在家族后代子孙的传承中发扬光大。班彪与儿子班固、女儿班昭都是史学大家,王羲之、王献之父子都是书法大家,苏洵与苏轼、苏辙父子都是文学大家。钱氏世家亦然,其家学传承的成功是家族人才辈出的重要原因。

今天的中国,家庭虽然小型化了,但作为社会的基本细胞,依然是人们的生活场所和社会基本单位,是人们的精神家园、情感归宿。

(节选自陈延斌《吴越钱氏世家文化及其时代价值》)

【小题1】下列对原文内容的理解和分析正确的一项是( )| A.天下绝对没有两个人所认取的亲属是可以完全相同的。 |

| B.“一表三千里”表明乡土社会中的亲属关系地域广袤。 |

| C.乡土社会的家追求效率和讲究纪律,不讲究个人情感。 |

| D.钱镠通过三篇家训告诫后世子孙并以此为其行为指南。 |

| A.古诗文中常有类似“李十二(李白)”“元九(元稹)”等称谓。这是乡土社会的家族中按照父系单向扩大亲属关系的排序现象。 |

| B.家住新疆的王大爷要给儿子娶媳妇,想邀请四川老家的亲戚“阖第光临”,那么亲戚家有可能来两三个人,也可能来四五个人甚至更多。 |

| C.《哦,香雪》中,香雪在黑暗中赶路,来找她的是一帮没有血缘关系的姐妹们,而不是父母。这不能体现乡土社会“差序格局”的观点。 |

| D.《红楼梦》中,贾府长辈选择薛宝钗与贾宝玉成婚,这是从家族作为事业社群具有复杂功能的角度来考虑的,为了更好地延续家族事业。 |

【小题4】材料三为什么要在文段最后部分引用唐朝名相张九龄的话语“治国之道,实由家治也”?请结合材料简要分析。

“大众”的内涵复杂,由于不同的历史脉络,“大众”被赋予不同的面相,并且在多变的理论语境中承担着不同的功能。

在精英主义的表述之中,“大众”不仅指称一个数目庞大的群体,同时这个群体仿佛带有某些默认的特征,如见识平庸、缺乏理性的独立思考、躁动狂热、喜欢相互模仿等,一个烙印了贬损意味的称呼是“乌合之众”。许多时候,“大众文化”即是指流行于“乌合之众”的文化产品,主题浅显、内容通俗而生动。当然,那些游离于“乌合之众”的精英人物不允许其投靠如此简单甚至粗俗的品位。

但是,按照文化区隔与文化品位划定“大众”的视角逐渐被阶级分析所否决。在阶级话语造就的观念谱系之中,阶级与革命成为定义“大众”最为重要的历史脉络。这时,大众时常被冠以“无产阶级”的定语。对于当代文学来说,这个意义上的“大众”代表了历史潮流之中的进步力量。

“无产阶级大众”不仅拥有自己的阶级目标,同时还开拓出自己的美学风格。通俗显然是这种美学风格的重要因素。通俗意味着接受、吸收、重组和改造,继而以大众熟知的语言给予表述。短期之内,通俗有助于完成一套卓有成效的革命动员机制;在长远的意义上,通俗有助于构建新型的大众文化,制定阶级的美学趣味。这时,阶级与美学、政治终于被纳入相同的轨道。

由于阶级身份的显现,相对于“大众”的知识分子不得不表明自己的阶级归宿。但投身革命阵营的知识分子,相当长的时间内,获得的阶级称号是“小资产阶级”,其美学趣味从未赢得肯定。

20世纪90年代实行市场经济以来,市场角色迅速成为“大众”的另一种定位:消费者。与大众相对的是企业家、商店或者厂方。商品社会对于大众需求的精心考虑,即是市场向消费者提供称心如意的产品。从知识分子到市民、工人,种种社会身份可能轻而易举地统一在“消费者”的称呼之下。消费者“大众”隐含着另一种社会理念:消费行为将他们组合为一个共同体,传统社会身份之中的冲突意味减弱了,生产与消费的对立进一步显现出来。

对于当代文学来说,消费者“大众”的现身同时意味着市场评价体系的崛起。从票房、收视率、点击率到流量,这些概念在作品评价中的权重愈来愈大。在大众传媒发表的评论中,这些概念时常率先出场,情节、人物乃至悬念、结构犹如尾随的补充说明。市场宣布了自己的标准,一锤定音的因素无疑是利润。利润回报率正在重新规划文化生产与文化消费区域,并且重构文化传播方式,电影院、电视台、网站出版机构无不进入机械化生产阶段,说书、地方戏、民歌、地域性传说这些艺术门类因面对面传播的效率低下而逐渐终结。因此,消费者“大众”背后不是村庄成者社区构成的“民间”,而是报刊销售率、卫星电视、互联网铺设的新型商业网点。消费者“大众”甚至享受免费节目,他们的费用已经由赞助节目的广告商支付。

市场调集的资本与技术可以发出强大的号召,以至产生振臂一呼、应者云集之效。只要看一看一些明星周围疯狂的粉丝文化和“饭圈”,人们就可以意识到市场隐藏的组织能力。窥一斑而知全豹——回溯“大众”的浮现、阶级身份与消费者身份的转换,可察觉当代文学的深刻转折。

当代文学以及当代文化的深刻转折同时体现于符号体系的巨变。相对于文字构成的符号体系以及印刷文化,一些人提出了“影像时代”或者“读图时代”。影像或者图像的盛行不仅是表意方式的改造,而且波及社会的文化生态和思维的基本模式。历史的考察表明,报刊杂志形成的公共空间与白话文的使用是五四新文化运动的重要条件,二者已经内在地嵌入现代社会的文化肌理。时至今日,电子技术造就的符号体系与传播网络已经到来,围绕印刷机器产生的各种文化形式无不遭遇强大的对手。从电影、电视连续剧、网络小说到微博、微信或者短视频,新型的艺术门类如火如荼。很大程度上,新型符号体系的意义正在溢出“文化”范畴向经济领域、社会领域延伸。许多时候,“文化”与经济领域、社会领域之间的传统界限恰恰由于新型符号体系的介入而失效。如果联系到人工智能带动的种种未来想象,人们可以充分意识到电子技术以及相应的符号体系将给历史带来什么。

(摘编自南帆《探索当代文学的未来可能》)

【小题1】下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.精英主义认为“大众”是见识平庸、缺乏独立思考的“乌合之众”,其文化品位也简单粗俗。 |

| B.当代文学用阶级分析法的视角来划分大众,认为无产阶级大众代表了历史潮流中的进步力量。 |

| C.知识分子出于政治因素主动自愿地加入无产阶级,但其“小资产阶级”美学趣味被长期否定。 |

| D.市场经济以来,各种社会身份可能更容易统一在“消费者”的称呼之下,大众内部不再有冲突。 |

| A.阶级、美学、政治并非一直处于相同轨道,因此前期的精英并不投靠于大众。 |

| B.无论短或长期,通俗的作用都说明无产阶级大众的美学风格服务于阶级目标。 |

| C.消费者“大众”现身,评价体系随之更新,说明评价作品需使用全新的概念。 |

| D.只要新型符号体系足够强大,便可能将围绕印刷机器产生的各种文化形式消灭。 |

| A.商品社会中“大众”的定位发生变化,与之相对的对立方也发生改变。 |

| B.市场主要标准可重新规划文化生产与文化消费区域,重构文化传播方式。 |

| C.市场潜藏着强大的组织能力,市场调集的资本与技术具有强大的号召力。 |

| D.“大众”身份的转化与符号体系的变化可反映当代文学、文化转折的深刻性。 |

【小题5】请根据文章观点,谈谈你对材料所描述的现象的看法。

某作家在互联网上进行文学创作,因为粉丝的强烈要求改写了结尾;后因为点击量高,作品被拍成影视剧;影片方经过宣发、组织粉丝打榜等活动又吸引了大批路人观众;大火后,相关产品大卖,作家打算创作续集。

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

许多人欢喜从道德的观点来谈文艺,从韩昌黎的“文以载道”说起,一直到现代“革命文学”以文学为宣传的工具止,都是把艺术硬拉回到实用的世界里去。一个乡下人看戏,看见演曹操的角色扮老奸巨猾的样子惟妙惟肖,不觉义愤填胸,提刀跳上舞台,把他杀了。从道德的观点评艺术的人们都有些类似这位杀曹操的乡下佬,义气虽然是义气,无奈是不得其时,不得其地。他们不知道道德是实际人生的规范,而艺术是与实际人生有距离的。

艺术上有许多地方,乍看起来,似乎不近情理。古希腊和中国旧戏的角色往往戴面具,穿高底鞋,表演时用歌唱的声调,不像平常说话。埃及雕刻对于人体加以抽象化,往往千篇一律。波斯图案画把人物的肢体加以不自然的扭曲,中世纪“哥特式”诸大教寺的雕像把人物的肢体加以不自然的延长。中国和西方古代的画都不用远近阴影。这种艺术上的形式化往往遭浅人唾骂,它固然时有流弊,其实也含有至理。这些风格的创始者都未尝不知道它不自然,但是他们的目的正在使艺术和自然之中有一种距离。说话不押韵,不论平仄,作诗却要押韵,要论平仄,道理也是如此。艺术本来是弥补人生和自然缺陷的。如果艺术的最高目的仅在妙肖人生和自然,我们既已有人生和自然了,又何取乎艺术呢?

艺术都是主观的,都是作者情感的流露,但是它一定要经过几分客观化。艺术所用的情感并不是生糙的而是经过反省的。蔡琰在丢开亲生子回国时绝写不出《悲愤诗》,杜甫在“入门闻号咷,幼子饿已卒”时绝写不出《自京赴奉先县咏怀五百字》。这两首诗都是“痛定思痛”的结果。艺术家在写切身的情感时,都必定把它加以客观化,必定由站在主位的尝受者退为站在客位的观赏者。一般人不能把切身的经验放在一种距离以外去看,所以情感尽管深刻,经验尽管丰富,终不能创造艺术。

(摘编自朱光潜《谈美》)

材料二:

艺术就是“人类的一种创造的技能,创造出一种具体的客观的感觉中的对象,这个对象能引起我们精神界的快乐,并且有悠久的价值”,这是就客观方面言;若就主观方面——艺术家的方面——说,艺术就是艺术家的理想情感的具体化、客观化,所谓自己表现。所以艺术的目的并不是在实用,乃是在纯洁的精神的快乐,艺术的起源并不是理性知识的构造,乃是一个民族精神或一个天才的自然冲动的创作。它处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成,虽能受理性学识的指导与扩充,但不是专由学术所能造成或完满的。艺术的源泉是一种极强烈深浓的、不可遏止的情绪,挟着超越寻常的想象能力。这种由人性最深处发生的情感,刺激着那想象能力到不可思议的强度,引导着它直觉到普通理性所不能概括的境界,在这一刹那间产生的许多复杂的感想情绪的联络组织,便成了一个艺术创作的基础。艺术的性质,古来说者不一,亚里士多德说“艺术是模仿自然”,这话现在已不能完全成立。因艺术虽是需用自然的材料,借以表现,或且取自然的现象做象征,取自然的形体做描写的对象,但它绝不是一味地模仿自然,它自体是一种自由的创造。它从那艺术家的理想情感里发展进化到一个完满的艺术品,也就同一个生物细胞发展进化到一个完全的生物一样。所以我向来的观察,以为艺术并不是模仿自然,因它自己就是一段自然的实现。艺术家创造一个艺术品的过程,就是一段自然创造的过程,并且是一种最高级的、最完满的自然创造的过程。因为艺术是选择自然间最适宜的材料,加以理想化、精神化,使它成了人类最高精神的自然的表现。其实各种艺术与自然的关系也很不同。譬如建筑艺术在它建作一方面就纯粹不是取象于自然,乃是随顺着几何学比例的法则;音乐也不是取象于自然;抒情诗更不是模仿自然,它纯粹是抒写主观的情绪。

(摘编自宗白华《美学与艺术略谈》)

材料三:

艺术家中的古典派,理论家中的理想派,都信奉理想的自然主义。他们承认自然之中有美也有丑。两只燕子,飞得最快而姿态最轻盈的一只是美的;许多耕牛中,最强壮耐劳的是美的;一个少女和一个老妇,前者是美的;两个青年,一个气色红润,一个贫血早衰,壮健的是美的。总之,在生物中间,正常的和典型的为美,完满表现种族特征的为美,发展和谐健全的为美,机能旺盛、精神饱满的为美。在无生物或自然景色中间,予人以伟大、强烈、繁荣之感的为美。反之,自然的丑是不合于种族特征的、非典型的、畸形的、早衰的、病弱的。在精神生活方面,反乎一切正常性格的是丑的,例如卑鄙、怯懦、强暴、欺诈、淫乱。艺术既是自然的再现,凡是自然的美丑,当然就是艺术的美丑了。

(摘编自傅雷《艺术与自然的关系》)

【小题1】下列对材料一和材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.古人提出“文以载道”,这一创作理论把艺术拉回到实用的世界里去,而忽略了艺术与实际人生是有距离的。 |

| B.艺术创作离不开创作者情感的主观流露,但是表达需要客观化处理,只有站在客观审视的角度上才能创造艺术。 |

| C.从主观上讲,艺术会给人们带来丰厚的精神财富和悠久的价值,艺术也离不开创作者的创作自觉和想象能力。 |

| D.音乐和抒情诗并没有取象于自然,表明艺术并非一味地模仿自然。艺术本是一种自由的创造,一段自然的实现。 |

| A.“哥特式”诸大教寺的雕像将人物的肢体加以不自然的延长,这种创作师承了埃及雕刻将人体加以抽象化的表现方式。 |

| B.一个民族精神或一个天才的自然冲动的创作决定了艺术的民族性或个性,但理性知识仍对艺术创作有很大的影响。 |

| C.艺术家中的古典派和理论家中的理想派,都认为自然存有美丑之分,这种观点也对其艺术主张产生了影响。 |

| D.在谈及艺术与自然的关系时,材料三介绍的“理想的自然主义”的美学理念,与材料二的观点基本一致。 |

| A.徐悲鸿画作《愚公移山》中,魁梧结实的壮年男子,奋力挥锄掘石。 |

| B.梅以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态。 |

| C.断桥残雪,雪残未消,似有些残山剩水的荒涩感,成为西湖胜景。 |

| D.在梵高的油画作品《星月夜》中,天空是旋涡状的,星云呈现出流动感。 |

【小题5】李白《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”两句千古传诵。请结合材料,谈谈你对其中蕴含的美学意义的理解。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网