名著阅读 适中0.65 引用3 组卷323

下列关于《乡土中国》说法中,不正确的一项是( )

| A.许多沿用至今仍名副其实的老地名,如“李家院子”“王家坝”等,其实反映了农民和土地的人身依附关系,乡村里的人口是附着在土上的,世代生于斯死于斯,不太有变动。 |

| B.小说《故乡》中,读书人“我”不懂刺猹、捕鸟和“乡下人”闰土不识字,本质是一样的,环境不同导致需求不同,所以乡下人不识字的“愚”不是智力问题,只是能力问题。 |

| C.《红楼梦》中大观园可以住着贾家远近各种亲友,他们都被认为是“贾家的人”,但贾府树倒猢狲散后,“贾家”便缩成一团,这反映了中国传统结构中差序格局的伸缩能力。 |

| D.孔子说“学而时习之”,这里的“习”,是通过文字向一套已有的生活方式学习;但乡土社会中的“习”,却并不必然靠文字实现,这乡土性的基层不改变,文字便很难下乡。 |

21-22高一上·重庆·期中

类题推荐

根据《乡土中国》原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

| A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、法理社会,两者的人际交往原则有别。 |

| B.礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体事务时目的与手段间的普遍联系。 |

| C.乡土社会中,人们从熟悉里获得的认识是个别的。《论语》中孔子因人而异地解释“孝”,能让我们体会到这种特性。 |

| D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方与现代社会不相适应,暴露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。 |

阅读下面《乡土中国》中的四段文字,完成下面小题。

【小题2】请模仿对乙段选文的批注,从丙和丁两段中任选一段进行批注。(不超过200字)

对乙段选文的批注:

甲

乡下孩子在教室里认字认不过教授们的孩子,和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩子,在意义上是相同的。

——节选自《文字下乡》

乙

现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。这样才会发生法律。在乡土社会中法律是无从发生的。

——节选自《乡土本色》

丙

这样说,中国如果是乡土社会,怎么会有文字的呢?我的回答是中国社会从基层上看去是乡土性,中国的文字并不是在基层上发生……不论在空间还是时间的格局上,这种乡土社会,在面对面的亲密接触中,在反复地在同一生活定型中生活的人们,并不是愚到字都不认得,而是没有用字来帮助他们在社会中生活的需要。

——节选自《再论文字下乡》

丁

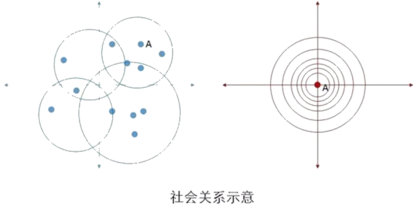

孔子的道德系统里绝不肯离开差序格局的中心,“君子求诸己,小人求诸人。” 因之,他不能像耶稣一样普爱天下,甚至而爱他的仇敌,还要为杀死他的人求上帝的饶赦——这些不是从自我中心出发的。

——节选自《差序格局》

【小题1】下列选项与甲段选文所揭示的道理一致的是( )| A.近水知鱼性,近山识鸟音 | B.日落云里走,雨在半夜后 |

| C.不挑担子不知重,不走长路不知远 | D.吃饭勿忘种田人,喝水要想掘井人 |

对乙段选文的批注:

作者认为现代社会是法理社会,而“在乡土社会中法律是无从发生的”,这种说法是否过于武断?

乡土社会有规矩,有信任,这不错,但法律也是需要的。早在我国春秋战国时期,列国变法家们就纷纷登场,制定了大量的法律,尤其以商鞅变法著称于世,想这些法律应该不仅在上层社会执行,就是处于基层的乡土社会也执行的吧!作者为什么完全忽略掉如此明显的历史事实呢?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网