森林的枢纽

戎可

红日待升,晨雾缥缈,远山如幻。林中某处,黑啄木鸟凌厉的叫声一如既往,转眼间百鸟齐鸣,如歌如潮。百鸟来朝是人类的想象,天下万物实在无高下之分。但是确实,某些物种似乎更加重要,如同枢纽。试想一下,如果没有了啄木鸟,森林将会怎样?

《辞源》说,枢纽,“比喻事物互相联系的中心环节”。这个中心环节如枢如纽,本身并不起眼,然而一旦缺少,整个系统会发生重大改变。1969年,美国生态学家佩因提出了关键种的概念,它的英文是keystone species,其中keystone的本义是指石拱门上方中间的那块石头,它在所有组成拱门的石头中受力最小,但没有它,拱门就会倾倒,keystone的含义与汉语里的“枢纽”异曲同工。

关键种的概念并非凭空而来,佩因教授分析了一系列的例证,特别是他在1966年发表的一项研究。这项研究开始于1963年,他在马考海湾做了一个有趣的去除实验。佩因选择了一块海滩作为样地调查底栖生物。样地的中段——中潮间带,布满了贻贝、藤壶和一种称为茗荷儿的节肢动物,这些动物都固着在岩石上。有一种海星以这些动物为食,哪种动物增多,海星便优先取食哪种,所以没有谁能占据绝对优势。

实验中精彩的部分来了,佩因取走了样地里的海星。3个月后,原本只分布在低潮间带的藤壶,竟然占据了样地60%~80%的空间。随后的9个月里,小个头儿的贻贝和茗荷儿迅速生长,到处都是它们。再往后,茗荷儿也消失了,遍地贻贝。它们侵占了几乎所有的岩石,其他生物无处附着。这样演替的结果,虽然生物量大大提高,但物种数却从15种迅速降到了8种,甚至更少。生态系统中物种数目减少的问题在于,一旦环境变得不适于这区区几个物种的生存,整个生态系统将面临崩溃。而这一切,仅仅是因为去除了几只能够控制固着生物生长的海星。

这个例子里的海星,便可称之为“关键种”。它们虽数量不多,却对生态系统起至关重要的作用。关键种这个概念的意义在于,如果我们能够找到一处生态系统中的关键种,我们只要保护好这个物种,那么生态系统就能够在相当长的时间里,自我维持着它的结构和功能。而从理论上讲,保护一个关键种,所花费用应该不大,四两拨千斤,何乐而不为?

像海星这样通过捕食稳定生态系统结构的例子很多,比如地上的老虎、天上的雄鹰和海边的海獭,这也是我们为什么特别强调保护这些动物的意义所在。但是关键种至少还有另外两种可能的形式,其中一种是基于互利共生关系的关键种。比如在澳大利亚西部,食蜜鸟给很多种植物传粉,也取食它们的花蜜,彼此互惠互利、互相依赖。但到橡子山龙眼开花的季节,它的花却是食蜜鸟的唯一蜜源。在这种情况下,橡子山龙眼就成了关键种,因为一旦它开不了花,食蜜鸟种群就会衰落,其他的植物也将跟随着无法繁殖。

与上面两类关键种不同,生态工程师为其他生物创造生态位,是另一种形式的关键种。比如啄木鸟,它在树上凿出的大大小小的洞,为真菌、昆虫的生存提供了便利,给各种小型兽类、鸟类的隐蔽和繁殖提供了空间。

关键种是个美丽的保护生物学概念,但在真实的世界要找到这样一个枢纽却难上加难,这是因为物种间的复杂关系,往往远超常人的想象。我们能做的,就是到森林里多走走,多观察、多体会、多分析,大自然会告诉我们答案。也许,这就是荒野精神。

(有删改)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.关键种在英文里的意思与枢纽的意义相近,它所起的作用也和枢纽一样,一旦缺失,整个系统就会发生重大改变。 |

| B.佩因教授所做的“去除实验”,在去除样地“关键种”海星后,导致生物量提高,而物种数却迅速减少。 |

| C.只要保护好一处生态系统中的关键种,这个生态系统就能自我维持着它的结构和功能,较长久地生存下去。 |

| D.由于物种之间有着复杂关系,因此要在现实世界里找到一个关键种很难,保护一个关键种更难,可见关键种只是保护生物学的一个概念。 |

| A.文章开头,以“红日待升,晨雾缥缈,远山如幻”的描写,表现百鸟和鸣的美好景象,激起人们对美妙大自然的热爱和向往。 |

| B.在“关键种”概念提出时,文章先引用《辞源》中关于“枢纽”的解释,再用英文的构成,准确而形象地说明其作用,这一方式体现了科普文的特点。 |

| C.关于佩因教授的去除实验,文章采用叙述和描写的表达方式,详细地讲解了实验的样本特点和实验的过程,让读者能够清楚地理解其实验的意义。 |

| D.作者以海星的去除实验为例,通过海星在维护海滩生态系统多样性上的不可或缺,证明海星就是海洋世界的关键种。 |

材料一:

第五代移动通信技术(简称5G)是最新一代蜂窝移动通信技术,它将以全新的网络架构提供远超4G的网络速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,开启人机深度交互、万物广泛互联的新时代。国际移动通信标准化组织定义了5G的三大应用场景:增强移动宽带让超高清视频、无线宽带等大流量业务成为可能或体验更好;超可靠低时延通信可满足远程医疗、工业自动化等行业的精准、可靠时延需求;海量机器类通信可承载大规模、高密度的物联网业务,每平方公里支持100万个设备连接。

(摘编自林振辉《5G关你什么事?》)

材料二:

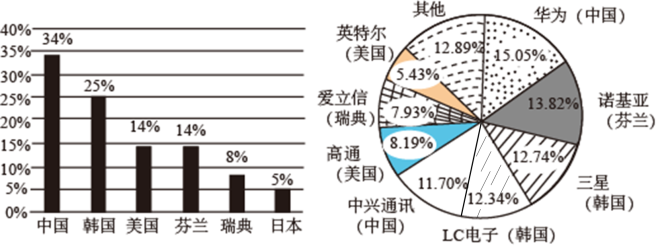

各国5G标准必要专利申请分布 各企业5G必要专利申请比例

(数据来源:中国信息通信研究院知识产权中心)

材料三:

5G将至,机遇与挑战并存。5G是各行各业创新发展的推动者,通过与工业、交通、农业等行业的广泛、深度融合,进而实现从支撑移动互联网向支撑各行业全面数字化、网络化和智能化的全新转型。比如对于健康医疗行业,5G 可用于实时传输医疗数据、远程控制照料病人的云机器人,还可用于急救无人机、智能注射器等。随着5G通信技术的不断改进,它将真正帮助整个社会构建“万物互联”。

然而5G真的那么容易实现吗?现实并不乐观。2017年7月,中国和美国、欧洲、日本、韩国围绕5G通信技术在频率的标准方面达成一致,计划在2020年左右统一通信标准。不过为争夺通信行业,以及出于国家利益的考虑,5G标准在统一过程中,必将引起一场不小的角逐战。哪个国家都想在5G市场中占据主导地位,全球通信标准的统一或许还有很长一段路要走。5G是大数据和人工智能时代的基础设施,应用终端要适配各行各业,这对终端测试提出了极大挑战。有的应用模组在普通环境中测试尚可,但运用到实际场景中,性能变化很大。因此,终端开发需要在产业链中与各类企业合作,推出适合各行业的5G终端。随着

4G不限量流量的普及,5G流量将加速贬值,流量资费红利逐渐消失。和其他几代移动通信网络建设一样,电信运营商5G网络的建设也不会一蹴而就。在4G建设成本尚未收回的情况下启动5G,运营商将面临巨大的高额投资与缓慢回报的成本压力。

(摘编自康双勇《5G通讯技术的机遇与挑战》)

材料四:

关于世界通信技术与中国的关系,中国工信部部长苗圩指出,中国历经“2G跟随、3G突破”,实现了“4G同步、5G引领”的历史性跨越。近日召开的第七届互联网安全大会上,中国工程院院士邬贺铨再次提醒需正视5G时代网络安全问题。比如5G的“万物互联”,让智慧城市成为可能。城市的管网、电力、能源、交通、社区等基础设施都有无数的传感器、摄像头进行监测和通过网络进行智能控制。一方面,精准的数据采集和细粒度的管控使得城市的管理更加科学,但另一方面,也将风险暴露在黑客的视野中。如果这些重要基础设施对外部的攻击没有足够的防御能力的话,一旦出了安全事故,代价将非常大。“但我们不能因担心安全而放弃产业数字化的进程。安全与发展是一体之两翼,需要同步发展。”邬贺铨说。

(摘编自《“万物互联”还是“万物泄露”,5G时代网络安全怎么办》)

【小题1】下列不属于5G三大应用场景的一项是| A.通过在各大城市的公交车上或地铁中安装无线设备和实现网络覆盖,乘客使用智能手机可在车上观看电视视频或上网浏览。 |

| B.综合三维激光扫描、高解析度视频图像等技术,实现考古现场全方位、多角度数据采集,最大程度保持数据完整和文物安全。 |

| C.通过布满农场的高精度土壤温湿度传感器远程在线采集土壤酸碱度、养分、气象变化等信息,实现灌溉用水量的智能决策。 |

| D.无人驾驶汽车上的智能平台仅需瞬间即可对传感器监测到的海量数据进行融合分析,执行减速、刹车、加油、转向等动作。 |

| A.5G开启了万物广泛互联的新时代,通过与各行各业的融合,可催生更多的创新应用及业态,是经济社会数字化转型的推动者。 |

| B.全球5G标准必要专利申请被中、韩、美、芬、瑞、日六国瓜分,我国占比位居榜首,其中华为达15.05%,中兴通讯紧随其后。 |

| C.在各大手机厂商纷纷争夺5G标准必要专利权之际,中国5G建设摆脱了落后面貌,实现越发展,使我国迈入通信技术强国行列。 |

| D.5G是大数据和人工智能时代的基础设施,可使社会生活日益智能化,但它的网络安全不容忽视,5G发展需要安全体系来护航。 |

PM2.5,一个耳熟能详的词汇。对它的准确定义是:“空气动力学直径小于或等于2.5微米的固体颗粒或液滴的总称”, 又被称为细颗粒物或入肺颗粒物。 由于体积小,重量轻,PM2.5可以在空气中滞留很长时间,在空气中被大气环流带到较远的地方。PM2.5的比表面积①比较大,可以吸附更多的病毒细菌和各种对人体健康有害的污染物。空气中的 PM2.5,可以通过呼吸道,进入肺泡,在肺泡内积聚,干扰肺内的气体交换,引发各种疾病。因此,PM2.5对健康的危害特别严重。

1982年,美国已经开始展开有关PM2.5 的前瞻性研究,并于2002年将论文发表于《美国医学会杂志》 。虽然起步较晚,但中国同样不缺乏这方面的研究。从2004年开始,北京大学医学部教授潘小川就开始监测空气中PM2.5的日均浓度。研究显示,PM2.5的增长与医院急诊相关疾病的病人的人数成正相关②。

随后,潘小川等人利用模型计算PM2.5对北京市人群的健康威胁,发现当PM2.5浓度增加 10 微克/立方米时,呼吸系统疾病死亡、循环系统疾病死亡和非意外总死亡的死亡百分率分别上升0.76%、0.43%和 0.67%。

PM2.5浓度升高既有气象原因,也有污染排放原因,其中污染排放为首的主要因素有:汽车尾气的排放,使用柴油的大型车是“重犯”,包括大型公交车、各单位的班车,以及大型 运输卡车等;工业生产排放的废气,在工业生产过程中,不可避免地会向大气排放大量的工业废气,包括可燃性气体、含硫化物的气体、有毒的气体以及含放射性物质的气体等,这些 气体随着废气的排放扩散到空气中;工地建筑和道路交通产生的扬尘,正在城镇化中崛起的新型城市,建筑工地扬尘、“泥头车”上路撒漏扬尘以及城市道路交通产生的扬尘均会促使 PM2.5浓度升高。

为了更好的控制PM2.5的浓度,专业人士建议出台整治施工工地扬尘和餐饮油烟污染、限制燃煤锅炉使用、加强清扫保洁作业、生活垃圾填埋处理等一系列问题的措施。抑制交通污染,包括优先发展公共交通网络、抑制私车发展,机动车限行以及减少汽车尾气排放、整治交通拥堵等等; 加强工业污染防治,从源头抓起,开展工业生产项目的环境评价准入制度,进一步加大对水泥厂、化工厂、冶炼厂和火电厂等大气污染排放企业的监控,确保达标排放,对大气污染较重的企业根据具体情况要采取停产、限产措施,减少大气污染物的排放。同时,也可借鉴英美国家关于空气污染防控法案举措,加快我国清洁空气的立法保护。

(节选自《南方周末》,有删改。)

注:①比表面积是指单位质量物料所具有的总面积。分外表面积、内表面积两类。②正相关是指两个变量变动方向相同,一个变量由大到小或由小到大变化时,另一 个变量亦由大到小或由小到大变化。不过日常生活中常说的“正比”多与“正相关”混淆。正比,有一个确定的比例系数。

【小题1】下列有关 PM2.5的表述不正确的是( )

| A.细颗粒物 PM2.5,是“空气动力学直径小于或等于2.5微米的固体颗粒或液滴的总称”。 |

| B.PM2.5可以吸附更多的病毒细菌和污染物的原因是由于比表面积较大。 |

| C.PM2.5之所以能够在空气中滞留很长时间并被大气环流带到较远的地方,是因为它的体积小,重量轻。 |

| D.PM2.5主要是通过影响人们循环系统的正常运转,引发各种疾病,因此对人们的健康造成极大的危害。 |

| A.美国展开有关PM2.5前瞻性研究二十后才将成果以论文形式发表,中国在此方面虽起步较晚,但至今也有近十年的研究。 |

| B.潘小川教授的研究显示,PM2.5的增长与医院急诊相关疾病的病人的人数成正相关,可见PM2.5危害人体健康。 |

| C.根据潘小川教授等人利用模型计算,当空气中PM2.5的浓度增加10微克/立方米,就会造成循环系统疾病死亡率上升0.43%。 |

| D.减少汽车尾气的排放、工业生产排放的大量废气和在城市化过程中因建筑和道路交通而产生的扬尘,可以降低PM2.5浓度。 |

| A.为了控制PM2.5的浓度,整治工地扬尘、餐饮油烟污染,限制使用燃煤锅炉,加强清洁作业,处理好生活垃圾等措施是不可或缺的。 |

| B.要想整治好交通污染,必须优先发展公共交通网络,抑制私车发展,以求达到减少汽车尾气排放的目标。 |

| C.在工业领域一定要开展工业生产项目的环境评价准入制度,禁止企业排放大量工业废气,对污染较重的企业要采取停产、限产措施。 |

| D.为了更好的控制PM2.5的浓度,制定适应我国国情的空气污染防控法案是必然的趋势。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网