现代信息时代,是一个视觉符号占统治地位的景观社会。短视频正是日常生活视觉化的文化表征,随着现在创作门槛的不断降低和网民创作热情的持续提高,这种“媒介瞬间”在自媒体短视频中愈加凸显。而随着大众生活与移动互联网的联系越来越紧密,短视频与日常生活的深度结合使得用户的认知和思维方式都在一定程度上受到了短视频的影响。在碎片化的时间里,很多人选择观看短视频来打发时间,例如:坐车的时候,等人的时候,独自吃饭的时候等。在观看的过程中,很多人也会拿起手机,试图拍摄一段短视频来记录自己的碎片化生活。在网络人际互动过程中,短视频经常被作为交流的谈资和沟通的工具。

目前时下最流行的VLOG拍摄,即是短视频创作者对于自己日常生活的记录,在一个较为宽泛的主题下,比如旅行、吃饭、工作,VOLG的创作者们尽情发挥,记录着自己平凡而琐碎的生活。这种记录对于很多传播者来说可以是生活中的小仪式感,对于受传者、观看者来说,则是期望在这种虚幻的气氛营造中找到与自己生活交织的类似点,找到心理的一种共鸣,甚至是满足自己的窥私欲。

2009年开始运行的视频网站哔哩哔哩打破了传统社群的交流方式,通过悬浮于视频上方的实时评论功能(弹幕)聚集用户,构建社群。在弹幕互动中,哔哩哔哩弱化了社群成员的个体指向性,强化了社群群体同一性。

这种群体同一性在短视频时代更为明显。个体通过互联网及其提供的平台形成“虚拟空间”的社群,作为“使用与满足”模式中的“积极的”用户,只有当他们感到其需求存在问题,并察觉到可能存在的解决方案,该需求才引发行动。人们通过短视频来满足表达和沟通、人际交往、信息获取、娱乐消遣以及碎片化阅读的需求。于是,需求转换为动机,社群成员将这种动机落实到具体行为上——使用短视频内容来获得“期待的满足感”。伴随着短视频的火爆,社群传播也逐步凸显了出来。例如,快手、抖音等短视频平台已经凭借各自在短视频细分市场上的定位,沉淀了不同的受众,这些受众不断聚合,又形成了各具特色的虚拟社群。

观看短视频,一方面是为了获得精神上的愉悦,另一方面是也为了满足自身的窥私欲。在这个快节奏的现代生活里,人们经营会受到巨大的压力,这些有着共同感受的人在平台上逐渐构成了一个有着共同需求的虚拟社群,在这个虚拟社群中,网民们相互分享,各自都试图获得精神上的愉悦和满足,在一定程度上缓解了大家在社会转型期的焦虑感。

个体参与社群组织,加入公共议题的讨论,可以从中寻求到一种归属感,这种个体对于群体的归属感,是人类社会性的体现。在现代传媒环境中,虽然公众是在被动接受社会信息,但是,在这个过程中,公众也在追寻着群体的认同。短视频的表现形式,就使得其可以充分体现出个体的情感,然后传播出去。而且,由于短视频之“短”,也就导致其无法通过复杂叙事来传递信息,因此,在传播过程中,受众就会通过情感共鸣来形成群体认同,如果能够形成共鸣,就会刺激一个社群的形成。这就满足了个体对于群体追寻归属感的欲望,另一方面也通过个体的情感表达来形成对自身的情感唤醒,甚至上升为群体情感表达的代言。一旦形成了这种社群,则反过来又会加深这种群体情感的印记,形成独特的群体归属感,使社群趋于稳定,并吸引更多的人加入社群。

这种短视频传播,也是满足了传播者的情感表达与需求。制作、传播短视频,可以满足传播者的表达欲望,并打造出鲜明的个人形象。同时,在受到受众追捧和资本追捧之后,也会进一步刺激传播者的内容制作和传播行为。短视频制作也能给创作者创造价值,不但能获得名气与粉丝,还能获得客观的经济回报,以至越来越多的人投身到短视频创作的行列中来。在经济的促进下,使短视频呈现裂变式的传播发展。

移动互联网时代,短视频的内容生产制作离不开策划、创意、生产和传播团队,在消费主义社会语境下,商业规则、市场预期、品牌孵化是推动短视频视觉奇观不断涌现的重要因素。人们不再是被动的信息接受者,而是主动依据自身的趣味去获取甚至是创造内容。当形成一个社群之后,人们在同一个主题下展开叙事,使得短视频内容具备较高的连贯性。共同性使人们走到一起,成为一个社群自发组织。而这个社群中的成员因共同的兴趣、爱好及其他旨趣在网络空间中聚合到一起,形成网络社会中的虚拟社群。

(选自田宇《消费主义背景下的短视频》,有删改)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.很多人选择观看短视频来打发时间,这表明短视频在网络人际互动过程中,占据了主要的交流与沟通的空间。 |

| B.哔哩哔哩的弹幕互动强化了群体同一性,只有当个体感到其需求存在问题,并察觉到可能存在的解决方案时,该需求才引发行动。 |

| C.快手、抖音等短视频平台已经凭借各自在短视频细分市场上的定位,沉淀了不同的受众,这些受众不断聚合,又形成了各具特色的虚拟社群。 |

| D.短视频在传播过程中,受众就会通过情感共鸣来形成群体认同,这种群体认同反过来又会加深这种群体情感的印记。 |

| A.短视频这种日常生活的记录,对于传播者来说,可以是生活中的小仪式感,对于观看者来说,则是期望找到与自己生活交织的类似点,找到心理的一种共鸣。 |

| B.短视频制作能给创作者创造价值,不但能获得名气与粉丝,还能获得客观的经济回报,这也是越来越多的人投身到短视频创作行列中来的原因。 |

| C.商业规则、市场预期、品牌孵化是推动短视频视觉奇观不断涌现的重要因素。网民们相互分享,在一定程度上缓解了大家在社会转型期的焦虑感。 |

| D.网络社会中虚拟社群形成之后,人们在同一个主题展开叙事,通过复杂的叙事传递信息,使得短视频内容具备较高的连贯性。 |

材料一:

疫情防控不误春耕。截至5月5日,全国早稻播栽已全部完成,中稻播栽12%,春播玉米已播种63.8%,全国春播进度快于往年。这个成绩来之不易。全国6万多个农机服务组织、2000万台套农机投入春耕,不少农民手机下单,“一站式托管”种地,“互联网十春耕”成了趋势。

专家说,“这类农业生产性服务的快速推广,既是技情防控的需要,也是农业转型升级的必然。”什么是农业生产性服务?通俗地说,就是贯穿农业生产作业链条,为农业生产经营提供服务,让农民省钱、省心、省力气。

从世界范围看,发展农业生产性服务业是现代农业发展的基本规律。农业经营规模不单指土地规模,也可以是服务规模。当前,全国有37万个提供农业生产托管服务的服务组织,涌现出全程托管、代耕代种、联耕联种等多种服务方式,对于更好地将普通农户引入现代农业发展轨道,它们发挥了越来越重要的作用。

目前的农业生产性服务,主要还是集中在大宗作物的耕种收环节,对于小农户、小产品、特色产业需要的元化服务供给还明显不足。长远看,农业生产性服务应当贯穿产前、产中、产后全链条。比如,为适应新的经营模式提供科技推广;为促进产品交换或价值实现,提供市场营销、品牌塑造:为保障现代农业产业体系高效运转,提供信息、物流、金融、保险等服务。打通关键环节“最后一公里”问题,不断拓展服务内涵外延。

人多地少的基本国情。决定了今后相当长时间我国农业生产主要靠普通农户。“加快发展农业生产性服务业,不能脱离我国大国小农的基本国情,不能脱离农业转型开级的阶段要求。坚持家庭经营主体地位,通过全程社会化服务,一家一户也可以迈向农业现代化”

(摘自《农业生产性服务解种地难题》,《人民日报》2020年5月8日,有删改)

材料二:

当前,欧洲一些国家的生活和防疫物资需求比较旺盛,有很多物资选择中欧班列运输。中欧班列3月和4月开行列数4月发送标箱数等多项指标创历史纪录。

| 时间 项目 | 单月及去年同期增长幅度 | 累计较去年同期增长幅度 | ||||||

| 3月 | 4月 | 1-3月 | 1-4月 | |||||

| 开行车次数(单位:列) | 809 | ↑30% | 979 | ↑46% | 1941 | ↑15% | 2920 | ↑24% |

| 发送标箱数(单位:万个) | 7.3 | ↑36 | 8.8 | ↑50% | 17.4 | ↑18% | 26.2 | ↑27% |

(摘自《中欧班列逆势增长》,《人民日报》2020年5月2日,有删改)

材料三:

复工复产后,很多客运公司依然面临着空驶率高、成本倒挂的情况,然而,山西汽运集团晋城公司乘客人数在3月下的快速回升。这得益于他们实行的“公交化”转型。

2016年,公司发现纯班线客运已不适合市场。2017年,晋城市泽州县“一元公交”率先开通,很快实现了村村通公交。晋城汽运闲置的长途班线车重新有了用武之地。很快周边市纷纷开通镇村公交线路。如今,已形成了城际、城市、城乡镇村的“公交化”格局。

疫情防控初期,社区封闭,人们出行不便,他们把停运的公交改造成“移动超市”,直接开到小区门口。

一个月后,“晋韵菜铺”上线,没人知道这家生鲜电商竞来自一家传统的汽运公司。与此同时,他们还送快递包裹下乡进村,承揽了当地主要报刊的偏远地区投递业务。

他们正计划打造电商小镇,快递物流园区等。数十家物流、仓储企业,本地20多家电商、科技公司将入驻其中。

(摘编自《转型,方有转机》,《人民日报》2020年5月7日,有删改)

【小题1】下列不属于农业生产性服务工作的一项是( )| A.山西运城400多万亩小麦陆续进入收获期,2000多台联合收割机投入“三夏”作业。农机部门组织技术人员组成维修服务小分队,深入田间地头开展义务服务。 |

| B.张家港市永联村党委书记吴惠芳说,紧邻长江的永联村,盛产150多种水产品,村里现在建成了肥米粒乐园、萌宠乐园、作坊街、阳光草坪,农家乐园等主题公园。 |

| C.涪陵区国家现代农业产业园龙头企业与农民合作社签订青菜头收购保护价协议,提高了农民种菜的积极性,保障了农民的收益,也保证了企业生产的原材料品质。 |

| D.今年4月农行湖北省分行与省农业农村厅签订“助力稳产保供与乡村振兴”协议,未来5年支农贷款将净增800亿元以上,为全省农业加快发展注入金融“活水”。 |

| A.农业现代化在我国还有很长的路要走,还需要多方面支持,包括科技市场营销、信息、物流、金融、保险等等。 |

| B.疫情防控期间,有许多物资通过中欧班列由中国输送到欧洲,这使得欧洲一些国家的生活和防疫困难局面得以改善。 |

| C.虽受疫情负面影响,但中欧班列A月的开行车次数和发送标箱数,比起3月都增长了30%以上,是难得的逆势增长。 |

| D.审时度势,适时转型,变危机为机会,山西汽运晋城公司的正确决策,将会有助于启发同类企业和相关企业应对困境。 |

材料一

2020年7月23日12时41分,执行我国首次火星探测任务的“天问一号”在中国文昌航天发射场踏上征程,中国人探索火星的梦想又进了一步。

早在2300多年前,诗人屈原就用一首长诗《天问》,发出了对宇宙洪荒天地自然的疑问:“日月安属?列星安陈?”尽管现代天文学已经可以非常精确地回答这一问题——太阳系的引力维系着八大行星绕太阳公转,然而关于生命、人类、太阳系乃至宇宙的起源,还有太多的未解之谜,这也是中国行星探测任务“天问”的名字来源。“天问一号”的目的地是火星,它的成功发射拉开了向更遥远的宇宙深处探寻的序幕。

火星和地球的诸多相似,引发着人类对地外生命的猜想和思考,作为太阳系里与地球最为相似且距离较近的行星,从古至今,人们都对这颗星球有着无限xiá xiǎng。

从地球上仰望星空,火星仿佛是夜空里的一簇火光,火星运行轨迹复杂多变,看起来忽明忽暗,忽大忽小,令观者迷惑,因此火星最早被赋予的中文名字叫“荧惑”。其中“荧”代指火星表面发射的红光,“惑”则出于古人对火星运行缺乏规律而感到的困惑。

火星上也有四季更替,只不过,如果用地球日来换算的话,火星上一年大约有23个月,这是因为地球环绕太阳一周需要约365天,火星绕太阳一周约为687天,中国科学院国家天文台研究员郑水春说,如果在火星上过日子的话,每天的昼夜长短跟地球上差不多,火星的一天是24小时39分35秒,比地球长了近40分钟。

迄今为止,火星探测可分为三个阶段,第一阶段是早期的飞越探测,时间跨度为1960-1970年,这一阶段国际深空探测刚刚起步,相关国家主要以火星飞越探测、传送火星图片与探测大气参数为主,但探测任务成功率并不高。第二阶段是初步了解火星表面,时间跨度为1970-1990年。以轨道环绕与

无论“天问一号”从火星身上发掘出何种奥秘,人类都能从探测中获得对自身命运的启示,倘若地球气候巨变、生物受到严重威胁,人类将何去何从?火星是否会是人类最后的避难所?这些思考始终萦绕在人们心头,现有开展的一系列探测火星的活动,都在

(取材于央广网的相关文章)

材料二

2020年4月24日是第五个中国航天日,中国国家航天局正式公布,面向深空的中国行星探测任务以“天问”系列命名,中国第一艘火星探测器命名为“天问一号”。

“天问”出自爱国诗人屈原的一首长诗,中国航天局为何会把行星探测器命名为“天问”,道理其实很简单,屈原《天问》一诗,本就是追问天地离分、阴阳变化,日月星辰等自然现象,这正契合了太空探索的主题。

《天问》全诗一共提出了172个问题,这些问题有许多是在屈原那个时代未能解决的,也有屈原明知故问的。大致次序是先问天地之形成,次问人事之兴衰,最后归结到楚国的现实政治。其中许多对历史问题的提问,往往表现出作者的思想感情、政治见解和对历史的总结、褒贬;对自然所提的问题,如“九天之际,安放安属?”“天何所沓,十二焉分?”“自明及晦,所行几里?”……表现的是作者对宇宙的探索精神,对传说的怀疑,从而也看出作者比同时代人进步的宇宙观。关于《天问》的创作背景和缘由,王逸《楚辞章句》认为,屈原因奸佞进谗而被楚王放逐以后,忧愁憔悴,彷徨于川泽之间,游荡在平原丘陵之上,向苍穹发出呼号,仰面叹息;走进楚国先王的宗庙以及王室公卿的祠堂,看到墙壁上描绘着主宰天地山川的神灵,画面瑰奇美丽,形象神奇怪异;又有描绘古代圣君贤王行事的图画,于是在墙壁上书写了文字,以抒发心中的愤懑之情。楚人哀叹屈原的不幸命运,将这些文字收集起来,即为《天问》。

如今我们去探索和解密2000多年前古人的“天问”,表达了我们中华民族对真理追求的坚韧与执着,体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境。《天问》全诗内容奇绝,显现出屈原的思想活跃、奇思妙想和多重思考,与勇于创新的航天精神不谋而合。

(取材于搜狐网的相关文章)

【小题1】下列文中拼音对应汉字的书写及加点字的注音,完全正确的一项是( )| A.暇想 |

| B.暇想 |

| C.遐想 |

| D.遐想 |

| A.屈原在《天问》中提出的有关“日月”“列星”的问题,现代天文学仍然无法对其进行解答。 |

| B.火星运行轨迹复杂多变,且人们对火星有着无限的好奇,所以火星最早的中文名叫“荧惑” |

| C.火星和地球相似,在火星上也有四季的变换,只不过火星的一个月相当于地球的两个月。 |

| D.火星上存在着诸多奥秘,经过人类半个多世纪的探索,终于找到了火星上水存在的证据。 |

| A.《天问》是中国古代最长的政治抒情诗,表现出积极浪漫主义的精神。 |

| B.《天问》和《国殇》均为屈原的作品,这两首诗表达的情感并不相同。 |

| C.《天问》的作者屈原因奸佞进谗而被楚王放逐后,忧思难解,呼号叹息。 |

| D.《天问》是楚人将墙壁上屈原抒发内心愤懑的文字收集起来整理而成的。 |

| A.2020年7月23日,中国首次火星探测任务被命名为“天问一号”。 |

| B.若地球气候发生巨变,生物受到威胁,火星可以成为人们的避难所。 |

| C.“九天之际”等对自然提出的问题是屈原明知故问的,故意义不大。 |

| D.屈原对自然和宇宙的追问和思考,与勇于创新的航天精神不谋而合。 |

材料一

回望70年来的国民阅读,直到上世纪90年代末,纸质书一直占据主导地位。

随着智能手机、平板电脑的大众化,网络阅读铺天盖地闯入人们的生活。技术改变了阅读的面貌和形态。如今,阅读已不再仅仅是打开一本书,“一屏万卷”的数字阅读时代已经到来。

2019年4月召开的第五届中国数字阅读大会发布了《2018年度中国数字阅读白皮书》,截至2018年,中国数字阅读用户总量达到4.32亿,人均数字阅读量达到12.4本。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元,同比增长19. 6%,大众阅读市场规模占比逾九成,是产业发展主导力量。

专家预测,5G时代的来临,为全民阅读的数字化带来新机遇——戴上虚拟增强现实设备,读者马上“置身”于中国历史的影像现场;翻开一本秦兵马俑画册,屏幕上立即展示各种秦俑立体造型……中国出版协会理事长柳斌杰说,随着对新技术的广泛使用,“传播+阅读+沉浸式”的智能化出版将为人们提供更美好的阅读体验。

70年,中国人的阅读从“有没有"升级到“好不好”,不仅阅读书目走在百花齐放的路上,阅读场所从家庭、阅览室换到兼具“颜值”和“内涵”的新型阅读空间。书从纸质变为电子,而且阅读与各个领域跨界,衍生出“阅读+行走”“阅读+话剧"“阅读+科技""阅读+互联网”“阅读+公益”"阅读+摄影"“阅读+音乐”“阅读+电影”“阅读+社交”……阅读,让生活更加多彩。

(摘编自《触摸国民70年间读轨迹》.2019年9月7日《人民日报海外版》)

材料二

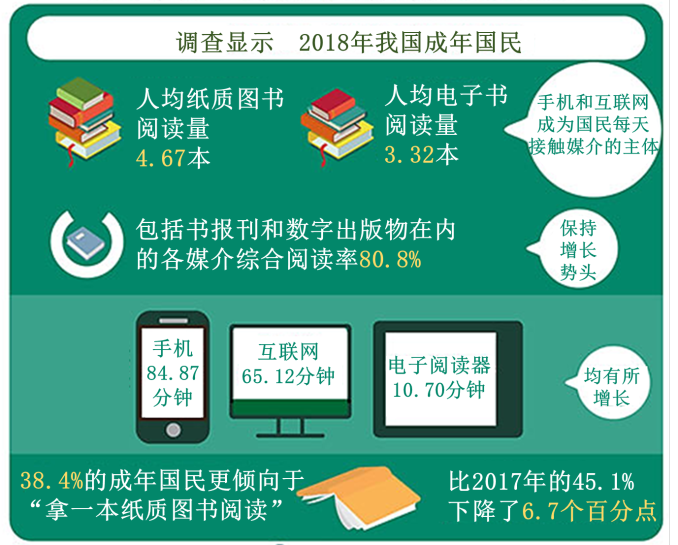

2018年我国成年国民阅读情况调查

(图片来源:新华社)

材料三

从免费阅读到花钱“追更”,消费者正在读书类APP"诱导”下,逐渐接受付费阅读。中国音像与数字出版协会发布的《2018年中国数字阅读白皮书》显示,中国数字阅读市场规模已达254.5亿元,六成数字阅读用户愿意为电子书付费。

纸质载体也好,电子书也罢,本质上都需要人力、物力、财力成本,对任何一个运营机构或者运营商而言,都不可能永远“免费”下去。从这个意义上说,用户开始愿意付费阅读,是一个非常好的开端,只是还需要有关部门在规范方面做更多努力。

目前,数字阅读市场还处于崛起阶段,鱼龙混杂。在运作模式上,一些在筑“付费墙”,一些则在摸索“免费阅读+广告”模式,一些则以分享、点赞、组队等作为激励机制……这些“八仙过海,各显神通”的抢占市场做法,虽没有什么不好,但客观上造成了行业无序竞争,滋生了一些乱象。更有甚者,一些新媒体为在迎合中争取读者,使出浑身解数拼碎片,置起码的原创精神、作者权益于不顾;一些营运平台,在利益驱使下,更是无所不用其极,变着戏法推出一些色情、暴力作品,置起码的社会责任于不顾。

这些现象显然不利于数字阅读市场健康持续发展,不利于社会精神文明建设。因此,在鼓励、扶持数字阅读市场时,及时注意发展中存在的一些问题,并采取措施加以纠正。数字阅读只有在规范上下功夫,才能赢得更大更长远的发展。

(摘编自《数字阅读市场有待规范发展》,2019年8月12日《经济日报》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是| A.70年来,中国人的阅读不断升级,由纸质书占主导地位演变为数字阅读占主导地位。 |

| B.科技发展改变阅读形式,网络阅读的普及与智能手机、平板电脑的大众化密切相关。 |

| C.5G时代为全民阅读数字化带来了新机遇,智能化出版为人们带来更好的阅读体验。 |

| D.不论是纸质书还是电子书都需要人力、物力、财力成本,都需要健康规范发展。 |

| A.调查显示,2018年我国成年国民人均阅读电子书3.32本,每天接触的媒介主体为手机和互联网。 |

| B.2018年,我国成年国民综合阅读率为80. 8%, 数字阅读市场规模达254.5亿元,均保持增长势头。 |

| C.我国成年国民2018年人均每天接触手机、互联网、电子阅读器的时长分别约为85.65和11分钟。 |

| D.2018年成年国民更倾向于“拿一本纸质图书阅读"的比例低于2017年,可见数字阅读暂时遇冷。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网