材料一:

首届上海国际网络文学周11月16日在上海浦东启动,主办方发布了《2020网络文学出海发展白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》显示,中国网络文学正在得到越来越多全球读者的欢迎与认可。从网络文学出海整体规模来看,截至2019年,国内向海外输出网络文学作品1万余部,覆盖40多个“一带一路”沿线国家和地区。网文平台的海外用户活跃度不断上升,海外作者成为一股重要的创作力量。

《白皮书》分析,目前网络文学出海呈三大趋势:翻译规模扩大,原创全球开花,以及IP协同出海。随着“起点国际”和世界各地译者的持续合作,平台上线的中国网络文学英文翻译作品数量持续增长,已超1700部。对外授权方面,“阅文”集团已向日韩地区及泰国、越南等东南亚多国,以及美国、英国、法国、土耳其等多地授权数字出版和实体图书出版,授权作品700余部。

“当蜘蛛侠、钢铁侠等英雄成为世界粉丝情感载体的同时,网络文学也通过一个个中国故事的塑造和不同文娱形式的传播,让越来越多本土IP破土而出,有机会成长为饱含中华民族特色、与全球用户产生情感共鸣的文化符号。”“阅文”集团CE0、腾讯集团副总裁程武说,“可以说,网络文学已成为世界认识中国的重要文化名片,其文化魅力和创作模式具有全球推广的市场潜力。”

(取材于《《光明日报》)

材料二:

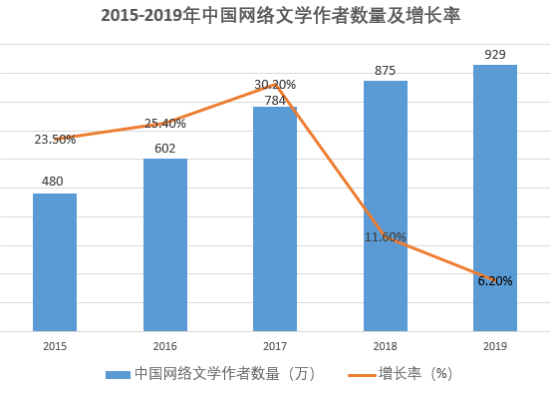

2019年,国内数字阅读内容创作者的规模已达到929万人,海外网文平台起点国际上的海外原创作者数量,从去年的3万名不到猛增到今年的6万多名。

来源:《2019网络文学发展报告》;网络文学企业联合调研

材料三:

网络文学已成为中国当代文学“走出去”战略中的重要组成部分,承担着讲好中国故事、传播好中国声音的使命。更好地推动网络文学“走出去”,需从以下三方面着力:

其一,鼓励海外华裔作家从事网络文学创作。基于“两栖文化”的天然优势,华裔作家创作的网络文学既能表达海外华侨的故国依恋和游子情怀,又能符合其他海外受众的审美趣味,容易被他们接受和认同。华裔网络文学作家数量虽然不多,但几乎遍布世界各国,创作出许多优秀作品,如张郎郎的《不愿做儿皇帝》颂雅的《欧洲五国游》、六六的《王贵与安娜》等。这一系列华裔网络文学作品率先打开了网络文学海外传播的大门,并且赢得了海外主流文化的认同。

其二,拓宽国内外媒体推介渠道。除《人民日报》《光明日报》等国内主流媒体的宣传推介外,外媒对中国网络文学的推介也至关重要。影视改编也是国内外媒体传播网络文学的途径,这种新的出海方式更为海外受众喜闻乐见,甚至还引起了国外翻拍,例如韩国版《步步惊心》,越南版《仙剑奇缘之花千骨》《延禧攻略》等。

其三,培养翻译人才,建立翻译机制。英翻网站Gravitytales、VolaroTranslation和以俄翻网站Rulate为代表的小语种翻译网站相继出现,在它们的推动下,《盗墓笔记》《何以笙箫默》《诛仙》《锦绣未央》等广受国内读者欢迎的网络文学作品被译成外语,走出国门。

目前中国网络文学翻译活动主要是个人或团体自发的小规模翻译行为,还缺乏有力支持,从而影响其在海外进一步传播。因此,加大网络文学翻译人才培养力度至关重要。

(取材于《人民日报海外版》

【小题1】根据材料一、材料二,下列理解不正确的一项是( )| A.截至2019年,网络文学出海有覆盖面积广、网文平台海外用户活跃度不断上升等特点。 |

| B.“起点国际”海外网文平台,在2019年海外原创作者数量翻倍,中国网络文学英文翻译作品已超1700部。 |

| C.2017年国内网络文学作者数量增长率最高,随后逐年下滑,这表明中国网络文学的热度在逐渐消退。 |

| D.“阅文”集团CEO程武认为,网络文学已成为世界认识中国的重要文化名片。 |

| A.在首届上海国际网络文学周上发布的《白皮书》对中国网络文学发展规模、出海趋势都做了详细分析。 |

| B.因为本土IP数量不断增加,中国网络文学已成长为极具民族特色的文化符号。 |

| C.只有中国当代网络文学能承担起讲好中国故事、传播好中国文化的使命。 |

| D.华裔网络文学作家已遍布世界各国。他们创作了不少优秀作品,赢得了海外主流文化的认同。 |

| A.华裔作家具备“两栖文化”的天然优势,更符合海外受众的审美趣味,要鼓励海外华裔作家多创作网络文学作品。 |

| B.搭建海外平台,独立建设中国的唯一的产业链。 |

| C.加大国内外主流媒体的推介力度,拓宽渠道。 |

| D.加大网络文学翻译人才培养力度,建立翻译机制。 |

科举制度下的《论语》

隋大业间实行了科举考试制度,设明经、进士两科,为更多士人开放仕途。进士以考诗文为主,明经以考经义为主。隋代很短,其制不详。唐代进士一科独秀,明经则不被人们看重。明经考试注重“帖经”,“帖经”类似现今的“填空白”,盖住左右经文,中间只开一行,以白纸贴住数字,令考生填写,如十条通五条以上,就可以口问大义了。唐代所谓的“经”是指“九经”:包括《诗》《书》《易》“三礼”(《仪礼》《周礼》《礼记》)“三传”(《公羊传》《谷梁传》《左氏传》)。科举考试中没有《论语》,社会上清谈之风也逐渐消弭,此时《论语》又还原为儿童读物。杜甫晚年流落夔州,说到夔州民风就有“小儿学问止《论语》,大儿结束随商旅”(《最能行》)的句子。“止《论语》”是讽刺当地人不重视学习,会读《论语》是说仅能识字而已。

宋初的科举承唐制,在诗、赋、论、策之外,增加了帖《论语》十通。后来试经义,出题也包括《论语》。这样流行的《论语集解义疏》就不太适用了。北宋真宗时,国子监的祭酒邢昺认为皇《疏》太空疏,便对《论语集解》重新做了疏解。“四库”馆臣说:邢疏“大抵剪皇氏之枝蔓,而稍傅以义理,汉学、宋学,兹其转关”(《四库全书总目》)。其实,《皇疏》非汉学代表。邢疏增加了对名物和典章制度的疏解,逐渐替代了《皇疏》。《皇疏》遂于南宋间亡佚。

宋代以来,《论语》中发行量最大的注本,大约就是朱熹的《论语集注》了。朱熹一生致力于《大学》《中庸》(“学庸”本为《礼记》中的两篇)《论语》《孟子》的整理和阐释,他说“若读得此四书,何书不可读,何理不可究,何事不可处”?他把“四书”看作教士子做人、做官、做学问的教科书。但这个“做”不是汉代“以《春秋》决狱”式地机械的“做”,而是通过学习这些典籍来“正心诚意”,改造自己,从而在处理任何问题时都能有一个正确的出发点。宋儒正是从这个角度来看待儒学的实践性的。朱熹注解经典的一个最大的特点就是把原始儒家所倡导的观念理学化,对于原始儒家观念作了新的阐释,其中有不少歪曲。例如,“礼者,天理之节文”“义者,天理之所宜”“当理无私心则仁”等。在孔子心目中“礼”不过是周初社会规范,“仁”不过是同类意识的展现,“义”不过是按照“礼”与“仁”去行事。朱熹从“天理”的角度阐释它们,其目的不过是增加其权威性,增强它们改造人的力量,把“正心诚意”看作天理的要求。自宋代理学(也称道学)形成后,儒学的实践品格与儒者个人修养日益合一。修养跟不上就被称为“假道学”。

但在朱熹生活的时代,他的努力基本上没有被当时的统治者承认。直到朱元璋立国把程朱理学定为正统儒学,《四书集注》受到空前未有的重视。明代以八股取士,八股文的题目多出自《四书》,并以程朱的解释为准。从此,《四书集注》成为读书人必读书。五百多年的无数的科举考试,促使士人对于《论语集注》烂熟于胸,熟到不仅要会背,而且要熟悉到每一句子、每一个字,理解其含义,并能从中生发出一篇文章来。例如科举试题就可能是“子曰”、“公冶长”或是“礼云玉”(《论语》有句“礼云,礼云,玉帛云乎哉”)等。考生看到如此简单的或割裂的题目,要作文没有对《论语》和程朱注释熟悉是不可能的。

《论语》而且是经过程朱学派注释的《论语》成为每个读书人的圣经,成为判断是非的标准、成为考虑问题的出发点,成为士人不可须臾离开的东西。因此,当清朝末年问题丛生、国家衰弱、社会腐败、列强入侵时,人们查找问题的根源首先考虑的必然是儒学及其典籍。于是在清末民初一些先进人士否定儒学、蔑视儒家经典就不奇怪了。

(摘编自王学泰(《<论语>地位的涨落》)

【小题1】下列对原文论证的相关分析,正确的一项是| A.自隋实行科举考试制度以来,历朝历代都十分重视《论语》。 |

| B.宋代国子监祭酒认为皇侃的《论语集解义疏》太空疏,于是对《论语集解》重新做了疏解,但在当时没有得到认可。 |

| C.宋代以来,《论语》注本发行量最大的是朱熹的《论语集注》,但里面存在不少误读。例如,“礼者,天理之节文”“义者,天理之所宜”“当理无私心则仁”等。 |

| D.自明代开始,程朱理学确立了在儒学中的正统地位,朱斑的《论语集注》是每个读书人的必读书目。 |

| A.文章采取并列式的结构来论证《论语》的地位在历朝历代的涨落。 |

| B.文章第一段引用杜甫的诗句是为了论证在唐代《论语》的地位并不高。 |

| C.文章第三段引用朱熹的话“若读得此四书,何书不可读,何理不可究,何事不可处”是为了论证他认为“四书”是具有可实践性的。 |

| D.文章末段,作者论证了儒学、儒家经典是清朝没落的根源。 |

| A.唐代科举中进士一科独秀,明经不被人们看重,所以《论语》地位并不高。 |

| B.唐以前,清谈之风的盛行很可能是《论语》曾经被推崇的原因之一。 |

| C.宋代以来,儒学的实践品格与儒者个人修养日益合一,修养跟不上就是“假道学”。 |

| D.作者认为,《论语》应该成为判断是非的标准,成为考虑问题的出发点,成为士人不可须臾离开的东西。 |

唐诗的天空,群星灿烂,诗人们写出了诸多优美的作品。作为读者,本当用心读去,致力于成为理想的读者。但是有人在阅读之余,偏要选出桂冠之作,于是引起了不少纷争。

第一个从唐诗中选出独占鳌头之作的当数严羽,“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。”在他打开潘多拉盒子之后,唐诗桂冠便言人人殊,莫衷一是。如明代许学夷认为崔颢的《雁门胡人歌》比《黄鹤楼》更合律,“实当为唐人七言律诗第一”。何景明推举沈佺期的《独不见》为第一;陆时雍则以沈佺期《龙池篇》为第一。李东阳认为唐人七言律诗非杜甫《登高》莫属;胡应麟则认为《登高》一诗“如海底珊瑚,瘦劲难名,沈深莫测,而精光万丈,力量万钧,通章章法、句法、字法,前无古人,后无来学”,推崇这首诗“自当为古今七言律第一,不必为唐人七言律第一也。”清代李光地在《榕村语录》中则以张说《幽州新岁作》为第一。

在这些评价中,第一都是唯一的。但对于唐诗的评价,也有多元第一的观点。对于唐代律诗,明代杨慎在《升庵诗话》中认为崔颢的《黄鹤楼》和沈佺期的《独不见》难分优劣,故而把两者并举,认为它们的差别主要体现在诗法上,“崔诗赋体多,沈诗比兴多。”王世贞认为杜甫“‘风急天高’一章,结亦微弱;‘玉露凋伤’‘老去悲秋’,首尾匀称,而斤两不足。”虽不尽善尽美,但也足以堪称第一。明代周珽虽然承认“音响厚薄,气格高下,难有确论”,但还是热衷于标新立异,指出唐诗“冠冕壮丽,无如嘉州《早朝》;淡雅幽寂,莫过右丞《积雨》。”即认为岑参《奉和中书舍人贾至早朝大明宫》和王维《积雨辋川庄作》乃是唐诗的桂冠。

以上被推举的作品固然各擅胜场,明代胡应麟却不认同永恒第一的观点,他又提出了分期的冠军之说。还有一种观点,认为第一不是恒定的,而是流动的。清代文人吴乔在《围炉诗话》中指出:“凡诗对境当情,即堪压卷。”在他看来,没有固定的第一,只有流动的第一。意指堪称第一的诗歌,乃是对境当情、情与境会的产物,评论者在不同时空中的境与情自是不同,因而认定为鳌头独占的诗歌作品也不相同。

无疑,要想成为一个时代的桂冠诗作,在艺术质量上无疑要求很高。王世贞不认同取沈佺期《独不见》和崔颢《黄鹤楼》为第一,理由是“沈末句是齐梁乐府语,崔起法是盛唐歌行语。如织官锦间一尺绣,锦则锦矣,如全幅何?”即沈佺期《独不见》最后一句和崔颢《黄鹤楼》第一句都欠佳,正如锦中间绣,有损于全篇的整体美,所以不配取为第一。今人孙绍振认为沈佺期《独不见》一诗,从主旨上考察,“完全是传统思妇母题的承继,并无独特情志的突破”,因而在“唐代律诗中无疑属于中下水平”。崔颢《黄鹤楼》“比沈氏之作不只高了一个档次”,但是第二联“平仄对仗并不拘泥规范”。也就是说这两首诗在艺术上都存在着缺点,被推为第一显得欠妥当。

其实,但凡好诗都可以予人以艺术的享受和启迪,所以我们在接受唐诗时,大可不必在意哪首诗堪称第一,哪首诗可谓压卷,能够成为中国古典诗歌理想的读者便足够了。

(摘编自朱美禄《哪首诗是唐诗压卷之作》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.作为第一人,严羽从唐诗中选出独占鳌头之作而引起了唐诗七律桂冠之作的纷争。 |

| B.许氏认为《雁门胡人歌》“实当为唐人七言律诗第一”,原因是《黄鹤楼》更合律。 |

| C.《黄鹤楼》和《独不见》尽管在诗法上有差别,但难分优劣,故而杨慎把两者并举。 |

| D.哪首诗堪称第一, 哪首诗可谓压卷,实无定论,只是读者按照自己的标准而认定。 |

| A.文章开篇提出阐述的话题,接着运用大量的事例进行逐层解析,同时进行分类阐释。 |

| B.文章在评价杜甫《登高》一诗时,采用了对比递进、引证等多种论证方法。 |

| C.今人孙绍振否定《独不见》和《黄鹤楼》的艺术质量,是从反面进行论证和阐述。 |

| D.文章从唯一、多元、非永恒等三个方面解析唐诗桂冠纷争,却没有得出确切的结论。 |

| A.作者对有人在阅读群星灿烂的唐诗之余,偏要选出桂冠之作的行为持批评态度。 |

| B.《早朝》和《积雨》不应为唐诗桂冠,因为作者认为这是周珽热衷于标新立异所致。 |

| C.王氏和孙绍振都不认同取《独不见》《黄鹤楼》为唐诗第一,二人的理由完全不同。 |

| D.一个时代的桂冠诗作至少应具备两个条件:艺术质量需上乘;予人以艺术的享受和启迪。 |

话语权属于国家文化软实力,对内可以引领社会舆论、塑造良好社会政治心态,对外能捍卫国家文化主权、影响国际舆论。话语权是国之重器。大国兴起,往往伴随着话语的崛起。21 世纪是中华民族伟大复兴的世纪,也是中国话语崛起的世纪。新时代的中国既是行动的巨人,也必将成为话语的引领者。

我们之所以有这个信心和底气,是因为中国是一个有追求、有深度、有成功实践的国度,中国完全有理由讲好中国故事。新中国成立70年来,中国共产党团结带领全国人民砥砺奋进,书写了社会主义革命和建设的中国故事、改革开放新时期的中国故事、党的十八大以来发生历史性转折的中国故事,书写了创造时速罕见的经济发展奇迹和社会稳定奇迹的中国故事,书写了贡献世界和平与人类进步事业的中国故事,这为中国话语建构提供了最坚实的底气、最深刻的基础、最厚重的源泉。中国故事来源于人类历史上绝无仅有的独特环境中。当代中国无论在何种意义上都是一个世界级的伟大样本,超长时间的历史纵深、超大规模的经济体量、超大幅员的国土面积、超大数量的人口规模、从未间断的文化血脉和文化传统,正在经历着我国历史,上乃至人类历史上最为宏阔最为广泛的实践创新。事实胜于雄辩,以西方发达国家为代表的资本主义模式,以苏联为代表的传统社会主义模式,以巴西为代表的拉美模式等,都不可与中国故事同日而语。中国故事是由中国共产党领导的,根植于中国的历史文化土壤,蕴含着中国的独特创造。以中国故事为源头活水的中国话语体系,一定会在国际话语体系中占据应有的位置。

我们之所以有这个信心和底气,是因为中国正前所未有地接近世界舞台中央,中国话语在世界范围崛起是历史大趋势。放眼世界,国际形势纷繁复杂,世界正处于百年未有之大变局。如何解局?如何布局?作为一个取得了卓越成就的发展中大国,国际社会期待聆听中国发出的声音,看到来自中国的方案,中国不能缺席。为了应对百年变局,习近平总书记提出了构建人类命运共同体的中国方案。在过去的7年,习近平总书记在众多国内国际场合阐述、倡导人类命运共同体理念,得到国际社会的普遍认同,人类命运共同体理念多次被写入联合国决议。这一跨越时空的宏伟构想已经激荡起全球的广泛共鸣,联合国秘书长古特雷斯高度赞同这一中国理念,他说:“我们践行多边主义的目的,就是要建立人类命运共同体。”第71届联合国大会主席彼得·汤姆森说,构建人类命运共同体,“这是人类在这个星球上的唯一未来”。中国作为负责任大国,必将以更加积极的姿态参与全球治理和重大国际行动,发出更加响亮的中国声音,中国话语必将成为国际舆论场上的一个最强音。

我们之所以有这个信心和底气,是因为中国的学术界理论界正在摆脱对西方话语的路径依赖,不断增强建构中国话语体系的集体自觉。我们必须清醒地认识到,试图通过西方理论的植入和西方话语的中介来讲述中国,最终呈现的不过是不着边际、不伦不类的中国形象。如今,是否能够构建中国话语体系,不是看是否符合西方的价值逻辑、贴近既有的历史经验,是否有某些政治人物、思想人物的概念作话语基础;而是看是否能够从中国实践中升华出中国理论、展示中国思想、提出中国主张,是否能够讲好中国故事、解码中国样本、破译中国密码。讲好中国故事,不能简单延续中华古典话语的母版,不能简单套用马克思主义经典话语的模板,不能简单复制“苏东”国家话语体系的样版,更不能沿袭西方话语体系的翻版,东拼西凑、东搬西挪是无法建构起中国话语的宏伟大厦的。习近平总书记指出:“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”中国各条战线各个领域的理论工作者特别是马克思主义理论学科的专家学者不能辜负了这个时代,一定要坚定“四个自信”,脚踏中国大地,用中国话语讲好中国故事,写出科学社会主义的当代中国“新版本”,形成纵贯古今、融通内外的中国话语体系,开创用中国话语讲好中国故事的新时代。

(节选自何毅亭《中华民族伟大复兴与中国话语的崛起》,有删改)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.21世纪是中国话语崛起的世纪,中国故事为中国话语建构提供了最坚实的底气、最深刻的基础和最厚重的源泉。 |

| B.依托于富有独特创造性的中国故事,中国话语体系一定能够在国际话语体系中占有一席之地。 |

| C.用中国话语讲好中国故事,不能延续中华古典话语的母版,不能套用马克思主义经典话语的模板。 |

| D.中国的理论工作者使命在肩,要立足于中国的伟大实践,构建纵贯古今、融通内外的中国话语体系。 |

| A.文章以21世纪是中国话语崛起的世纪为论点,按并列式结构展开了层次分明的论述。 |

| B.文章从国家复兴、国际社会的期待和国内学术界理论界的努力三个方面来阐述论点成因。 |

| C.文章引用联合国秘书长的言论论证人类命运共同体理念得到了国际社会的普遍认同。 |

| D.文章末段通过破立结合重点探讨如何摆脱对西方话语的依赖,开创讲好中国故事的新时代。 |

| A.中国故事是世界级的超大样本,所以它的发展不同于资本主义模式、传统社会主义模式和拉美模式。 |

| B.中国正前所未有地接近世界舞台中央,中国话语在世界范围的崛起既是自身需要,也是历史的必然。 |

| C.中国学术界理论界曾依赖占据国际主导地位的西方话语路径,没有建构中国话语体系的集体自觉性。 |

| D.如果不是一度通过西方理论的植入和西方话语的中介来讲述中国,中国的国际形象就不会被扭曲。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网