惠子曰:“吾有大树,人谓之樗;其大本拥肿而不中绳墨,其小枝卷曲而不中规矩。立之涂,匠者不顾。今子之言,大而无用,众所同去也。”庄子曰:“子独不见狸狌乎?卑身而伏,以候敖者;东西跳梁,不辟高下,中于机辟,死于罔罟。今夫犛牛,其大若垂天之云;此能为大矣,而不能执鼠。

(节选自《庄子·逍遥游》)

【小题1】下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.今子有大树患/其无用/何不树之于无何有之乡/广莫之野/彷徨乎无为其侧/逍遥乎寝卧其下/ |

| B.今子有大树患/其无用/何不树之/于无何有之乡/广莫之野/彷徨乎无为其侧/逍遥乎寝卧其下/ |

| C.今子有大树/患其无用/何不树之/于无何有之乡/广莫之野/彷徨乎无为/其侧逍遥乎/寝卧/ 其下/ |

| D.今子有大树/患其无用/何不树之于无何有之乡/广莫之野/彷徨乎无为其侧/逍遥乎寝卧其下/ |

| A.“惠子”即惠施,庄子的朋友,先秦时期的杰出代表人物,是合纵抗秦的最主要的组织人和支持者。他主张魏国、齐国和楚国联合起来对抗秦国,并建议齐、魏互尊为王。 |

| B.“魏王”即魏惠王。由于魏国曾定都大梁,所以魏国也称为梁国,因此魏惠王即《寡人之于国也》中的梁惠王。 |

| C.“石”即“禾石”,古代重量单位,相当于一百二十斤(担)。秦汉时期度量衡制度中的“衡制”:铢、两、斤、钧、石。1石=4钧,1钧=30斤,1斤=8两,1两=24铢。 |

| D.“樽”指腰舟,可以捆在腰间漂浮在水上。古人以瓠系于腰间,用以渡水。 |

| A.惠子以“大瓠之种”为比喻,其实是要说在纷乱的现实社会中,有一些人怀有才能却无法施展。 |

| B.庄子用“不龟手之药”的故事来批评惠子的观点,指出有才能的人在施展自己的才华时可能是方法不对,用错了方向,而不是“才能”本身的错误。 |

| C.惠子又用大树的比喻进一步申述自己的观点,大树的遭遇是“立之涂,匠者不顾”,而庄子同意他“大了就没有用处”的说法,这样大家就只有一同离开这个世界了。 |

| D.庄子继续反驳惠子的观点,指出“无用”即是一种“逍遥”,在那远离尘世的地方,精神可以自由自在、无忧无虑,比那些耍小聪明而不免于死亡的“狸狌”强多了。 |

阅读下面的文言文,完成下面小题。

五石之瓠

惠子谓庄子曰:“魏王 为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼

为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼 ,不过数金。今一朝而

,不过数金。今一朝而 ,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

| A.魏王 |

| B.吾为其无用而 |

| C.今一朝而 |

| D.则 |

| A.千里之行,始于足下 |

| B.敏于事而慎于言 |

| C.克己复礼为仁 |

| D.非所以内交于孺子父母也 |

| A.《五石之瓠》节选自《庄子逍遥游》。庄子是先秦道家学派的代表人物。 |

| B.惠子,即惠施,战国时期哲学家,名家学派代表人物,跟庄子是好朋友。本篇及《庄子》其他许多篇章中所写惠施与庄子的故事,多为真实故事记载,反映惠施真正的思想境界。 |

| C.“石”,计算容积的单位,十斗为一石。“实五石”意为能容下五石的东西。 |

| D.“则夫子犹有蓬之心也夫”中“蓬之心”比喻不通达的见识。 |

(1)客得之,以说吴王。

(2)宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼

为事。

为事。 (甲)序技赠写真李山人

(明)吴承恩

通州李子北游于淮阴,馆于蒋氏。李子

李子嘻曰:“余非技人也,而游于技;余非习于技也,而与技偶。

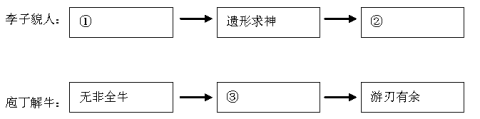

始余挟策读书,出游于都邑,

于是淮南吴生闻之叹曰:“善哉!技可以语学矣!彼君子始而张弓,既而云行水止,而天游焉天下乎,畴靳⑤之哉?熙熙神应之矣——是谓凝化。”

[注]①辅:颊骨。②觌(dí):见。③犁(lí):明确。④謦欬(qǐng kài):言笑。⑤畴靳:意指“收放”。

(乙)庖丁解牛

(战国)庄子

庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

文惠君曰:“嘻,善哉 !技盖至此乎?”

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大 乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,

乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微, 然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”

然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

【小题1】下列句子中加点的词语,不能突出李子画技高超的一项是( )| A.李子 |

| B.缙绅国人 |

| C.余非技人也,而 |

| D.出游于都邑, |

【小题3】上面两篇文言文画线语句中的“嘻”字,分别流露出李山人与文惠君怎样的情感?请简要作答。

【小题4】李子貌人、庖丁解牛,都经历了由技而道的过程。你从中得到的启发是

【小题5】优秀的文学作品刻画人物都能摹形状神,给人留下深刻印象。《诗经·卫风·氓》只用“

【小题6】用斜线(/)给下面短文画横线的部分断句。

一春寒甚,西直门外,柳尚无萌蘖。花朝之夕月甚明寒风割目与舍弟闲步东直道上兴不可遏遂由北安门至药王庙观御河水时冰皮未解一望浩白冷光与月相磨寒风酸骨。趋至崇国寺,寂无一人,风铃之声,与猧吠相应答。

(取材于袁宏道《答梅客生》)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉。一怒而诸

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎。子未学礼乎。丈夫之

(节选自《孟子·滕文公下》)

(二)

匠石之齐,至于曲辕,见栎社树。

匠石归,栎社见梦曰:“女将恶乎比予哉?若将比予于文木邪?夫柤梨橘柚果蓏之属,

山木自寇也,膏火自煎也。桂可食,故可伐;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。

(节选自《庄子·人间世》)

【小题1】文中画波浪线的部分有三处需加句读,请用铅笔将答题卡相应位置的答案涂黑。其大蔽A数千牛B絜之C百围D其高E临山F十仞G而后有枝

【小题2】下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的是( )

| A.侯,封建制度五等爵位的第二等,后多用于对士大夫的尊称,也泛指显贵之家。 |

| B.冠,作动词,指古代男子成年要举行加冠礼。古时男子二十岁行成人礼而戴冠。 |

| C.实,果实,与《五石之瓠》中的“我树之成而实五石”的“实”词义不同。 |

| D.恶,疑问词,译为“哪里,怎么”,与《齐桓晋文之事》中“彼恶知之”的“恶”含义不同。 |

| A.孟子所提及的“大丈夫之道”,其本质是对内心的仁义礼的坚守,是儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”思想的体现。 |

| B.古代女子出嫁时,以顺从为正道,到了夫家要听从丈夫,不能违背丈夫,更要谨慎做事,恭敬对待夫家,方才是合格的妾妇。 |

| C.观看栎社树的人像赶集一样,匠石弟子慨叹从未见过这么好的树,是对栎社树充分展现其木材价值的赞赏;匠人不顾不视,是对其自然之美的不屑一顾。 |

| D.栎社树的“无所可用”是其自身努力探寻的结果。以易沉于水拒绝成为舟船,以速朽拒绝成为棺椁,以易遭虫蛀拒绝作为梁柱,这些都是栎社树长久探寻所得的种种拒绝方式。 |

(1)往之女家,必敬必戒,无违夫子!

(2)盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也

【小题5】请依据文本简要概括孟、庄二人的处世之道。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网