材料一:

在北斗工程诞生之前,我国曾在卫星导航领域苦苦摸索,在理论探索和研制实践方面都开展了卓有成效的工作。

1983年,以陈芳允院士为代表的专家学者提出了利用2颗地球同步轨道卫星来测定地面和空中目标的设想。

北斗工程按照“先区域、后全球”的思路,分“三步走”。

作为解决“有无”问题的第一步,北斗一号需要花小钱办大事,验证系统设计思想的正确性。1993年初,我国提出卫星总体方案,初步确定卫星技术状态和总体指标,次年研制工作全面展开。北斗一号系统于2003年建成,使我国成为继美、俄之后第3个拥有自主卫星导航系统的国家。

面对快速增长的应用需求,北斗二号迈开了提升性能的第二步。2004年北斗二号卫星工程正式立项研制,随后导航系统工程被列入我国16项国家重大专项工程。2012年12月27日,北斗卫星导航系统正式提供区域服务,成为国际卫星导航系统四大服务商之一。

站在前两代星座的肩膀上,北斗第三步迈得无比自信。星间链路、全球搜救载荷、新一代原子钟等新“神器”闪耀亮相,整体性能大幅提升……今日之北斗已经梦想在握。

(摘编自《北斗卫星导航系统的前世今生》,《科技日报》2019年01月24日)

材料二:

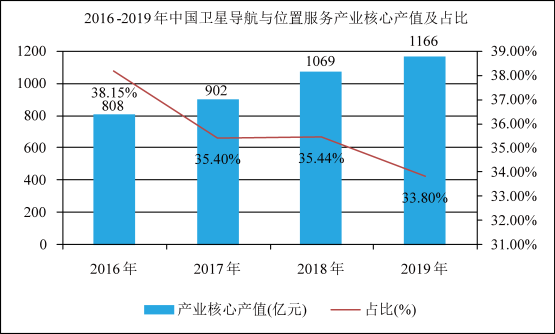

(数据来源于《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》)

材料三:

本报北京6月30日电(记者张蕾)30日下午,第55颗北斗导航卫星成功定点在东经110.5°工作轨位,标志着我国北斗卫星导航系统向全球组网的完成又迈出了重要一步。

据航天科技集团五院的专家介绍,定点成功相当于卫星进入了自己的工作岗位,准备正式“开工”。目前,经过遥测数据判读,星载基准频率合成器、原子钟、导航任务处理单元、星间链路等载荷设备均工作正常,地面接收信号正常。接下来,卫星将进行多项在轨测试,确认所有设备运行正常后,开启工作模式,编入北斗全球导航系统的卫星“大家族”中。

(摘编自《第55颗北斗导航卫星定点成功》,《光明日报》2020年07月01日))

材料四:

2020年6月23日上午,中国“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,标志着北斗全球卫星导航系统空间星座部署完美收官。这对中国航天乃至中国科技来说是一个历史性成就,也为全球经济提供强大科技支撑,注入新的发展动力。

“百感交集,”中国卫星导航系统管理办公室国际合作中心副主任沈军博士对《国际锐评》评论员说,“26年的努力,梦想终于实现”。正如沈军所感慨的,从1994年北斗一号建设正式启动,到2020年完成全球组网,中国北斗建设历时26年,通过服务中国、服务亚太、服务全球的“三步走”战略,与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧洲的伽利略一道,成为全球四大卫星导航系统之一。

作为中国近年来“硬核科技”成果代表之一,北斗的通信与导航一体化是全球独创的技术亮点。北斗全球组网成功,体现了中国科技创新中的自力更生和开放包容两大核心要素。

北斗系统坚持开放包容的科技合作理念,正如沈军所说,“国际化是北斗全球系统的天然属性”。为此,中国不断推动北斗系统进入各项国际标准,积极参与国际卫星领域的多边事务,大力推动北斗系统的国际化应用。

(摘编自《北斗完成全球组网折射中国科技创新的不竭动力》,中央广电总台国际在线)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.利用2颗地球同步轨道卫星来测定地面和空中目标的设想,是陈芳允院士在1983年提出的。 |

| B.我国于2003年建成北斗一号系统,成为继美、俄之后第3个拥有自主卫星导航系统的国家。 |

| C.第55颗北斗导航卫星成功定点轨位,是我国北斗卫星导航系统向全球组网完成又迈出了重要一步的标志。 |

| D.“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,表明我国北斗全球卫星导航系统空间星座部署完美收官。 |

| A.2016—2019年中国卫星导航与位置服务产业核心产值逐年上升,而占比却逐年下降。 |

| B.北斗二号卫星工程正式立项研制,随后导航系统工程被列入我国16项国家重大专项工程。 |

| C.“北斗三号”最后一颗全球组网卫星发射成功,主要对我国科技发展意义重大。 |

| D.北斗导航卫星成功定点,卫星进行了多项在轨测试,所有设备运行确认正常,开启工作模式。 |

材料一:

2018年国庆,深圳世界之窗大型音乐舞蹈史诗《盛世纪》震撼上演。全剧由《日月春秋》、《大汉王朝》、《盛世长安》、《雪域草原》、《碧海扬帆》五大篇章组成。

如何在更大范围内传递中国精神中国梦,要做到这一点,雅俗共赏显得尤为重要。以编舞为例,选择《诗经》《蒹葭》,并配以古曲,视之高雅,然《诗经》《蒹葭》的内容本质是通俗的。

从内容来看,第三幕《盛世长安》以“饮中八仙”和“大唐商市”来呈现。以杜甫《饮中八仙歌》为切入点,通过再现诗仙李白、书圣张旭等人在酒会上的群像醉趣,生动地再现盛唐时代文人士大夫乐观、放达的精神风貌,不可谓不雅。而“盛世长安”则展现了当时闻名天下的东市西市繁华热闹的景象:西市胡姬酒肆、商铺林立、商贾云集,很接地气的市井闹市;东市作为皇家购物场所,其高雅与西市的繁华相得益彰。我们每个人经常会说“买东西”,但很少有人追究“买东西”一词的出处,当大家看完东西两市的表演,就很清楚“买东西”一词就出自唐朝到东西两市的购物之意,令观众感到意外之喜。

深圳世界之窗原创推出的史诗、名著、都市三大系列作品中,每一个作品的主题都有深厚的文化内涵,表面上看对一个景区而言都显得过于严肃厚重,其实每部作品主题的确立,都是艺术与市场的双赢,雅俗可共赏。越是商业性的演出,越要从文化上入手;越是娱乐性的表演,越要在艺术性上加强;越是流行性的作品,越要有精品上的追求。

在信息爆炸的当今社会,铺天盖地的信息足以让人们对各种新生事物产生足够的免疫力,而打动观众的最佳方式则是引发一场情感的共鸣。因此,《盛世纪》提供给观众的不仅是一部作品,更是一台有故事、有人物、有吸引力的演出,一段能让观众产生情感共鸣的美好体验。

(搜狐网《深入浅出讲述中国故事,雅俗共赏传递中国精神》)

材料二:

朱自清先生的《论雅俗共赏》最早于1948年上半年由观察杂志社出版,书中收录关于文艺的论文十四篇,有三分之一是谈诗歌的,主要是谈朗诵诗。先生对新诗创作有个基本观点,即诗歌语言固然应当通俗易懂,明白如话;但更主要的是新诗必须有节奏。盖中国传统诗歌与音乐有密切关系,而“节奏”是从音乐来的;尽管新诗与音乐已没有直接关系,却也不能没有节奏。既称为诗,总要读来朗朗上口,因此节奏是不能缺少的。这本书中谈诗歌的文章大抵从不同角度来阐释并论证这个观点。

书中力作当推《论雅俗共赏》和《论逼真与如画》。这里我想着重谈谈《论雅俗共赏》。先生撰写论文,经常结合中国文学史的发展脉络来谈问题,此文自不例外。这篇论文的观点是有倾向性的,即以古今的名著名篇为例,要求今后的作者能照顾到广大读者层面。也就是说,文学作品不能只供文化程度高的读者阅读,而应该争取多数人(即一般文化水平的人)都能欣赏,这样的作品才能传之永久。这就是我对先生论“雅俗共赏”的粗浅理解。其实我以为,雅与俗并非彼此不能相容的矛盾对立面,其间更没有不可逾越的鸿沟。在先秦文学中,《诗》三百篇应该是最古老也最典雅的作品了,但其中“国风”和“小雅”两大类,有不少作品最初也应该是比较通俗的,且曾在民间广为流传。后来经过上层文化人进行加工,才成为文学史上的经典之作。《楚辞》中的《九歌》也是这样。其后的汉魏乐府、五七言诗以及词、曲,散体文中的话本等,其发展过程亦大抵如是,不妨说都是由俗变雅,或先俗后雅的。清末谴责小说,如《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》等,在当时不过是流行一时供人消遣的“闲书”,现在则成为近代文学史中必须予以评价的古典名著。可见“雅”与“俗”只是相对而言,不宜划分得太刻板、太绝对。

如果从读者这方面说,则从俗到雅,实即“在普及的基础上提高”,主要还是希望广大群众的文化素质和鉴赏能力从低水平向高水平发展。当前有一种风气,强调属于古典范畴的文艺作品非经过人为的改动不可,即使是已被公认为经典之作,如小说中的《西游记》《红楼梦》或戏剧中的《牡丹亭》《桃花扇》也要对它们妄施斧斤。理由是不“改刀”的话就不算“与时俱进”,并认为群众也看不懂。我则认为,这是不科学的,也是行不通的。真正的经典作品,不下苦功夫是读不懂的。试问,谁敢擅改屈原的《离骚》《天问》以及鲁迅的《野草》呢?成功的作家和艺术家是有责任提高读者和观众的鉴赏能力和艺术水平的,而不是随意迁就读者和观众的低水平,从而降低作品的质量或擅改传世已久的经典之作。如果拿“雅俗共赏”做挡箭牌,而一味迎合时尚的低级趣味,最终是会葬送我们一切文学艺术创作的前途的。

一部成功的文学艺术作品能产生“雅俗共赏”的效果,乃是品位很高的美学境界,是一般人很难做到的。不能由于作者水平低或演员的艺术表现力不足,写不出或演不出达到一定水平的作品和剧目,便以“雅俗共赏”为借口而替自己文过饰非。在当前这种社会浮躁风气下,在文化滑坡日益严峻的形势下,请读者耐心读一读朱自清先生这本《论雅俗共赏》旧著,窃以为是大有好处的。

(选自吴小如《<论雅俗共赏>前言》,有删减)

材料三:

①唐朝的安史之乱可以说是中国社会变迁的一条分水岭。在这之后,“士”和“民”的分界不像先前的严格和清楚了。老百姓加入士流的渐渐多起来,这些新晋的士人一面学习和享受那些雅的,一面却还不能摆脱或蜕变那些俗的。这样,“雅俗共赏”似乎就是新提出的尺度或标准。

②到了宋朝,不但古文走上了“雅俗共赏”的路,诗也走向这条路。胡适之先生说宋诗的好处就在“做诗如说话”,一语破的。

③是在什么条件之下才会让俗人所“赏”的,雅人也能来“共赏”呢?孟子说:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”这说的是人之常情,也就是所谓人情不相远。以《西厢记》和《水浒传》为例,这都是“雅俗共赏”的作品,“男女”是“人之大欲”之一,“压迫反抗”,也是人之常情。这可以说是俗人和雅人的交点。

④新时代给我们带来了新文化,产生了新的知识阶级。这知识阶级包括了更多的从民间来的分子,于是乎有了白话正宗的新文学,词曲和小说戏剧都有了正经的地位。抗战以来又有“通俗化”运动,这个运动并已经在开始转向大众化。“通俗化”还分别雅俗,还是“雅俗共赏”的路,大众化却更进一步要达到那没有雅俗之分,只有“共赏”的局面。这大概也会是所谓由量变到质变罢。

(朱自清《论雅俗共赏》,有删节)

【小题1】下列对材料二关于原文内容的理解与分析,正确的一项是| A.文本第一段最后一句的“这个观点”指的是“新诗语言必须要有节奏”的基本观点。 |

| B.朱自清在《论雅俗共赏》一文中指出,文学作品应重点照顾一般文化水平的读者。 |

| C.《诗经》《楚辞》等经典作品都经历了由俗到雅的演变历程,这与上层文人的加工有关。 |

| D.“在普及的基础上提高”即提高广大读者的文化素质和鉴赏力,而非一味地迁就读者水平。 |

| A.文章首先介绍文集基本内容,然后主要就其中一篇文章谈自己的理解和深入思考。 |

| B.作者在阐述“雅俗并非矛盾对立”这一看法时,主要运用事例和比喻等论证方法。 |

| C.文章主要从文学史发展和读者鉴赏两方面,阐释了作者对“俗”与“雅”的认识。 |

| D.这篇前言体现作者鲜明的观点和写作动机,文末点明旧著再版的价值和现实意义。 |

| A.“安史之乱”可以看作是中国文学向“雅俗共赏”转变的起点,因为战乱打破了“士”与“民”的界限,越来越多的“民”进入到上层社会。 |

| B.雅文学和俗文学交融的一个前提就是社会阶层的融合,剧烈的社会动荡,如战乱就成为新文学产生的必要条件。 |

| C.作者引用孟子的话,是想证明,有一些美是被人们共同承认并欣赏的,而这些美主要集中在共通的人之常情上。 |

| D.苏轼的词流传千古,不仅仅有其语言接近白话,明白通畅的原因,还有其抒发的情感往往是人们心中郁结却不能言的感受。 |

【小题5】优秀的文学艺术作品应该如何正确处理雅与俗的关系?请结合材料,谈谈你的看法。

材料一:

作为中华传统文化的重要组成部分,民俗节日有其不可替代的生命力、凝聚力和感召力,它们以各种民俗仪式为基石,承载了中国人古往今来对生活的种种美好祝福和期盼。历史和现实都证明,传统文化的缺位,将会影响社会的和谐稳定和国家的长治久安。因此,对非物质文化遗产的保护、传承和发展,让传统文化活起来,以此提升民族文化创造的内驱力,就是我们这代人维系中国文化生态健康发展的前行路径。

值得一提的是,与官方七夕庆祝活动努力维护自身地方特色与文化多样性不同,年轻一代多将其简化为单一的爱情主题。这虽然引起一些讨论,但不必过于担忧。传统节日诞生于农耕社会的生产生活方式以及相应的社会规范习俗,本身就具有动态发展的特点,如果想要让其活在当下,就需要对其进行创新,赋予其时代特色。就七夕本身而言,它从最初珍惜时令物候到祭祀牛郎织女,从宫中乞巧游宴到市井车马喧阗,既有因时感伤的“旅馆益羁愁”,也有清新缠绵的“轻罗小扇扑流萤”……斗转星移,虽然贯穿千年的共同节日名称不变,但每一代人都为它赋予了“现实性功能”,实现了行为传承。

(摘编自《让传统节日活在当下》,《光明日报》2018.8.18)

材料二:

由华为手机冠名的中国围棋甲级联赛(简称“围甲”)上周在深圳落幕,一场传统智慧与未来科技携手贡献的文化盛宴画上了句号,而留给体育文化领域的讨论才刚刚开始。

围棋是中国文化与文明的代表,能够训练思维、开发智慧、修身养性、培养品格和礼仪。华为消费者业务大中华区总裁朱平在3月份的围甲开幕式上表示,未来二三十年,人类将进入智能社会,面向新的时代,华为立志把数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。市场调研机构IDC发布的数据显示,华为手机全球发货量已跃居第二。牵手围甲,华为手机正赋予自身更多品牌内涵。在闭幕式上华为消费者业务副总裁谢国辉表示,“华为手机与中国围棋甲级联赛两者有灵魂上的契合”,是科技智慧与文化智慧的结合。

一个是传统智慧的代表,一个是AI智能的探索者,传统与创新的碰撞下,科技与文化的交融中,华为手机与中国围棋相互赋能,充分展现中国智慧的风采,推动围棋文化发展走得更高更远。

中国围棋协会主席林建超表示,中国围棋从华为身上学到了很多,华为包容世界,学习对手做好自己的企业战略,对中国围棋完善推进走向世界的发展战略有极大的启发。

(摘编自《华为手机牵手围甲背后:科技与文化的交融》,新华网2018.12.17)

材料三:

《国际文化市场报告2018》是文化和旅游部产业发展司委托中国传媒大学课题组的专项课题。《报告》主编、中国传媒大学人文社科学部部长李怀亮分析认为,2015年至2018年国际文化市场除了个别行业有所下滑以外,整体呈增长趋势。通过对《报告》中数据的分析,我们不难发现,数字文化产业已经成为国际文化市场的主流,实时化、移动化、社交化、智能化以及付费趋势明显。

数字化文化产业中,音乐是人民群众喜闻乐见的文化产品。随着数字技术、网络技术和播放设备的更新迭代,音乐产业关联内容多、渗透力强等特点愈发显现。近年来,中国音乐产业取得了飞速发展:一方面数字音乐产业的版权环境有了极大改善;另一方面,网络视频付费用户已经超过了1.7亿,虽然音乐的付费渗透率还相对较低,但与之前相比,付费订阅数字专辑已成为在线音乐企业的收入来源之一。

不过,虽然中国的音乐产业取得了长足发展,但与其他音乐产业发展已经较为成熟的国家相比,目前仍然有一定差距。中国唱片集团有限公司副总经理侯钧认为,中国的音乐产业在传播、数字专辑发行等方面皆走在国际前列,但在内容生产方面,在海外市场所占的份额仍十分有限。侯钧说:“主要还是因为缺少优质内容,缺少打动人心的音乐。中国文化走出去需要优质的原创音乐,这需要好的音乐环境和优秀的原创音乐人,还需要有专业技术的支撑。”

(摘编自李佳霖《国际文化市场:整体增长强劲,数字文化产业成主流》,《中国文化报》2018.12.10)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.民俗节日是中国传统文化的重要组成部分,有着不可替代的生命力、凝聚力和感召力,不可缺位。 |

| B.七夕多被年轻一代简化为单一爱情主题,这是时代发展赋予传统节日的“现实性功能”,不需过于担忧。 |

| C.中国围棋文化能走得更高更远,在于学习到了华为包容世界、学习对手做好自己的企业战略做法。 |

| D.中国的音乐产业近年来取得了飞速发展,原因之一是数字音乐产业的版权环境有了极大改善。 |

| A.从珍惜时令物候到祭祀牛郎织女,从宫中到市井,既有因时感伤,也有清新缠绵,是七夕在变迁中“活”的表现。 |

| B.华为手机牵手中国围棋甲级联赛,赋予了自身更多品牌内涵,使华为手机全球发货量跃居第二。 |

| C.材料三中,《报告》认为数字文化产业已经成为国际文化市场的主流,数字文化已不可能免费消费。 |

| D.侯钧认为影响中国音乐走出去的原因是缺少优质原创音乐,只要解决了这个问题,海外市场份额小的问题就解决了。 |

| A.应对非物质文化遗产进行保护、传承和发展,让传统文化活起来,以此提升民族文化创造的内驱力。 |

| B.应为所有的传统文化赋予新的时代特色,进行创新性发展,并对其抱有包容心态。 |

| C.我们应认识到科技对文化发展的作用,积极促进科技与文化的交融。 |

| D.重视文化产品质量,提高自主创新能力,以优质内容促进数字化文化产业发展。 |

材料一

2019年4月10日21时,黑洞的第一张“照片”在美国华盛顿、中国上海和台北、智利圣地亚哥、比利时布鲁塞尔、丹麦灵比和日本东京七地同时发布。

黑洞是爱因斯坦广义相对论预言存在的一种天体,它具有的超强引力使得光也无法逃脱它的势力范围,该势力范围称作黑洞的半径或称作事件视界。

黑洞怎么形成的?像宇宙万物一样,恒星也会衰老死亡。一些大质量恒星在核聚变反应燃料耗尽时,内核会急剧塌缩,所有物质快速向着一个点坍缩,最终坍缩成一个体积无限小的奇点,并形成一个强大的力场漩涡,扭曲周围时空,成为黑洞。由于黑洞自身不发射和反射电磁波,仪器和肉眼都无法直接看到它。

黑洞和宇宙的诞生和演化有何关系?又和我们人类有什么关系?为了更准确清晰地解答这些问题,科学家们想直接“看”到黑洞。曾有许多间接证据证明黑洞的存在,但科学家从未直接“看”到过黑洞。4年前,两个黑洞合并产生的引力波信号被科学家“捕捉”到,成为科学界的一个里程碑事件,这是人类第一次“听”到黑洞。 2017年4月5日到14日之间,来自全球30多个研究所的科学家们启动了一项雄心勃勃的庞大观测计划。他们将分布于全球不同地区的8个射电望远镜阵列组成一个虚拟望远镜网络。最终,科学家们成功拍摄到了黑洞的第一张“照片”,人类终于亲眼“看”到了黑洞。

(摘编自《人类首次“看到”黑洞正面照》《人民日报》)

材料二

虽然黑洞距离我们过于遥远,天文学家仍想出了办法观测到它。传统的光学望远镜需要使用口径非常大的光学镜面来观测宇宙中的物体,但科学家还有一种虚拟的方法能把望远镜的口径变大,制成搜集射电波的望远镜,这就是此次拍下黑洞照片的视界望远镜(EHT)。他们利用分布在全球的8座毫米波射电望远镜组成了一个观测阵列,阵列的基线长度几乎与地球相同,这就意味着他们“创造”出了一个地球大小的视界望远镜来观察黑洞。它的能力有多强?据麻省理工新闻报道,它可以数清万米开外棒球上的缝线。

2017年4月,EHT团队连接了分布在世界各地的8座射电望远镜,让他们都指向半人马座A*方向观测几天。实际上,除了半人马座A*,他们还有另一个目标—M87星系中心黑洞。这次公布的就是M87黑洞照片,要保证这8处望远镜能同时看到两个目标,且达到最高的灵敏度和最大的空间分辨率,每年只有10天左右的最佳观测时间。

要看到黑洞的照片,另一大难度就是“洗照片”。科学家得到的是黑洞周边发出的射电波变化数据,要把它们还原成一个可视化的图片非常困难。视界望远镜的阵列一晚上就要产生20000TB的数据,和欧洲大型强子对撞机一年产生的数据相当。科学家不可能对这些数据进行实时分析,因此他们选择先将其传输到两个数据中心再集中分析。观测10天,分析两年,最终才得到这张黑洞照片。

(摘自《人类认识黑洞的小小一步》)

材料三

在2017年EHT全球联合观测的3月至5月期间,上海65米天马望远镜和新疆南山25米射电望远镜作为东亚VLBI(甚长基线干涉测量)网成员共同参与了密集的毫米波VLBI协同观测,为最终人类首张黑洞照片---室女座星系团中超大质量星系M87星系中心的黑洞成像提供了总流量的限制。

中科院上海天文台介绍说,参与本次黑洞拍照的EHT大型国际合作项目的全球200多位科学家中,来自中国大陆的学者有16人,包括中科院上海天文台8人、云南天文台1人、高能物理研究所1人、南京大学2人、北京大学2人、中国科学技术大学1人、华中科技大学1人。另外,还有部分来自中国台湾地区的学者。

“中国在这个项目中的参与是多方面的,我们与中国同事建立了广泛的合作伙伴关系,”EHT董事会主席安东·岑苏斯说,“特别是中科院上海天文台科研人员使用VLBI方法进行观测,随后也实际进行了数据的成像重建,并帮助马普射电天文研究所使用JCMT射电望远镜进行了观测。同时,中国的同事参与了已获数据的理论建模工作,希望未来会有更多的中国同事参与其中。”

(摘自中国新闻网)

【小题1】下列对“视界望远镜”相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.视界望远镜成功拍摄到了黑洞的第一张“照片”,实现了人们“看”到黑洞的愿望。 |

| B.观测宇宙中的物体时,光学望远镜失去了作用,只能运用分布于全球的视界望远镜。 |

| C.视界望远镜事实上是一个虚拟望远镜网络,它的分辨率极大,对观测时间的要求也很高。 |

| D.黑洞的影像并不能通过视界望远镜被直接看到,任需科学家进行数据重建。 |

| A.黑洞是大质量恒星衰老死亡后,形成的具有超强引力,可以扭曲周围时空且体积无限小的天体。 |

| B.从“听”到黑洞到真正“看”到黑洞,科学家们成功的验证了广义相对论的正确性。 |

| C.虽然黑洞自身不发射和反射电磁波,但科学家们通过搜集分析黑洞发出的射电波数据,得到了黑洞“照片”。 |

| D.黑洞本身不发射和反射电磁波,但它能被证实存在,是理论指导实践的范例。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网