材料一:

疫病对人类社会的影响,可以追溯到世界上最早的英雄史诗当中。有研究表明,书中提到的一部分灾难,从所描述的特征或影响来看,应该就是我们今天所说的由有害细菌和病毒等病原微生物的传播而导致的疫病。

根据研究,大约从公元前500年开始,因病原微生物而起的疫病,就开始影响到欧洲文明的发展进程。而1347-1353年间在欧洲流行的黑死病,更是欧洲历史上最具毁灭性的疫病,它的爆发竟然使欧洲人口减少了将近三分之一。当时,民众的恐慌情绪急剧增长,以至于要用相当长的时间,才能抚平与此相关的痛苦记忆。由于大量人口死亡、劳动力分布严重不均,社会结构开始出现变化,农奴从此消失,取而代之的是自由劳动者。应该说,黑死病、麻风病等疫病从多方面影响了欧洲社会和中世纪的西方文明。

如果说欧亚之间的疫病传播最初还受到距离限制的话,那么当历史进入到欧洲向外扩张的殖民主义时期,病原微生物才真正开始了全球传播的旅程。1519年,西班牙人试图征服位于美洲的阿兹特克帝国。阿兹特克人最初抵挡住了西班牙人的攻势,但战争形势随着感染过天花病毒的西班牙人的到来而发生改变。不久,肆虐的天花就杀死了阿兹特克帝国的大量人口,这也成为阿兹特克文明灭亡的重要原因。

当然,在与肆虐的疫病作斗争的过程中,人类的医学事业也在不断进步。16世纪解剖学的发展,17世纪生理学的进步,18世纪病理解剖学的创立,加上19世纪细胞学、细菌学等学科的建树,以及20世纪初临床医学的巨大飞跃,共同成就了现代医学。而现代医学发展、科学技术进步以及政府职能改善等因素,共同推动了卫生防疫工作在全球的普遍开展。可以说,人类正在以不懈的努力和执着的追求捍卫着自身的安全与幸福。

(取材于张大庆等的文章)

材料二:

中国古代文献中的“疾疫”,“疾”指的是比较普通的一般性疾病,“疫”指的是比较严重的传染性疾病,这种分法与现代医学的主张也比较吻合。世界卫生组织有关报告曾经指出,在危害人类健康的严重疾病中,属于传染病的占绝大多数。相比较而言,“疫”比“疾”的影响要大得多,“疫”的大规模爆发往往给社会造成严重灾难。

中国历史上大疫流行的时期,也是中华民族名医辈出的时代。据史料记载,东汉后期屡有瘟疫流行。以治疗伤寒著名的张仲景,在自己的《伤寒杂病论》中论述了多种传染性疾病的中医治疗方法。面对传染性黄疸病,东汉时的华佗曾用可以入药的幼嫩青蒿来治疗。现代医学研究更是循此路径,从青蒿中分离出青蒿素,成功研制出治疗疟疾的新药。

中国人很早就意识到,隔离传染病患者是行之有效的疫病防控措施。公元2年,民间疫情严重,《汉书·平帝纪》中就有记载说:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”到唐朝时,还有佛教寺院设立的“病坊”用于隔离麻风病人,内有僧人为患者治病。

在与疫病作斗争的过程中,中国人在16世纪时摸索出世界上第一种有效预防天花的方法——接种“人痘”。现代医学研究表明,通过有限度地主动感染某种病原微生物或接种该病原微生物的疫苗,可以使人体产生针对该疫病的抗体,从而避免感染疫病。而接种“人痘”,就是主动让未感染的人接触处理过的天花病毒从而产生病毒抗体。

接种“人痘”的办法曾经拯救了成千上万人的生命。法国哲学家伏尔泰曾在《哲学通讯》中专门称赞过中国人的这种伟大创造:“这被认为是全世界最聪明、最讲礼貌的一个民族的伟大先例和榜样。”

(取材于陈忠海、和静钧的文章)

材料三

疫病在很多时候是由病毒而起,这就让病毒听起来有些吓人。一直到20世纪初,科学家们对病毒的认识仍然各执一词,他们甚至在病毒究竟有无生命这一点上都无法达成共识。1935年,美国生化学家运用提纯和结晶技术,首次得到了烟草花叶病毒的晶体。这种病毒晶体看起来就像一块没有生命的冰或钻石,但是只要把病毒晶体溶液放在烟草叶上,病毒侵入烟草叶细胞之后就马上开始增殖。当时曾有媒体评价说,这一发现“动摇了人们对生与死的区分和辨别”。

近些年来的研究则进一步揭示,人类基因组里也有病毒基因的痕迹。尽管病毒自身的遗传信息量非常之小,但它们仍然可以把自己的基因注入宿主细胞,并把宿主细胞变成帮助自己复制的“代工厂”。一般而言,一粒小小的病毒进入一个细胞,很短时间之内就能够复制出上千个病毒体。所以当病毒性疫病出现时,在没有外在干预的条件下,被病毒袭击的宿主,可能会依靠自身机能得以存活,也可能会走向毁灭。由于病毒试图“劫持”宿主细胞来自我复制并蔓延,自然就会激发宿主使用自身的免疫系统这一“武器库”来予以反击。而在现代医学条件下,一些医疗防疫手段的介入,能够帮助人体更加有效地阻止病毒对人的侵害,从而能够避免出现更多的伤亡。

在一定意义上,人类的抗病毒过程,既是一个促进人类自身身体机能不断强大起来的过程,也是一个推动人类抗病毒研究不断深入、不断完善的过程。事实上,人类与病毒之间的斗争由来已久,人类对病毒的认识也在这样的持久斗争中一步步丰富起来,完备的病毒防治体系也正在逐步建立起来。

客观地说,病毒也并非只有破坏作用。相关研究表明,与地球生态系统中任何一个组成部分一样,病毒在维持全球生态平衡方面发挥着独特作用。在海洋生态系统中,每天有20%—40%的细菌被病毒杀死,这才使海洋环境中细菌过快繁殖得以抑制。以此而言,病毒在海洋生态系统里扮演着“反垄断”的角色——有助于确保任何物种或细菌都不能称王称霸,这对保持海洋生物多样性具有积极作用。

(取材于苗德岁、内森·沃尔夫等人的文章)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.接种“人痘”,就是主动让未感染的人接触天花病毒从而产生病毒抗体。 |

| B.历史上,中医药在疫病防治中曾经发挥过重要作用。 |

| C.烟草花叶病毒有时仿佛没有生命,但是在条件合适时又充满活力。 |

| D.人类与病毒之间不断作战,客观上也使人类的生存能力不断强大。 |

| A.疫病的全球传播导致西班牙要在美洲推行殖民扩张。 |

| B.黑死病的流行在欧洲历史上产生的影响最具毁灭性。 |

| C.在危害人类健康的严重疾病中,都是传染病,因为传染病的大规模爆发往往给社会造成严重灾难。 |

| D.东汉时的华佗曾用可以入药的幼嫩青蒿来治疗传染性黄疸病,可见,从青蒿中分离出青蒿素,成功研制出治疗疟疾的新药完全直接的依据于此。 |

材料一:

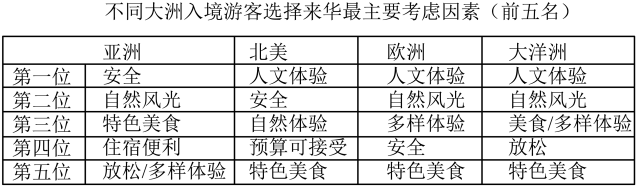

图一

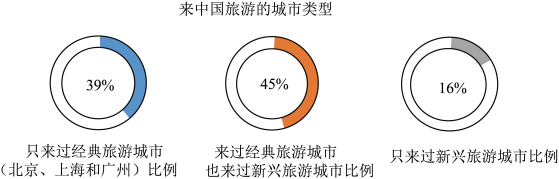

图二

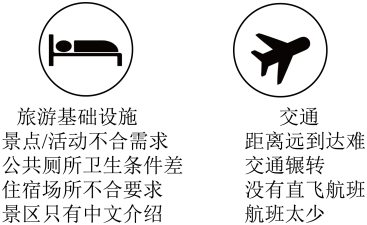

入境游客旅游障碍

图三

(摘编自《2019中国人境游游客行为与态度研究报告》)

材料二:

文化和旅游部“十三五”规划专家委员会委员、北京第二外国语学院教授厉新建向记者表示:“中国发展需要旅游贡献力量。庞大的旅游市场应成为弘扬中华文化的主渠道,入境游市场应成为国家间人文交流机制的主渠道。文化的自信既来自本国人民对文化的深刻理解和尊重,也来自世界各地的人们对中华文化的尊重、爱好和了解。”谈到入境游的品牌建设,中国旅游研究院国际所李创新博士建议,“入境游应实现中国特色文化资源与全球客源市场主流消费群体需求的有效对接,推出更多优秀的工艺美术、演艺、娱乐、节庆、展览等中华传统文化产品,开发高质量的动漫、网络音乐、数字艺术等新型文化产品,扩大中高端旅游产品的文化供给。同时,应丰富入境游产品的类别,推进国家文化公园试点建设,重点打造长城、大运河、长征三个主题的国家文化公园。有序引导和推动冰雪旅游、温泉旅游、邮轮游艇旅游、自驾车旅游、中医药健康旅游等度假休闲旅游产品建设。”

(摘编自人民网)

材料三:

伴随“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人会晤、中日韩旅游部长会议、中蒙俄旅游部长会议等一系列主场外交活动的实施,以及上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等中国主导的国际政治经济组织的持续发声,中国在全球和地区的影响力持续上升,为世界了解和认识中国提供了战略机遇。

《“十三五”旅游业发展规划》明确提出了入境旅游持续增长的发展目标,同时将国际旅游市场发展作为实施旅游外交战略与提升旅游业国际影响力的重要渠道,为入境旅游发展指明了总体方向。在中国从粗放型旅游大国向比较集约型旅游大国、较高集约型旅游大国迈进,并最终建成高度集约型世界旅游强国的进程中,旅游经济增长方式、动力、主体的创新变化为中国入境旅游的持续发展奠定坚实基础。

世界各国特别是发达国家对旅游业尤其是入境旅游的重视程度逐渐增强,持续出台促进旅游市场和产业发展的系列政策,对中国入境旅游市场稳定增长和持续发展形成巨大压力。同时,日本、韩国以及东南亚等国家近年来纷纷通过签证便利化、购物免退税、航权开放、廉价航线,以及海外宣传推广升级等综合化措施,持续提升国际旅游竞争力,进而导致中国入境旅游市场面临的分流压力日渐加大。

当前中国的入境旅游宣传推广体系仍然存在实施主体相对单一,人力资源、物力资源、财力资源相对有限等典型问题。与此同时,也存在激励与考核机制缺位的突出问题。这些都已成为,制约宣传推广工作有效性发挥的关键影响因素。在未来的工作中,建议由国家文化和旅游行政主管部门统筹协调文化旅游行业协会、文化旅游企业等市场核心资源,倡导成立专业化的旅游营销机构,并充分调动各市场利益相关方的积极性,推动旅游宣传推广工作的主体从政府向市场化的专业营销机构转移。

(摘编自《2017~2018年中国人境旅游发展分析与展望》)

【小题1】下列对材料一有关内容的理解和分析,不正确的一项是()。| A.人文体验安全、自然风光等是入境游客选择来华旅游较为突出的考虑因素,而不同地区的入境游客选择来华的原因也不尽相同。 |

| B.亚洲游客最看重安全,且和其他地区不同的是更加看重住宿便捷性。而来自北美、欧洲和大洋洲的游客更加注重人文体验。 |

| C.北上广作为入境游的经典旅游城市,不再拥有优势,更多城市被入境游客了解,入境游客更愿意探索新兴旅游城市的风貌。 |

| D.入境游客去过经典城市同时也去过新兴城市的超过四成,这种“以老带新”的模式未来或许可以为新兴旅游城市带来更多客流量。 |

| A.旅游市场应成为弘扬中华文化的主渠道,入境游市场应成为国家间人文交流机制的主渠道,通过入境旅游可以增加本国人民对自己文化的自信心。 |

| B.我们在推出工艺美术等中华传统文化产品的同时,要扩大高质量的动漫、网络音乐等新型文化产品的供给,后者是全球客源市场主流消费群体的主要需求。 |

| C.“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人会晤等一系列重大外交活动和国际交流活动,提升了中国的影响力,为世界了解和认识中国提供了战略机遇。 |

| D.《“十三五”旅游业发展规划》为人境旅游发展指明了总体方向。旅游经济增长方式、动力、主体的创新变化为中国人境旅游的持续发展奠定坚实基础。 |

材料一:

当前我国经济面临下行压力加大、传统基建投资边际效益和产业渗透率下降的挑战,一季度GDP增长态势因为疫情出现明显波动,推动经济回归正常发展轨道,需要通过需求端的率先复苏,带动生产端走出困局。经过连续多年大规模投资,传统基建领域的存量基数已经很高,再维持高速增长并不现实,新冠疫情,带来了“云经济”“宅经济”的走红,激发了数字经济的潜力,提高了全社会对信息网络、数据处理能力的需求。2020年政府工作报告明确提出,电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势。新基建按下发展快进键,既是应对当前考验的客观需要,也是顺应世界科技与产业变迁趋势、打造未来发展新优势的战略抉择。

[注]2018年中央经济工作会议会议把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”(简称新基建)。

(摘编自网络)

材料二:

新基建本质上是信息数字化的基础设施,是智能经济的底层框架,也是中国经济发展的全新数字化高速公路。新基建是稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径,也是促升级、优结构、提升经济发展质量的重要环节。新基建发展空间巨大,据预测,单是5G网络,到2025年的建设投资便将累计达到1.2万亿元。可以预计,新基建将会使得5G手机、车联网终端、智能家居等新产品更受市场青睐,“栖息在云端”的新技术更有用式之地,加速推进新基建,核心是加快推动5G网络部署,重点是稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。依托大数据、人工智能、云计算等新技术,打破既有产业边界,促进传统基础设施与前沿科技关联产业融合发展。比如,加强前沿科学技术在交通、物流等领域的广泛应用,建设智慧城市、打造智慧交通、培育智慧物流等等。

(主要摘编自任晓刚《加速释放新基建红利》)

材料三:

| 2019年与2020年春节前后传统行业新基建人才需求趋势 | |||||||||

| 行业 | 2019年需求增幅 | 2020年需求增幅 | |||||||

| 传统教育 | 14% | 26% | |||||||

| 传统金融 | 3% | 17% | |||||||

| 物流运输 | 11% | -6% | |||||||

| 医疗健康 | 3% | 47% | |||||||

| 人才输出行业 | 提供人才比 | 数字化服务 | 区块链 | 人工智能 | 数据服务 | 物联网 | 信息安全 | ||

| 电商 | 26% | 4.49% | 4.37% | 4.18% | 4.13% | 4.56% | 3.94% | ||

| 在线教育 | 11% | 2.14% | 2.02% | 2.06% | 2.08% | 1.93% | 1.93% | ||

| 互联网金融 | 20% | 4.16% | 4.42% | 4.25% | 3.96% | 4.04% | 3.71% | ||

| 在线企业服务 | 17% | 3.37% | 3.29% | 3.46% | 3.38% | 3.64% | 3.27% | ||

| 流入指数 | 14.6 | 192.7 | 132.5 | 102.8 | 22.8 | 45.5 | |||

(摘自拉勾大数据研究院《2020年新基建人才报告》)

材料四:

6月22日,拉勾大数据研究院发布《2020年新基建人才报告》,对新基建政策下的人才需求与流动趋势进行观察。春节后,新基建相关人才需求指数和职位投递指数同步增长,创造了数倍于互联网的岗位需求。2020年5月,新基建核心岗位人才的求职活跃人数明显增加。报告指出,六大新基建直接相关行业的人才需求指数大幅上升,至2020年底,新基建相关核心技术人才缺口将达420万,需求量最高的岗位集中在技术研发方向。从新基建人才的供给来看,电商、互联网金融、在线教育、在线企业服务是为新基建输送人才最多的四大行业。从人才需求涨幅来看,拥有阿里巴巴的杭州以28%的需求涨幅稳居第一,成为对新基建“最敏感”的城市。成都、深圳位列新基建人才需求二、三位——这说明相比北上广,新一线城市受新基建影响更大,正迎来数字化人才需求的集中增长、新基建政策加速了互联网人才的“大迁徙”,同样也在影响传统行业的人才需求转型。

(摘编自风凰新闻《互联网人才“大迁徙”》)

【小题1】下列对材料中“新基建”的相关理解,正确的一项是( )| A.疫情对经济的影响和传统基建的高存量基数难以维持经济高速增长,是国家按下新基建发展快进键的根本原因。 |

| B.新基建的本质特点是信息数字化,作为智能经济的底层框架,相比传统基建,更符合世界科技与产业的变迁趋势 |

| C.新基建发展空间巨大,作为稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径,其投资规模已经超过传统基建领域。 |

| D.加速推进新基建,“栖息在云端”的新技术将更有用武之地,主要体现在使得5G手机等新产品更受市场青睐。 |

| A.智慧城市、智慧交通、智慧物流的出现,打破了产业边界,是依托大数据、人工智能、云计算等新技术实现传统基础设施领域数字化、智能化转型升级的具体体现。 |

| B.新基建政策加速了互联网人才的“大迁徙”,新基建关联行业及许多传统行业迎来了大量人才流入,区块链人才流入指数最高,而电商成为新基建人才提供的最大“孵化场”。 |

| C.从《2020年新基建人才报告》可知,电商在数字化服务、区块链、人工智能、数据服务、物联网等多个方面输送人才均多于在线教育、互联网金融和在线企业服务这三大行业。 |

| D.新基建影响传统行业的人才需求转型,从2020年春节前后新基建人才需求趋势看,传统教育、传统金融、医疗健康领域比上年同期对新基建人才的需求显著增加。 |

| E.统计数据显示,杭州新基建人才需求涨幅居首,对新基建“最敏感”,受新基建影响更大,正迎来数字化人才的集中增长,人才需求总量已高于北上广和其他新一线城市。 |

梅贻琦——永远的校长

自1914年由美国吴士脱大学学成归国,梅贻琦即到清华担任教学和教务长等职务。1931年,出任清华校长,自此后到他在台湾去世,一直服务于清华,因此被誉为清华的“终身校长”。

梅贻琦是首批清华招考的留美公费生。其同学徐君陶回忆,自己在看榜时,见一位不慌不忙、不喜不忧的学生也在那儿看榜,看他那种从容不迫的态度,觉察不出他是否考取。后来在船上碰见了,经彼此介绍,才知道是梅贻琦。当时人们留美都选的是中国人熟知的学校,梅贻琦却单独去到了东部的伍斯特理工学院。徐君陶后来才听说那是一个有名的工业大学,认为梅贻琦的选择确和一般人不同。梅贻琦儒雅、谦和。他虽工科出身,但喜爱音乐、书画和诗词,又通晓四书五经、史地和社会科学,洞悉人性的隐微。人称他是“寡言君子”,望之岸然,即之也温,对人和颜悦色。

梅贻琦于1931年10月至1948年12月出任国立清华大学校长,到职后积极延聘国内国际著名学者来校执教。他认为大学“应有两种目的,一是研究学术,二是造就人才”。

1955年梅贻琦由美去台湾,创办新竹清华大学,担任校长直到1962年逝世于台北。所以,有人说他是一位“终身校长”。其夫人韩咏华,1977年由美国回到北京定居,受到邓颖超的热情接待。

清华前身是一所留美预备学校,颇有名气但无学术地位。著名经济学家陈岱孙回忆,1929年他到清华教书时,学校录取150名学生,报名不过400人左右。而梅贻琦任校长,不到10年时间,清华就得以跻身于国内名牌大学之列。他的一生仅仅做成了一件事,就是成功地出任清华校长并奠定了清华的校格。

“生斯长斯,吾爱吾庐”,梅贻琦用这八个字概述了他与清华的血缘之亲,也表达了他对清华的挚爱。梅贻琦在清华有两句名言,一句是:“大学者非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”另一句是:“学生没有坏的,坏学生都是教坏的。”他是这么说的,也是这么做的。

他不拘一格揽人才,做教务长时,曾亲自到火车站接赵元任先生。他和国学研究院四大导师,即王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任,“一直保持着诚挚的友谊”。王国维1927年夏在颐和园自杀,也是梅贻琦亲自去园内收殓并料理后事的。

延揽人才的诚意在华罗庚身上得到极好的体现。华罗庚从一个只有初中学历的小学教员、店员,被破格召进清华大学加以培养;又破格从一位资料员转升为助教;破格被送到英国剑桥大学去“访问研究”;最后又破格未经讲师、副教授阶段而被聘为教授。上述过程大多是在梅贻琦的亲自过问下实现的。

冯友兰在西南联大教书,留有长髯,身穿长袍,颇有道家气象。一次他去授课,路遇金岳霖,金岳霖问:“芝生,到什么境界了?”冯答:“到了天地境界了。”两人大笑,擦身而过,各自去上课了。学术自由与独立思考在这样的环境里自然蔚然成风,且大大滋养了学生。

“对知识分子心态了解之深,当时少有如他的人。”梅贻琦的儿子梅祖彦回忆。梅贻琦在礼聘教师方面,尽了自己最大的努力。

对于学生,梅贻琦一律采取爱护的态度。抗战爆发前夕,当时学生情绪非常激昂。冀察政委会委员长宋哲元派军队到清华清查,竟被同学缴了械,运输车辆亦被掀翻,领队的团长也被扣留。当晚,有一个师的部队荷枪实弹进入校园,当时有20名左右的同学被捕。

第二天梅贻琦召集全校同学讲话,以极沉痛而低沉幽默的口气,告诫同学:“青年人做事要有正确的判断和考虑,盲从是可悲的。徒凭血气之勇,是不能担当大任的。尤其做事要有责任心。你们领头的人不听学校的劝告,出了事情可以规避,我做校长的不能退避的。”最后梅贻琦表示:“你们还要逞强称英雄的话,我很难了。不过今后如果你们能信任学校的措施与领导,我当然负责保释所有被捕的同学,维持学术上的独立。”

西南联大(梅贻琦仍是清华大学校长,任联大常委并主持西南联合大学的校务)在办学8年的岁月里,没有因政治原因开除过一个师生员工,校中既有闻一多、吴晗等进步人士,也有国民党直属区党部,有三青团直属西南联大分部,此外还有地下党组织,有中国民主同盟的组织。

身为校长的梅贻琦,对清华的一草一木寄有深情,对“清华基金”,他更视为命根子。1949年后他在美负责管理这笔基金,不愿用这笔钱拿到台湾盖大楼、装潢门面,他想用在科学研究上。因此,台湾有人骂他“守财奴”,他也不在乎。1955年他回到台湾后,把这笔款子用在筹建清华原子科学研究所和新竹清华大学上。

晚年的梅贻琦患病住院,无力支付医药费,而在他病桌旁始终有只从不离身的手提包。在梅贻琦去世后,夫人韩咏华打开包一看,竟是清华基金的历年账目,一笔一笔,清清楚楚,在场者无不动容。

【小题1】下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )| A.同学徐君陶回忆,梅贻琦看榜时,不慌不忙、不喜不忧、从容不迫,与众不同。当时人们留美都选的是中国人熟知的学校,梅贻琦却单独去到了东部的伍斯特理工学院,大家认为梅贻琦的选择确和一般人不同。 |

| B.梅贻琦工科出身,但儒雅、谦和,望之岸然,即之也温,喜爱音乐、书画和诗词,通晓四书五经、史地和社会科学,洞悉人性的隐微。人称他是“寡言君子”。 |

| C.早期的清华颇有名气但无学术地位,而梅贻琦任校长,不到10年时间,清华就得以跻身于国内名牌大学之列。不过梅贻琦成就有限,因为他的一生仅仅做成了一件事,就是担任清华校长并奠定了清华的校格。 |

| D.不拘一格揽人才,在礼聘教师方面,尽了自己最大的努力。梅贻琦曾亲自到火车站接赵元任先生,他和国学研究院四大导师“一直保持着诚挚的友谊”,破格培养、任用华罗庚,营造学术自由与独立思考的环境。 |

| E.梅贻琦重视学术自由中立的使命,这是他办学的重要理念。因此,在政治上他兼容并包,没有因政治原因开除过一个师生员工。 |

【小题3】文中的梅贻琦有哪些性格特质?请简要分析。

【小题4】梅贻琦任清华校长期间,为什么能做到学术自由与独立思考蔚然成风?请结合材料谈谈你的看法。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网