材料一:

“每到四五月份,办公电话就成了热线,十有八九是咨询转专业的。相当一部分学生在上大学前,都不知道所报考的专业到底要学什么。”近日,一位高校教务处负责人表示,与转专业相对的是高考生报志愿时的迷茫:“高考学生都说不清楚自己的兴趣点是什么,将来想从事哪方面的工作,往往由家长、教师甚至委托机构代为填报。”有调查显示,在填报高考志愿时,仅有13.6%的人了解所选专业;有超70%的大学生受访者表示,如果有可能,想重新选择一次专业。

“新高考背景下,中学生需要尽早进行科学的职业生涯规划,主动了解社会,积极探索自我,找到合适的目标,明确前行的方向。”石家庄市教育科学研究所副所长张惠英介绍。

(摘编自河北新闻网《生涯规划教育 让学生找到前行航标》)

材料二:

浙江省高中学生自我认知情况调查表

选项 | 非常了解(%) | 了解(%) | 不是很了解(%) | 一点不了解(%) | 没有考虑过(%) | |

个性 | 30.2 | 60.3 | 7 | 1.9 | 0.6 | |

兴趣 | 28.5 | 49.7 | 18.1 | 3.2 | 0.5 | |

能力 | 27.9 | 53.2 | 15.6 | 2.5 | 0.8 | |

选项 | 很强(%) | 较强(%) | 一般(%) | 不具备(%) | 没有考虑过(%) | |

合作意识 | 19.7 | 32.4 | 45.8 | 1.2 | 0.9 | |

竞争意识 | 21.3 | 24.5 | 45.6 | 5.4 | 3.2 | |

创新意识 | 15.5 | 33.3 | 41.9 | 5.9 | 3.4 | |

社会适应能力 | 23.5 | 21.2 | 51 | 0.3 | 4 | |

人际交往能力 | 22.6 | 37.9 | 36.7 | 0.3 | 2.5 | |

(摘编自《浙江省首届新高考学生生涯规划教育现状调查报告》)

材料三:

在生涯发展及其各个维度上,性别、科别、学校性质、是不是独生子女等变量的影响未达到显著作用;年级、学业成绩和父母受教育程度等变量对于生涯发展及其各个维度有显著作用,并且年级越高,生涯发展水平越高,成绩越好,生涯发展水平越高,父母受教育程度越高,生涯发展水平越高。

(摘编自卢淑芳《高中生生涯发展的影响因素及其干预研究》)

材料四:

高中生生涯教育包括学业规划、职业规划和人生规划,是学生在适当时期尽力规划个人未来生涯发展的历程。这个过程中,学生应全面展开自我评估,客观进行生涯选择,稳妥进行人生管理,由此,可以将盲目选择对人生的不利影响降到最低。

在新高考背景下,学生应全面评估自我,对自身能力、性格、兴趣、优劣势、个性、身处环境等有清晰的认识,并在此基础上进行学业规划、生涯规划。生涯规划具有导向性,是随着学生年龄、经历、身处环境不断调整并继续发展的。任何一个阶段的规划都有助于学生清晰认识到“我是谁”“我想成为谁”“我能成为谁”等问题。

新高考改革下,学生学会选择是其高中阶段的重要任务,也是其人生规划初期的基本要求。学生不仅要提前清晰认识评估自我,规划高中三年的选修课程,确定高考的选考科目,更要明确认识到课程选择的意义、生涯选择的重要性、社会需要与个人发展的关系以及人生的价值和责任。

高中生选择权的增加给予学生更多机会和权力去思考规划未来的专业方向和职业道路,促使学生更早地思考人生,选择满意的生活方式,进而寻求个人价值和幸福。通过生涯教育,学生对自己的兴趣、优劣势和身处环境等有清晰的认识,对高中学习、大学专业、未来职业、自我需求和社会需要有正确的认知,进而进行客观地、主动地选择。基于此,学生思考评估后的选择更能强化学生的学习目标,促进学生自我管理,形成良好的生活习惯,从而有助于其终身发展和自我实现。

(摘编自刘瑞颜《新高考背景下高中生生涯教育的意义及途径》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.超过70%的大学生想重新选择专业,这可能与他们在填报高考志愿时,由家长、教师甚至委托机构代为填报志愿有关。 |

| B.在性别、科别、学校性质、是不是独生子女等可能影响生涯发展的变量上,研究表明它们对高中生生涯发展影响不大。 |

| C.高中学生能清晰地认识评估自我,规划高中三年的选修课程,确定高考的选考科目,这都是学生学会选择的具体表现。 |

| D.相较于兴趣与能力,被采样的学生对个性这一自我因素的认知更加了解,有超过90%的学生对自己的个性认识清晰。 |

| A.在张惠英看来,中学生明确自己的兴趣方向,结合对社会的了解,尽早地进行科学的职业生涯规划是十分重要的。 |

| B.据材料二的数据,对于浙江省被采样的学生来说,他们在“自我认识”方面还是比较关注的,总体认识比较到位。 |

| C.对学业、职业与人生的规划是高中生生涯规划的主要内容,是学生在高三年级尽力规划个人未来生涯发展的历程。 |

| D.据材料二可知,“社会适应能力”是被采样学生最容易忽视的因素,而“竞争意识”是最多学生认为自己缺少的。 |

材料一:

习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话中指出,经典之所以能够成为经典,其中必然合有隽永的美、永恒的情,浩荡的气。经典通过主题内蕴、人物塑造、情感建构、意境营造、语言修辞等,容纳了深刻流动的心灵世界和鲜活丰满的本真生命,包含了历史、文化、人性的内涵,具有思想的穿透力、审美的洞察力、形式的创造力,因此才能成为不会过时的作品。这是对经典作品特色与价值的高度凝练,也为新时代创造文艺精品指明了方向。

在我们的文学经典作品序列中,有一部分属于红色文学经典。何谓“红色文学经典”?按照“常念为经、长数为典”的概念界定,红色文学经典就是经过大浪淘沙的历史积淀和千锤百炼的时光筛选,留存下来的旨在传承红色精神基因的作品,而且是那些最具代表性、典范性、权威性的作品。这些作品具有穿越时空的精神感召力与思想引领力,总能在新的时代条件下绽放新光彩、释放新能量、彰显新魅力。

(摘编自《谈“红色文学经典”的价值;彰显超越时空的思想穿透力》,“中新网”2020年4月8日)

材料二:

青少年对红色经典书籍认同度及认知来源情况

| 认同度 | 能够激励自我克服困难 | 83.3% |

| 有助于树立三观、确立理想 | 73.9% | |

| 能够忆苦思甜、更珍惜现在生活 | 52.8% | |

| 能够以英雄人物为榜样、学习优良品质 | 17.3% | |

| 对自己毫无意义 | 3.2% | |

| 认知来源 | 影视剧 | 81.8% |

| 教科书 | 72.4% | |

| 学校活动 | 58.3% | |

| 网络媒体 | 45.6% | |

| 父母、老师、同学的推荐 | 25.2% |

(图片来源:中国图库)

材料三:

《青春之歌》《上甘岭》《小英雄雨来》《小兵张嘎》《阿诗玛》《上海的早晨》《创业史》……这些文学经典犹如鼓舞斗志、蓬勃激昂的华彩乐章,在浩瀚的历史时空中回荡。

11月16日,“初心与手迹——中国当代文学红色经典融媒诵读会”在中国现代文学馆举行。这些红色经典文学作品以朗诵直播的形式走进观众视野。整场活动将以历时近8小时的全天候全媒体直播形式,面向全国广大观众,展示红色经典手稿及这些经典创作背后的故事,以及经典作品所承载的永恒文学魅力。这是落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,繁荣发展社会主义文艺的具体实践。

网络直播红色经典诵读,能够让受众重温一段段红色历史与革命往事,引领读者深刻感受到作家创作红色文学的时代背景和文化氛围,进一步了解珍贵手稿背后一个个动人的故事。

目前网络上内容质量参差不齐,以红色经典诵读上载网络传播,主流文化渗透到新媒体,占领网络平台,以受众喜爱的形式推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民讴歌英雄的红色经典力作,意义重大。

(摘编自《探寻初心找寻价值:红色经典文学以朗诵直播形式走进观众视野》)

材料四:

文学写作不会在真空中存在,它必然要受到各种力量的制约。如果说红色经典受到了一定的政治干预,那么当今的文学写作也受到了一定的市场“经济力”的操纵。我们的文学世界里时常失去理想、信仰、乐观、进取、诚信、友爱、优美、崇高、典雅,却让自私、享乐、权谋、诡计、暴力、仇杀、乱伦、荒诞、无耻、丑恶泛滥。这里并不是彻底肯定或者否定某一年代的文学,而是主张要以科学的态度,从中国当代文学发展史的视角观照不同时代的文学,在历史传承的过程中不断去粗取精、去伪存真,形成自觉的文学精神,繁荣中国当代文学。在当今挣脱“经济力”对文学的束缚时,需要在红色经典中积极地汲取已经获得的那些宝贵的精神营养。红色经典是现代汉语的文学写作达到历史高度的代表作,它对中国优秀文学传统的继承,它所表现出的中华民族特有的思想、情感和审美方式,它在语言运用方面的丰富与雅正,已经成为现代汉语文学在一个时代的文学符号。

(摘编自《红色经典的当下意义》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.红色文学经典包含着隽永的美、永恒的情浩荡的气,长期被人们传颂。 |

| B.红色文学经典是经过历史积淀和时光筛选,留存下来的旨在传承红色精神基因的作品。 |

| C.青少年对红色经典的认同度还算很高,对它们的认知主要有影视剧、网络媒体两大途径。 |

| D.红色经典诵读以网络直播形式出现,有利于读者深刻感受创作时的时代背景,了解作品背后的故事。 |

| A.习近平重要讲话是对经典作品的特色与价值的高度概括,中国现代文学馆的做法是对探寻经典作品价值的具体实践。 |

| B.中国现代文学馆举行红色经典文学诵读,让主流文化渗透到新媒体,对于如今网络上内容质量参差不齐的现象可能会有一定的影响。 |

| C.在写作方面,红色经典曾受到了一定的政治干预,当今文学则受到了经济力的操纵,各有不足,我们应以科学态度对待。 |

| D.传承红色经典,汲取其所蕴含的中华民族特有的思想、情感,就会形成自觉的文学精神,起到繁荣中国当代文学的作用。 |

材料一

恩格斯曾在散文《风景》中生动地记述过一种使他永难忘怀的特殊“体验”:“你攀上船头桅杆的大缆,望一望被船的龙骨划破的波浪,怎样溅起白色的泡沫,从你头顶高高地飞过;你再望一望那遥远的绿色海面,那里,波涛汹涌,永不停息,那里,阳光从千千万万舞动着的小明镜中反射到你的眼里,那里,海水的碧绿同天空明镜般的蔚蓝以及阳光的金黄色交融成一片奇妙的色彩——那时候,你的一切无谓的烦恼、对俗世的敌人和他们的阴谋诡计的一切回忆都会消失,并且你会融合在自由的无限精神的自豪意识之中!”

这就是一种审美体验。审美体验,有两层基本含义。首先,审美体验是审美的,它不同于非审美体验。审美体验总是与如下审美特征相连的:无功利、直觉、想象、意象等,而非审美体验则常常涉及功利、实用、理智认识等特征。其次,审美体验是一种体验,它不同于一般经验。经验属于表层的、日常消息性的、可以为普通心理学把握的感官印象,而体验则是深层的、高强度的或难以言说的瞬间性生命直觉。也就是说,审美体验是一种既不同于非审美体验、又不同于一般经验的特殊的东西,它该是那种深层的、活生生的、令人沉醉痴迷而难以言说的瞬间性审美直觉。

审美体验一向是中西美学的一个重要问题。中国美学倾向于把它规定为“兴”“感兴”或“妙悟”等,并制订出一系列相应的美学原则:诗人作诗依赖“感兴”“伫兴”,诗的作品中蕴含活生生的“兴象”;读者读诗则是追求“兴味”。由此,审美体验是被视为与人生、艺术的本质密切相关的东西。同时,中国美学偏爱感悟式的或点到即止式的美学表述方式,追求美学的“诗化”。在西方,虽然审美体验在不同美学家那里获得了不同“命名”:“迷狂”“游戏”“高峰体验”等,但在研究时,西方美学家同样将其与人生、艺术的本质关联起来。

无论是审美体验还是艺术,归根到底,都是人类社会活动、社会实践的产物,因而都应当以此为根基加以阐明。但是,社会实践又总是通过审美体验去显现的。因此,需要追问,社会存在或社会实践的丰富性与复杂性是如何通过审美体验这个“中介”而转化为艺术的。这样,审美体验的探究价值自然是毋庸置疑的了。

(取材于王一川的《〈审美体验论〉导言》)

材料二

艺术家的创作动力和创作动机,必须结合审美体验,通过审美创造转化为艺术品。其中,审美体验包含两个部分:人生体验和艺术体验。

艺术家并非一直处于艺术创作状态,而是像普通大众一样每天都经历着日常生活,但是他们对日常生活多了一种审美观照,这是一种特殊的人生体验。他们通过审美观照对日常生活进行延伸思考、联想想象,甚至通过灵感或直觉的心理活动建构一种与日常生活不一样的精神空间。艺术体验则要求再上升到一种新的精神高度,它是人生体验的继续延伸和不断升华,从艺术家的精神世界中升腾起来。最终,艺术创造使艺术体验转化为一种新的存在状态——艺术品。

这个过程被郑板桥精妙地概括为从“园中之竹”“眼中之竹”“胸中之竹”到“手中之竹”的过程:江馆清秋,晨起看竹,烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也;趣在法外者,化机也。独画云乎哉!

这个过程分为三个阶段:第一个阶段是人生体验,郑板桥在深秋之际住在江边馆驿,早晨起床看竹,太阳照进竹林的晨雾之中,如云如烟,浮动于疏枝密叶之间,这个过程变园中之竹为眼中之竹,带有艺术家独特的审美观照。

第二个阶段是 ① ,此时眼中之竹已转化为饱含意蕴的胸中之竹。胸中之竹与眼中之竹最大的不同在于,它是一种抽象化、心灵化的意念,是在想象的、虚构的精神空间之中产生的一种艺术存在状态,是成为艺术品之前的最后阶段。

第三个阶段是 ② ,艺术家磨墨、展纸、落笔,把艺术体验中的虚构艺术形象转化为艺术家笔下的艺术形象,成为可见可感的艺术品,即手中之竹。

郑板桥还就此总结了两个规律:意在笔先,趣在法外。意在笔先,即艺术体验在艺术创作之前,艺术创作只是一种外化过程,最重要的是艺术体验时期所储备的艺术意蕴;趣在法外,即艺术趣味来自艺术法则之外,艺术法则只是创作方法而已,艺术家所蕴蓄的艺术感兴,才是艺术之源。

(取材于孙先旭、胡鹏林的《艺术家的审美体验》)

材料三

顾春芳:讲审美,我想不仅要追求艺术作品的美,还要把艺术的审美体验和心思灌注于日常生活,从而获得一种“诗意的栖居”,尤其要追求人格的美。

叶朗:当然。美学是人文学科,研究对象是人的“生活世界”,这个“生活世界”,是一个有“意义”和“价值”的世界。中国传统美学的理论品格,最重要一点就在于十分重视美在精神层面的作用。它引导人们重视艺术活动与人生的紧密联系,引导人们去追求心灵境界的提升,使自己有一种“光风霁月”般的胸襟和气象。

中国美学历来认为,艺术作品的品格和艺术家的品格是统一的。最突出的例子是嵇康。《世说新语》记载他身长七尺八寸,风姿特秀。当时人说他“龙章凤姿,天质自然”,山涛说他“岩岩若孤松之独立”。嵇康把弹琴和他的生命追求融为一体。据记载,他临刑东市,神气不变,顾视日影,索琴弹之,奏《广陵散》,曲终长叹:《广陵散》于今绝矣。”嵇康的音乐和生命合二为一,升华为崇高的人格境界和审美境界。我们研究中国美学,不仅要关注艺术作品,而且要关注历史上如嵇康这样的艺术家的生存风格和生命华彩,他们用自己的崇高人格和生命创造了诗意的人生境界。

顾春芳:近来美学界比较关注日常生活的审美,您可以就此谈谈吗?

叶朗:日常生活的审美追求,实际上就是日常生活里的人生情趣,这也很值得研究。中国古人非常注重在日常生活中营造一种美的氛围,创造一种快活、热闹、优雅、精致的生活世界,《红楼梦》里就有不少这样的描写。

现代社会,人们要学会主动寻找日常生活中的审美情趣。宋代以来,特别是明清时期,一批文人、艺术家形成了一种优雅、精致的审美情趣。他们弹琴、赏花、品茶,开拓了一个新的生命活动的空间,这是非实用的、审美的空间,用他们的话说,这是一个张扬“性灵”的空间。在这种空间里,他们获得了特殊的审美体验,拥有了心灵的自由,于是就能更好的做学问,干事业。正如朱光潜先生所说:“人要有出世的精神才可以做入世的事业”,“把自己所做的学问事业当作一件艺术品看待,只求满足理想和情趣,不斤斤于利害得失,才可以有一番真正的成就”。

(取材于顾春芳的《当前美学和艺术学理论研究的几个问题——访美学家叶朗》)

【小题1】下列有关审美体验的理解,不正确的一项是| A.恩格斯记述的海上奇妙体验,包含着他对自然壮美的欣赏和对自由的感悟。 |

| B.审美体验应该是去除了功利、实用的目的,它强调直觉、想象等审美特征。 |

| C.中西美学思想的一个相通之处是都认为审美体验与人生、艺术的本质相关。 |

| D.审美体验是社会活动、社会实践的产物,所以它通过社会存在转化为艺术。 |

【小题3】根据材料二,下列表述不符合文意的一项是

| A.艺术家的创作动力和创作动机一定要与审美体验结合。 |

| B.艺术家对日常生活的体验只能通过灵感、直觉来建构。 |

| C.变“眼中之竹”为“胸中之竹”是审美体验的重要环节。 |

| D.郑板桥认为“意在笔先,趣在法外”是创作的重要原则。 |

| A.中国传统美学重视美在精神层面的作用,引导人们追求心灵境界的提升。 |

| B.研究艺术经典,不仅要关注作品,还要关注艺术家所追求的人生境界。 |

| C.中国古人注重在获得特殊审美体验的心灵空间里,寻找优雅的审美情趣。 |

| D.取得真正成就的人需要具有不计利害得失、追求理想和情趣的出世精神。 |

【小题6】曹雪芹在《红楼梦》中写了许多与琴、棋、书、画、诗、酒、茶……有关的雅人雅事,作者这样创作的用意是什么?请结合具体情节谈谈你的理解。

国产纪录片

材料一:

较长时间以来,国内的电影纪录片市场都处于比较边缘化的位置。2012年5月14日,《舌尖上的中国》第一季的热播标志着中国纪录片产业走出低谷,2017年上映的《二十二》与2018年上映的《厉害了,我的国》,连续两年分别夺得世界纪录电影票房冠军。2017年国产纪录电影获得了3.6亿元的票房,但这一高票房纪录却不足2017年中国电影总票房554亿元的1%。与发达国家相比,中国纪录片产业体量不大。国内院线排片资源以商业潜质为标准,缺乏艺术院线或者纪录电影院线。观众对纪录电影的观影习惯还有待培养。纪录电影尚未形成完善的产业生态环境,仍是个有待开发的巨大市场。

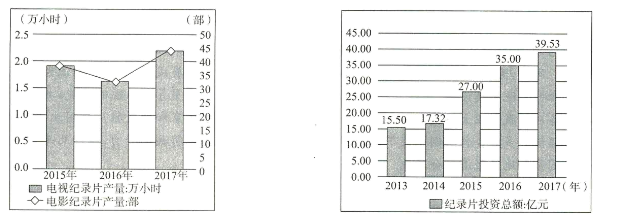

图1 2015—2017年中国电视纪录片及电影纪录片 图2 2013—2017年中国纪录片产业投资

产量走势图 总额走势图

中国纪录片的年生产总值从2009年5亿元起步,到2018年上升为投资总额46.02亿元,生产总值64.45亿元。从内容上看,2018年的中国纪录片可谓改革开放、文化与美食“三足鼎立”。

材料二:

相比影视综漫,纪录片的特点在于写实,它的镜头均源自现实,这一方面导致了纪录片创作门槛高、叙事难度大、生产周期长,另一方面也成就了它的高品质,而高品质的内容也为它吸引了大批高品质的受众。纪录片的受众主要以一线城市的新中产阶层为主。超过68%的受众以放松心情、扩充知识面为目的观看纪录片。纪录片能够吸引优质、年轻化用户这一特点,以及短视频流行推动的受众对视频内容的依赖,使得头部视频网站、主流视频原创平台及短视频平台等纷纷加入,既增加了纪录片内容的产出,也改变了纪录片市场的格局。2018年,由腾讯视频出品的《风味人间》以矩阵方式进行传播,点击量超过10亿次。这是借助腾讯的数据分析、观众画像、市场预判等技术,由大数据引导纪录片生产的一次有益尝试。从结果可以看出,以新媒体方式生产的纪录片有着自己的优势,新媒体纪录片在观众互动、市场反馈方面,能够比电影纪录片和电视纪录片更迅速,而对创作来说,则可以做到更为灵活地调整。

近年来,中国纪录片逐渐形成品牌效应,如《舌尖上的中国》系列、《老广的味道》系列等美食纪录片,以及《我在故宫修文物》《如果国宝会说话》等围绕故宫打造的系列纪录片,均在传播上达到了令人满意的效果。从中可以看出,“品牌”的意义在于强调内容品质的重要性,与其说要打造品牌,不如首先端正纪录片的创作态度,以谦恭心理讲述好的故事,内容为王的时代永远不会过去。尽管业界已经意识到品牌的巨大价值,然而当下国内纪录片整体的创作品质还难以得到保证,无法形成持续的影响力,内容创新、品牌搭建仍需时日。

(摘编自《中国纪录片发展面临新课题》)

材料三:

近年来,中国纪录片《舌尖上的中国》《超级工程》《熊猫淘淘》《故宫100》《金砖之国》等在海外市场受到关注。中国纪录片的海外市场交易价格,从十多年前的1分钟10美元,飙升到目前10000美元的顶级价格。中国自主拍摄的纪录片《第三极》被美国国家地理频道采购,在其覆盖全球200多个国家和地区的电视网络上播出。不可否认,国外观众的文化背景、知识储备、逻辑思维与国内观众有差别,走向国际市场的中国纪录片应正视这种差别,以国际视角来讲中国故事,才能更深地走入国外观众的内心。中国纪录片通过与国际知名媒体合作,用精品提升其国际传播力,是当下中国纪录片进行国际传播的重要策略。

(摘编自《中国纪录片“走出去”讲好故事是关键》)

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.中国纪录片目前至少有电影纪录片、电视纪录片、新媒体纪录片三种形式,从2013年到2018年,纪录片投资总额逐年攀升。 |

| B.相比2009年,2018年中国纪录片生产总值增长超过10倍;2017年和2018年上映的两部国内纪录电影两年分别夺得世界纪录电影票房冠军。 |

| C.从2015年到2016年,中国纪录片产业投资总额增加了8亿元,电视纪录片产量有所增加,电影纪录片产量有所下降。 |

| D.当前,中国纪录片内容以改革开放、文化与美食为主,一线城市的新中产阶层是主要受众,大多数受众的观片目的是放松心情、扩充知识面。 |

| A.纪录片尽管创作门槛高、叙事难度大、生产周期长,但它的内容品质高,因此,纪录片能吸引优质、年轻化的用户。 |

| B.《风味人间》获得极高点击量,是大数据引导纪录片生产的成果,确定了矩阵方式传播在纪录片传播中的主体地位。 |

| C.头部视频网站、主流视频原创平台及短视频平台等纷纷加入,增加了纪录片内容的产出,改变了纪录片市场的格局。 |

| D.端正创作态度,注重内容品质,以谦恭心理讲述好的故事,这是近年来中国纪录片在打造品牌过程中获取的有益经验。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网